编者的话:今天我们推荐《作家和出版人》一书,以下是三个推荐的理由:

1、严肃。这种严肃会被误认为枯燥,第一次翻开书,满篇的时间、版本,我很快合上了。再次打开时,却被这种严肃深深吸引。这大概是德国文学特有的。此前我读过几本关于编辑、出版的书,都是美国人,书中充满幽默的轶事,作家可爱可恨的细节,而德国人,只吃面包、土豆和肉的人们,时间都用来思考灵魂,他们的文字也有一种冬日树木的肃穆和洁净。在物欲障目障心的今天,肃穆洁净的诗可以收神。

2、编辑。前些天在香港见到一位出版前辈,她向我感叹,大部分作者只把编辑看作服务者,毫无尊重,这种状态不改变,没有优秀的人会加入这个行业了。这话让我震动,我一向觉得编辑是一个消耗巨大的工作——不只是时间、精力,还有情感,这也是被严重低估的工作。更何况外部环境已如此严酷。在这样的条件下,仍有许多出版人在继续,支撑他们的是什么呢?我以为,是自己在塑造文化的力量和使命感,如本书作者所说,“促进单纯、伟大、自由的变革”。除此之外,难以为继。作者引用了卡夫卡的一句话:“一本书必须是打破内心冰封大海的斧子”。为了好的文学。

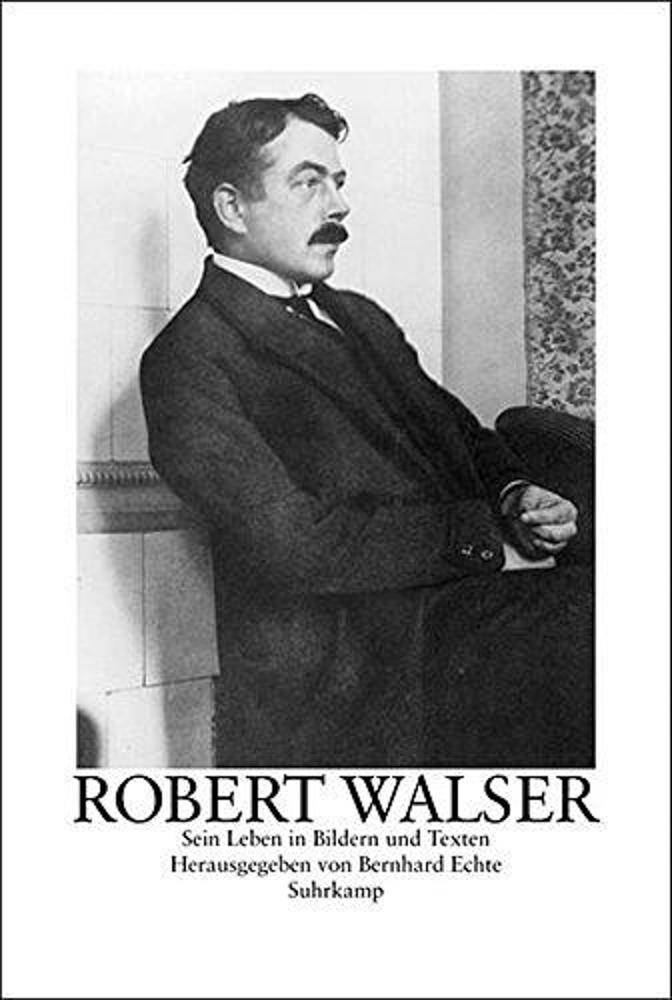

3、诗人。本书中大量篇幅都在谈文学,何为文学,何为好的文学。以四位伟大的诗人/作家为例,黑塞、布莱希特、里尔克、罗伯特·瓦尔泽。尤以罗伯特·瓦尔泽令人触动,因为他再次提醒世人,有多少孤独伟大的创造者会被世人遗忘。

以下文章选自《作家与出版人》第五章,有删减。标题为编者所拟。

正午 郭玉洁

进入精神病院的诗人

文| 西格弗里德·温塞德

译| 卢盛舟

罗伯特·瓦尔泽是何许人也?他比曾对他的作品赞誉有加的弗朗茨·卡夫卡年长五岁。在一份由他本人撰写的生平中,他写道:“瓦尔泽于1878年4月15日出生于伯尔尼州的比尔,是八个孩子中的倒数第二个,上学上到十四岁,此后在银行当学徒,十七岁离家,住在巴塞尔的时候,在冯·史拜耳公司工作,在斯图加特的时候,他在德国出版联盟找到了一份差事。”差不多在十四岁时,他写下了至今保存下来的最早的作品《池塘》,里面有一句是用伯尔尼德语写的:

“我喜欢一个人待着。这能叫人思考。”年少时,他就不断地阅读:“我读的东西,对我来说都是一种自然的东西。我开始阅读,因为生活否定了我,而阅读却好心地肯定了我的爱好和我的个性。”“这个内心无比火热的人”曾想成为一名演员,但当他在斯图加特伟大的约瑟夫·凯恩茨那儿表演朗诵的时候,这位先生只是摆了摆手。十七岁时,他写信给他的姐姐:“演员是做不成了,但是,假如上帝愿意,我会成为一名伟大的诗人。”为此他花了三十年时间。

1929年,时年五十一岁的他被送进了伯尔尼的瓦尔道州立精神病院。罗伯特·瓦尔泽和弗里德里希·荷尔德林有着相同的命运,罗伯特·瓦尔泽写的有关荷尔德林的东西也相当有预见性:“荷尔德林认为,在不惑之年丧失理智是合理的,也是得体的。”他又写道:“同样的事也会把我击溃吗?”同样的事的确击溃了他,他表现得也很得体。1933年他被送往赫利绍精神病院,直至生命终结,再也没有自己的作品诞生。当然,卡尔·泽里希记录下了他和罗伯特·瓦尔泽一起散步时的谈话,但他的《和罗伯特·瓦尔泽一起散步》直到现在才被人发现并被视为一部重要的文学作品、一部透视诗意的作品、一部以它的精神高度让人想起席勒、歌德、莱辛和克莱斯特的著名谈话的作品。

罗伯特·穆齐尔在1914年谈到瓦尔泽的《故事集》,并把它与卡夫卡的《观察》和《司炉》相比较,他几乎是带着责备的口吻说,卡夫卡太过于靠近瓦尔泽的叙事腔调了。穆齐尔写道:“我觉得,我们必须维护瓦尔泽的作品在风格上的独一无二,把它归到任何一个文学体裁下都是不合适的,而且我在读卡夫卡的第一本书《观察》时有一种不适,觉得它像是罗伯特·瓦尔泽的一个特殊案例,虽然它要比《故事集》写得早。”本雅明说,瓦尔泽笔下的人物“是那些历经疯狂的人物,如果要把他们身上那些令人喜悦和叫人害怕的东西用一句话概括,那就是:它们都被治愈了”。本雅明还散播了关于罗伯特·瓦尔泽的文学谣言:“这个看上去最欢愉的诗人是无情的卡夫卡最爱的作家。”如今,瓦尔泽的英语译者克里斯托夫·米德尔顿把他和晚年的狄兰·托马斯相提并论。马丁·瓦尔泽盛赞这位“温顺的流浪汉和伟大的无用人”身上独一无二的一点:“他以最温和的方式把自己带入这个游戏:让世界在他身上搁浅,然后他来描写它破散时的色彩。”

他的作品就在我们面前,接受伟大作家的集体赞美。作家们如此统一地为他唱赞歌,这非同一般。现在他的作品出版了。它发出邀请说:读我吧。为什么却鲜有人照做呢?为什么罗伯特·瓦尔泽不像本世纪其他的伟大作家那样(譬如卡夫卡、黑塞、里尔克、托马斯·曼和贝托尔特·布莱希特——这是他所归属的行列)具有存在感?诚然,接受的匮乏、文学评论的疏忽以及文学研究的无知和这位作家特殊的生活方式不无关系。按他的话说,他是“孤独的人”,“并不确定,他到底是坐着还是站着”。他的接受史和影响一定和他作品的命运、出版史息息相关,所以,我们的题目“罗伯特·瓦尔泽和他的出版人”是至关重要的。

* * *

罗伯特·瓦尔泽和与他同时代的出版人的关系极其扣人心弦。只有在优秀的侦探小说里答案才会被事先揭晓。所以瓦尔泽事件只能事先概括成:二十世纪,没有一位伟大的德语作家像这位伟大的陌生人一样,和重要的出版人、出版社之间拥有如此变化无常的关系。没有作家经历过他所经历的事情,那些重要的出版人为他出版了一两部作品之后就弃他而去。这些经历让他成为了一位伟大的诗人和赫利绍精神病院里的病人。1926年,《新苏黎世报》做了一项题为“我们这儿有被低估的诗人吗?”的问卷调查,瓦尔泽参与了调查,并拿自己充满绝望的境况打趣道:

“我的出版人都跟我说过,我令他们着迷。”

1896年9月30日,在短居比尔、巴塞尔和斯图加特后,罗伯特·瓦尔泽定居苏黎世,撇开去柏林和慕尼黑的旅行不算,他在那儿住了十年:其间他搬了十七次家,换了九份工作。“我总是随性辞职,那些职位虽然许诺给我前程和鬼才知道的东西,但假如我继续待下来,它们会杀了我的。”这是《唐纳兄妹》里的一句话。在苏黎世的最后几年,他在“失业者的写字间”工作。“凡我待过的地方,我不久就会离去,因为我不想让自己年轻的力量变得消沉。”他的主业是店员,也就是商行职员,在官方文件上他是这么登记的。这个职业也成了他文学创作欲望的持续对象,作家瓦尔泽通过描写店员的行为燃烧着自己。商行职员的形象,不论是自画像还是同事的形象,成了他头几部作品里的人物。《弗里茨·考赫的作文簿》,他的第一本书,就包含了许多店员的形象。那时,瓦尔泽“开始在薄纸条上写诗”:“我干这个,”《一位年轻人》里这样写道,“只是因为想安静地动动笔而已,但其间也有秘密,也许我开始写诗,是因为我很穷,需要一个美妙的副业让我感到富足。”在同一篇文章里他继续写道:“可能是不安,对未来没有把握,也可能是对一种独特命运的预感让我拿起了笔,我想知道我能不能成功地描绘自己。”这儿,我们对创作的秘密——究竟是什么促使作家写作的问题有了一个珍贵的证据:不安,对未来没有把握,对一种独特命运的预感,这些都刻画出一位作家的心灵图景。

他严肃对待他的心灵,一如他严肃对待他的表达欲。写作对他来说不是一种无意识的活动,写作之于他从一开始便是一种注意力需要高度集中的活动。对此,我们从1920年他写的四份生平介绍里的一份中找到了一个重要证据,这四份生平介绍都被收录在全集的第十二册里。他的一句话极其引人注目:

“经历了斯图加特的一年后,他徒步经蒂宾根、赫辛根、沙夫豪森等地去苏黎世,在那儿干了一阵子保险,又干了一阵子银行的工作,在外希尔住过,也在苏黎世山上住过,还写诗,必须说明的是,他不是利用业余时间写作,为了写作,他总是先辞掉工作,因为他相信艺术是伟大的东西。”以这样的态度和强度,罗伯特·瓦尔泽创作了他的第一批诗歌、他的散文和他的诗歌剧。写作对他来说是死亡的一种。每当他写作的时候,他就有强烈的想死去的愿望。月亮、星辰、黑夜、树木的美丽折磨着他。我们可以从瓦尔泽1900年发表在《岛屿》杂志上的短剧《诗人》中读到这样一句话:“我的感觉是让我负伤的箭。心灵想要负伤,思想想要疲惫。我想把月亮压进一首诗里,把星星和我混在一起。我如何能开始感觉,当它如语言沙滩上的鱼一样垂死挣扎的时候?一旦我停止作诗,我就会停止我自己。这让我很高兴。晚安!”

在他十七到二十岁这段时间,他可能完成了五十首诗和其他散文。在他二十岁生日后,他把四十首诗誊写在一本本子上,然后寄给了伯尔尼的日报《联邦报》的文学编辑约瑟夫·维克多·维德曼。维德曼是当时瑞士最具威望的文学批评家。文学批评家提携年轻人,推动新文学的产生,但人们却很少花笔墨去写他们,所以这里要称颂一件事。

1898年5月8日,维德曼在《联邦报》周日版以《诗坛新人》为题刊登了罗伯特·瓦尔泽的六首诗,但未署作者的名字,他还写了篇友好、口吻略显倨傲的导语,借此表达他看见在瑞士“如此经常”出现承载着未来希望的“自成一格的有天赋的新人”的喜悦。“这种认可对年方二十的作者来说应该是个鼓励,促使他通过忠贞不渝的勤勉工作,把天赋转换为大师的艺术。”刊登的六首诗的标题别有罗伯特·瓦尔泽的典型风格。它们分别是:《光亮》《忧郁的邻居》《临睡前》《小风景》《走投无路》《总在窗前》。通过这些标题,我们就可以阐释瓦尔泽的作品了。黑暗与明亮,忧郁的邻人形象,做梦的人和入睡的人,总在窗前站着的观察者,还有在生活中找不到出路的人。

这些诗歌的发表产生了一个重要效应。弗朗茨·布莱——这位乐于发现的奥地利作家、批评家和随笔散文家,就是它们的读者之一。他从编辑那儿获取了这位匿名作者的地址,两人碰了面。弗朗茨·布莱和罗伯特·瓦尔泽对这次碰面都有记录。弗朗茨·布莱写道:“这就是瓦尔泽,半个出师的小徒工,半个服务生,一个诗人。”罗伯特·瓦尔泽回忆道,当弗朗茨·布莱问他是否会继续写下去的时候,他是如何作答的。“我别无选择,”罗伯特·瓦尔泽说,“灵感”很重要,“一个像我这样勤奋的人,难道不能像别人那样获得优秀的灵感吗?”

弗朗茨·布莱带走了罗伯特·瓦尔泽作诗的本子。布莱和鲁道夫·亚历山大·施罗德、阿尔弗雷德·瓦尔特·海梅尔、奥托·尤里乌斯·比尔鲍姆是朋友,他们从1897年起就筹划出版《岛屿》杂志,这份杂志终于在1899年10月1日出版了。1899年的创刊号刊登了瓦尔泽的四首诗,在以后的几期中又出现他的诗歌、散文和小短剧。

鲁道夫·亚历山大·施罗德在他1935年的随笔《岛屿出版社在慕尼黑的头几年》中回忆道:“世纪之交是一段丰富多彩的幸运日子。许多古老的伟大遗产依然鲜活,那时,它们还带着自己本原的影响出现在人们面前,同时,不计其数的新生力量茁壮成长,许多不可忽略的运动方兴未艾。”对于施罗德来说,这些新生力量包括延斯·彼得·雅各布森、斯特凡·格奥尔格、里尔克,同样还有罗伯特·瓦尔泽,“这位当时和我们一样年轻的、我们圈子和我们杂志的常客”——施罗德描述道,他还写道在瓦尔泽的诗里“有一种诗性和魔性,诗的内容轻柔而干净,以致我不知道在我们的语言里有什么类似的作品跟他一样”。1935年,当鲁道夫写下这句话的时候,他也认为,罗伯特·瓦尔泽的作家名声已经销声匿迹,即便在瑞士,在这位伯尔尼人的家乡,他的作品也没有得到很好的保存。于是,为了点出这位已被忘却的无名人,施罗德在他的随笔里摘录了罗伯特·瓦尔泽的一首诗作例:

然后走了

他轻轻挥了挥帽子,

然后走了,这是旅人。

他把树叶从树上撕下来,

然后走了,这是寒秋。

他微笑地分发着慈悲,

然后走了,这是国王。

敲门声在夜里响了一下,

然后走了,这是心伤。

他哭着指着自己的心脏,

然后走了,这是穷人。

—— 完——