图 口述 | 陈冲

采访 | 李响

我最早接触摄影,是十多年前,那是一种朴素的记录的欲望。和很多摄影爱好者一样,我喜欢带着相机在广州的大街小巷随走随拍。2015年时,“爬楼”很火,整个广州的“爬楼党”不超百人。当我第一次爬上还未竣工的广州周大福金融中心,在90层的高度毫无防护措施的情况下留下了第一张与广州塔的合影时,我既紧张又兴奋。2017年,我开始接触航拍,无人机给了我前所未有的视角,让我捕捉到地面难以企及的画面。

大学时,我学的是光电信息工程,毕业后进入广州一家通信国企,工作是为新楼盘规划网络线路,绘制施工图,朝九晚五。那五年,稳定的工作,稳定的薪水,稳定的状态,但也是一种清晰、可预见的重复,永远按照既定的图纸运行。2017年,当《南方都市报》看到我的航拍作品而伸出橄榄枝时,我毫不犹豫地接受了,因为我渴望尝试新鲜的变化。

以视频记者的身份,我体验了一种全新的工作模式——自主挖掘选题,制作短视频,更有机会奔赴各类新闻现场,参与重大事件的报道。2019年香港修例风波期间,我在当地驻留了半个多月;2020年武汉疫情暴发后,我在元宵节后奔赴一线,直至解封才撤离;2021年郑州特大暴雨中,我拍摄的那张航拍图曾在网络广泛传播……这些经历极大地丰富了我对世界的理解与看法。

当职业的新鲜感逐渐褪去,媒体行业也在整体下行。当裁员消息到来时,我反而有种松了一口气的坦然。从国企到媒体,这段经历我并不后悔。我确信自己不想被困在一种一成不变的生活里,我依旧在行走。

作为幕布的广州塔

最早“爬楼”的时候,我痴迷于广州的天际线。2015年前后,我拍的都是一些大场景的风光照。后来我的拍摄从空中转向地面,记者工作推动我更深入地去接触街头生活。有次整理照片时,我发现,广州塔频频出现在各种背景里。既然广州塔无处不在,不如就以此主题,系统地拍一个长期项目。

2021年起,我有意识地把“广州塔”作为一个核心线索,来观察和记录这座城市。广州塔是一个巨大的视觉符号。很多日常的场景,单独拍可能显得平常,一旦广州塔出现在画面中,哪怕是远远的一个角落,它就像给这个瞬间盖了一个印章。一个孤立的瞬间被纳入了以广州塔为坐标的城市影像网络里。广州塔让普通的记录有了某种地理归属感,它就像一块幕布,让这座城市里形形色色的生活在上面不断上演。

我是2022年买的房。装修时我就发现,从客厅、厨房到卧室,好几个角度都能望见广州塔。家成了我最固定,也最私人的观察点。出门前看看窗外的天气和塔的清晰度,几乎成了我决定当天要不要出去拍照的“天气预报”。有一张作品是从厨房拍的,那是一个夏天的清晨,我习惯早起,走到厨房,透过窗户看到广州塔,那一瞬间打动了我。我顺手把水池边一些零散的碗碟和杂物移开,用手机拍下了这个日常的时刻。没什么宏大的叙事,就是我和我生活的这座城市,在一个普通早晨的一次对望。

还有一张照片,里面有地球仪,它像一个正式的“纪念照”,那是房子装修好后我正式入住拍的。我把那个很少点亮的地球仪打开,让它和窗外的广州塔同处一个画面。地球仪代表着我环游世界和探索世界的渴望。我很喜欢的乐队“五条人”有张专辑叫《地球仪》,他们有个口号是“立足世界,放眼海丰”,而我也将这张照片命名为“立足世界,放眼广州”。

最意外的是那张“珠江边的养牛场”。当时我想航拍广东科学中心的建筑,操控无人机时,镜头里突然出现了江边的一片绿地,上面竟然有很多牛。在现代都市的边缘看到这样近乎田园的画面,背景里还矗立着广州塔,那种反差让我觉得特别神奇。按下快门时心里还挺忐忑,生怕拍的过程中牛走动了,好在它们都很配合。即使是四张拼接,效果也不错。

城中村那道“透明的墙”

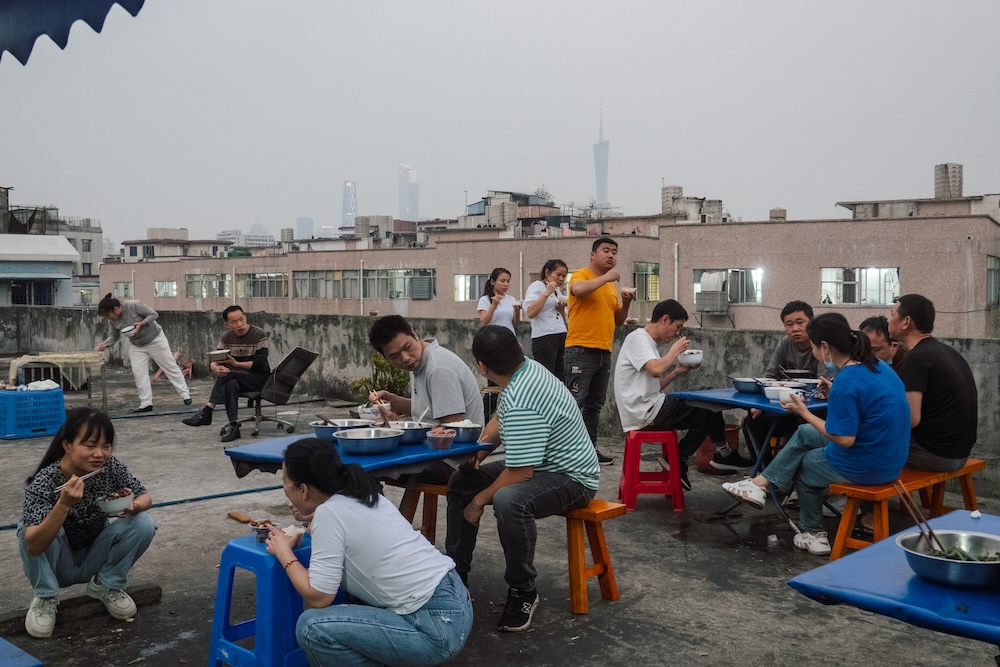

在海珠区“大塘涌”的拍摄,是我长期观察和思考的成果。那里是广州中轴线南端的一个河涌,一座小桥直对着广州塔,两边是密集的城中村楼房。最早,有些爬楼拍风光的人发现了所谓的“广州威尼斯”机位。但吸引我的不是风景,而是桥上的人。你总能看到很多三四十岁、无所事事的男人,就坐在桥边矮矮的水泥护栏上发呆。这里是广州著名的“制衣村”,汇聚了大量从事服装加工的务工者。这些人工作和生活都挤在狭小的空间里,没有公园,没有客厅,这片开阔的桥面,就成了他们难得的、可以喘口气的“公共客厅”。他们坐在那里发呆、聊天、消磨时间。后来我还看到有人在这里架起手机搞直播,引来一圈人围观,我都用镜头记录了下来。

渐渐地,我意识到这个空间还有另一层“主人”。他们是原本的村民,他们才是这片土地真正的主人。他们中的大多数人早已搬离,只在重要的节日比如端午,才会大规模地“回归”。那时他们会封住河涌两边的路,在祠堂举行仪式,热闹非凡。那场面像是一年一度盛大的文化“快闪”。端午节对他们而言,隆重程度不亚于春节。那不是外人想象的“龙舟比赛”,而是一种宗族间的祭祖仪式。他们会把村里供奉的神明请到龙舟上,划着船去邻村拜访,放鞭炮、来回巡游。

我印象最深的一幕发生在端午前。村民们在河涌里按古礼划着龙舟,岸边围满了在此务工、生活的异乡人。他们看得兴致勃勃,不少人激动地高喊“加油!加油!”。其实,他们完全置身于这项传统仪式之外,却用观看体育比赛的方式,理解着一场宗族祭祀。两种人共享着同一片物理空间,但我感觉到,有一堵透明的墙隔在中间。他们的生活空间很近,但对这片土地的归属感却相隔甚远。我的镜头所捕捉的,正是这种同处一地却又彼此疏离的状态,它比任何单纯的风光照片都更真实,也更复杂。

说到在城中村的超现实画面,有一张“天台养鸡”的照片让我印象很深。在海珠区的大塘村,我本来是想去一个熟悉的天台拍摄下面的街景。一上去,竟然看见几只鸡在晾晒的衣服和杂物间踱步,远处就是广州塔。那种组合太奇妙了,市井的生活痕迹和现代城市的地标,被框在同一个画面里。我当时只有手机,赶紧先拍了几张,我怕这种场景转瞬即逝。隔了一两天,我特意带上相机回去,那几只鸡缩到了一个类似厕所隔间的角落里。再过一两个月去看,鸡不见了,可能只是哪家店铺临时在那里寄养的。

有人问我,广州还有哪些能看到广州塔的角度是你没拍过的?其实很多,比如珠江新城那些高档写字楼和公寓的内部,肯定有无数更新颖的视角,但我没办法进去拍。我拍的题材,除了人物,也有纯粹的自然风景,比如一些花草植物。随着四季变化,它们与广州塔同框时会呈现出不同的氛围。这个塔就像一个视觉坐标,极大拓展了我摄影的方向。

三个广州

广州是我离开潮汕老家后的第二故乡。我感觉广州的最大特点是,人特别“满”。早高峰时,连非机动车道也堵得水泄不通,视觉上有一种扑面而来的压迫感。走进城中村,逼仄的巷子里总是熙熙攘攘,夜晚,“握手楼”密密麻麻亮着灯。从我家的窗户看出去,广州塔的背景不是纯净的天际线,而是一层层阶梯般密集的居民楼。这座城市在空间上是没有缓冲地带的,珠江新城摩天楼群背后紧挨着的,可能就是一片城中村,那种对比强烈的视觉冲撞,在广州随处可见。

很多人用“包容”来形容广州。我觉得,在生活层面,它无疑是包容的,相对低廉的生活成本、选择多样的美食、发达的公共交通,来自五湖四海的人都能在这里找到自己的生存方式。在身份认同层面,我觉得用“混杂而疏离”来形容可能更准确。讲粤语、深固本地文化的老广;在此定居工作、构成社会中坚的“新广”;数量庞大、生活在城中村的流动人口……他们共享城市空间,却在经济生活、文化习俗和社会交往上有着清晰的边界,彼此之间存在着一种“透明的隔阂”。就像我之前拍的《三个广州》,珠江新城、老城区、城中村,它们在视觉上是对应的,但生活在其中的人们,却很少真正踏入彼此的日常。这种“混杂”恰恰是广州最迷人的地方,它为镜头提供了无数充满张力的场景,也是“广州塔”项目能持续进行的土壤。对我个人而言,认识广州的过程,就像在游戏中开拓地图,黑暗的区域随着我的行走而逐个点亮。我对亮起区域的熟悉,让我能感知其中的细微变迁。

我的摄影风格有着清晰的演变轨迹。最早我是从拍纯风光入门的,慢慢地我觉得那样拍出来的照片虽然精致,却缺少生气。于是我开始尝试在宏大风光里加入一些微小的元素,比如一个行人、一辆车,就像中国传统山水画里点缀的人物,让画面有了故事感。真正的转变是从空中走到地面之后。我找到了自己最舒适的工作方法:把一个固定的场景当作“幕布”,然后等待“演员”进入,在恰当的瞬间按下快门。这就是我现在拍“广州塔”系列的核心方法。

我在2023年加入了“拾城”,这是一个青年纪实摄影师联盟。在这之前,我的圈子要么是风光党,要么是媒体同行。拾城让我看到了影像表达的多样性,接触到了各种风格的创作。我爱读非虚构文学,这和我喜欢走路是一样的,都是对世界保持探索的欲望。摄影对我来说,始终是一种消遣、一种观察和留存时间的方式。

我是个I人,享受规律、平淡的生活。前几个月从《南方都市报》离职后,我的日子变得更简单:有拍摄的工作,我便带着相机出门;没有时我就看书、查资料,每天雷打不动地去跑步,在家做几道菜。这种慢节奏的生活,让我可以重新呼吸。拍摄广州这十几年里,我像一粒细胞一样,逐渐深入到广州的毛细血管里,那里有惊喜的发现、有持续的观看和由衷地欣赏。

有人问我“是不是因为热爱广州才拍它”,我的答案没那么浪漫:拍下这么多广州的影像,只是因为我生活在广州。如果在另一座城市住上十年,我也会用同样的方式去拍摄它。

——完——

作者李响,界面新闻编辑。