口述 | 宋泽毅

采访 | 李响

编者按:

三线建设是影响了中国几代人的大事,它不仅重塑了中国工业地理版图,也改变了各地域的文化性格。宋泽毅是一位摄影师,也是三线厂的后代,他觉得对于这样重大的事件,影像不应当缺位。“三线建设”这个长达5年的摄影项目,既是他的能力所及也是他的情感所致,他先后到过宁夏、甘肃、陕西、青海、四川、重庆、贵州、云南、广西、山西、河南、湖北等省份,对大三线建设的两百余工厂进行了田野调查和拍摄。“三线建设”与正午曾经发表过的“侵华日军军事遗迹”,是其个人项目“废墟三部曲”的两部。以下为宋泽毅的讲述:

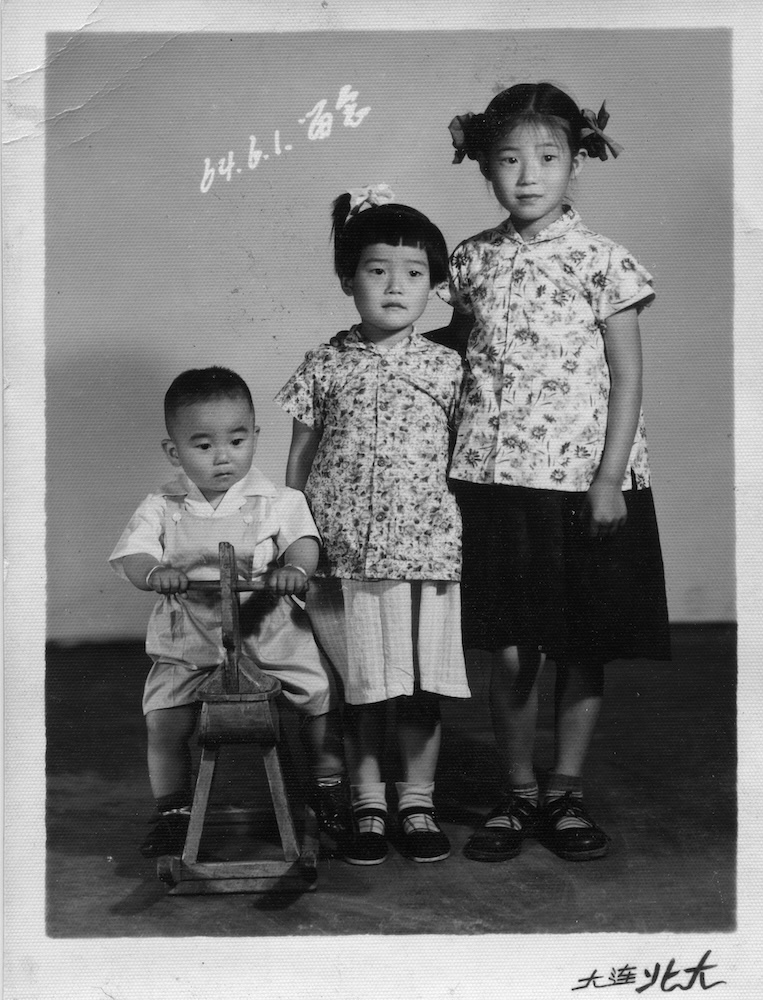

1965年,我的姥姥姥爷响应“好人好马上三线”的号召,带着他们的三个孩子从大连支援三线建设去到了宁夏。我小时候的生活经验和三线厂矿有比较紧密的联系,过年的时候我特爱去姥姥家,因为工人有钱,吃的好,而且有海鲜。三四十年前在西北吃海鲜还是很稀罕的,每次过年的时候会有一个奇观:在腾格里和毛乌素两个沙漠包围的西北城市银川,有一个叫“老八栋“的简易楼家属院,里面住的全是大连人。那个院子的垃圾站大年初一几乎全是红色的,红色的鞭炮屑,红色的虾蟹壳…… 等我回过味道想去用影像记录的时候,那8栋简易楼和大年初一的奇观早都消失了很多年,那抹红色现在只存在于我的脑海里,它随着我的理解一直在变化。孩童时就是好吃的和好玩的,现在再回想,那个水泥墙围着的红色垃圾里,是三线建设者们应许他乡胜故乡的壮志豪情,也是直把他乡作故乡的儿女情长,我悟到这些用了40年。

我是三线“子孙的子孙”

我是三线建设的“第三代”。有句顺口溜,叫“献了青春献终身,献完终身献子孙”。这句话就是三线人命运的缩影。

1964年,随着中国第一颗原子弹在西部成功爆炸,中央以备战为指导思想,开始把在沿海的一些工业企业向西部、西北部转移。我6岁的母亲不得不跟着我的姥姥和姥爷,从生活条件优越的大连,搬迁到了相对落后的宁夏。

我的姥爷是个孤儿,认为自己的学习和成长都得益于国家帮助。当国家有需要,让他去哪里,他就带着一家人义无反顾地搬迁了。他们原本在大连起重机厂工作。大连,对我妈妈来说,是童年最美好的记忆。 “物资充盈”和“洋气”是她最大的感受。她说小时候大连有些商店的橱窗甚至像欧洲一样,有巨大的玻璃窗。

我出生在1984年。1987年我三岁的时候母亲带着我回了一趟大连,而我竟然对那次经历记忆非常清晰。甚至我还能记得,姨姥姥如何擦火柴点瓦斯,瓦斯冒着幽蓝色的火焰。

2006年,当我再次回到大连时,感到一种“分裂”。我对这座城市既熟悉又陌生,熟悉到能听懂出租车司机嘟囔的半句脏话,但我又没在这里生活过。我是一个沙漠里长大的小孩,家里人却总说大海好,等我到了大海边,五味杂陈,那种对海的莫名的好感让我感到尴尬和无所适从。缺乏父辈那样实体的记忆对象,我们的记忆是旧大陆间“虚幻”的渺岛。

我的姥爷在去了宁夏不到三年就因为胰腺癌去世了。姥姥一个人要养活三个孩子,生活异常艰难。丈夫去世后她曾想回大连,但政策不落地,导致家具都上了火车人也未能归乡。这种经历让她对姥爷心生怨恨,但这种恨又是爱加工出来的,逢年过节她还是会把姥爷的遗像摆出来,一边骂骂咧咧说着“你把我们扔在这里”,一边摆好饺子和海鲜。姥姥去世多年后母亲告诉我一件事说:“你姥姥从不给乞丐钱,每次遇到乞丐,还会嘟囔一句,我最难的时候怎么没有人来可怜可怜我?”

我的父亲虽是宁夏本地人,但他家小区的邻居很多是上海人,是来自上海福康制毡厂的三线建设者。我父亲从小听上海话长大,去上海时能立刻听出上海人挤兑他。他的初恋对象也是上海人的女儿。这种生活细节,都印证了三线建设带来的文化融合。

三线人的情感暗线

我遇到的三线人,都有着特殊的身份认同和情感依归。在都匀,我遇到两位有着地地道道北京口音的贵州老太太,闲聊起来总是说“他们这比北京凉快”“他们这吃的太辣”。几十年过去,却永远觉得自己是“北京来的”。

我有个同学,祖籍虽是青岛,1965年她父母还很小就随化工部57工程搬迁到银川。她出生在宁夏,彻头彻尾一个宁夏人,年初却用略带西北口音的普通话一本正经地告诉我:“青岛好啊,那才是我的家乡,我退休了一定要去青岛买房子养老!”说起家乡,三线人甚至他们的孙辈都像迷失了航标的船,映射了三线建设中文化迁徙和身份认同的复杂性。

在遵义,我遇到了说一口大连话的老两口,他们随空军工程部由周水子机场搬迁至贵州的大山。老太太在阳台上种的花的品种,竟然和我姥姥种的一模一样。这种无形中的联系让我感到震惊。老先生的防谍意识很强。见面就问“你是哪个方面的?”。我感到好笑和错愕,但说明做三线建设研究后,他便立刻“卸掉防御,特别热情”,邀请我到家里翻看老照片,滔滔不绝讲述他们的故事。

我在去攀枝花的火车上遇到了一位攀钢的吊车教练,非常热情,一下车就不由分说拉我到饭馆,一大桌子人都是他的徒弟。他们自豪地告诉我,中国所有的高铁,到了拐弯等最重要的地方,还得用攀钢轨梁厂的产品。攀枝花是完全因为三线建设拔地而起的工业城市,也是一个拆了一座老桥都会有很多人哭鼻子的城市,给我留下了深刻的印象:没有旧有文化的束缚,没有排外欺生,有的就是真挚而充沛的情感。他们彼此之间有一种“自己人”的认知,只要你关心三线建设,他们就觉得你是“自己人”。

那些消失的“审美”

在实地拍摄中,我遇到了各种各样的挑战。许多工厂都有门卫看守,即便是停产的废墟,有些也不让随意进入。有意思的是,我曾总是揣着100块钱,试图“贿赂”保安,但几年都没有花出去,他们没有一个人要钱。生活在大城市里的人总认为钱能搞定一切,但小地方的产业工人有他的坚持。有时候,我会在拍完后回到小卖部买两包烟感谢他们,他们都会收下,钱的背后是原则,烟的背后是情感。他们既没有破坏原则,也接受了我的谢意。

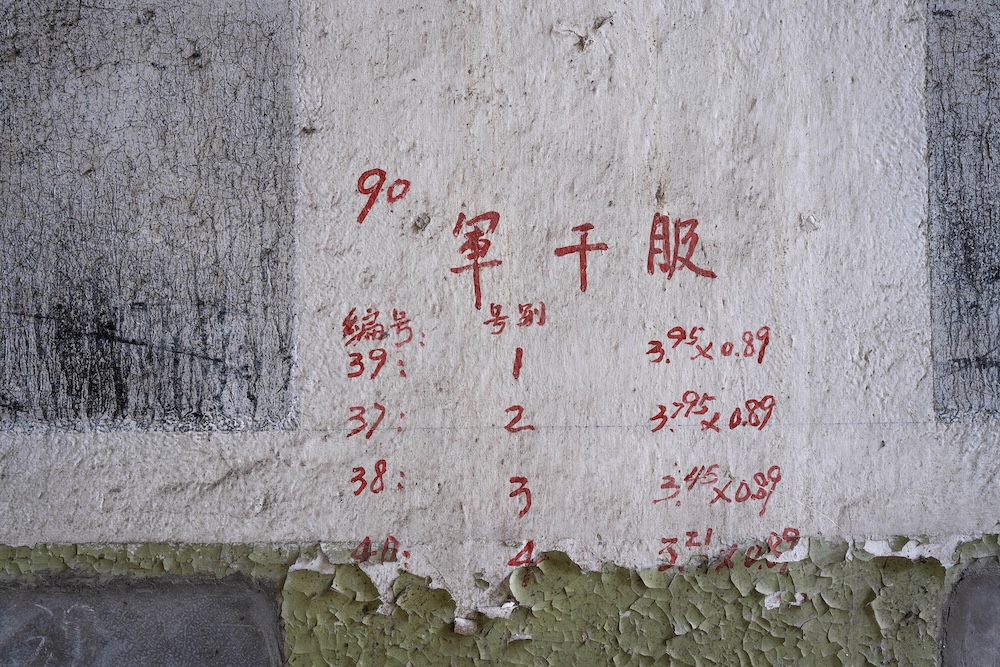

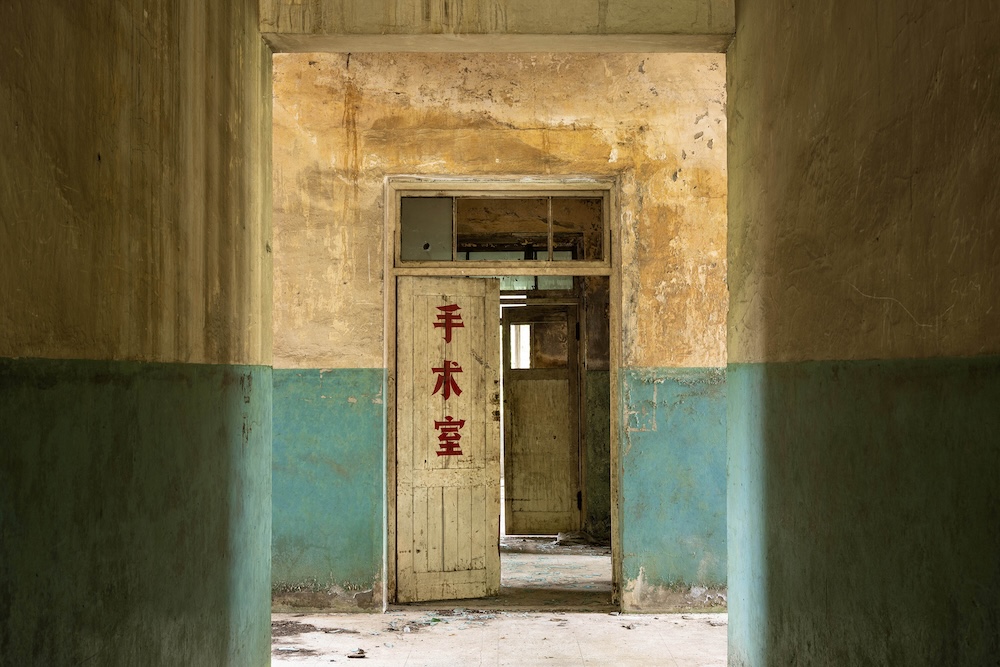

在这些废墟中,我看到了许多耐人寻味的“审美”。三线建设的厂房在设计上总是能找到功能和美学的平衡,即便在有限的条件下,他们对“美“的追求也不妥协。例如,岷山机械厂门口的假山和燎原机械厂的窗户,如今看来这些物件对生产效率没有丝毫帮助,但却有当年的“审美意趣”在。这与现在“效率优先”的标准化建筑形成了鲜明对比。我在这些建筑的蛛丝马迹中窥见了那个年代的人们在匮乏物资下对美的毫不妥协的追求。

一个令人心痛的例子是大河机床厂。这个厂是1965年从沈阳搬迁到宁夏中卫的,在沈阳母厂叫中捷友谊厂,负责生产机床。大河机床厂堪称万国机床展,其中有一台1931年国民政府从美国进口的铣床,非常珍贵。还有从西德、意大利、朝鲜、日本进口的各种机床、轨道磨等设备,保留得非常完整,可以说是半部中国工业史。但这个厂子因为资不抵债,被拍卖了,被拆了。没拆之前,我曾给宁夏自治区政协写信,呼吁保护厂子,但是石沉大海。

在重庆,我看到一个三线厂利用地势差,为小孩修建在家门口的滑梯,为了安全。滑梯的边角都做了处理,防止小孩磕碰。在一些厂办幼儿园,精美的大象滑梯兼具意趣和巧思,这种“人文关怀”在当时的建筑中随处可见,而当代建筑则常常显得冰冷且无趣。

在计划经济和特定历史时期,建筑中融入了许多“形式和美感”。例如,工厂的走廊设计、彩灯、宝瓶式的门,都带有园林中的影子。甚至连灶房里的标语,都是立体的浮雕字,费时费力。这在市场经济下几乎不可能实现。

“水磨石”和“水刷石”是当年常见的施工工艺。这两种工艺因为成本和水泥浆污染水体已经很少见到了,但他们经常制作得非常精美,甚至有一些用绿色和茶色的啤酒瓶掺入石子,组合出各种经典的纹样,也成了断代建筑的好方法,基本见到水刷石就意味着是80年代到90年代早期的建筑。

总之,还是影展里用到的那句话:建筑就像历史的镜面,呈现出过往的丰富与复杂。

建筑背后的人与故事

我曾因为时间和精力的不足,错过了许多即将被拆除的厂房。甚至我父辈支宁的那个厂,我一直觉得他被包裹在商品房丛林中缺乏美感,直到它拆迁也没有留下像样的影像。西安的前进机械厂、曲靖的高峰厂等挺多三线工厂,都因为我的拖沓怠慢而没能留存影像。

许多三线项目的兴衰受到地缘政治格局和国家政策的影响。例如,三线建设单体投资最大,负责核武器原料生产的816工程,掏洞8年,装设备9年,项目却于1984年下马,产业工人最后被安置去隔壁山沟里做化肥为生。“壮志未酬”不是四个字那么简单,是一个人的一辈子,而他们说了一句伟大的话:“建也是为了和平,停也是为了和平”。这真正体现三线人无私奉献的“家国情怀”。

改革开放后随着三线建设政策的调整,也有许多厂子为了生存尝试生产军转民产品,结果却死了一大片。例如,用迫击炮的钢材去做自行车,自行车又重又结实、敲起来叮叮作响,但成本太高,做一台亏一台。做战斗机的厂子去做洗衣机、客车。造导弹的厂子去生产冰箱,这些都是荒唐却又真实的例子。

在曲靖,我曾开车到大山深处的一个工厂,那里至今仍在生产子弹。一个白净的小姑娘,站在大山深处破败的工厂门口执勤。她的命运与三线建设有没有关系?三线建设间接牵涉的人口,远超统计的几百万军民。

在遵义061基地,我遇到一位叫杨应舟的老先生,他是地对空导弹发动机厂的元老。他带着我参观废弃的厂房,指着很粗的树说这是他刚建厂时亲自种的,种下的时候只有擀面杖那么粗。我提议给他和树合影,在取景器里,我惊讶地看到一个老人深情款款地抱着那棵大树,充满了感情,像抱着自己的妻子或孩子,我没有打断他,悄悄按下了快门。那一刻让我明白,家国情怀不是口号,是这些人到底做了什么。他们真的是“一辈子”都奉献给了国家。

废墟,记忆的载体

2022年我带我侄子去一个工厂拍摄。刚翻墙进去,广播里放起了90年代的歌,我们没有着急拍照,而是坐在了电影院的楼梯前,就那样坐了十分钟,完完全全回到过往,沉浸在那个时空环境里。

废墟,就是一种能让你“回到历史和过往当中”的介质。废墟,对我而言,不仅仅是物理空间上的遗迹,更是“记忆的载体”。

1997年我刚上初一,带着发小翻进废弃的百货大楼。那里曾是城市新区社会主义建设的样板间。我们在里面玩耍,喷灭火器,甚至喝到了1988年生产的没开封的浓缩橘子汁。正玩得高兴,警察冲进来,我们拼命爬梯子往楼顶逃,下面大喝一声:“别动,再爬我就开枪了!”吓得两个小屁孩僵在那里,然后像倒放的视频一样从梯子退了下来,发小边下边扭头,看到警察正脸,尴尬地喊了一声“二舅!”。

我的童年被工业所包裹。我妈妈在棉纺厂工作,我从小就在工厂里玩,她甚至会把我藏在并条桶里躲避查岗。我姑父是机修车间主任,他会让我开着龙门吊“自己吊自己”。我很小的时候就会融铅块做铸件,学着他用脚开关机床,分清不锈钢焊条和普通焊条。我姑父是那种心灵手巧的产业工人,他曾为银川中山公园手搓名叫“疯狂老鼠”的过山车。

我奶奶在毛纺织一厂,姑姑在毛纺织二厂,一厂做毛毯出口,二厂做毛料。我小时候的西装都是用最好的毛料定制的,价格还很便宜。我同学是橡胶厂的、机床厂的。工业生产对我们来说,什么都不陌生。

事实上我并不“上瘾”于拍摄废墟,有时甚至觉得危险、枯燥和疲惫。但这种“无奈”背后,是我的 “情感所致”。当看到自己前脚拍过的一个工厂,后脚就消失了,那种感觉是难以言喻的。作为三线的子孙,我觉得自己“凭什么不挺身而出”去讲述这些故事。中国能有今天的战略自信和工业基础,就是由这些一代人吃了两代苦的三线建设者们缔造的,成都上空飞的那些令军迷啧啧称奇的最新款的战斗机,就是一个当年为了掩人耳目叫“峨眉厂”的三线企业生产的。后来我给宁夏社科院做研究申请的时候说了一句话:一直说要讲好移民文化,三线建设就是中国最好的移民文化!

这个项目接近完成但还没有结束,我还在用影像的能量努力补齐这么大体量的历史事件。因为“遗忘是特别快的”。我希望通过作品让更多年轻人关注这段历史。利用摄影的记录属性和实证属性对历史进行关照是非常有意义的,有些人看我拍这些后说我是一个很怀旧的人,我总是会感到愤懑,并且严肃地告诉他们:“不是怀旧,是要记得!

——完——

作者李响,界面新闻编辑。

本文图片由受访者提供。