文 | 长光

城市之外,存在另一种生活可能吗?

“看到这个人的时候,我很震惊。”第一次知道年轻人从大城市移居到农村,库索的第一感受是不可思议。那是在2014年来日本采访的途中,库索遇到从京都大学毕业的一个年轻人,他辞去东京的企业工作。正好是冬天,他带着怀孕的太太来到一个只有10户人家的地方居住。他的目标是在这里种植有机米,一直到现在,这个年轻人仍在认认真真地种米,取得了不错的发展,坚持有机米的商业化发展,传递自己对食物和生活的态度。

库索说,现在日本各地都可以看到这样的人:毕业于名牌大学,曾经有过一份前景稳定的工作,三四十岁辞职,一路到农村或离岛去,开辟新生活。在日本的每一个小地方,都能遇到一两个这样的人。过去天方夜谭一样的传说,已经变成社会普遍现象。离岛的生活模式并不先进,但它已成为一个趋势。

从日本到中国,随着城市向上跃升的机会减少,年轻人们正在批量离开大城市。在这一背景下,县城文学和小城旅游开始复苏。数字游民的兴起与年轻人的向下出走,与其说是一种自我选择,不如说是对大城市和繁华社会的一种逃离。不过,当很多中国年轻人在大理等地重建社区的同时,他们也有意“重建”上海的生活方式:价格不菲的咖啡,人造的打卡景观,高度同质化的人群。许多逃离北上广的人,似乎仍无法摆脱大都市的生活方式。

对比中日两国青年的选择,库索认为,许多去往大理和云南等地的年轻人,其实并未真正想要在目的地长期扎根和生活。“它不是长在土地的东西,而人们抵达日本的离岛,原因正在于他们反感甚至否定城市生活方式,他们绝不会把自己讨厌的东西带到岛上去。”

或许,真正严肃的问题在于:人们将在哪里生活,又将如何构建生活?究竟是城市抛弃了我们?还是我们选择抛弃城市的生活方式?

异乡人写作

在《离岛》一书中,库索主要写下她走访的五岛、佐渡、隐岐三个岛屿以及此间相逢的人们。“离岛”通常指那些远离本土的岛屿,日本离岛通常指的是北海道、本州、四国、九州。库索上一次回国在6月份,借《离岛》上市之机,她短暂地回了一趟贵州老家,此时距离她定居日本将近十年。

从武汉大学毕业,库索换了一份工作后,2009年开始在《新周刊》杂志工作。与日本社会的结缘也在这期间。她从文化记者做到文化编辑,她写作的大部分题材都是日本。2013—2014年,《新周刊》连续两年都在日本有专题采访计划,她有幸接触到从东京、京都至日本农村的各种人物,其间曾在日本待了一段时间。

库索记得,2015年,许多同事和同行们开始离开媒体业,她是其中一员。多年后,短视频进一步渗透社会的各个角落,而专业媒体的处境更加尴尬。

最初有很多日本朋友告诉她,“你好懂日本,你可能比日本人还懂日本。”但库索知道,如果止步于文学和影视作品,距离真实的日本还有很大距离。“如果我将来还想写跟日本有关的东西,在中国写作,隔岸观火的做法是不太行的。”她暗下决心,需要抵达写作现场。

这次脱离媒体的转身,也让库索和同时代的刘子超、杨潇等人一样,开始探索纪实写作的新空间。他们的视角投向了更广阔的世界,库索的写作聚焦在日本,而且是“肉身的抵达”。“你必须亲自到每一个地方,接触每一个真实的人,了解他们身上发生了什么样的故事,才能真正理解日本社会在发生什么样的事情。”

从替一本杂志写作,到独立确定选题、长期行走和采访,最后出版图书,新一代行走的纪实作者大都受到西方的非虚构作品的影响。库索提到,奈保尔的《印度三部曲》,何伟的《寻路中国》、《江城》对其影响极大。从2019年起,库索陆续出版了《自在京都》、《纵深入山海》、《我在京都居酒屋》、《咖啡馆比其他河流更慢》等作品。

最近,她正在日本的一条有名的徒步路上行走,她希望能在这里遇见历史,遇见在这条路上走路的人们,以及他们的故事。她说,“只有走起来,我才能跟他们相遇。”

长期在此居住、写作,库索将其称之为“异乡人的写作方式”——当你从一个异乡人的角度切入,对不同社会做比较,就会天然有客观的视角,可能会比当地人能发现更多的东西,最终让这些思考和观察成为一个作品。

大概在2018年,库索有了写作离岛的想法,陆续地搜集和整理资料。直到2020年4月,当她把机票和酒店全部订好,日本发生了新冠疫情,又被卡了两年。正是被卡住的这两年,她开始大量阅读地方振兴的杂志,了解日本农村的状况、离岛的现实。也正是这一过程,使离岛从一本山海的浪漫游记,变成一本非虚构作品。她说,如果没有疫情两年的阅读,或许她仍旧在写一些更加幻觉式的内容。

不少读者发现,库索的写作语言已然贴近日本文学的表达。在日旅居多年,她在汉语中写作也会不自觉运用日式的表达,形成了自我的写作风格。就像山本耀司说的那样:自己这个东西往往是看不见的,你要撞上一些别的什么东西,反弹回来,才会了解“自己”。

库索坦言,当下最大的困难在于写作风格的转变,而非采访。“《离岛》是我真正意义上写的第一本非虚构作品,其他作品可能更偏散文性质。”

在离岛扎根,而不是观光

第一次知道“离岛”这个词,库索正在从大阪飞去冲绳的飞机上。一本杂志提到了冲绳的离岛,以及更南边的还存在更多分散又漂泊的离岛。不过,在杂志上,这些岛屿更像是观光的目的地。在日本的第七年,时值新冠疫情肆虐,她观察到,很多日本人开始在寻找新的生活方式,于是她将研究目光投向离岛。

最初,库索并不明白,他们为什么要排斥城市,他们为何认为岛屿是更好的选择?在来到海士町之后,问题似乎有了答案。

相对于“本岛”日本而言,“离岛”意味着另外一种生活,另外一种人生。在大多数人的想象中,离岛是一个世外桃源,是城市生活的正反面。要逃离城市生活,就躲在这么一个无忧无虑的地方。但观光客看到的只是表象,人们急于抽离挣扎的现实,“逃离”已经变成旅行的目的。而在深入采访和实地考察后,库索发现,离岛的生活或许意味着:不再仅仅是追求更多的物质,更多的金钱,而是真正地建立社区,实现食物的自给自足或半自给自足,让生活、工作和自然融为一体。这一切,都不可能在城市实现。

一个有趣的现象是,许多在离岛生活的年轻人们,大多有过海外生活或旅行经验。库索猜测,他们可能看到了一些比当下日本社会更好的生活方式。

年轻人在城市的生活更多围绕着一份工作展开生活半径。在经济失落30年后,日本迎来人口高龄化和少子化,大城市爆炸,机会减少,地方经济非常衰落,未来发展不明朗,年轻人普遍对未来十分悲观。在此情况下,政府提出了乡村振兴,年轻人也顺势离开大城市,前往地方,试图开辟新生活。

那些选择去离岛的人,拒绝继续在城市系统做一枚随时可以被丢弃的螺丝钉。当你选择成为螺丝钉,就意味着所有螺丝钉都是一样的,你不再拥有自己的个性和生活。

“人们前往日本离岛并不是小住,而是寻找一个新的地方扎根。”库索告诉我,在岛上扎根生活的人们,正在试图创造一个新家园,这里是他们的下一代能够一直生活下去的地方。也因此,他们能够接受用一种缓慢、不那么快得到经济回报的方式去慢慢完成这件事。

“离岛并非一种浪漫、田园牧歌,或是奔赴荒野式的生活,他们其实是在过一种开垦的生活,生活难度高于城市。”库索更想强调的是,地方年轻人之所以流失,正是因为这里没有工作岗位。那些能够在离岛扎根的人,做过十分详尽、深思熟虑的调研和考察、摸索、不停失败和陷入困难。

即便是“扎根”最成功的海士町的人们,仍在摸索如何生活,“如果你想要过很富足的生活,就不要去那里。”库索告诫,这里的人收入有限,并不存在一劳永逸的生活方式,他们仍在不停地想办法。

离岛的每个人都很忙,他们要同时做好几份的工作,一条路走不通,就要马上再想另一条路。然而,城里的人同样很忙,这种忙的区别在哪里?库索认为,城市让人被迫“卷”入工作,岛上的人们则是主动开垦,因此他们可以接受这些困难和繁忙。

库索一直珍藏着福本爸爸在大曾教堂的明信片,上面写着“凡劳苦担重担的人,可以到我这里来,我就使你们得安息。”

过一种开垦的生活

在日本的十年,从30岁到40岁。库索说自己变得随遇而安,得失心变轻了。回想起30岁时,她还有很多焦虑,眼前的路似乎只有成家立业、结婚。现在,不贴标签才是生活的状态。

在拜访离岛时,下村阿姨对库索说起她作为一个女人的命运。 “我想挣属于自己的钱,至少能自己买一条自己喜欢的裤子。我还想为自己再存一些养老钱。”下村阿姨说她用一生得出了结论,“夫妇的本质是外人。”

如今的库索维持着独居写作的状态。“从实现别人的定义,到独立定义自己,我用十年想明白这件事。”从小到大,库索一直被培养,标准的生活是怎样的,生活的标配应该有什么。一旦脱离了轨道,做一件和其他人不同的事情,就会很心慌。库索一直在出书,这种心慌伴随了她很多年,“这种自由让我很不安。”

过去,所有人都在教导你,稳定最重要。后来她发现,许多人类社会发明的词语,可能都是阴谋,想把你固定在系统里面动弹不得,成为社会或是工业机器的一环。

不断地阅读和旅行、去寺院,是京都这个城市给她的改变。在这里,库索过着一种离群索居,更加沉浸于自己要做的事情的生活。离岛的经历启发了她:人生的多样性,并不在于找到更多模板,而是你可以自己创造一个模板。从杂志社记者到自由写作者,库索也在实践这种没有模板的生活。

离岛的采访见闻给了库索很多信心。认识宫崎一家,她突然意识到有一种生活,有一些人,终其一生都在摸索,没有任何人告诉如何解决问题,只能摸石子过河。“他让我意识到人生的多样性。”库索说,见到宫崎后,她意识到,自己想多了,你不用想十年甚至二十年后的模样,只要眼下努力把这本书写下来,再考虑下一步,继续写下本书。

“我也可以这样生活,抛却不安,面对一种更自由的写作状况,试试看持续地做下去。”在海士町的时候,库索思考,如果继续独立写作者的生活,只需要一步步解决困难,过一种开垦式的生活,这就是属于她的模式。

采访结束后,库索和宫崎一家成为好朋友。库索告诉宫崎,《离岛》在中国台湾出版了,他特别开心。“他的开心,不在于自己的故事去了更多地方,而是我真实为你所走的路,你的写作能变得更好而感到开心。”宫崎也发来了一家人正在收割的视频:几个孩子正在收割芝麻,杨太手搁到土里,爬到货车顶上去晒太阳睡着了。过了两天,他又发来照片,两个中国读者带着《离岛》的书找到宫崎一家,书的流动变成人的缘分。

他的妻子美穗也在Facebook上怀念起与库索在海士町共度的时光,她写下:“对于孩子们来说,中国的印象就是Kiyo(库索)。未来无论他们看到怎样的负面报道,温柔善待他们的Kiyo,就是他们心中的中国。我觉得这样很好。”

库索感叹,社会变得越来越不宽容是全球趋势。因此,个体的选择和宽容就变得非常重要。

“我不想成为一个被人际关系所塑造,而是被山海所塑造的人。”库索曾说。采访即将结束,我问她这句话缘由。她说,“如果一个人在城市生活太久,就会很局限地认为生命中的交往对象只有人类。但人类只是整个宇宙中微小的一部分,我希望能够看到更广阔的万物,不要让自己只是人类社会中的一个人。”

“我要把一些隐喻寄托在小岛上。”她轻快地说。

——完——

作者长光,光有光的来意。

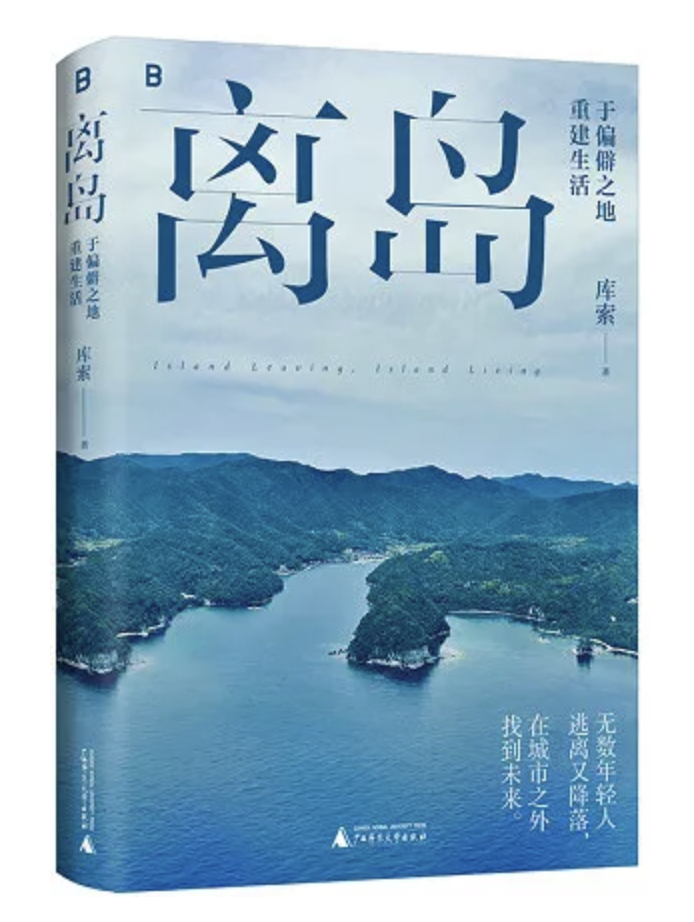

题图由受访者提供。