文丨梅根·斯塔克

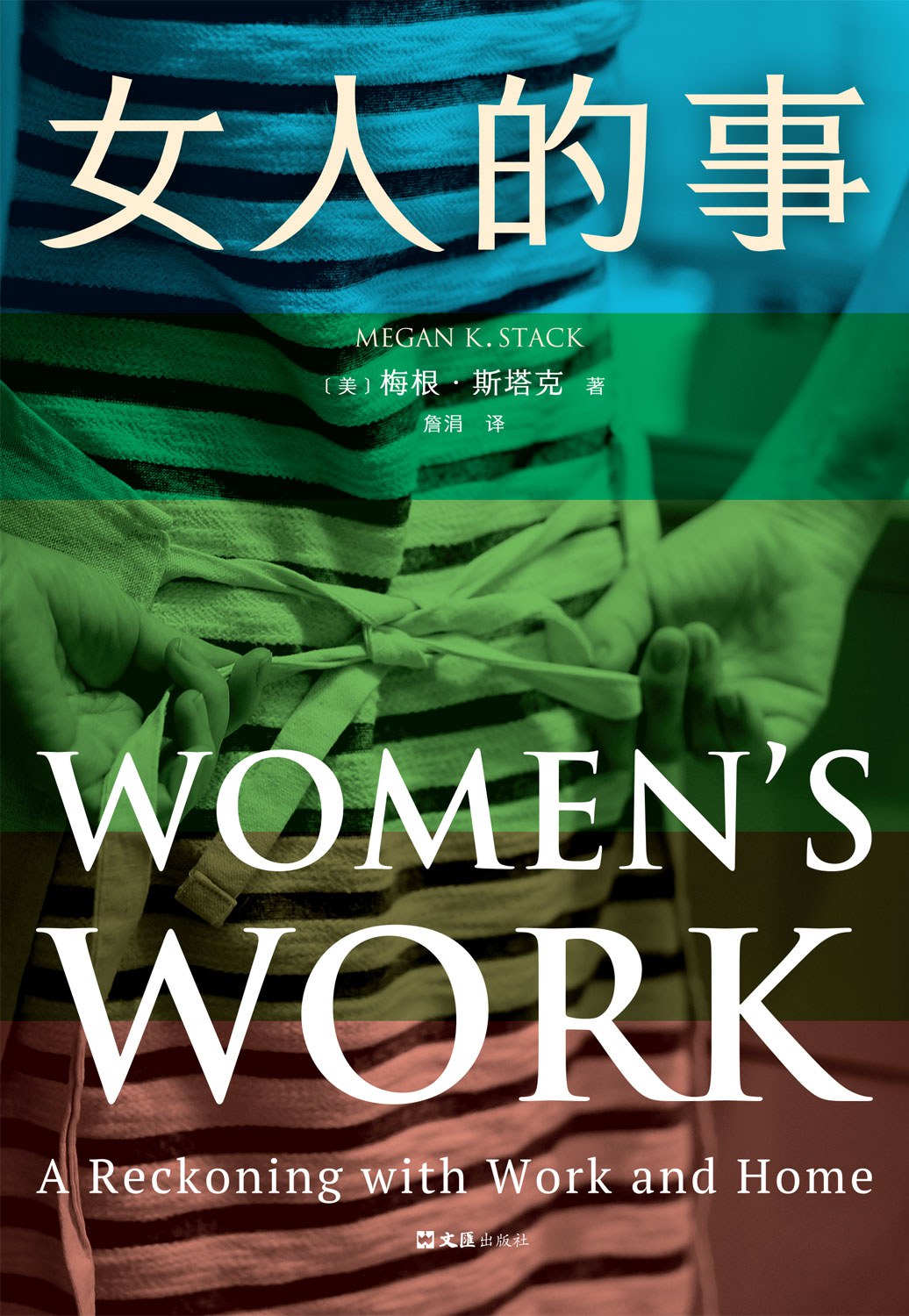

编者按:当战地记者成为母亲,家就变成了新的战场。梅根·斯塔克是一位美国作家,曾在开罗、莫斯科、北京等地担任驻外记者。在最新出版的《女人的事》(Women’s Work)一书中,她以日记般的亲密与坦率,分享了分娩的曲折、照顾宝宝的鸡飞狗跳与产后抑郁的窒息体验,讲述了一名新手妈妈如何以保姆为救命稻草,在婴儿的哭闹与无尽的家务中寻找自我。以下摘自该书第一部分,讲述了斯塔克在北京带孩子时,与保姆小李的接触、交心和文化碰撞。

1

我看着她。她看着自己的手。餐桌隔在我们中间。

这不是我打电话给家政中介公司时想到的那个人。我想象的是一个乐呵呵的老奶奶,衣衫破旧,举止沉着,一个穿着旧毛衣的老村妇,会煮汤面,对小婴儿的一切了如指掌。

这个女人很年轻,也许太年轻了——肌肉发达,精神饱满;尖下巴;手肘突出。她乌黑的眼睛在时髦的刘海后面扑闪着,脸上棱角分明,浓密的头发快要及腰。她穿着一条酸洗牛仔裤和一件印着色彩明亮却意思含混的英文字母的T恤。

事实:我在生活中遇到的最好的人,第一印象都不太好。

“你有孩子吗?”我问。

她顿了一下,嘴巴张开,眼睛飞快地看向中介——她可以回答吗?一个不易察觉的点头。她转过身来对着我。

“有。”

柔软、甜美的声音。太软了,太甜了。哦不,这简直让我抓狂。她三十岁了,却不敢直视我的眼睛。

“她有一个女儿。”那个叫于兰达(Yu Landa)的中介插话说。“三岁了。”我还没来得及说话,她又补充了一句,一边说一边轻拍着面试开始时她放在我面前的那张纸。

哦,对了,就在这里,上面还写着她的出生地(河北省,在北京的保姆里这是个很受欢迎的出生地,因为那里的普通话很纯正,万一保姆拿方言污染了宝宝可就坏事了)、身高(矮小)和体重(轻)。

我对中介笑了笑,她脸上的笑容自打进门就没停止过。我担心她嘴上的口红很快会裂成碎片,就像在太阳下曝晒的赤陶土。

“你女儿——她的女儿——”我不知道该跟谁说话。

“跟外公外婆住一起,”于兰达坚定地说,“留在河北。”

“你——她——你在这儿是和——”

“丈夫”。

“她住在哪儿?”

(听不清。)

“从你家到我们这儿路上需要多长时间?”

坐公交车,中间换乘一次,差不多要两个小时,但她还是愿意在我们家工作。

“我需要有人帮我打扫卫生,还要做饭洗衣服。”我解释说,心里突然有种为自己辩解的冲动,“我不需要她帮忙带孩子。也许等宝宝再长大一点。等我和她之间更加了解的时候再说。”我先对着年轻女人的头顶说话,然后转向中介那张始终不变的亲切的脸。

……

第二天早上,她大步走进我们家,放下包,拿起扫帚。到了中午,地板闪闪发亮,厨房里弥漫着类似柠檬的气味,水龙头上可以照见自己的脸。

她做事井井有条,反应敏捷。蹲着,站起,关门,大步穿过走廊,拎着垃圾出去,拿着毛巾进来。在我给孩子喂奶的时候,她在我周围擦来擦去。对这些混乱的感知使我平静下来,因为混乱自行平复着,却不怎么需要动用我的身体和大脑。当我和她的目光偶然相遇时,她会微笑。她每个工作日都来,从早上八点一直做到晚上六点。星期六也来,算是加班。我们每月付给她不到五百美元。

“阿姨”是对中国女性家政工作者的统称,字面意思主要是指妈妈的姐妹。但是这位女士不想当我的姨妈。

“不,你可别这么叫我,”她咯咯地笑着说,“老女人才被叫成阿姨。”

“那我们该怎么称呼你呢?”

“小李怎么样?”这样显得很年轻。

事情似乎总是这样:我要找一位老奶奶,结果找到了一个妹妹。不过,就是从那天早上开始,有她在家的时候,我感觉好多了。那是再明显不过的事实:小李来了,我好转了。

2

我开始每天至少把马克斯交给小李一次。她推着宝宝穿过房间,跟他叽叽喳喳说着话、哼着歌。她把他放在沙发上,自己坐在地板上,和他脸对着脸,唱歌般地说一长串话哄他开心。她指给他看太阳和云彩,还有白天里淡淡的一抹月亮。她大声朗读着色彩鲜艳的纸板书,发现我在偷听她那不标准的英文时,掩嘴笑了起来。“白天有脚,晚上有脚。”她一边尖声说着,一边挠他的脚趾。

我永远也不会忘记她叫他名字的方式。带着诱人期待的M;长时间慢慢咂摸的a;强有力的x就像一个热吻带来的惊喜。每次都用感叹号。Max!

好像这个名字本身就很甜美可口。

“我能带马克斯出去吗?”一天下午,小李提议道,她歪着头,眼睛闪闪发亮。

“嗯。”我暗自有些恼火。

我的本能反应是:绝对不行。

我环视了一下干净的、空荡荡的公寓。那是一个星期二的下午。家里除了我、马克斯和小李没有别人。汤姆要到周末才会回来。我想起那本遗忘已久的书稿。小李是在为我们工作,她需要找点事情干,比如带着宝宝出门散步。

我知道。我完全知道。

大家就是这么做的,我提醒自己。每个人都在这么做,你认识的每个人。他们信任临时保姆、阿姨、托儿所。他们研究看护者的性格和保育机构的政策,但谁也无法避免这种时刻,要把一个无助的孩子交给几乎陌生的人。

这感觉很疯狂。糟透了。

这一定很疯狂,很糟糕。

不,疯了的人是我。

“行不行?”小李打破了我的沉默。

“行吧。”

我把马克斯放进婴儿车里,伸手去拿安全带,但她斜眼看了下我,轻轻从我手中接过塑料搭扣,把它们扣好。她想证明自己能做好这些事情。

“你带了手机吗?”

“带了。”

我听到电梯的叮咚声、嗖嗖声和哐哐声。

他们走了。

我做了些什么啊?

我独自一人,脑海里闪过许多灾难场景。多年的新闻工作在我的想象力中永久地埋下了各种人类邪恶可能性的种子。最坏的结果是什么?这是我最不喜欢的反问句,因为我总有答案。

以此刻为例:人口贩卖。小李和一个绑架团伙达成了协议。马克斯是一个完美的婴儿,没有缺陷,刚刚来到这世上,值不少钱。他们可能在楼下的车里等着。马克斯还不会说话,他永远不会记得我。汤姆为什么非要用那家中介公司?这公司可能也卷进去了。我一直不喜欢那个中介,还有她那狼一般的牙齿……

不,停下,停下!这种事情再简单不过了,我责备自己,应该没事的——不就是保姆推着婴儿车带着宝宝散步吗?试着——你总得试试——正常一点。

不,这就是不对的!

我在想什么,让一个陌生的女人在陌生的国度带走我的孩子?我母亲决不会做这样的事。

不,她会随随便便把我们丢给十几岁的孩子来照顾;那更糟糕!

我是个没用的母亲。

我在发神经。

我试着跟自己讲道理——在中国市场上转卖一个白人婴儿会很麻烦。我儿子带来的麻烦肯定超过了他的价值。

但是——俄罗斯人!

哦上帝。俄罗斯人。

离我们公寓不远,便是弥漫着超现实主义喧嚣的俄罗斯社区,那几个街区里有几家乌烟瘴气的卡拉OK歌厅、狂野的夜总会和可疑的货运站。锈迹斑斑的卡车咯吱作响,气喘吁吁地行驶在通往中亚的尘土飞扬的高速公路上,驶进公路附近的城镇,在戒备森严的仓库里卸下箱子。

她可以把我的宝宝卖给俄国人!

我在客厅的窗前徘徊,眯着眼透过正午的强光往外看,想在下面的人群中分辨出宝宝的红色婴儿车和小李的黄色衬衫。那里有时装店、咖啡馆、干洗店、美容院。铺好的小路蜿蜒而上,草坡上点缀着石榴树和银杏树。那是一个怡人又热闹的地方,完全不存在街头犯罪,穿梭其间的是为数不多的上班族、情侣和学生,有一小群保安负责看守。那里没有流露出丝毫危险的气息。

在那里!小李推着婴儿车懒洋洋地转来转去,时不时停下来和其他带孩子的阿姨聊两句。她弯腰看了看宝宝的脸,调整了一下他的遮阳伞,然后沿着人行道走着,看了看商店的橱窗。她把车子推到阴凉处,紧挨着宝宝,在旁边的马路牙子上坐了会儿,然后站起来继续走。

一切都很好。我太可笑了。

她把孩子抱回来的时候,我接过他温暖的小身体,闻着他身上甜蜜的乳香,毫无疑问,这是我的宝宝。他朝我咧嘴一笑,然后依偎着我的脸颊,好像我是发生在任何人身上的最好的事情。

我兴奋得满脸通红。不仅我的孩子回来了,我还瞥见了一条前进的路。小李带走了他,又把他安全地送了回来。她就在这里,哼着小曲,欢快而平凡。那么,也许这的确是一个可以信任的女人。

起初确实如此:我与小李的关系是交易性的,战略性的,令人恐惧的。

对我来说最宝贵的一切——我的工作和孩子——都与一个我几乎不认识的女人的行为息息相关。

现实简单而残酷:如果小李来工作,我可以关上书房的门,坐在书桌前,写一两个小时。如果她不来——得了流感,或者家里出了事——就会粉碎我在那一天写作的所有希望。

因此,我让自己陷入了一张女性工作的网络之中——既是雇员,又是雇主,同时还是受益者。我自己的工作是以另一个女人的劳动为基础的。我的写作是一种商品。我的时间是有限的原材料。雇用家务帮手的选择是一种投资,也因此是一场赌博。

有一天,一位朋友从香港打来电话,她也当了妈妈。

“你好吗?”她问。

“我每天都在经历后现代女权主义的崩溃,”我告诉她,“但除此之外还蛮好的。”

她笑了:“欢迎加入俱乐部。”

这是真的,有不少人和我一样。我在世界各地遇到的最聪明、最具社会意识的职业女性——企业家、艺术家、记者、外交官和学者——都是通过雇用贫困妇女照顾自己的孩子,才确保事业得以发展。

这是软肋。这是取舍。

眼前没有其他解决办法。

3

宝宝过第一个圣诞节的时候,我们从宜家给他买了玩具:毛绒动物、木制火车和拼图。不是塑料的东西,是从斯堪的纳维亚进口的玩具。我们害怕中国的化学品和塑料。

平安夜,小李冲进我们的公寓,她的脸红扑扑的,手里拿着一份包装好的礼物,那是给马克斯的。

“圣诞快乐,”她甜甜地对我们的孩子说,“我爱你。”

她帮马克斯撕开包装纸,里面是一只圆底的硬塑料鸭子。敲打侧面,鸭子会直立起来,发出轻轻的鸣叫声。

马克斯喜欢这只鸭子。他敲了敲,转了转,大笑起来。在我们单调乏味的木制玩具和毛绒动物玩具旁边,小李的鸭子又亮又响,马克斯喜欢它胜过其他人送给他的任何东西。他对着这个吵吵闹闹的东西又打又笑,小李得意得满脸通红。

“我们得弄走那只鸭子。”小李一走,汤姆就小声说。

“你在说什么?”我其实明白他在说什么,“这可不行。”

“亲爱的,”他说,“万一马克斯把它放进嘴里……”

我知道汤姆是对的。这只玩具鸭子不安全,宝宝还太小。

但我也知道汤姆是错的,中国孩子玩这样的玩具。我们要永远把孩子悬在空中,让他看着这个世界但不参与其中吗?

当然,还有小李。她女儿也拥有这种玩具。我怎么可以看扁它?那就等于是在宣布,她的生命以及她拥有的东西太廉价了,我们的孩子太宝贵,小李的礼物配不上他。

我试图想出一个巧妙的法子让鸭子消失。但是马克斯的玩具不多,这只鸭子的缺席肯定会被注意到并被问起。你很难对打扫你房间的人隐瞒任何事情。

我试着让每个人都满意,这是一个艰巨的任务。

我把鸭子埋在高架子上的毛衣里。我没有明确告诉汤姆我把鸭子扔掉了,但允许他这么以为。小李四处翻找那只鸭子的时候,我心烦意乱地耸耸肩,心里记着第二天把它拿出来——汤姆一出门上班就这么办。我总是记得在汤姆下班回家之前再把它藏起来。

我把鸭子藏来藏去,拉长它出现的时间间隔,等着每个人的记忆褪色。

我需要一些伪装,所以我扩大了马克斯的财产阵容。现在他有一个来自美国的变形玩具,一个来自澳大利亚的拼图,一把来自德国的小电子琴。

当然,有一天,我还是出了点闪失。汤姆发现马克斯在玩鸭子。

“为什么这只鸭子还在这里?”他沮丧地叫道。

“哦,”我假装惊讶,“我不知道。”

“我以为我们把它处理掉了。”

我本想说我也这么以为的,但没说出口,因为严格来说这是个谎言。“是的,”我说,“我们应该把它扔了。”

我看着丈夫把鸭子从地板上拽起来,跺着脚走出我的视线。族长和保护者,有毒家禽的征服者!我听到垃圾滑道的钢门嘎吱一声打开,然后啪的一声关上,把鸭子整个吞了下去。

马克斯呜呜咽咽哭了起来。我把他抱进怀里,进了另一个房间。

不一会儿,他就忘了。

至于小李,如果她注意到鸭子不见了,她也只字不提。

4

我数了一次,又数了一次。我翻找了另一个侧兜和两个后兜。是的,钱确实不见了。我塞进口袋的那叠钞票少了几百块。我很肯定。

嗯,几乎可以肯定。也许我把钱花了,然后忘记了。也许我拿的钱比我以为的要少。我茫然地站在洗衣间里,手上提着一条牛仔裤,努力回想我那个早晨的一举一动。

我把钱塞进口袋,出门给马克斯买拖鞋。我走在明亮、坚硬的冬日街道上,掀开厚重的塑料门帘,一头扎进昏暗零乱的秀水街市场:一排排货摊和小店高高地堆着适合各种人的衣服,所有你能想象到的仿冒品、盗版产品,以及各种稀奇古怪的人造物品,都有一群吵吵嚷嚷的小贩、买家、游客和流民在围着它们讨价还价。

我的要求很明确:一月份寒风刺骨,地板很冷,马克斯需要厚厚的羊毛拖鞋袜——脚底有点塑胶块的那种,这样他就不会滑倒。我四处寻找,边走边摸,很快就找到了想要的拖鞋。双方迅速讲好价,然后我就回家了。

这段时间里,那堆钞票紧贴着我的大腿,妥帖地放在口袋深处,而且还有一件及膝的大衣盖住了口袋。

我确实被人撞过,还坐过相当拥挤的自动扶梯。不过,我敢肯定没有人从大衣下面偷偷把手伸进我的口袋里。路上,我在一家小店喝了杯咖啡,咖啡洒到了牛仔裤上。回到家,我冲上楼,在床边匆忙换了衣服。所以,卧室是最有可能找到钱的地方—钱可能掉到了地上。但是哪儿都找不到。

“小李。”她在厨房停了下来,凝视着保温杯的边缘,“你有没有在家里看到掉的钱?”

血涌上她的面颊。

“没有,”她说,“是多少啊?”

“几百块。”

“哦……”她皱起眉头,“你去过秀水街——”

“不是在那儿丢的。”我打断她的话。

“但是那里扒手很多,”她反驳道,“他们摸起口袋来可快了。你根本感觉不到——”

“你能帮我找找吗?”

我们一无所获。与此同时,我把自己的记忆撕得七零八落,直到它们变得毫无意义。我编造出十几个可能的解释和错误的回忆——把钱递给乞丐,心不在焉地把零钱扔在一堆商品上,其中一个可能是真的。这没什么。也许没什么。可能吧。

但也有可能,我已经连续几周、几个月都在丢钱了,谁知道呢?也许小李是一个邪恶的陌生人,她窃笑着,趁着我这段时间睡眠不足、精神脆弱来骗我。

小李似乎读出了我的想法,她拼命地寻找着。她把我多年没穿的大衣口袋翻了出来,在早就不用的购物袋里胡乱翻找,还不停地告诉我,我一定是被偷了,这些贼很聪明,我根本察觉不到……

我很不安,她也很不安,很快马克斯就会从午睡中醒来。我没有说小李半点不是,甚至没有表示出怀疑,但关于小偷小摸的嫌疑横亘于我们之间。我懊恼地想,也许这种怀疑是合理的。也许在疲惫与绝望间,我请了一个聪明的骗子来洗劫自己的家。

所以,万一她偷了钱呢?我突然想。也许我该换个角度考虑这件事。

但这种想法的根源也充满恶意。仿佛小李的贫穷把她排除在人际交往的规范之外;仿佛她不是一个真正的女人,而是一个可怜虫,谁都会认为她行差踏错是意料之中的事,可以一笑置之。

此外,我还得考虑自己的良心。如果我们付给她的钱不够,让她觉得我们理应被偷,那么显然应该给她涨工资。

我们付给她的钱已经够可以的了,我提醒自己。比大部分阿姨的薪水都高,我提醒自己。

不过,我们是把钱付给了中介公司,这便是麻烦所在。中介公司为所有相关人员提供保护:它给小李买了健康保险,如果我们炒了她,还会给她介绍新工作。但这样的安排导致我们出的钱比行情价更高,因为中介每个月都要从小李的工资里抽走一部分。

我在一间间不是由我打扫的房间里,找着不是由我挣到的钱,所有这些想法翻腾而过,一个牵引出又一个。

至于汤姆,当然了,他对此毫无疑问。

“是她拿的。”我还没讲完,他就打断了我。

他指控中的随意让我怒火中烧。我的短暂猜疑是一回事,而汤姆——这个漫不经心地游离于家庭生活之外的人——指责小李,则完全是另一回事。“你不知道!”

“得了吧,”他说,“看看我们花了多少钱。我们以前从来没有花过这么多钱。”

“我们以前没有孩子。”

“这孩子几乎还不吃东西呢!”

“他改变了我们家的整体开销。”

“改变了整体开销——?”

“看,”我说,“我一直在告诉你,你已经不了解我们这个家了。所以你应该闭嘴!因为我不是傻瓜,而且我整天都待在这里。”

我停下来。汤姆什么也没说。

“我们要买尿布。都是进口的,价格不便宜。”

“不是尿布——”汤姆打断道。

“还有湿纸巾,”我也打断他的话,“和护臀霜。还有高档保湿霜,有机洗发水,各种东西。最重要的是,我们过去常常不做饭,总是出去吃。不知道怎么回事,这比买来自己做还便宜。”

“我们吃的地方不便宜!”

“有时候也吃便宜的馆子。而且,现在我买的是有机牛奶、有机蔬菜和高档农场生产的肉,这都是因为有了马克斯,我要给他喂奶,还有,现在他也开始吃东西了——”

“很好。我接受你说的一切,”汤姆说,“但我还是觉得这和我们花的钱对不上。你应该看看银行对账单。”

“我很乐意。”我们都知道我在撒谎,我才不想看银行对账单。

“不管怎样——”他开始说,我打起精神准备反驳。

现在是讨论我不负责任的财务行为的时候了。我用现金管理这个家,我没有记账或保存收据。我总是把口袋里的钱一股脑儿地倒在桌子和橱柜上。

“你不能再在家里到处放现金了。”他说。

“我知道。”我气馁地叹了口气,“但我放的钱都不多。我相信小李。信任她。信任。”

“但这对她也不公平,”他争辩道,现在他的声音更温和了,“那笔钱对她比对你更重要。你不应该那样试探她。”

我明白他是对的。不是在所有事上都对,但在这一点上确实没错。是的,好吧,他是对的。

我们始终没有找到丢的钱,也没有再讨论过,但几张钱不翼而飞的记忆却挥之不去。

——完——

题图摄影:潘松刚,《我的家园四季》,2015年夏。来源:视觉中国