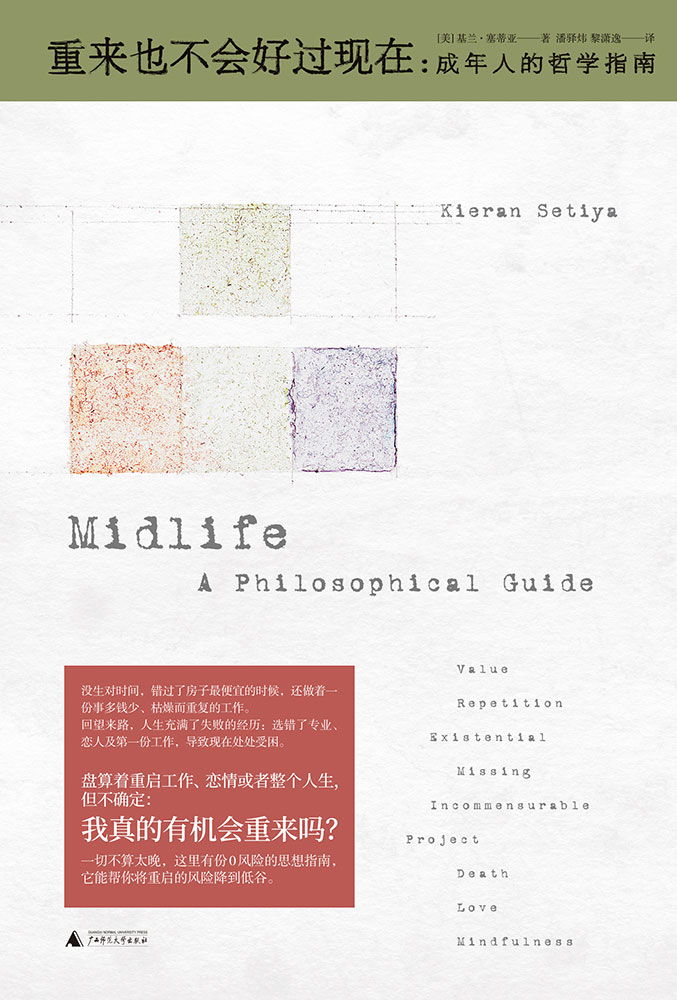

编者按:无论你现在是20岁还是70岁,你都可能觉得已经过去的人生里出了一些岔子。你觉得自己选错了专业,跳槽过于频繁,也有可能你正为要不要生孩子而纠结,或正在出轨边缘徘徊。当你选择了一个方向、一份职业、一种生活方式甚至一个人,也意味着你放弃了其他的可能性。那些可能性让人着迷,甚至勾引你放弃现有的生活重新来过。重启毕竟是一个高成本的选择,人生不是一场随时存档读档的游戏,在这之前你需要充分模拟、推演、检查,做好准备再上路。《重来也不会好过现在:成年人的哲学指南》就是为这样的顾虑而准备的。我们节选了第二章《错失》,讨论中年危机的解决之道。标题为编者所拟。

中年危机的解决之道

文| 基兰·塞蒂亚

译| 潘驿炜 黎潇逸

当我告知朋友们自己正在研究中年危机,我不得不先容忍他们取笑一番,才有机会询问他们要写这个题材有哪些书推荐阅读。得到推荐的大部分是小说,而小说又大部分出于男性作者笔下。有的是我在前面已经引述过的,有的将很快与我们见面。还有其他作品 :从幽默小说( 理查德· 鲁索的《 耿直之人》) 到黑色幽默小说(索尔·贝娄的《赫索格》),再到荒诞小说(理查德·耶茨的《革命之路》)。这些作品描写的中年危机或多或少有些共性,它们都符合对中年的刻板印象——一段失去机会、 愿望受挫、社会负担沉重的时期。在中年,“错失”无处不在。

慰藉还有很多,要先认识到,熟悉是领悟的前提。那么对于错失,有什么更有效的慰藉吗?我们也得面对亲身经历。我的情况一言难尽......

起初我想成为诗人。我在7岁时写了人生第一首真正意义上的诗:一首歌咏荒凉操场的双行韵诗,仿佛艾略特(T. S. Eliot)遭遇了奥格登·纳什(Ogden Nash)。我不会违心地自夸这首诗有任何妙处。后来,我开始在卡罗尔·安·达菲(Carol Ann Duffy)执教的研习班接受严肃的诗歌训练。达菲是现任桂冠诗人,但在当时还不那么出名。她把人物设计布置在纸片上并放进一顶帽子里供我们抽取,让我们从所选人物的视角写十四行诗;而且,前四行必须描写他们透过窗户看到的东西。我选择了“时装模特”,那时我只有12岁,似乎别人有选到“宇航员”。在紧张和尴尬中,我努力想象别人眼里的世界是什么样的,这大概还是人生头一次。达菲喜欢那首诗,我也享受创作它的过程,而且更令我欣喜的是,这首诗与我之前写的任何东西都不同。但是,我最终还是没能做个诗人。

我一度也想从事医疗行业。我父亲就是个医生,他也期望自己的某个儿子能承继家业。他从20世纪80年代的情景喜剧《不要等待》(Don’t Wait Up)得到了启发,因为剧中有一对父子都是皮肤科医生。父亲认为皮肤科是个“保险”的行当,因为鲜有病人死亡。可是我更愿意去挽救生命,尽管我晕血。但当父亲的推动变成逼迫,我还是遵从自己的内心开始读哲学。所以你看,就是现在这样了。

我不后悔自己的决定。我不认为诗歌创作或医疗行业会让我生活得更好,事实上很可能不如现在。我一直很幸运:我幸运地在陷入学术财务危机的时刻得到了哲学终身教职;更幸运的是,我得以在麻省理工学院提供的经费支持和稳定环境中容身;我还有幸拥有诸多优秀的同事和学生。如果你期待我讲一些灾祸,那么你可能得等等。下一章才是关于人陷入不幸时的感受,本章讲述的是我们在顺境中仍会抱怨的事。当我不顾一切地开启了实验,掏出“医生”或“诗人”这些个人履历里藏起来的身份,去追寻可能性之树的一根已被砍断的枝丫,我确实有一种近似于悔恨的失落感(sense of loss)。我再也不会写诗,也无力去挽救生命。我看不到从现在所处的位置走向这些可能性的通路,我也不会有读医学院或成为一个好诗人的未来。(无疑,亲爱的读者,你会期望我要是同时拥有这些身份就好了。)即使我去做了,那也不是我17岁时想象的生活。当回望年轻时的自己,我是充满嫉妒的,因为那时候的我还有选择的机会,还有权利从心所欲地做些什么。现在我的人生已经盖棺论定:航路确定,路径固化,可能性的大门已向我关闭。

这样的描述可能不讨人喜欢。因自己无法将全部可能性一网打尽而哭诉是不得体的行为,但这么做也有一定意义。也许你期望自己有勇气去过未曾经历的生活,也期望能做那些你本可以做却没有做,而且将来也没机会做的事情。如果你也有错失感,或对一段时光充满怀恋却根本不知道如果真的身在其中会走向何方,你不必因此觉得自己是在犯错。我当然乐意围绕你的故事展开写作,之所以拿我自己为例,除了可操作性的考量外,还在于我沉闷异常的故事更加典型。我计划以职业问题为例,是因为它既是现实生活中的问题,又有思想实验般的典型简洁性。人到40岁时,通常已经换过13个工作,并打算随时跳槽。生命之树无疑有更多枝杈,顺着此人未曾经历的生活肆意生长。我的则着意修剪了。三根枝杈——诗人、医生和哲学家——一根还活着,两根已经死掉,单调递减的事实昭示着任何人都难以摆脱的命运:错失。哲学能帮我们坦然面对错失吗?它能教会我们接受自己壮志难酬的不甘,克服或理解对逝去青春的怀恋之情吗?在本章,我可以宣称,哲学在一定程度上确实可以。

地下室人

为什么人们深深怀念过去那些前路未定的日子?为什么艳慕青春?并非因为那时候的你拥有想要的一切—恰恰相反,求而不得才是童年时代的主旋律。如果你还没有尝过痛失心头所爱的滋味,别着急,你迟早会的。

有关怀旧的奥秘正是约书亚·弗里斯(Joshua Ferris)新近的小说《曼哈顿的孤独诊所》(To Rise Again at a Decent Hour,2014)里探讨的一大主题。故事写的是一个孤独而又漫无目标的男人:他对万事皆无热情,除了波士顿红袜队;他是个无神论者,却对绝对存在、宗教话语与宗教团体充满怀旧感。这是一部关于自由社会中个体生存境况的小说,旨在探讨自由与现代性的错位。就像珍妮特·马斯林(Janet Maslin)在《纽约时报》刊文称,这部小说也是“牙医文学的巅峰”。

身为英国人,我十分清楚“(龋)洞”的字面义及比喻义。牙齿的龋坏不像皮肤长皱纹或中年发福那样不易察觉,它以显著的功能退化传递这样一条消息:你的身体状态日积月累、无法回头地走上了下坡路。牙齿不像骨头那样能够自我修复,只会持续腐坏,仿佛是颅骨暴露在外的部分正在甚至已经坏死。陀思妥耶夫斯基笔下那位存在主义危机的象征人物,“地下室人”,就曾经整个月害着牙痛,不知这是否是个巧合?几年前,在一家大酒店举办的哲学会议上,我问一个工作人员:“你觉得我们是做什么的?”她的回答是:“牙医。”——一个从我们蓄的胡子来看不太合理的猜测,而且不像是赞誉。或许她感觉到了我们与牙医一样,都凝视着深渊。我们拼命无视自己的身体机能正在衰退的事实,可牙齿却让它昭然若揭,就像弗里斯在小说里叙述的,牙齿“吹着口哨走过犹如坟墓的每一张嘴巴”。我们也会希望扭转它,就像马丁·艾米斯(Martin Amis),他用自己的一部关于中年危机的小说——《信息》(Information)——的预付版税去做了大量的牙齿修复治疗。但衰退只是时间问题。“在40岁生日的清晨,他看着镜中的自己,”艾米斯描写他书中的主人公,“理查德感到没人应受到他这样的面容摧残。”就算不在40岁,也会是50岁,或是60岁,身体总会暴露它的年龄。我多么想告诉你哲学能够帮你终止变老的进程,帮你暂停生物熵的累积。但哲学不能。为了吸引大家来读,本书需要一个附录来告诉你获得更光滑的皮肤、更结实的腹肌和更灿烂的笑容的三个速成窍门。说不定下个版本会有?假如你青春不再的形象会勾起怀旧情绪,如果你嫉妒自己1996年的照片里的面庞,那我能提供的最佳建议就是提早开始怀念。就像诺拉·艾芙隆(Nora Ephron)写的那样:“你在35岁时对自己身体怀有的一切不满,将悉数成为你在45岁时的怀念。”这就是预期怀旧法:想象一下10年或20年后,当你面对着眼前镜中的这张脸,面对着自己现在的身体,你会做何感想。身体可能,也确实将变得越来越糟糕。

问题不仅仅是失去你的青春容颜。当年华老去后,外貌变化不过是我们的哀悼对象中很小的一部分,年龄的增长还导致精力、体力、活力的耗减,身体机能逐渐衰退。年龄的增长也标志着人生前景愈发晦暗。相比之下,青春代表着充沛的力量和充满无限可能的未来。每当我思索“错失”,每当我嫉妒自己的17岁,以上就是我的所思所想,就是我的怀旧对象。

一些安慰

究竟是什么把过去与现在、怀旧的渴求与挫败的愿望捏合在一起?我们还有最后一条线索去揭开谜底。到了中年,你将不可避免地错失一些意义重大的愿望,我们的故事就从这儿讲起。

错失也不是什么新鲜事。在17 岁那年,当我不得不决定自己追寻的方向是诗歌、医学还是哲学时,它就真切地出现了,我知道它就在身边。尽管有父亲的坚持,但如果只能把读哲学或写诗作为副业,我不会开心的。不过,虽然当时我意识到有些事不得不放弃,我没有像现在一样觉得失去了什么。这就又有了一条嫉妒青春的理由 :不知为何,年轻时的我似乎对愿望落空带来的伤痛免疫。而现在,人到中年的我们暴露在伤痛中。

有什么能够真正解释这一转变的吗?既然错失自始至终存在,为什么它的情绪成本会增加?一个明显的差别在于,年轻时错失尚未到来,而现在它们近在眼前或已成事实。我没有过着之前不想尝试的人生,我也从未去过那样的人生。归根到底,因错失而生的怀旧不是个时间现象。

把怀旧与错失联系起来的,不是我们曾经拥有全部的可能性,而是我们曾经不必担负起各种职责,也不必面对因此而来的失去。在现实中,担负起职责是一个渐进的过程,不是在18岁时签署一些不可变更的合同便能一蹴而就的 ;选择的余地随着时间流逝而缩减。起初你很容易忽略这一事实,直到发现时一切都晚了。就像在我回想着17 岁时无忧无虑的生活(那时我根本不知道自己会失去什么)时,我才意识到自己已经40岁了。

当然,不论我尝试把青春描述得多么令人神往,我的叙述中还是有些不实成分。不知道自己将来不会做什么也有一个主要的缺点:你也不知道将来要做什么。有个办法能揭露出怀旧的冲动是多么反常,那就是设想以别的方式满足怀旧。如果我想要的就是对我正在错失的事不知情,好让自己感觉不到损失,那我为何不期待患上逆行性失忆症?借助忘却过往,我能再度得到17 岁时所拥有的,也许我会记得我是诗人、医生或者哲学家,但不记得我到底是三者中的哪一个。看起来可能很奇怪,但这种“情感缓刑”的确有吸引力,我有理由去嫉妒这个健忘的自己,因为他回应了对青春时代各种机会的怀旧之感。我并非嫉妒他的未来,而是与我相比,他能免于悔恨。可即便如此,就算你有机会患上失忆症,我怀疑你是否情愿,至少我不愿意。原因不言自明:失忆是非常痛苦的事,部分因为它包含了身份认同的丧失,这是一个灾难性的状况 :我是谁?我正在怎样过生活?

即使一切顺利,你也可能被怀旧折磨,那时不妨明智地回忆一番当年那荒凉的操场:充斥着不确定、迷惘、希望和恐惧。

我认为,怀念失去的选择权是一种后见之明的表现。回望青春时,我站在一个相对稳定的位置上,有着大致稳定的身份认同,这让我把相当程度的确信投射进了我的青春里。同时,我假想了一个开放的未来,这种无知让我免于愿望落空。但这期望是个幻想,你不能二者兼得:不能既知道自己是谁,又不知道自己不是谁。

结果就是我们要最后再尝试一次认知疗法。如果与我和华兹华斯一样,你怀恋童年时代那种一切皆有可能的不确定性,告诉自己:你所憧憬的无异于罹患逆行性失忆症。它会导致赋予你人生意义的结构也像失忆一样消解,它具有的吸引力像失忆一样是迷惑性的。与此同时,我们可以提出两条主要准则:一是你无法免遭错失的困扰,除非你的世界或你对这个世界的回应极度贫乏;二是选择权的价值非常有限,不值得为它抛弃你现有的生活。

以上就是我们借助哲学来安顿过去——未走过的路、未经历的生活——的首次尝试。在某种程度上,怀恋青春和懊悔错失都来自对价值的误测,或者因为我们没有想清楚,年轻时的各种愿望会引向怎样的结果。我们可以从本章介绍的哲学疗法里获得一些适用的对策。我不敢说你能从我的论证中获得多少安慰,我只能希望你有。但是,我可以真诚地告诉你,这些观念帮助我渡过了中年的难关。

—— 完——

基兰·塞蒂亚(Kieran Setiya),终身哲学教授,执教于MIT哲学系,毕业于普林斯顿大学,研究领域为行动理论、伦理学及知识论,已在MIT、牛津大学及普林斯顿大学出版社出版多种学术著作。目前正值中年。