1

蒋鸿源的书房不大,占了一面墙的书柜里装满了DVD盘和打印出来的无障碍电影讲解台本。靠窗的小书桌上放着电脑。电脑至今用的还是Windows xp系统。每天,他坐在电脑前,眼睛凑得离屏幕很近,一边看电影,一边给这些电影写画面描述。

今年,蒋鸿源快80岁了,除了精短的灰白头发和脸上的皱纹,没什么老态。他中等个儿,动作和思维都很敏捷。眼睛里没有什么神采,表情却很丰富。他只有0.02的视力,属于二级盲残。

蒋鸿源跟电影打了将近50年的交道。前面40年,他给电影做发行策划,写影评。从2006年发起无障碍电影项目起,他在自己家书房的电脑前,给不同的电影写画面解说。刚开始时,每月一部,后来变成每周一部。光标点到哪里,电脑边上的小音响就报出文件名。电脑旁还放着一盏小台灯,如果电脑的画面光线不够亮,他就把小台灯打开。每次开始写一部新的电影前,他都要请一位明眼人来,坐在边上给他讲一遍电影画面。之后他再细看一遍,写下画面解说。写完后,他拿出电子放大镜,一个字一个字地检查格式。

之后,这些文本会被送到不同的配音员手里,配音员的朗读会被录下来,和电影原来的声轨合并到一起,刻入光盘,由上海市残联无偿派发到社区。每周一次,社区里的视障人士聚到一起,“看”光盘上的电影。

蒋鸿源给这种电影起了个名字,叫“无障碍电影”。电影是种视觉和听觉的艺术,盲人欣赏视觉艺术有障碍,他要用语言把这层障碍消除。

2

1959年,蒋鸿源报考上海戏剧学院时,同学们大多以为他过不了面试关。一个高度近视,戴着副“啤酒瓶”眼睛的学生,应该是不会得到多少印象分的。但他考过了,被录入戏文系。四年后毕业,蒋鸿源分配到黄浦区⽂化局,当了一名戏剧编剧。

八十年代初,上海的电影市场从计划经济向市场经济转化。蒋鸿源到上海电影公司做起了发行策划。那是窗户刚打开的时候,外国的电影一股脑涌进来,让人眼花缭乱。电影系统内的看片会,有时一天放六部电影,大家看得头昏脑胀,还是兴奋不已。蒋鸿源一边做策划发行,一边组织研讨会,配音比赛,给影院的业务经理和业务组长们做培训,还写影评,在电视台做两套影片介绍的节目。经过他手的电影有冯小刚的《甲方乙方》,夏钢的《与往事干杯》。当时几乎没有影院愿意放映的《兰陵王》,也交给他做宣传,被他推了出来。

就在那几年,蒋鸿源的重度近视导致了他的视网膜剥离。做完手术,视力只剩下0.08。视觉障碍没有妨碍到他的工作。鼻尖贴着稿纸,他写了不少影评和策划。如果光线充足,他也能看到大概的画面。各家影院的业务经理知道蒋老师眼睛不太好,都会给他留第一排的座位。需要时,影院的业务经理或者业务组长还会坐到他边上,给他念字幕,或者讲解他看不清的画面。这些人过去大多上过他的培训课。

1983年,上海盲人协会邀请蒋鸿源加入,他不乐意。他一直没把自己当成一个“盲人”。“好好的人加入盲人协会跟那些盲人在一起,像什么?”八十年代末,盲人协会再来找他,“他们硬把我拉进去了”,他领到了一张盲人证。

盲人群体里能说会道的少,有什么交流会议,盲人协会都让蒋鸿源去参加。2006年,盲人协会决定编写一部盲人事业发展史,献礼建国60周年。这任务自然落到了蒋鸿源头上。毕竟盲人中会写作的人也少。那时蒋鸿源已经退休了,又被单位返聘。他用两年的空闲时间,采访了三百多位盲人,写了部十七万字的《上海盲人事业发展简史》。

现在,上海市登记在册的十六万盲人,要么像电影《推拿》里的一样当按摩师,要么挂靠在单位。他们离现代生活也不远,有盲人电脑和读屏软件,他们可以浏览网络世界里的大部分信息。更有甚者,为了打发时间靠读屏软件研究股票,成了炒股高手。 但盲人们的活动范围大多局限在按摩店和家里。盲人出一趟门太困难了,坐公交车麻烦,坐地铁麻烦,走路容易摔。自己出门家里人不放心,家里人也不经常有空带他们出去。更何况,既然看不见,出门的意义何在?

蒋鸿源采访的盲人们知道蒋鸿源是电影行业出身,便跟他谈起电影。盲人们说,他们想去看电影。蒋鸿源不理解,看电影很简单,买票就行了,但是盲人去看电影干什么?“像我眼睛还有一点视力,我还带个人陪着,”蒋鸿源说,“你们怎么看电影?又看不见,又看不懂。”

两年的采访做完,蒋鸿源理解了盲人想看电影的愿望。从广播里,网络新闻里,亲友的耳朵里,盲人们常听到别人讨论电影。先天性失明的盲人对电影尤其好奇,但没人给能给他们解释清楚电影是什么。他们一度以为,自己与电影没有缘分,就像跟驾驶车辆一样。直到蒋鸿源坐到他们面前——一位盲人,竟然在电影行业里工作了那么多年。

他们不停地问蒋鸿源,为什么我们盲人不能看电影,为什么我们盲人要比普通观众低一等?蒋鸿源想,“我非要让他们看一看。”

第一次试验,用的是电影《詹天佑》。蒋鸿源的公司买下版权,又办了导演见面会。他送了二十张票给盲人朋友。电影放完,盲人朋友找到他:“能不能电影一边放,你一边给我们讲解?不然我们看不懂。“蒋鸿源想起自己看电影的经历。他认为,“如果在放电影的同时,有人在旁边’呱呱呱’讲,盲人应该能看得懂。”

蒋鸿源给上海市有关单位打了份《关于制作无障碍电影光盘的项目策划书》的报告。“你怎么想得出来。”答复说道。蒋鸿源很理解这答复,刚听说盲人要看电影,他也是这反应。没有有关单位的支持,蒋鸿源的计划搁置了。

2007年,蒋鸿源彻底从单位退休,他决定把无障碍电影的想法付诸实践。

3

韩颖一直喜欢电影。

上小学和中学的时候,韩颖对未来有过不少幻想。有空时她一天看四部电影,被兴趣组的老师带着写影评,研究拍摄手法。她悄悄攒零花钱,想买一台摄像机。她甚至想过,长大了要开一家电影公司,名字叫百能,和她想起这事时手上转的笔名字一样。后来她考上师范学校的专科,毕业后到一家小学当老师。读专科学校的时候,她有机会就出去旅游,从上海到山东、东北、牡丹江,又到贵州和云南。白天旅游,晚上在绿皮火车上睡觉。像是冥冥之中有预感似的。

失明是从畏光开始的。忽然有一天,韩颖睁开眼睛,看什么都觉得刺眼。她原本就高度近视,以为是角膜发炎。之后,视线中的物体颜色慢慢变了,而且都带着一层阴影,像是有什么东西盖着它们。后来才知道,那是视网膜正在脱落。 那年,她刚开始当班主任,班里的孩子都很喜欢她,她也喜欢他们。此外,她还在准备研究生自学考试,想到上海师范大学读汉语言文学。 那是2001年,韩颖21岁。

韩颖到医院检查。医生说,你这是大病,必须开刀,开了刀也不一定保得住视力。医生告诉她,你不要再想读书了,也不可能再做老师了。韩颖被收进病房等着手术,瘫在病床上,发了一整天的呆。早上,护士来抽血,她躺在床上,听到病房电视机里播出911的新闻。

手术之后的一段时间,韩颖的视力似乎是在好转,恢复到0.2左右。原先视野里人的形象是扭曲的,像是隔了一层水,现在人的轮廓清晰了。她对医院的清洁工说,我现在能看到你的脸了。清洁工也为她高兴。

出院之后,韩颖回去上班,当不了班主任,她就教书法和绘画。教了没几年,视力又开始下降。她记得,家里的客厅有盏正方形的顶灯,四个角垂着穗子。刚开始,灯和穗子的轮廓是清晰的,到了某一天,穗子不见了,只有一块四方形的光,再后来,那块光的形状也变得模糊,变得越来越暗,一年后,完全消失了。

到了2004年,韩颖连书法和绘画都没法教了,只得辞职回家。她切断和过去所有的联系,手机号码换了好多次。学生和家长找不到她,同事找不到她,亲戚朋友她都不见。每天早上,她睁开眼睛,看看自己还能看到多少东西。想到自己有天可能会变得全盲,心里就往下一沉。没多久,她的担忧成真了。

过去的日记和照片被她全部撕掉。她不敢出门,怕别人看出来她是个盲人。她不购物,五、六年里没有买过一件新衣服。反正看不见自己穿的是什么。她每天呆在家里,从早到晚听收音机,广播里的广告和电话号码,她都背了下来。

那几年,有时韩颖想,我现在才24岁,已经是个累赘,未来的日子还那么长,该怎么办呢?她跟闺蜜说,我想做点事情。“你现在这个样子还能做什么事情?算了,你爸妈反正也养得起你,你就吃吃喝喝玩玩算了。”闺蜜说。韩颖难过得跌坐到地上。

与世隔绝的日子持续了三年。每天,韩颖给自己折一朵小花,每个月给自己折一只千纸鹤,纪念自己熬过来了。她找不到什么支撑自己活下去的理由,能熬一天算一天。

熬到2007年,她实在绝望了,决定向外界求助。她给上海市残联打电话。之前她很抵触残联,对所有带着“残”和“盲”一类的字眼都很抵触,但她也想不出有别的机构可以求助。电话接通,韩颖哭得全身发抖,她第一次对别人说:”我是个盲人。“

4

冯小刚的《非诚勿扰》是第一部被蒋鸿源无障碍化的电影。这是一部娱乐性很强的电影,画面也不复杂。但要考虑的因素太多了。解说只能插在对白之间。蒋鸿源找到一位长于朗诵的盲人吴君沁来配音。他一边写,吴君沁一遍在旁边念,反复对比,确认每段空白之间的字数。蒋鸿源要取舍,是准确地描述画面,还是画外之音?碰上写意的画面怎么办?是用代词?还是用人物的原名?出场的无名人物,要给安个什么名字,还是随意代过?演员舒淇穿着白衬衫,黑裙子和高跟鞋,坐在沙发上等人的三分钟的长镜头里,该说些什么,才能让盲人“看到”舒淇的美?

最后,他这样写:

“镜头转到了一家豪华咖啡厅,一位身穿白色短衫,黑色短裙的美丽女子坐在窗前的椅子上等人,她是熊猫航空公司的空姐,叫梁笑笑。只见秦奋慢慢地来到了这位美丽女子的身前。秦奋对眼前这位美丽的梁笑笑,从头到脚细细地打量了一番,觉得这女子真的好漂亮,心里感觉甜滋滋的。”

反复琢磨了一个月,蒋鸿源才完成了《非诚勿扰》近一万字的解说词。

吴君沁是位全盲的盲人,眼睛没有光感,看不见字。她找到另一位盲人朋友,把解说词刻成六点盲文,摸读着配音。摸读的语速不够快,她就把解说词一段段背下,背一段录一段。录音被两位熟谙视频软件的半盲人卞越伦和查树敏并入电影视频的音轨,刻入DVD。卞越伦是蒋鸿源在盲人电脑学校认识的朋友。这些工作又用了一个月。

2009年的春节,四个盲人制作的第一部无障碍电影光盘问世了。

蒋鸿源带着这部电影的光盘,到浦东图书馆和徐家汇街道社区中心播放。观众有几十人。到场的盲人反应非常激烈。蒋鸿源说,你们不要跟我说高不高兴,看懂了吗?这才是最重要的。先天性的盲人说,他们一直不懂电影是什么东西,现在知道了。“原来这就是电影,好看。”他们说。他们对舒淇的印象尤为深刻 。蒋鸿源不知道,他们想象出来的舒淇是什么样子。后来,他又做了一部梁朝伟主演的电影,在解说词中说,这是个很帅的帅哥。影片放完,他问盲人,你们觉得梁朝伟是什么样的?他们回答他,帅哥嘛,那应该就是浓眉大眼高鼻梁。

有了样本和反馈,蒋鸿源给上海市残联打了第二份报告,这一次得到了认可。他又向上海慈善基金会申请了几万元,用于制作每年12部无障碍电影。他还需要配音志愿者和录音棚。

上个世纪90年代末,蒋鸿源曾在上海举办过业余配音大赛,他把两届的30名得奖者组织成“影视业余小组”,挂到电影院里,提供看电影的方便。他找到其中一位的电话,打过去,竟然打通了。“哎呀,蒋老师啊,你还想到我啊?34年啦!”蒋鸿源说:“我不仅想到你,我还想跟你再一次合作。你们的那个沙龙还在活动吗?”对方说,还在活动,每个月一次——已经三十多年过去了,成员们每个月还聚在一起讨论电影。蒋鸿源说,那太好了,下个礼拜我找个茶馆包个房间,你把沙龙的人带过来,我要开个会,跟你们宣布一样事情。

那次茶会,蒋鸿源召集到了29人。这些人大多年过半百,有的当了副局长,有的当了大学教授。蒋鸿源拿出一份《解放日报》关于无障碍电影的报道,说,我现在在做无障碍电影的光盘,需要配音志愿者,我首先想到了你们。成员们很激动,他们轮流朗读了一段报道,蒋鸿源听着,“我一听,好几个真棒。”蒋鸿源选了五个人。但是还缺录音设备和操作合成的技术人员。茶室里的一个人说,我在学校里当多媒体工作室的主任,我有录音棚,技术我也会。蒋鸿源说,可是我没经费。对方说,没事,不要钱。

2009年,蒋鸿源的老单位上影集团提供了几十部有单独版权的老国产电影,他用一年的时间,将其中11部做成无障碍电影。11部电影,每部发行了3000张光盘,交给上海市残联和上海市图书馆,由他们分发到区县的残联、盲协和图书馆发放,给附近的盲人播放。

5

就是在2009年,韩颖在衡山电影院第一次接触到无障碍电影。她不记得那是部什么电影,因为她太激动了。她说,那部电影让她感受到的是尊严,一种没有被社会抛弃、被社会接纳的尊严。

失明之后,韩颖在家里看电影频道,只听得到对白,听得一头雾水,很痛苦。在无障碍电影的现场,每当她以为自己又要一头雾水时,就有个声音出现,为她解说。那感觉,她说,就像是关键时刻被人搀了一把。

在衡山电影院的看到的那场电影,成了韩颖重塑自尊心的开头。她正因为失明陷入自卑与痛苦的时候,发现有与她毫无关系的明眼人愿意为她服务。“别人善待你也好,平视你也好,帮助你也好,都是一种尊重。这种东西感受多了,能把你已经塌下去的内心凝聚起来。”

失明后,跟家人去超市,韩颖担心自己在里面磕磕碰碰,就在角落里等着。偏偏总有大爷大妈要拿着东西来问,小姑娘我看不清,这个你能不能帮我看一下?她只好低声说,对不起我看不见。气氛一下子尴尬起来。对方连说自己对不起,走了。

韩颖从残联领到一支盲杖,学会了定向行走,后来她又从残联领到了一只导盲犬。那是上海市的第一批导盲犬,带上街,不但有人围观,还有人一路跟着看。韩颖感觉像受刑,好像在向整条街宣布自己的视障。韩颖时常偷偷把导盲犬的衣服反过来套。穿迷彩服的训导员在旁边跟着,路人还以为导盲犬是警犬。多出了几趟门,她才习惯,“脸皮要练的,”她说,“出来了你才知道好人多,其实没有人看不起你。”

韩颖又学了盲人电脑,学会了读屏软件。她在盲人学校认识了其他的盲人朋友,“才知道世界上不是我一个人倒霉,看不见不是什么丢人的事情。”除了眼睛看不见,盲人们的生活似乎与正常人没有什么区别。有的盲人会自己做饭,厨艺不比明眼人差。韩颖认识一位全盲人,烧得一手好菜,她也弄不懂这位朋友是怎么办到的。勇敢些的盲人,敢独自带着导盲犬上街。这事韩颖至今不敢。而她的一位朋友,已经摔骨折了三回,依然一往无前。

学速录时,韩颖认识了现在的丈夫,也是位盲人。丈夫爱好烹饪,虽然两个盲人在一起的生活并不方便,下厨煎牛排,煎着煎着,牛排不见了,又好费好大功夫摸索。一起出门,导盲犬走得稍远两步,两人以为狗不见了,大声呼唤寻找。但韩颖喜欢这样的生活,比跟她的明眼人前夫在一起幸福。盲人的家长大多希望自己的孩子能同一个明眼人结婚,有个倚靠。韩颖劝他们,两个人互相理解才是最重要的。

之后,韩颖捡起了七年前的自考的课本。她考上了中文系的研究生,带导盲犬去读书,读完了研究生,又到上海开放大学读了商务英语的学位。她还考了速录师和终极口译。像是要把之几年落下的成长补回来。课程之余,韩颖还参加上海残疾人艺术团,唱歌,朗诵,小品,演讲,她都愿意尝试——还有,给无障碍电影做宣传。

2014年的10月15日,上海的无障碍电影日,电视台直播上海社区无障碍电影院线启动仪式,韩颖作为盲人观众的代表,牵着导盲犬和播音员同台朗诵。 那天,韩颖父母家里的电视机坏了,爸爸修了一阵电视机,修好了,一打开,就看到女儿和播音员同台朗诵的画面。爸爸一屁股坐到了地上,哭了。他为这个女儿忧心多年,现在似乎可以稍微放心些了。

6

2009年,11部电影放完,盲人们的需求也多了:“你老做这些老片子,这个片子是哪年哪月的了,能不能弄个新的呢?外国片有没有呢?”他们成群结队到蒋鸿源家作客,跟他提要求。那是2009年到2013年之间的盛况。

制作新电影得考虑版权问题。蒋鸿源翻翻版权法,发现文艺作品翻译成盲文无偿提供给盲人阅读不受版权限制。蒋鸿源想,无障碍电影不过是有声读物的一种新形式,这条应该可以借用。他做了《肖申克的救赎》,他最喜欢的电影之一。盲人们接着提要求,他们还想看《泰坦尼克号》《魂断蓝桥》《简爱》《追捕》和《瓦尔特保卫萨拉热窝》,还有刚上映不久的《国王的演讲》……蒋鸿源写出解说词,自己掏钱,成箱地买空白光盘,压制进去,免费送给街道、社区和图书馆。这些经典影片,过去盲人们只是有所耳闻,如今终于能看到了。

蒋洪源还想把新上映的电影无障碍化,让盲人在社区里也能看到与院线同步的新片。但他的老朋友们,过去那些同他来往甚密的电影导演和发行,也不敢冒着被盗版的风险给他片源。算了,蒋洪源说,东方不亮西方亮,中国一年有600多部电影上映,我总能凑得够12部。

盲人们也好奇明眼人怎么看他们的世界。他们拜托蒋鸿源把电视剧《推拿》无障碍化,连视频都下好了,可蒋鸿源实在忙不过来。直到电影上映,盲人们又找上门。蒋鸿源将《推拿》做好,带到社区放映,现场坐的都是些退休的盲人,有工作的盲人都没时间看,他们大多在推拿店里忙活。退休的盲人看完电影,感慨道:“按摩厅里真是太乱了,竟然还有拥抱。”

盲人们又提了新要求,他们希望到电影院去看电影,看院线片。“我们为什么不能像普通观众一样?为什么我们要比他们矮一截?他们能去电影院看,我们为什么不能?”

蒋鸿源找到了他的老朋友,国泰电影院的业务经理。解释一通无障碍电影后,蒋鸿源说,很快就是建党90周年了,明眼人都能为党的生日庆祝,我们盲人也要庆祝,你们免费给我们放一场《建党伟业》吧。电影院答应,原先的配音志愿者却怯场了。蒋鸿源临时找了位朋友。朋友认真做了功课,写了提纲。盲人的反应就像第一次在社区里看电影一样,激动不已。

第一场实验成功,2011年7月,蒋鸿源给上海市残联打报告。第二年的5月,市残联回复,从6月份开始,每个月在国泰电影院为盲人包场放一次电影,时间定在每个月的最后一个周四。

于是,每个月的上旬,蒋鸿源找片源,写解说词,交给配音志愿者。每月的最后的一个周四,盲人们从上海市的四面八方赶到市中心的国泰电影院,带着导盲犬或则盲杖,呼朋引伴,坐满放映厅的座位和过道。

2012年10月,上海市宝山区残联找到蒋鸿源:能不能到宝山区的电影院来放?宝山区的盲人也想进电影院,但离市中心路途遥远。12月,嘉定区的残联也找上门。到2014年,上海市16个区都有了自己的无障碍电影专场,加上国泰电影院,每个月,上海有17场无障碍电影放映。上海电视台和广播电台的著名主持人和播音员也加入进来,成为志愿播音员。

社区院线启动之后,无障碍电影解说词的需求上升。2015年,上海市残联招募无障碍电影解说词志愿撰稿人,韩颖报了名。

韩颖第一次写解说词,是和上海开放大学残疾人教育学院前院长于江一起写的。早些年,他们曾经一起为盲人争取考试机会。2015年3月,他们开始尝试,第一部电影选的是《可可西里》,花了三个月时间,探索字数、语速、语言、格式。韩颖是个全盲人,看不到画面。于江写好画面,她来审稿,从观众的角度提供意见。对于无障碍电影的解说来说,《可可西里》的难度不小,如果这部片子能做出来,韩颖想,别的电影也不在话下了。最难把握的,是在对画面的客观描述上加上多少主观阐释。他们希望能帮助观众理解画面,写了一段时间,决定还是只对画面客观描述。“盲人只是看不见,脑子是健康的,不能剥夺他思考的能力,再说,你怎么能保证你的判断是对的?”韩颖说。

2016年,在上海市残联的指导扶持下,韩颖在上海市⺠政局注册了公益机构,上海光影之声无障碍影视文化发展中心,专门用于推进无障碍观影工作。韩颖小时候想开电影公司的愿望,以另一种方式实现了,她成了光影之声的主任。

她要管理大大小小各种事务。光影之声每周要完成一部无障碍电影解说词的写作,她要定终稿。还要筛选和培训志愿者,以及负责解说词的录制、后期合成的协调管理。抱着热情来的志愿者很多,但能留下来的不到十分之一。累起来的时候,韩颖也很无奈,但想想几年前熬过一天算一天的日子,她又觉得有机会感受累和无奈是一种幸运。

光影之声成立之前,韩颖总觉得自己的心智还停留在二十岁出头,有好多年的时间被隔绝在社会之外。这一两年间,她的谈吐和对事物的判断,才有了一个成熟女人的样子,“达到我该到的年龄了”。

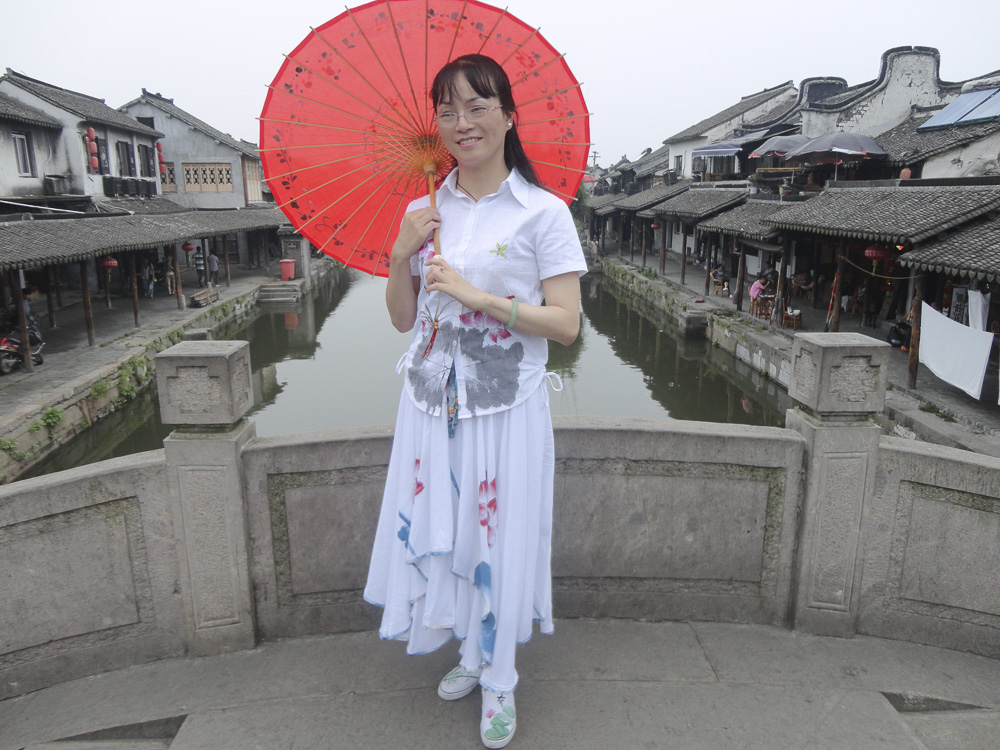

韩颖重新开始打扮自己,开始买新衣服。家里人带着,给她描述衣服大概的颜色和款式。她还请了专业的化妆师给保姆培训,出门前,麻烦保姆给她化妆。年轻时,韩颖喜欢民族风的衣服,现在还是这么打扮。她总是穿棉麻的长裙,配上中式的褂子,也时常穿旗袍,戴一副红色半框的眼镜,长长的头发扎起一半,化淡妆,抹嫣红色的眼影和腮红。坐下的时候,她的手安静地放在腿上,头却时不时地向左右微微转动。她时刻注意着周围的声音,却不紧张。导盲犬在她脚下趴着,一有动静,就抬起头用询问的眼神看她。别人跟她说话时,她会转向对方,仿佛在专心看着说话的人。

7

电影院放映无障碍电影之前,盲人们大多窝在自己家里。就算有条件出门,也不知道做什么好。现在,每个月,他们有了相互联系的由头。“无障碍电影确实是促进盲人走出家庭,进入社会的一个很重要的因素,”蒋鸿源说,“有了这个活动以后,他们现在也开始会一起去公园游玩,一起去农家乐。近5年来,上海的盲人基本上能走出家庭的都出去了。”

2013年后,盲人有了更多的活动,就不再成群结队地上蒋鸿源家。蒋鸿源清净下来,专心继续做他的无障碍电影光盘,分发到社区,让盲人在影院之外,还有电影可以看。空闲的时候,他就做自己的老本行。他正在参与一个电视剧的策划工作。

2019年4月的最后一个周四,国泰电影院无障碍专场播放《人间喜剧》。解说词由光影之声撰写。

放映从8点半开始。但在早上8点,排队领票的盲人已经排到了电影院外。他们被家里人牵着,带着盲杖或者导盲犬,从地铁站和街上一个个出现,在电影院门口排队。他们互相打招呼,交换从家里带的食物。围绕电影院扩展出一个热闹的社交圈子。队伍里除了盲人,甚至还有住在附近的老年人,他们也喜欢电影中的解说词,可以帮助他们理解电影。

售票处开始换票前,队伍已经沿着外面的人行道排了好几米。导盲犬温顺地夹杂在人群里。到了时间,他们排队拿着残疾证到售票处取票。自己走到放映厅。志愿者想帮忙,有时会被推开,盲人需要的帮助比明眼人想得要少。

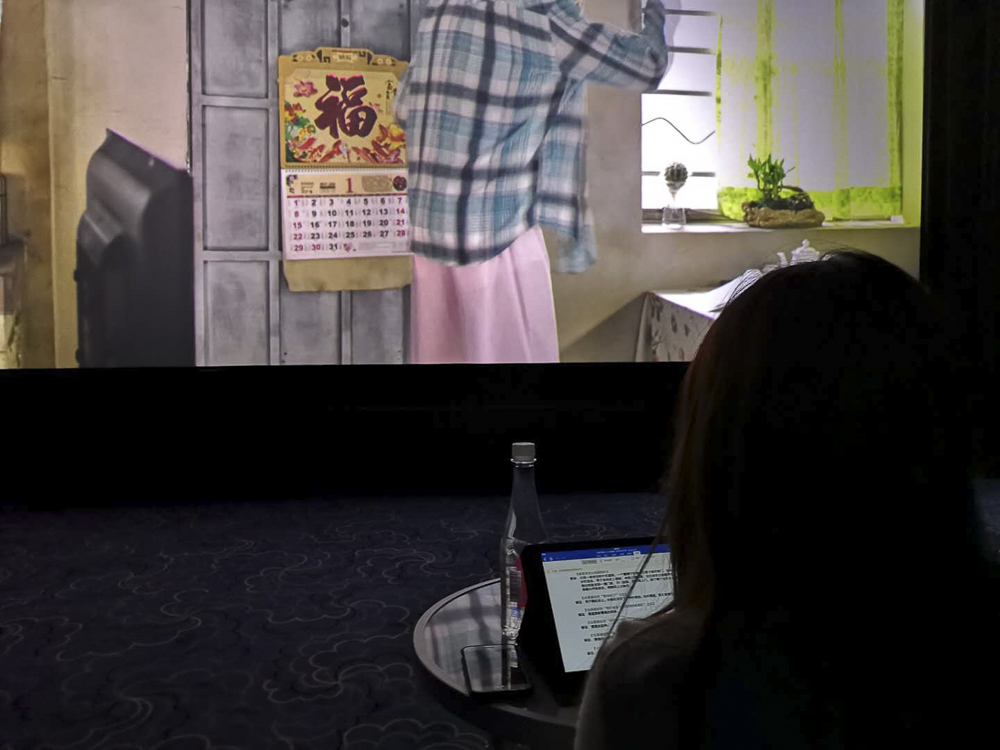

放映厅里,导盲犬安静地躺在第一排。这是个大约能容纳220人的放映厅,坐满了三分之二。前三排的座位为半盲人留出来。能听到手机读屏软件的声音。盲人们大多把读屏软件的语速调得很快,是正常人说话的两三倍。他们和这声音朝夕相处,已经习惯了。

讲解员的座位在第一排正中间。讲解员是在电影开始前到的,一位志愿者,本职工作是播音老师。影院里随着她的声音安静下来。盲人们不再用手机了。他们安静地看完整部电影。在这里,你不用担心有人忽然打电话,或者屏摄。大家都在专心听着,包袱抖出来,放映厅里哄堂大笑。解说员的声音响起,笑声又迅速安静。

我闭上眼睛,想感受盲人们“看”到的是什么样的电影。首先袭来的是不安全感,担心对剧情的理解会随着画面一起消失。但台词之间解说员的声音响起来,不安全感就消散了一半。那是一段在仓库里追赶的场景。解说员说,四个主人公一路狂奔,发现尽头是一堵墙。我听到他们慌张喘气的声音。解说员接着说,他们发现了一个通风口,用力把铁栏拆下。叮铃桄榔的声音响起,追赶的人喊:他们在那儿!解说员告诉我们,他们爬进了通风口,男主角是最后一个进去的。电影里又传来用力拉扯的声音。我正在疑惑,讲解的声音又起来:他上半身爬出墙外,下半身却卡在了通风口里,怎么也拉不出去,就这么卡在那里。影院里传出哄堂的笑声。

盲人们大多经历过每天无所事事只能抱着收音机的日子,因此,播音员对他们来说就像明星一样。 放映完,他们被亲人朋友引着,拿电影票到第一排找解说员签名合影。那天的解说员不常在公共广播里出现,还是被大家围了一会儿。

电影放完,观众们走出放映厅,有些人直接走了,有人留在电影院里聊天,看他们的样子,不只是看了场电影,更是一次久违的朋友聚会。

—— 完——

题图为无障碍电影放映前,盲人观众入场。

本文图片除特别说明,均为正午记者杨语拍摄。