“故乡在变,离开故乡的人也在变,这两种变化交织在一起,就会构成一个巨大的、让人茫然的空间,那个固定的序列,也会遭到强烈的冲击,这个时候,想躲避疼,是不可能的。‘故乡有时候像母亲推开儿子一样,会逼着你远行,让你带着疼想她。’”

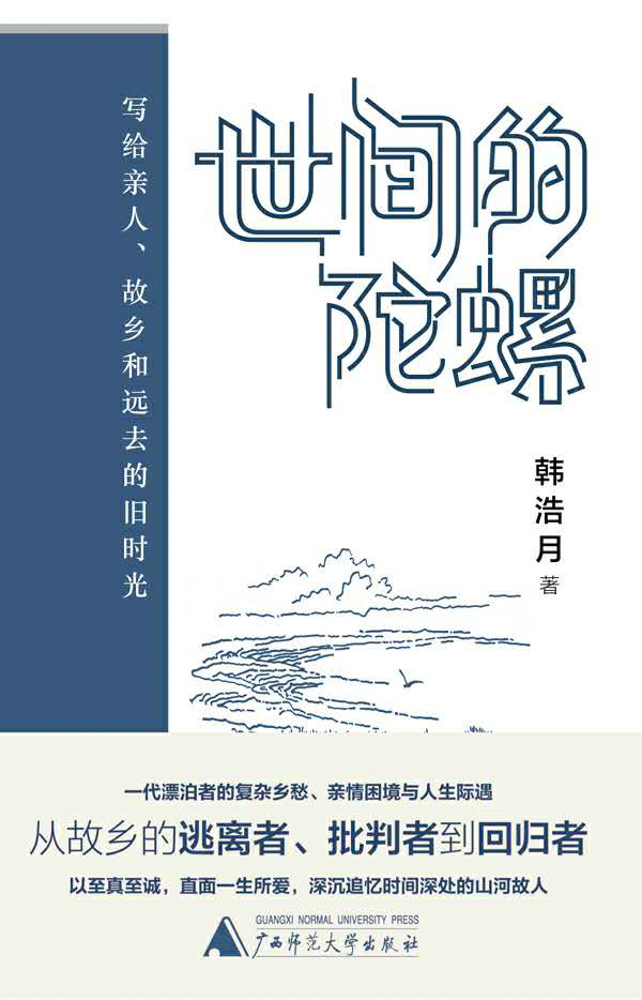

在《世间的陀螺》中,韩浩月像所有从乡村来到城市打拼的小人物,从一个家乡的出走者、背叛者,渐渐变成了一个回归者,在寻找新生活定位的同时,也在不停地寻找故乡。曾经的那些朋友、亲人和往事,成为不断追忆的山河故人。

本文节选自《世间的陀螺》第八章节。

在艰难的日子里哭出声来

文| 韩浩月

我从上海一家影院里跑出来找到网约车,冒雨赶往酒店,心中带着一点焦虑和犹疑。下车后快步进入酒店大堂,约我在这里见面的四哥已经等了一个小时。他几乎用“一把抓住”的方式握住了我的手,尽管我们已经有近三十年没见面。

神秘的四哥

自打有了微信之后,时不时地就会收到注册属地为“山东临沂”的好友申请,那个地名是我的家乡。我出生的大埠子村是临沂最南端的一个村子,步行再往南大约四五公里,就是江苏的地界。

四哥大约两年前加我为好友。此前他给我打过两三通电话,主要的内容就是介绍他是谁,他与我的童年往事。他热情地说起他与三叔喝酒的时候常常谈起我,我也很热情地响应着,内心却疑惑:“这是从哪里跑来的四哥?”

四哥也姓韩,但与我没有血缘关系。我自打成年之后,脑袋里装的东西太多,把许多童年记忆都覆盖了,忘了很多事,忘了很多人,自然也不太记得同村的四哥。但在他一把抓住我的肩膀和手的时候,一股熟悉又亲切的气息扑面而来——那是属于大埠子的味道。

通往大埠子的道路有两条:一条是沿河修建的河堰路,估计有几百年历史,坑坑洼洼,像是炸弹炸出来的,多年来只有拖拉机才能开过去;另一条是与河堰路构成三角形状的水泥路,又窄又烂,个别路段被大货车碾轧得惨不忍睹。

或是交通极度不便的原因,外界的信息很难传递进去,整个村庄仿佛是孤立于世的存在,因此大埠子在我心中是个“黑暗村庄”,多少年来一直没有变过。想起这个村庄的名字,就会想到漆黑的雨夜、雨后粪便四处流淌的“中央大道”、村外连成片的坟茔、时不时有野猫出入的巷道……

读梁鸿的《中国在梁庄》《出梁庄记》,找到了一些大埠子的影子。往日那些熟悉的人的面孔,恍恍惚惚在脑海里浮现。但大埠子是大埠子,它有一些梁庄所没有的东西。在这个无比偏远的小村庄内部,有着许多无法用文化或者传统来形容的事物,它更隐秘、幽冷,令人不敢触碰。

四哥带来了大埠子的故事,也复活了那个在我心中逐渐远去的村庄。

死亡的阴影

死亡从未在大埠子缺席。这个鼎盛时期有着两千多人的村庄,时不时会有离奇的死亡事件发生,这无不考验着村里孩子们脆弱的胆量。

比如,有一个老头天不亮背着粪筐出门捡牛粪。一坨一坨的牛粪有规律地在前面引导着老头去捡,老头很兴奋,于是加快节奏把牛粪铲到筐里,直到一脚踏进一个积粪池,像踏进了沼泽地一样,一点一点地被淹没——村民们说他遇到鬼了。

遇鬼的传说隔三差五地发生,小小的一个村子,也不知道哪儿这么多鬼。

四哥没遇到鬼,却在鬼门关走了一遭。

他比我大四五岁,上小学的时候,正是饥荒年代的尾声,家里米缸空无一物。有一天四哥放学回来,发现家里堂屋门紧锁,大人在湖里(耕地里)干农活,被饥饿折磨得百爪挠心的他,搬起半边门硬生生挤开一条缝钻了进去。

家里任何角落都找不到现成可吃的东西,但这难不倒四哥。他眼睛一亮,发现了母亲腌制的一盆咸菜疙瘩,一个个吃了下去,直到吃得整个胃几乎要被涨破。

咸菜含有亚硝酸盐,这是常识,但很少有人相信,咸菜吃多了会要人命。四哥那时年纪小,大半盆咸菜下肚,亚硝酸盐开始霸占他的五脏六腑,直到天黑大人们回家,才发现四哥昏倒在地上,人事不省。

据四哥描述,昏迷期间,他仅剩下微弱的呼吸,心脏的跳动也几近消失。村里的赤脚医生,把能用的办法都用了,没有任何效果。等待着四哥的命运,是被抛弃。

上世纪七八十年代的农村,经常有这样的例子,得了疾病,中了毒,根本来不及送到三四十公里外的县城。哪怕能送去,也付不起医疗费。更多的时候,是听天由命。

四哥的父亲在赤脚医生放弃后,又找来邻村一个名叫张道中的中医。此人远近闻名,尤其擅长针灸。四哥的身上被密密地扎了一层银针。一周过去了,没有反应,十天过去了,还是没有苏醒的迹象。那位有名的中医也没有办法,不再上门。

四哥的父亲不忍心儿子就这么断了气,在没有一个人支持他继续救治的情况下,他每天用棉絮蘸水给四哥擦洗身体。他认为,这样可以让那些“咸菜”慢慢流失掉。甚至病急乱投医,空闲的时间,他就跪在床边祷告……第十五天,四哥有了一次明显的心脏跳动;第十六天,四哥活了过来。

四哥说,父亲给了他两次生命。因为这件事,他成了父亲最疼爱的孩子。不过,这段特别的父子情感,也在日后埋下了巨大的痛苦。

在艰难的日子里哭出声来

也许是因为咸菜中毒事件,四哥的智力受到了一定程度的影响,在青少年时代,脑瓜一直不太好用。但从鬼门关夺回一条命的四哥,也就此知道了命运的沉重,开始学着强力扭转自己的人生。那个时代,改变命运的最好方式就是考上大学;但对于一个家贫如洗的孩子而言,大学是一个多么遥远的地方。

和许多农村孩子一样,四哥的大学是用自己辛苦的血汗、牛马一样的付出,甚至一次次苦苦的哀求换来的。他第一年就上榜了,分数足够读当地唯一的大学,却因为交不起学费,白白浪费了那纸录取通知书。四哥开始了打工生涯,流浪到河南焦作,他想攒一些学费复读,准备第二次高考。

1992年夏天,四哥的弟弟和两名同学一共三人,决定从临沂扒火车去看望在河南焦作打工的四哥。车过兖州的时候,被联防队员抓了起来。那时正值打击“盲流”的巅峰期。

弟弟三人被抓后,没有立刻被送往收容站。联防队员命令他们脱掉上衣在院子里罚站,如果能坚持四个小时,就放他们走。弟弟问,能不能换一种办法。联防队员取来一桶五公升装的水,说如果他们中的一个人,能一口气把这桶水喝下去,就可以走。

弟弟选择自己来尝试这个新惩罚。喝水之前,他哭着哀求,喝水的时候,千万不要打他的肚子,那么多水喝下去,一拳下去肚皮很有可能爆炸。联防队员默许了。弟弟艰难地喝完了那桶水,这场惩罚也就此过去了。

到达焦作后弟弟与四哥碰面,讲述了这件事,几个人抱头大哭。

四哥和弟弟几人决定回乡,又一起扒火车踏上回程,巧的是,在兖州再次被抓住了。联防队员还认得弟弟,任凭四哥怎么说自己是准备考大学的学生,怎么哭诉农家子弟出门多么不容易,仍然换不来联防队员的同情心。最终在暴晒和喝水这两种惩罚之间,四哥挺身而出,喝完了那桶水,忍着胃部的剧痛上路。

回到大埠子见到亲人,叙说这一来一回的遭遇,所有人又一次抱在一起大哭。

成为老板的四哥

我在上海见到的四哥,已经是一位老板。他在重庆开了一家公司,已有数年,专事汽车配件经营,身家不菲。

这次四哥是来上海谈业务,偶然知道我也在上海,就改了行程,要见我,和我讲他的故事。“我愿意跟你讲这些事情,跟别人我不愿讲。”四哥说。

成为老板的四哥讲了一些行业黑幕,以及他如何从一无所有杀将出来的代价,陪人打牌,陪人喝酒,陪人唱KTV……

不到五十岁的四哥说,他最大的愿望,就是再挣一点钱,带嫂子环游世界。他说嫂子年轻时是个文学女青年,最大的愿望就是“世界那么大,她想去看看”。

嫂子比四哥年轻差不多十岁。恋爱的时候,四哥擅自改了自己的年龄,少说了七八岁,等嫂子发现时为时已晚。但四哥说,能骗一时骗不了一世,如果嫂子想离婚,他愿意净身出户,把所有资产都留给她。嫂子拒绝了他的建议,理由是,他小时候吃咸菜中过毒,脑瓜有毛病,她担心她走了之后,四哥承受不住。不知道这算不算甜言蜜语。

成为老板的四哥,身材高大,声音洪亮,走在街上和别的老板没太大差别,但少有人知道他这代农村孩子经历的苦难。

悲剧不会轻易从一个人身上撤退

乡村是一个温暖的鸟巢,炊烟是乡村最日常的浪漫,漫漫回家路是游子最向往的旅程……这些不过是对乡村一厢情愿的美化与想象。对许多人来说,乡村是一枚烧红了的烙铁,在一具具鲜活的生命上,盖下深深的烙印。无论过了多久,这个烙印依然会隐隐作痛,哪怕后来进入城市,拥有了所谓的风光生活,这些人身上的悲剧烙印,也不会轻易撤退、轻易愈合。

四哥一生最大的悲痛,不是吃咸菜差点被毒死,不是考大学交不起学费,也不是在烈阳下喝掉五公升水,而是父亲的去世。

在四哥的母亲去世之后,父亲的生活一下子就空了。他独自生活在村子边缘的一个小院里,陪伴他的是一只画眉鸟和一条狗。两年前,画眉飞走了,只剩下狗。

父亲去世那天,大埠子村下了一场可以覆盖一切的大雪。有人发现他居住的小院着了火,人们去救时,已经无法靠近。等到火熄灭了,人们发现四哥的父亲倒在煤球炉上,只剩一副骨架,还保持着坐姿。

在前一天,父亲去大哥家要钱,没要多,要一百,这是每个儿子应付的抚养费。大嫂没给这笔钱,说家里太穷,拿不出来。

父亲转身去了二哥家。二嫂没说不给,而是说,就算贷款也得给这一百块钱,可是总得把款先贷出来吧?

父亲走了,没有再去三哥家。据村里人分析,父亲回屋后开始喝闷酒,喝多了不慎倒在煤球炉上。也有人说,父亲是故意倒在煤球炉上,因为母亲曾说过,希望去世后能不火化,保留一个全尸葬在一起。父亲觉得,这样就可以不用去火葬场了,既保留了全尸,又为儿子们省一笔火化费。

父亲只是不想活了

父亲根本不缺钱,四哥每月都会从重庆汇来足够多的生活费,逢年过节也都会寄钱、寄东西。但父亲觉得,自己有五个儿子,不能只让老四拿钱。被两个儿媳妇拒绝支付生活费之后,父亲的心凉了。他也终于给自己的不想活找到了一个合适的借口,自行决定消失于这个世界。

在父亲于大埠子村去世当夜,四哥在重庆的家里体如筛糠,汗出如浆,如洗澡一般。他以为自己感冒了,便躲进被窝里,以为睡一觉就会好。后来才意识到,父亲曾把自己佩戴了几十年的一块玉送给他,那块还浸着父亲体温的玉,让父子之间有了一种超越空间的联系。父亲用这样的方式,对他最疼爱的孩子宣布了自己将告别这个世界的消息。

第二天,四哥在开会时接到了来自老家的电话。放下电话,他坚持开完了整个会,但一个字也没听进去。

他没有在第一时间回大埠子,而是处理完了公司的大小事务,在第三天才往家赶。他没及时回,是因为他恐惧。回,是因为自己知道终究无法逃避要面对的一切。但是,他也因此成为家族的罪人。

一个从小承受了太多苦难的孩子在成年后是不会哭的,因为眼泪已枯竭。

四哥有深深的、说不出来的恨与懊悔。但也相信,万事有命,命运不可阻挡。

四哥说了两件事,让我觉得震撼,甚至以为是假的、根本不可能发生的事。

第一件,是那只飞走两年的画眉鸟,在父亲去世的当天飞了回来。有人要赶它走,四哥说,别赶它,它是给父亲守灵的。果然,画眉在父亲棺前盘旋了三个晚上,到父亲出殡那天,飞走了。

第二件,是父亲养的那条狗,在出殡那天,只要看到戴孝的人就摇尾作揖,看见没戴孝的人就狂吠不已。以后每当四哥回乡给父亲上坟时,小狗见到四哥,第一个动作就是作揖。怕我不信,四哥翻出手机里的一张照片,那只看上去很平常的土狗,真的立起后腿,用两只前腿给四哥作揖。

我相信,哪怕二十一世纪的第二个十年都快结束了,在大埠子这个遥远的村庄内部,仍然有一些不可解释的事物在运行。

四哥说,到了父亲出殡那天,大埠子又下起了大雪。大雪又一次把整个村庄覆盖,仿佛一切纯洁如初。

四哥花了一个晚上和一个上午的时间,给我讲完了这些,他如释重负。告别之后,他消失在上海街头,留下一个让我惆怅许久的背影。我想起刘震云在《一句顶一万句》里写到的人物,他们不远百里、千里,去寻找那些被他们视为知己的人,不为别的,只为说上几句话。

四哥对我讲完了他的故事,而我把它写了出来,我们都得到了内心的平静。

—— 完——

韩浩月,1970年代出生,山东郯城人。知名时评人,专栏作家,影评人。在《新京报》《南方都市报》《中国青年报》《财新周刊》等媒体发表大量评论、随笔。出版有影评集《一个人的电影院》、随笔《午睡主义者》《一个人的森林》等。曾担任第一、二届优质华语电影大奖、上海国际电影节电影频道传媒大奖、金扫帚奖、华鼎奖等影视奖项评委。

题图为梵高作品《在巴黎郊区扛着铲子的男人》,由出版社提供。

本文首刊于《财新周刊》。