那是在1939年发生的悲剧。哪怕已经过去了许多年,乡民们仍然记得那个残酷的画面:父亲在河滩上对女儿当众执行死刑。“即使是在现在,思想还不甚开通的乡人看来,那做父亲的心,也未免过于狠毒了。”

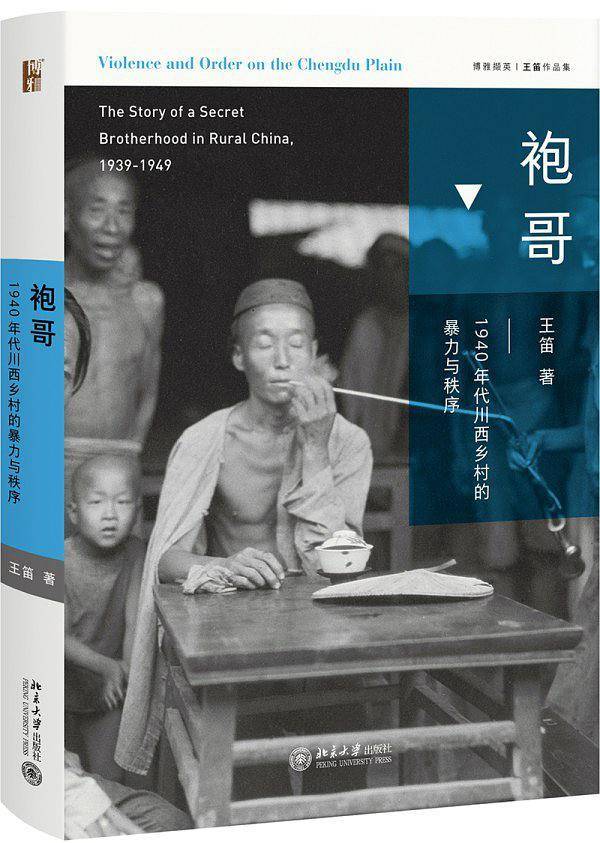

故事发生在成都附近的“望镇”,一个不起眼却又十分典型的川西平原小乡场。那里住着一户雷姓人家。男主人叫雷明远,虽然只是一个佃户,但他另一个身份是当地袍哥的副首领,或者叫“副舵把子”,并非等闲之辈。这时,他的女儿淑清已经出落成少女了。在念完私塾以后,没机会接受更高的教育,就一直在家做女红。做女红是对传统中国妇女最基本的要求,哪怕已经快到1940年代了,父亲仍觉得,读书对她来说并不重要。

那年,家里请来了一个年轻裁缝做衣服,两人在一个屋檐下朝夕相对,裁缝边干活,边和淑清闲聊。时间一久,关系越来越密切。我们今天无从得知他们的关系究竟发展到什么地步,反正流言开始在“望镇”传播,“有人甚至还在传说着他们曾干过不名誉的事”。流言传到雷明远耳中,他暴跳如雷,发誓要将这对恋人活捉严惩。雷的妻子——我们不知道她的本名,就按照资料记载的说法,叫她雷大娘——知道事情不妙,偷偷将淑清放走。其实淑清并不是雷大娘的亲生女儿,而是雷明远的原配黄氏所生。黄氏不住在“望镇”,而是在相距不远的另一个叫“全店”的小乡场,侍奉雷明远的父亲。

这对年轻人逃到成都,躲在小裁缝父母家中。雷明远带着他的袍哥小兄弟们,气势汹汹地赶到城里,闯进小裁缝父母家,强行将二人押解回乡。他们被绑回“望镇”,并被枪逼着走向河边。雷明远铁青着脸,虽然恐惧让女儿的脸变为青白色,那个年轻裁缝也直哆嗦,但是他们“依然倔强的沉默,未替自己作丝毫的辩护”。可能他们了解雷明远的脾气,知道无论怎么辩解和求情,也不能挽救自己;也可能他们完全被恐惧笼罩,已经无力申辩。

乡民也都看到了这个“形(行)将押赴杀场的行列”,父亲要杀死亲生女儿,很多人不敢出来看“这一幅悲痛的场面”。有人在家中偷偷地哭泣,默默地祈祷;也有胆子大的好心人赶来,试图拦阻这杀气腾腾的父亲。然而他却怒吼道:“妈的,那(哪)个要劝老子就连他也一齐开刀,我的手枪是不认人的啊!”就这样,人们无能为力,只能干着急。尽管很多人对他这个非理智的行为气愤不已,但也不敢再言语。他们唯有静静地在河边看着一场杀戮开始,“因为大爷凶狠的脾气是街坊们常常亲身领受到的”。

人们远远地目送着那一队人,一男一女被绳子绑着一步步迈向河边,步履沉重,死神就在眼前。逼着他们走向死亡的,就是紧跟其后,提着枪的父亲。雷大娘也跟在后面,一边拿着蜡烛和纸钱,一边哭泣着。性情泼辣的雷大娘,此时似乎也束手无策,眼睁睁看着继女就要被自己的丈夫、被女儿的亲爹处死。雷大娘停止了反抗,在暴虐的丈夫面前,失掉了抗争的勇气,承认继女的死已是无可挽回。此时雷明远的小兄弟们跟在雷大娘后面,时刻准备听从大爷的命令。

临刑之前,父亲告诉女儿:“大女,没事就不要回来啊!”“是。”女儿回答。

父亲又说:“不要回来把屋头弄得乒乒乓乓的呵!”“是。”“你要报仇就去找那个害你的,不要找我!”“是呵。”年轻的女儿依然埋着头硬声回答。

看来这残忍的父亲还是怕女儿的魂灵回来找他算账。过去人们总是相信,一个人的灵魂可与躯体分离,死人的魂灵会回到原来的家,躯体死亡、毁灭了,灵魂还存在,生者和死者的交流可以通过魂游来实现。杀人不眨眼的雷明远还是害怕女儿的鬼魂回来骚扰他。但是这种迷信,并不能改变他要杀死女儿的决心。

显然,女儿在这个时刻已经不抱生存的希望。她了解自己的父亲,知道他不会因为骨肉之情而改变主意。维护面子、名声与权威,比女儿的生命更重要。此时,她没有祈求,等候着最后那一刻的来临。也可能现在的她,也想一死了之。因为她知道,如果不死,余下的生活又将怎么过?怎么每天面对这个暴虐的父亲?怎么面对乡民们异样的眼神?怎么面对那些风言风语?如果她真的爱那个年轻人,他死了,她活着还有什么意义?她何尝没有想过,死也可能就是一种解脱呢?俗话说,“哀莫大于心死”。现在,沉默,可能就是她所能做的无言的反抗。这样的私刑,她也并不是闻所未闻,在宗法制度严格的 传统中国,类似的悲剧在乡村社会中不是反反复复地上演吗?

众目睽睽之下,“砰”的一声,枪响了,小裁缝首先被击中,倒在浪花里,鲜血在水里扩散开来。紧接着第二声枪响,女子应声倒下,也一头栽在了河里。有好心的街坊邻居着急地呼叫:“能救起人来的,我愿意给钱,我愿意给钱!”央求雷明远的小兄弟们做做好事,赶快将这对年轻人救上来。

然而,随即发生的事情让人们目瞪口呆:两个袍哥弟兄一跃跳入 奔腾的河水中,“反而把女孩的头更死命的往水底压着”。女孩挣扎着, 不一会儿便没有了动静,他们松开手,尸体很快随着波浪漂走,消失得无影无踪。河滩上的死刑就这样执行完毕。女儿的死,似乎仍然不能消除他心中的怒气,雷明远第一个愤愤地离开,留下悲伤的雷大娘痛哭流涕地为不幸的继女烧纸钱。村民们也怀着沉痛的心情陆续回家了。河滩恢复了原来的平静,只有河水哗哗地流着,带着浪花滚滚而去,一切就像从来没有发生过一样。

在几里外的老家,淑清的亲生母亲、雷明远的原配黄氏听到噩耗,悲痛欲绝,她绝对没有想到,女儿会被她的父亲亲手杀死,她的心被撕裂,淌着血。但是,就是在这种情况下,她也无法公开地表达自己的伤心和悲愤,还必须维护所谓“家庭体面”和“丈夫威望”,她甚至不敢放声大哭,只能偷偷抽泣,把“无限的痛苦及无穷的辛酸都埋葬在自己的内心”。她甚至不敢袒护自己的女儿,不敢为女儿洗刷冤屈,只有默默承受着深深的痛苦。小裁缝的父母屈从于雷明远的威风,也不敢为儿子抗争申冤,只能将他的尸体从河里打捞出来,痛不欲生地把他掩埋。在当时的情况下,可能小裁缝的父母也自觉理亏,他们不清楚儿子到底做了什么,但是流言蜚语已经让他们失去了辩解的勇气。他们可能以为儿子确实做了错事,所以竟然不敢去质问杀死儿子的凶手,或者是把他告上官府。

* * *

令人惊奇的是,这不是隐蔽的谋杀,而是公开的行刑,但雷明远却没有在法律上遇到任何麻烦。唯一的解释就是,当时实施私刑在某种程度上是被认可的。袍哥中的人也并“没有感觉到这事的过份严重,他们觉得这种处置是不容非议的”。也没有听说有任何乡民把这桩杀人案上报官府,他们中居然没有人想到雷明远是犯了杀人罪。

其实,在民国的法律中,对杀人包括杀死亲人该怎样惩罚有着明确的规定。1935年颁布的刑法第22章“杀人罪”条下,有这样的条文:

第二百七十一条 杀人者,处死刑、无期徒刑或十年以上有期徒刑。前项之未遂犯罚之。预备犯第一项之罪者,处二年以下有期徒刑。

第二百七十二条 杀直系血亲尊亲属者,处死刑或无期徒刑。前项之未遂犯罚之。 预备犯第一项之罪者,处三年以下有期徒刑。

从中华民国刑法看,雷明远杀死女儿的行为,根据第271和272条,都是死罪或无期徒刑。但是在1939年的成都郊区“望镇”,却什么事情都没有发生,他甚至并没有因此吃官司。人们默认家族和袍哥的首领有生杀大权。这个例子告诉我们1930和1940年代中国的社会现实:在乡村,哪怕是靠近省城的郊区,一个社团的首领、一个父亲,可以任意判决和执行死刑。中国在20世纪初就开始介绍西方现代法律,并且逐步建立了现代地方司法系统。但是这个例子却告诉我们,在地方社会,现代司法观念还远远没有深入人心,法律也没有得到认真实施,有着巨大的法律空白。

人们没有料到,这场公开的杀戮,还留下了另外的“后遗症”。当地小学校长的妻子李姆姆始终不能从这桩惨案中解脱出来。她有着善良的心,为淑清的死深深地悲哀,对雷明远处理尸体的方法——在捞出的地方草草掩埋——也难以释怀。从此李姆姆的头脑再也得不到安宁,总是怪罪自己没能救下这孩子。她的精神渐渐不正常了,常常呆呆地坐着,或冥思苦想,或哭泣,或神经质地自言自语。一个天气暖和的早上,她来到附近的一座庙替死者烧香,回来后自称在镜中看见了淑清的影子。以后的日子,她更显疯狂。丈夫李校长则嗜牌如命,对她不闻不问,加上家境贫困,女儿得了肺痨。这一切使她最后崩溃。在淑清死后六个月,她投河自尽。

虽然李姆姆的死再次勾起半年前雷明远杀女的悲剧记忆,但人们最多议论几天而已,一切还是归于风平浪静。中国的事情最令人悲哀之处在于,就算有天大的事情发生,时间总是很快把一切抹平,人们只要看不到表面的创伤,便自欺欺人地相信一切如常,天下太平。

* * *

这一切可以说是那时中国农村社会的一个缩影。偌大的中国,类似的悲剧时时刻刻都在上演,不是这里,就在那方;不在乡村,就在城市。虽然帝国早已不复存在,现代化运动也推进了半个多世纪,从新文化运动(1910—1920年代)、乡村建设运动(1920—1930年代)到新生活运动(1930—1940年代),中国的乡村似乎发生了剧变,但有时候,又让人感觉似乎什么都没有改变。也就是说,社会还带着旧日的惯性,川西平原的乡村中,人们在相当程度上还生活在过去。我们应该知道,这一切并不是发生在穷乡僻壤,而是省城的郊区,被地方精英称之为“开风气之先”的地区。在相对“开化”的地方尚会发生如此惨剧,那么在穷乡僻壤,情况是多么难以想象!

1943年,作家秦牧便写过一篇题为《私刑·人市·血的赏玩》的文章,抨击私刑的普遍存在,指出“中国民间的私刑真多”。他举例说,有的地方在捉到通奸的男女后,把两人绑在一起,装入竹笼,和石头一起沉到河底。这种惩罚和雷明远的枪杀,并没有什么实质的区别。在某些偏僻地方,甚至还有吃仇敌心肝之风俗。秦牧幼年时,曾亲眼看见乡民杀了强盗,把他的心肝炒熟下酒。他还讲了其他一些例子,有的地方捉到深夜在菜园偷菜的人,便割断其脚筋,使之终身残废。其实偷菜的多是饿极了的穷人,但是遭窃的也是穷人,承受不了损失,不得不下狠手。在北方的妓院,惩罚犯事的女孩时,用所谓“雨打梨花”的刑罚,即把猫放进稚妓的裤裆里,束住裤管,然后鞭打, 让猫儿抓破稚妓的周身皮肉。秦牧质问道:“奇怪的是这些惨事,连某些善良的乡下人眼里也视为当然。”把活人沉江、割断贼的脚筋这样惨无人道的暴行,“几乎很少村落有人挺身反对”,人们对“这种毫无法治精神的野蛮作风”,竟然如此认可。他对那些“滥施私刑的恶人”非常反感,指出以为“适当的私刑”合理的人是愚昧的,法律对私刑不加干涉是荒谬的。

人们之所以对私刑无能为力,是因为中国传统的家法和帮规仍然可以在地方社会中畅通无阻。吕思勉便指出,中国近代社会经常说“社会制裁,而非法律制裁”。这里有许多原因,如政治不稳定,政府软弱无力,无法执行法律;中国疆域广大,各地方风俗差异甚多,实行统一的法律有困难,因此造成“法律之为用微,而习惯之为用广”,习惯法非常流行;还有“社会上的恶势力”的存在,他们热衷于实行“家法处置”,等等。作为秘密社会组织的袍哥,家法帮规的处置更是家常便饭。

中国家族在维持社会秩序上,经常扮演法律的角色,甚至取代法律。家族也在社会治安中起着重要作用,因此政府在一般的情况下,并不干涉家族行使家法,这样就造成了私刑的普遍化。这种家法和国法共存的现象,也是受中国特殊的政治结构的影响。从先秦开始,就有着乡里制度,隋唐以后,推行保甲制,在长期的历史过程中,这种制度有种种变化,在清代达于完备,并一直到民国时期都仍然存在。保甲制度在相当程度上依赖地方精英,建立了一种有相当自治性的地方体制。在这个体制中,精英,特别是乡绅,享有相当的特权。 而这些乡绅,有宗族作为后盾,掌握一定的族权,因此有权威执行家法。一个宗族总是有族产、祠堂、族规、族学、族训等,这些东西既可以凝聚族人,也可以规范他们。

其实,家法是有国法做支撑的,两者相互依赖,都支持父权专制。一个国,皇帝就是家长;一个族,族长就是家长;一个家,父亲就是家长。这些人对他们属下的成员,有着惩罚之权,甚至生杀大权。从雷明远杀女的例子看,这其实就是家法和帮规的实施,但看不到宗族的影子。这和川西平原宗族不发达有关,清初移民入川,整个宗族的迁徙是比较困难的,因此造成宗族控制的削弱。

* * *

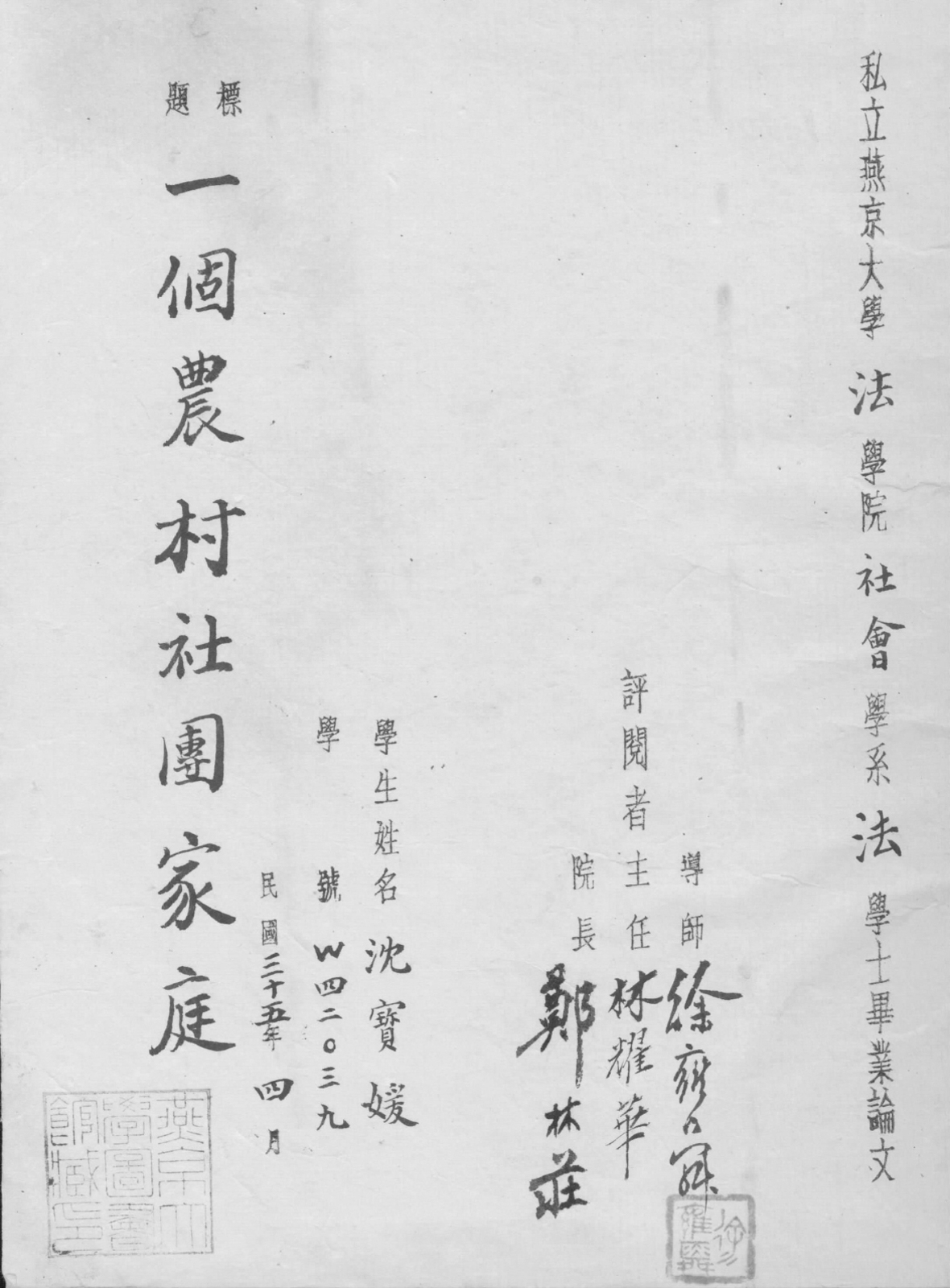

雷明远杀女的悲剧发生6年以后,才被进入这个袍哥家庭的燕京大学社会学系一位21岁的女大学生沈宝媛记录下来。她来到成都西北郊区的“望镇”,和雷家建立了相互信任的关系,记录了所了解的这个家庭的点点滴滴,并于次年4月完成一篇2万多字的社会调查《一个农村社团家庭》,作为她的毕业论文。 这篇调查报告共46页,外加2页的摘要。论文用燕京大学专用稿纸,每页576字,中缝都有“燕京大学毕业论文”的字样,从中缝折叠,其实一页就有点像古书装订的甲乙两页。正文共43页,共约2.4万 字。最后3页是附录,1000多字,包括六个方面的内容:一,“袍哥” 与“海底”之缘起;二,“袍哥”之定义与别名;三,袍哥令集举例;四,“袍哥”对内禁条“十条三要”须为“袍哥”所遵守者;五,“袍哥”隐语举例;六,“袍哥”书籍举例。最珍贵者,是她对这个袍哥家庭的描述和日常生活细节、经济状况、所面临矛盾的记录,以及这个袍哥及其家庭富有传奇性的故事。附录部分的资料目前虽不难找到,但仍然有相当的价值,因为袍哥并不是有着统一领导的组织机构,而是分散的、各自为政的秘密社团,虽然他们都把《海底》作为组织的“圣经”,但内部的规章、仪式和语言千差万别。从这个附录中我们可以看到与“望镇”袍哥直接相关的内部文献。如果不是她,我们将永远不会知道这个悲惨的故事,就像中国历史上千千万万被遗忘的悲剧一样。

沈宝媛无比悲愤地写道,河水“冲走了这一对人世间的怨男怨女,这一对旧礼教所淹埋的可怜虫!”这个“旧礼教”,就是传统的伦理和宗法。现代汉语中,用“可怜虫”这个词带有蔑视的意思。但我理解,沈称这个悲剧的主角是“一对旧礼教所淹埋的可怜虫”,是因她作为事件的记录者,看到在旧礼教的束缚下,这对情侣就像蝼蚁一样地被随意杀死了。淑清“就是当时乡村的一种保守的社会制度,一种闭塞的习俗,一种流言暗示之控制下的牺牲品”。令人悲哀的是,有势力的父亲不但不是她的保护伞,而恰恰是置她于死地的人。父亲是当地袍哥的首领,是“威望阶级”,但袍哥“对于女人的贞操又看得那么严肃”,所以,“在不问青红皂白的情形之下,她遂被杀死了”。而且永远都没有人能为她主持正义。

雷明远杀女,似乎是要巩固他在地方的声誉,不惜把女儿作为祭品。但实际上是事与愿违,从乡下迷信的观点来看,女儿的死,应该是给他带来了霉运。后来雷家的衰败,旁人或许会说,这就是雷明远的报应。重提这个悲剧,把它揭露给今天的读者,已经是这个故事发生的70多年以后了。

—— 完——

全部图片由北京大学出版社提供。

王笛,1956年生,现任澳门大学杰出教授,历史系主任,英文学术季刊《中国历史前沿》共同主编。曾任美国得克萨斯A&M大学历史系教授。主要关注中国社会史、城市史、新文化史、日常生活史和微观史的研究,成果丰硕,相关著作将在“博雅撷英·王笛作品集”中陆续推出。