文丨米卡尔·吉尔摩

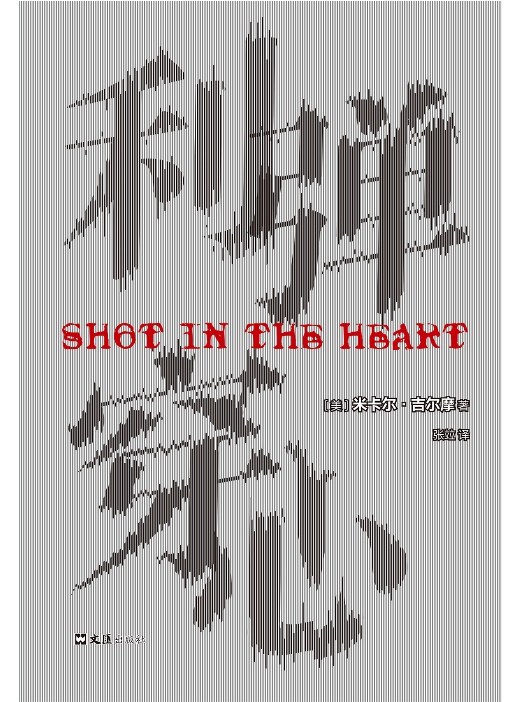

编者按:1976年,美国犹他州发生了一起震惊全国的大案:加里·吉尔摩在假释期间无故杀死两人,遭逮捕后被判处死刑。但他却拒绝上诉,坚持要求对自己执行死刑,此事引发舆论大震动。1977年1月,加里被处决。多年后,加里的弟弟米卡尔·吉尔摩出版了《利弹穿心》,从自己的视角讲述整个吉尔摩家族的悲剧。哥哥是令美国重启死刑的杀人犯 ,弟弟是《滚石》杂志的高级编辑,一对亲兄弟,一边是毁灭,一边是救赎。《纽约时报》书评称,《利弹穿心》读起来像是陀思妥耶夫斯基的《卡拉马佐夫兄弟》和约翰尼·卡什民谣的结合体。

“要学会强硬,学会承受,学会麻木。不要怕疼,不要发火,什么都别表现出来。”从管教所出来的哥哥加里曾对弟弟米卡尔说。加里在麦克拉伦少年管教所经历了什么?以下摘自近日出版的《利弹穿心》中文版,内容有删节。

1

1955年上半年,我哥哥加里一直试图在生活中体验尽可能多的事情。现在回看,让人感觉有一丝悲凉的意味。那是他少年时期自由自在的最后几个月。从接下来的20年来看,那也是他最后几个月的自由生活。

二月,经过父母同意,加里辍了学,和一个朋友搭便车去了得克萨斯。加里在富兰克林高中的头几个月是彻头彻尾的灾难,母亲认为加里若是离开,将鲁莽的脾性消耗殆尽,也许很快就会安定下来。那时,父亲则纯粹认为让加里离开一段时间是个好主意。

旅途虽短,却成了后来加里很喜欢讲述的一段青少年时期的传奇故事。他主要是想去看看麦卡米,他出生的那座石油工人的小镇。他后来说,他和朋友在路上搭了一个男人的车,那个人想和他们发展性关系。加里说他揍了那个人一顿,把他扔到路边,然后开着那个人的车去了敖德萨。好几天里,加里和朋友都在旅馆打扑克,赚到钱就买酒喝、嫖女人。后来,男孩们开始想家,便搭便车或扒火车返回了波特兰。

回家后,加里和几个朋友开始形成一个偷汽车的小集团。他们偷来车子,给它重新上漆,开个几天便弃之不顾,然后再偷一辆。一次他们闹着玩,一连十晚偷同一辆车,总是在拂晓前把车再开回人家的车道上。五月初,他们栽在了这项危险的嗜好上,被送上了法庭。父亲坚信这是个巨大的误会,加里在整起事件中只是个不知情的小角色。法官仁慈为怀,释放了加里,仅给予警告。

两周后,加里因另一起窃车案又上了法庭,他偷了辆1948年的雪佛兰。这次,父亲还是坚称加里无罪,但法官不再宽容。法庭下令将加里无限期送入俄勒冈伍德本的麦克拉伦少年管教学校,并判父亲每月为加里向该机构支付35美元住宿费。父亲勃然大怒,变着花样骂了法官一通,法官就把父亲轰出了法庭。

2

宣判后,加里和另一个男孩被铐在一起,带到州警的警车后座上,驶往向南四十英里远的伍德本。那时候,麦克拉伦管教所离高速主干道并不远。它占地颇广,有成片的绿草坪和胡桃树,门前围了一圈八英尺高的石墙。警车驶入学校的入口,经过行政大楼与各色宿舍小屋,来到后面的接待室。就在那里,加里和另一个男孩被转交给一个壮实的光头男人,我称之为布鲁先生。

布鲁身边站着一条大块头的德国牧羊犬,那条狗一见有人来就上蹿下跳,把爪子搭在加里的胸上,冲他龇牙咧嘴。加里想抬起戴了手铐的双手挡住那条狗,但布鲁先生提出了严厉的警告。“你们不准碰狗,就算自卫也不行。”布鲁先生说,“事实上,你们要是敢乱动,或者做出任何威胁性的举动,这条狗就会把你们撕成碎片。”狗将男孩们挨个嗅了一遍,回到主人身边坐下来。“布鲁先生用的就是他那套荒唐理论。”多年以后,麦克拉伦管教所的一个犯人告诉我,“他坚信如果我们能和狗搞好关系,我们也会和其他人搞好关系。这个想法也许没错,但我觉得如果那条狗个头更小,没有那么强的攻击性,效果反而更好,也不会让人觉得它总想瞅准机会狠命地咬你一口。”

加里和其他男孩之后就被赶入了隔壁房间,一同进去的还有其他员工。监事们要求男孩们脱光衣服,仔细用手指爬梳他们的头发,检查有没有跳蚤。“好,”布鲁先生说,“现在弯下腰,把手伸到背后,掰开屁股。”布鲁手上拿了根直尺,在男孩们背后走来走去。他用直尺轻拍男孩们的阴囊,然后再抬起尺子,轻敲每个男孩的肛门。“看来他们的肛门都很紧啊。”布鲁对其他员工说,他们都哄堂大笑。

接下来,每个男孩都要冲澡,配发制服,即平脚裤、蓝色牛仔裤和绿色牛仔布衬衫,然后加里和其他人轮流坐到椅子上,一名监事挥动电动剃刀,将男孩们的头发剃得一根不剩,类似海军式的平头。之后,男孩们被领入所谓的寝室。寝室也就五十乘五十英尺大小,住满了差不多五十五个男孩。他们有的在地上走来走去,有的就坐在几张桌子上。房间一侧有一排马桶,没有墙将它们同屋子里的其他地方隔开,也没有屏障来保护隐私。所有麦克拉伦管教所新来的男孩都得在这里度过最初的几周,再由辅导员决定将哪个男孩分到哪栋宿舍。屋内有几张棋盘和牌桌,以供娱乐,仅此而已。没有书,没有电视,没有收音机。

到了半夜,男孩们被带往宿舍楼上的睡觉区域,新人分配到了床铺。房间的每堵墙边都排列着小单人床,挨得相当紧密。房间中央矗立着岗亭,配备了防弹玻璃和监狱铁栅栏。晚间定期会有监事进来,巡视床铺,或坐在岗亭里,监视入睡的孩子。岗亭内有部电话。监事只需拿起电话,就能立即接通马路一头的州警局。

晚上九点,男孩们挂好制服,匆匆穿上睡袍。“待在床上别动。”布鲁告诉新来的男孩们,“如果你们想要用洗手间,得等监事过来时向他提出请求。一旦熄灯,禁止说话。”

几分钟后,加里就躺在了一片漆黑之中。他应该已经在考虑如何逃出这地方了。过了一会儿,他听到一个奇怪的声音,像是有人在用力摩擦,还伴随着急促的呼吸声和几声怪异的笑声。接下来他知道的,就是有什么发烫的黏糊糊的东西飞到了他脸上。然后,又一阵湿热的液体落到了他身上……

3

我和当时与加里一起住在麦克拉伦管教所的几个人交谈过(或读过他们回忆的文字)。将这两种观点(官方的叙述和曾在学校待过的人的回忆)结合起来,就像是在观看同一段历史两个差别极大的版本。一方面,学校的某些辅导员显然想尽己所能理解我哥哥,想要转变他的人生。但对他们的努力,他回报以一连串的逃跑和暴力行为,迫使他们对他施以最严厉的惩罚。但我从听说的这些故事里也能看清一点,即尽管每个人都有良好的意图,但1950年代在管教学校的经历确实在许多方面都惨无人道。男孩们被锁进寒冷的屋子里独自关禁闭,在辅导员的授意下遭到毒打,环境中盛行令人震惊的暴力和性侵行为。对有些孩子而言,被关在这样一个世界里只会加深他们的恐惧和憎恶。

“普通人绝对想象不到这种事,”一个当时被收容的人这样告诉我,“只要被关进去,你就会恨天恨地。要是无法将这种憎恨发泄出来——或者不满足于拿支冲锋枪闯入银行,把里面的所有人都干掉这样的幻想——你就会恨自己。到了一定程度,你会自残,会真心希望别人把你干掉。有时候,能做到这一点的唯一方式,就是尽己所能地伤害和激怒别人。

我发现在麦克拉伦管教所这件事上最可靠、最具条理的观察者是一个名叫杜安的人。他待在管教学校的时段与加里几乎相同,和我哥哥也很熟。一天早晨,杜安来到我在波特兰的公寓,和我分享了他的一些回忆。杜安在学校里曾是个优秀学生,直到十五岁时,继父开始狠狠地打他。之后他就开始和其他混混在外面鬼混,偷车和别的东西。一次他们犯了个错误,闯进了条子的家,偷了把左轮手枪。于是他们遭到了大追捕,最终被逮捕归案。这件事当时在《俄勒冈人报》上闹得沸沸扬扬。结果,杜安和一同被捕的朋友被送入麦克拉伦管教所,成了那里的大人物。其他男孩认为他们是羽翼丰满的法外狂徒。

“其实,我们就是群傻×,”杜安说,“但那些孩子并不知情,我们当然也不会说,因为在那个地方你说的话百分之九十都是用来唬人的。到了那儿,你就是和一些歪瓜裂枣待在一起。要是他们发现你根本就不是像他们想做的那种杀人狂魔,就会让你哪儿凉快哪儿待着去。”

加里进去的时候,杜安已在那里待了一周。杜安对我哥哥的第一印象与给男孩们做的心理测试有关,测试用来决定该把他们放到什么位置,今后该适用何种假释。“管教所里有个特别肥的心理医生,”杜安说,“那家伙的体重很可能超过三百磅。我的天哪,他竟然是个医生,还和管教学校里的学生打交道,所以他能好到哪儿去?不管怎样,你总得进去,坐到那家伙桌子的对面。他坐在那儿,盯着你看上二三十秒,脸上还一直冒汗,然后他会冷不丁地问出第一个问题:‘你干过多少女孩?’基本上我在麦克拉伦管教所认识的每一个人都有过这段经历。对我而言,我觉得哪怕说干过一个女孩,刑期就会增加六个月。可要是说自己还是个雏儿,我的威信又会大大降低。所以很纠结啊。但我去那儿的时候,还确实是个处男,于是我选择实话实说。大多数家伙都会胡吹乱诌一通。他们会说:‘五十个吧。’然后,那个心理医生就会要名单,他会耐心地写下所有的名字。我记得有个叫雷蒙德的家伙说干过两百来个女孩,医生就让他把两百个女孩的名字列出来。雷蒙德签好名后,麦克拉伦管教所就会把这份名单寄到他就读的高中。我可以想象得出那些女孩被学校找去问话,被问及是否和雷蒙德有过性关系,该有多糟心。是吧,他们以前对青少年生活的干涉比现在厉害得多了。那时候,女孩要是有过三个男人,就是个鸡。有五个,就成了女魔头,永远别想嫁出去。”

4

进入麦克拉伦管教所之后几周,加里和一名辅导员以及其他几个男孩去俄勒冈海岸的海滨区附近野营。这其实是场测试:如果男孩们在那样的场景里懂得合作,证明他们有责任心、值得信赖,他们就能更早获得假释。孩子们早晨去钓鱼回来的途中,加里和另两个孩子落在了队伍最后面。三个男孩一发现已走出了辅导员的视线,就拼命朝反方向狂奔。他们穿过灌木丛,直奔海滨区,在那里搭上车去了波特兰。那天晚上,加里和其他人就睡在一栋空荡荡、脏兮兮的平房里,就在约翰逊溪我们家的后面。

次日清晨,趁父亲外出干活,加里就进屋告知母亲,说自己逃了出来。学校早已打来电话,告诉她警察正在寻找加里,她试图说服他返回学校,但加里拒绝了:“我在那儿都快疯了。”然后就把自己在麦克拉伦管教所的所见所感说给她听。母亲给了加里五十块钱和一套换洗衣服,让他一定要小心,不管去哪儿落脚,都要给她写信。她没给警察或麦克拉伦学校打电话,没说逃走的儿子来过家里。她当时就决定,不管出于什么原因,她再也不会将自己的儿子交给执法当局。

那天其余的时间加里和其他人躲藏在电影院里,晚上睡在废弃的汽车里。翌日清晨,加里在迪威臣街偷了辆1947年的雪佛兰,开了两百英里路去了俄勒冈的彭德尔顿,车子在那里抛了锚。然后,孩子们又偷了辆1955年的雪佛兰,眼看马上就要穿过俄勒冈和爱达荷交界时被州警逼停。逮捕他们的警官在报告中说,三个逃犯似乎觉得追逃很令人兴奋,对自己干的事很自豪,特别是加里,还吹嘘自己的偷车技巧。

回到麦克拉伦管教所后,逃跑愈演愈烈。“(加里)会想尽办法寻找逃跑的机会。”他的辅导员写道,“这男孩极不安分,不值得信任,对当局抱有抵触心理,拒不承担自己的义务。只要在空旷处,(他就会)是个安全隐患,会从L.E.达林的程序中伺机寻找机会。”L.E.达林也称作L.E.D.,是麦克拉伦管教所最严格的安全部门,是栋很大的宿舍楼,就在场院的后方,用高高的铁丝网与其他地方隔开。

杜安说:“我觉得待在L.E.D.里的孩子们的日常生活和我们没什么两样,只是他们没法外出,纪律也会更严酷。说到严酷,有传言说并不仅仅是关禁闭。据说L.E.D.有一间房间,里面有手铐,你真的会被铐在墙上,而我们这儿不会。我从没受过这种惩罚,但我从其他孩子那儿听说,关在L.E.D.里的人被铐到墙上后,监事会把他们暴打一顿。和扇靶子不同,那可是实实在在的抽打,皮带抽在背上,就像被剥皮一样疼。在L.E.D.,他们要是给你面包和水,那你就只有面包和水,中午只有一杯牛奶,得这样待上三周。我有几次被这样惩罚一周,没什么长远的后果。我不知道要是两三周都这样的话,会怎么样。我觉得那肯定很难受。”

1955年剩余的时间里,加里一直待在L.E.D.。1956年1月1日,麦克拉伦管教所将加里从L.E.D.放回三号宿舍楼,那地方被认为是学校最好的宿舍楼。两天后,加里去找宿管,说如果不把他关回L.E.D.,他还会逃跑。他不喜欢在普通宿舍楼没法抽烟的事实,他还发现L.E.D.外的生活太拥挤、太喧闹。宿管当晚上将他放回了L.E.D.,但认为加里是在小题大做,最后还是让他回到了三号宿舍楼。第二天他就跑了,不到一周他又被抓回来,再次被分入了L.E.D.。

这种自寻惩罚的倾向在我哥哥之后的监狱生涯里成了一种固定的模式。他会公然违反狱规,就是为了让自己持续受到严厉惩罚,通常是关禁闭。确实,加里临死的那一刻,他监狱生涯的一半时间都处于这种隔绝孤立的状态,或受到最严厉的其他形式的监禁。麦克拉伦管教所就是他建立这种模式的场所:在接下来的几个月里,他在L.E.D.里的表现可圈可点,可一旦被放回学校的主流大众中,他就会再次逃跑,或违反校规,好让自己再次回到最严厉的看管之下。

5

杜安说,加里待在L.E.D.里时发生过一起事件,跟打架有关。“要是在麦克拉伦管教所打架,监事不会管。我见过两个梅德福凶悍的伐木工的孩子残忍地打斗了足足二十分钟,其他孩子都在喝彩,监事就退到一边,抽着烟,乐呵呵地看两个孩子互相打得半死。我认为监事这么处理,是觉得这样可以释放压力。如果扼杀这种行为,紧张气氛就会形成,歪门邪道又会多起来,最终将导致最严重的暴乱或是群体斗殴。我在麦克拉伦管教所里参与过和看过的斗殴都很野蛮。他们会奋战到底,因为他们心里很清楚在那儿没人会保护自己。

“总之,有个叫斯基普的家伙和你哥住在同一栋宿舍楼里。我不记得斯基普姓什么,但他把自己的爹妈都给杀了。这件事在俄勒冈曾轰动一时。他是个12岁的小男孩,父母都是酒鬼,经常揍他。一天晚上,他们把他打得半死,打完,就倒在床上睡着了。在这个世界上,斯基普唯一所爱就是他的小狗。那晚,斯基普杀了他爸妈和小狗。警察发现他的时候,他就躺在小狗身边哭泣,法庭把他关进了麦克拉伦管教所。斯基普很危险,他真应该被关进疯人院。”

照杜安的说法,一天,斯基普和加里在宿舍楼一起准备餐食。“不管斯基普到哪栋宿舍楼,”杜安说,“首要原则就是别让他碰刀子,因为他这人就是个变态。他要是有刀,很有可能就会动刀子。那天早晨,斯基普和加里发生了争吵,斯基普便抓起一把刀。加里朝斯基普冲过去,从他手里夺过刀子,然后把他打得很惨,打到他倒在地板上直哭。从那以后,就没人敢惹加里了。他被视为在麦克拉伦管教所里最厉害的角色之一,他那些最亲密的伙伴也都不是什么善茬儿。我从来不想和加里打架,也不想惹他。刚开始,我们就相处得不错,总之我们之间也没发生过什么。但我向你保证我压根儿一点都不想招惹他,因为他这人很强悍。你要是把他给惹毛了,他就会找机会报复你。”

“之后,至少在孩子们中间,加里的名声越来越差。谁见了他都害怕,其他男孩都和他保持距离。”

6

与这些恐怖的故事相反的是,接下来的这个故事差不多称得上柔情,虽然本质上更糟糕。

我记得曾找到加里写给母亲的一封信。她把信藏在了办公桌里。那信是他离开麦克拉伦管教所几年之后写的。当时加里可能已经有二十岁了,正因某项指控在波特兰市立监狱服刑。信是加里从医院寄来的,就在他第一次在监狱尝试自杀不久之后。他打碎牢房的灯泡,用碎玻璃割腕。当血流得很厉害,他就会踢牢友的脑袋,把他踢醒。那个可怜的家伙醒来后,发现加里的手正往他脸上喷血,就大喊大叫,喊来狱卒救我哥哥的命。这种事后来成了家常便饭。于是母亲就给加里写信,问他为什么要尝试如此致命的游戏。

加里回信说,多年以前在麦克拉伦管教所里发生的一件事让他深受其扰,那件事他从没对任何人说起。加里在信里说,他曾结交了一个14岁左右的小男孩。那孩子举止得体,生性脆弱,这在监狱里可不是什么好事。那男孩之所以被送入麦克拉伦管教所,是因为养父母对付不了他,也没活着的亲戚肯收留他。换句话说,他孑然一身,是个孤儿,没有家人,没有访客,没有朋友。加里说,他那种孩子,不管是辅导员还是狱友都觉得可以随便欺负,因为没人会替他说话。加里说,他有一次看见十个男孩把那个孩子摁在地上,轮流鸡奸他。加里说,轮到他的时候他拒绝了,而他的拒绝似乎赢得了那个男孩的信任。

那个男孩越是受到不公的对待,就越是脆弱。一天,男孩生病了。监事带他去医务室看了几次,但他就是不见好转。最后他们认为他是在装病,想要逃跑。加里告诉母亲,说那时候他睡在男孩的上铺,觉得男孩很无辜,应该被爱护。一个寒冷的晚上,男孩叫夜间看守带他去医务室,但看守拒绝了。男孩就走到加里的床铺边,问他:“我今晚能和你睡一起吗?我好怕,想要别人抱抱我。”加里整个晚上都和男孩睡在一起,搂着他,抚摸他滚烫的额头,轻柔地对他说话。“我真想消失不见,”男孩对加里说,然后试着在我哥哥的臂弯里蜷成一团,“我想消失在我身体里面的那团空虚中,那样就再也没人会伤害我了。”最后男孩睡着了,加里也睡着了,就这么搂着他。等加里醒来,发现自己仍然搂着那个男孩,男孩蜷成一团,冷冰冰的,已经死去。加里说他就那样待在那里,一直搂着男孩,抚摩着他的脸。“如果没人把我弄出监狱,我也会变成那样。”加里写道,“我现在很健康,不可能像那个男孩一样死去,所以我就尝试我知道的唯一一种让自己能逃离的方法。对不起,妈妈。”

我相信,这个故事又是我家人不得不对自己撒的谎,用来讲述原本可怕得多的真相。麦克拉伦管教所没有任何那个时期的死亡记录,加里的档案里也没提到任何哪怕有一丁点相似的事情。我认为这件事不应从字面意义上理解,而从或许更重要的比喻意义上来理解的话,这故事就基本上可以说是真的。我认为加里所写的那个男孩,那个想要消失在自己的空虚中的男孩就是加里本人。我认为加里所写的正是他在地球上的最后一晚,此后他让自己变得尽可能残忍,才能在自己的余生里幸存下来。

——完——

题图by Milad Fakurian on unsplash.com