采访 文|谢操

很难用一句话描述清楚马立安的身份。她来自美国,现在却成了一个地道的“深圳通”。作为一个“深圳人”,她在深圳却没买房子。作为一个人类学博士,她却没有进入学术圈,而是不务正业地在城中村搞艺术活动。

1995年,在美国莱斯大学念博士的马立安,第一次来到深圳,开始人类学田野调查。一次饭局让她遇到了南下的剧作家杨阡。“要不是因为杨阡,我可能不会留在深圳”,如今她已把深圳当成自己难以割舍的一部分。她和丈夫杨阡养了三只猫,各自经营的“握手302”艺术空间和胖鸟剧团相互独立,偶尔会有合作。

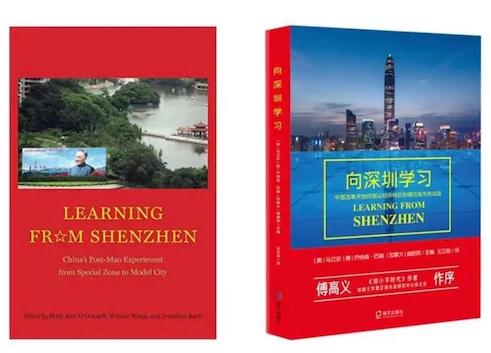

2017年,马立安与几位美国学者合著的论文集《向深圳学习》(Learning From Shenzhen)在芝加哥大学出版社出版,去年该书被翻译成了中文。不得不说,该书的英文名和中文名都能找到各自心仪的读者。恰逢深圳经济特区成立四十年,各种讲座让马立安的日程被塞得满满的。但她还是抽空给自己的朋友李一凡帮忙,为纪录片《杀马特我爱你》翻译了英文字幕。

身着宽松的红T恤、脚踩凉鞋和黄红蓝相间的袜子,马立安带着我轻快地穿梭在深圳的大街小巷,用流利的普通话描述此地三十年的沧海桑田。伴随着她那标志性的爽朗笑声,我惊讶地发现,她比大多数像候鸟一样短暂停留于此的人更懂深圳。

沿着南山望海路往前走,经过海上世界船头广场,马立安边走边给我介绍着这些街区之前的历史。她指着两旁被改造过的国企工厂和不远处的女娲补天雕像说,“这里之前是片海,所以我们现在实际是在游泳”。

在访谈中,她拿起一支笔,在纸上娴熟地勾勒出整个宝安和蛇口的轮廓,随口提及文天祥《过零丁洋》描述的深圳内伶仃岛,以及郑和下西洋经过的赤湾。听说我此行借住宝安,立即重点标出她最喜欢的宝安区西乡。那里是老居民区、城中村和现代Shopping Mall交错的地方,也是她认为宝安区最多元化的地段。

20多年前,她刚到深圳时,曾在深圳大学附近的粤海门村,住在一个月租600元的房子里。一场饭局让马立安认识了杨阡。杨阡常常带着马立安在不同的村里找好吃的,吃“最地道的土菜”。

对当地餐馆,马立安当然是了如指掌。访问完毕,她带着我前往一间“北京餐厅”。通往海滨公园的小路被私人别墅的门禁挡住,我们只得绕行。马立安似乎早已习惯“广东人”的身份,不经意间把广东以外的人都当北方人,所以邀请我这个“北方人”去尝一下“北京餐厅”的面食。兴致高处,她说这辈子最后悔的事,可能就是没有做饮食人类学。

邻桌的两位中年大叔发现这位美国大姐普通话很流利,就上来搭话。他们住在宝安的西乡,畅想着将来住进南山区海景房的生活。马立安却反驳说,住西乡的好处多得多。最后大叔加了马立安的微信,说要向马老师学习,马立安做了个鬼脸:“要是学习就不加了”。

这些年来,她的中国好朋友越来越多,而“外国”朋友却换了好几拨,因为他们往往停留一两年就走了。有一次,深圳某政府部门让马立安推荐一些“外国”朋友,她却说没有几个。“他们都不相信,我怎么可能会没有外国朋友?”

前几日,马立安参加一个用英文召开的会议。台上一个英国人说,深圳最早是一个小渔村。马立安立马反驳,她认为深圳历史上绝不是一个小渔村。“深圳有着自己的历史,南宋开始就有移民迁居于此。最早宝安县城的人最多,而蛇口这些地方主要是渔民。谁说深圳没有历史?”

其实,在《向深圳学习》一书面世之前,马立安的博客Shenzhen Noted一直就是外国人了解深圳的一个窗口。许多人通过她的深圳笔记来了解深圳的近况和变迁。这是一个理解深圳的宝库:学术研究、人类学日记、城中村艺术活动、城市的变迁,都做了极其生动的记录。

她也很好奇,为何最初会选择深圳这个名字。其实,当时宝安县城最大。也许正如她书中所说,被刻意塑造为小渔村,可以“让深圳可以不受历史羁绊,它才能做到对历史的救赎”,成为现代化的先锋和中国改革开放城市发展的模范。

不过,在发展范本这个叙事背后,那些纷繁的本土历史、民众创造和经历的往事,却变得模糊不清。这些都是《向深圳学习》一书中关心的问题,马立安想呈现这座城市的丰富性和多元性,而不仅仅是一种单一的叙事,深圳不止有经济和科技。

“我们要在这种交错分布的格局里培养主动多元化,这种主动多元化对深圳未来发展非常重要”。她一直努力通过社会活动,来影响身边的人去体悟到这种多元性。比如“握手302”曾发起过艺术家驻村计划,还有白石洲寻声漫游、墙迫症、算术、单身饭等艺术活动。在“算术”活动中,一个从事设计工作的白领,与其他二人合租一间城中村住房,每月的平均收入5000元人民币,开销之外每月结余2000元。他要作出的选择是,这些钱存下来还是花在社交和享受上……最终的问题是——“这样活值不值”。

即使城中村白石洲被拆除,她和朋友们一起做的“握手302”仍在继续,城市走读项目就是其中一个。每一期活动,他们聚集不同职业的人,一起走读深圳的大街小巷,感悟城市与自己的细微关系,鼓励他们书写或记录自己的故事。从白石洲开始,到沙井、观澜、大浪、蛇口、福田、华强北、东门、湖贝、沙头角……除了建筑师,其他“深圳人”也在加入走读,包括大学毕业生,还有被年轻妈妈“强迫”带来的孩子。

马立安希望,深圳这座她热爱的城市可以实践主动多元化。城中村的存在就是深圳多元化的体现,也给深圳提供了更多可能性,它能减少深圳的内卷。

《向深圳学习》,[美]马立安 / [加] 黄韵然 / [美] 乔纳森·巴赫

海天出版社,2020-7,ISBN: 9787550728851

访谈

正午:在见证深圳20多年的变迁后,回过头来看你当时的博士论文《Strategic Recognition: Watching the State in Shenzhen》,有什么新的感受吗?

马立安:不要看我的博士论文(笑),我的博士论文是没用的。不够了解深圳。当时我刚来深圳,太多信息涌进来。我连怎么买一瓶水都不知道。对一个博士生来说,这是很自卑的事情。我的理论不踏实,对中国历史不了解。其实,我对细节很感兴趣,我对人和人之间微妙互动感兴趣。

深圳变化确实快。现在我回到一个社区,往往发现原来的楼都不见了。我当时住的地方,没有一个饭馆是常在的。凭我的经历,我没法说,我看到的东西能代表原来的,或者预测以后的。作为历史材料,它可能有用,它对理解深圳确实重要。九十年代来深圳,和其他时候来深圳是不一样的,当时的它给了我很多可能性。

博士论文结束之后,我读到格雷伯的书,对他的观点表示认同。(注:人类学家大卫·格雷伯在其《狗屁工作》(Bullshit Jobs: A Theory)一书中认为,大多数白领的工作毫无意义,技术进步让人们工作得更多,而不是更少。)

我想过进学术圈,做博士后。如果我是在国外,那就不会跟着深圳一起变。今天来讲,我觉得,如果当时离开深圳进学校,那是一种不健康的打断。我适合深圳,这是一个过程,我变成了适合深圳的样子。

正午:深圳和其他城市,在生活方面有哪些区别?

马立安:深圳与广州及其他城市不同,深圳在历史上是农村为主的地方,所以老的城市居民区比较少。小孩子在村里和邻居家的孩子玩耍,大人们吃饭时拿着饭碗坐在家门口边吃边聊,这主要是城中村的景象。深圳的发展是一个“城市包围农村”的过程。所以,如果在深圳想要感受传统中国社会的邻里关系,需要到城中村去体会。

在很多城市的老居民区里,有很多独立的小店,小店的工作就是生活,生活也是工作,邻居有事可以把孩子托付给你。但深圳的老居民社区不多,大部分人来到深圳,去的都是新区和商场,自然感受不到其他城市那种“烟火味”。如果你喜欢这样的烟火味,那就到城中村去。你喜欢大商场的“烟火味”,喜欢奶茶,深圳也满足你。

其实,如果年轻人没有这种“烟火气”的居民区生活,是很残忍的一件事情。

正午:你在白石洲等城中村住过多年,对它们很有感情。白石洲的拆迁,带来了哪些问题和影响呢?

马立安:白石洲拆的时候有三所小学,所有在上学的小朋友失去了他们的发小。这影响他们一辈子,这不只是一个经济问题。很多人都说,小孩们有获得知识的权利。但是,你真正能在小学获得多少知识呢?其实,在小学最重要的是交朋友,学会上课,学会信任老师。小学不只是一个去学习知识的空间。拆迁就剥夺了他们这样一段人生关系,这才是重要的问题。

在中国,人们有多少事情是和发小一起做的?我在深圳的观察是,如果你想做坏事,你会找高中同学;如果你想办正事,你会找大学同学;如果你想做“心”事,你会找小学同学。“心”事指的是比如父母走了,你结婚了。在这些场合,肯定会有大学同学、高中同学,但肯定会有小学同学。小学同学代表着你的人生。

如果我们去看中国人的完善的一生,由哪些部分组成,那么,小学同学是很重要的。如果有人创业,在白石洲做了二十年的小生意,那就有了二十年的社会关系,这才会有生活气息。如果没有了这些,你生意方面的关系、回头客和社会的信任,就都消失了。

如果我们要多元化,我们就需要去主动培养有根的关系和人,去维护这些存在。那些想挣钱的人,他们的孩子没有经常换学校,没有失去那些发小,也很少两三年搬一次家。如果他们有发言的权利,那别人为何没有?

我们必须去打破“商业就是一切”的标准,我们要能接受很多不同的标准。我们可以因为别的原因而做决定,不能仅仅因为经济的原因而做决定。我们要培养这种可能性。

在城市空间中,有没有这种可能,即一个低收入家庭可以把家人都带到这个城市中。如果你住在白石洲,是一个低收入家庭,你可以租一个房子,一家人可以去住,你不需要把孩子留在内地,孩子不会成为留守儿童。第二,你的孩子可以收到关内的教育。第三,你周末可以去华侨城、美术馆和博物馆,你可以享受关内的资源。第四,如果爱喝奶茶,你也可以去周围的Shopping Mall,你也可以去逛。

如果一个老板不能给工人提供宿舍,那么,白石洲是可以提供的。所有这些都是主动的多元性可以培育的环境。

正午:白石洲夹在世界之窗、高尔夫球场和南山科技园之间。有人说,白石洲既是深圳的中心,又是深圳的边缘。与那些标志性的建筑相比,城中村到底有多大的价值和意义呢?

马立安:我并不是说深圳只能有城中村,而是说深圳最好的格局就是城中村、老居民区和shopping mall犬牙交错的布局。你想体验繁华的大城市生活可以到shopping mall,你想买最便宜新鲜的蔬菜、吃最地道的家乡菜,可以到城中村,这些都是深圳最宝贵的财富

拆一个城中村,不是简单地拆一些楼,而是在拆与它相关的无数可能性,这些都是无法计算的。

我们的城市不需要单独一个样,它需要多样化。我们要不断地询问,这个决定是否能促进城市的多样化,还是在促进单一化。这种单一化是为谁服务的,需要这样的单一化吗?

其实,最近大家讨论的内卷,到底是什么呢?就是把生活单一化,一天到晚没有其他的活动,一个星期也没有体会其他的环境,一个季节也没有其他的空气。单一,就不是一个能促进创新的趋势,也不是培养下一代人的一个选择。我真的觉得,问题的核心在于,我们如何培养一个多元化的社会。

正午:深圳在历史上曾经存在过多元化的社会吗?

马立安:我认为,深圳曾经是一种被动的多元化。它并不是政府最初想要的,而是被迫的多元化,是一种历史的巧合。

过去龙岗都是客家人,而蛇口这边没有人居住,宝安是东莞的广府人。而罗湖、福田,包括新界是围头话,所谓的深港,原来是一体的。多元化本就是当地的文化地理。

这种文化地理,在深圳的头十年,受到的影响非常小。北方来的人,当然希望当地人说普通话,但做不到,因为很多地方是山区,最初只有宝安是平地。所谓的 “三通一平”,在通之前要平整土地,也就是挖掉所有的山。蛇口当年离深圳很远,离宝安也很远。因为存在地理距离,所以在深圳发展的头二十年,这些有强烈距离感的地方,有他们自己的亚历史。各自的互动不是特别多。

有一个朋友跟我说,“来了龙华十五年,都没去过深圳”。

从2004年开始,深圳地铁开通,到2011年,地铁普及。而最早的这种多元化,不被看做是优势,而被看做是发展的障碍,当然就也越来越走向单一化。我们如果把城市看作是一个小国家,那为什么不能让各个地区去拥有自己的特色呢?

让空间单一化,让文化单一化,最省事的办法是拆迁。拆迁是一个经济动作,但拆迁其实也是在剥夺深圳的多元性。

如何追求主动的多元化?需要对地方有新的理念。比如就住房来讲,房改之前,存在不同的住宅可能性。有福利房,关内和宝安部分存在,而关外没有,当时商品房少有,大家住得都离工作地很近。而现在的住宅方式也在变单一,只能商业房或者租房。

在老的居住模式里,人们之间的互动性特别多,你可以从这家走到另一家。但是现在不可能了,下班了你基本上就是坐地铁去很远的地方。一天两个小时都在坐地铁,所有的决定都在逼着你变得越来越单一,工作地和住地分割的结果是,你的人生变得越来越单一。

城中村原来是深圳发展最有动力的一股劲,这种新才是深圳最重要的财富。为什么低收入的家庭就没有权利住在市中心?我们要主动想办法给他们创造机会。

我们如今把住宅看成一个商业问题,而二十年前,我们把它看成是一个政府义务的问题。大家都有过体面日子的权利。所以,这个趋势是一个主动资本化的过程,而资本化就是单一化的趋势。

正午:城中村拆了,那些曾经住在城中村的人有乡愁吗?

马立安:乡愁是离开家才会产生的一个问题。所有白石洲的居民都有乡愁,但他们愁的都是内地。我反问你,一个没有买房的夫妻,算不算有家?如果没有买房子,敢不敢生孩子,他住的地方算不算家?

我有一个朋友是梅县人,他说,他老家的朋友,一般坐巴士到了白石洲就下了,他们把白石洲当成一个站。在那里可以说他们的客家话。其实,拆白石洲,也是在拆深圳关内和广东省其他地区的关系。这样的一个多元化的地方没有了。

比如纽约的唐人街,现在还在发展,它侵蚀了半个小意大利。我是在纽约旁边长大,我小时候住的意大利居住区比现在大。一个只卖烤鸭的人,在唐人街是活不下去的,他要卖湘菜,要卖新加坡、马来西亚的菜才行,那样真的好吃。

正午:你曾在深圳多个学校做过英文老师。你经常以年轻人的视角来思考问题,这和你做教师的经历有关吗?

马立安:我做过一段老师,但我发现我很难继续。不是因为学生,而是因为家长和老师这个系统本身的问题很多。比如说,如果你偏向是乖、你偏向愿意帮助人,勤快、你也很可爱,你可能一辈子都觉得没什么问题。因为你的习惯的确让你很舒服,这个系统是奖励你的。全球教育的问题,是让你习惯、规训。当然,美国也一样。

但这个系统的坏处是,长辈和领导会把这种乖当成理所当然,出现问题时得不到解释和解决,提问题的人反倒成了问题。我第一次感受到这一点,是碰到那些挨打的妇女要求离婚,而所谓的顾问却让她们再试六个月。挨打的人,怎么变成了问题?这很诡异。问题没有得到解决,提出问题反而成了问题。关于内卷,也容易陷入类似的讨论。

50后60后的人抱怨说,90后00后不努力,很懒惰。其实,他们自己是享受了改革开放的红利,不是靠自己买的房子,有人安排工作、房子或宿舍,但他们却抱怨这些孩子不懂事。

这个社会的病状,不是年轻人有问题。年轻人的问题,不是不想工作,不是没有努力过,不是不想成家,不是没有生活理想。他们的问题是上班时间太长,他们的问题很具体,工资太少。他们有生活理想。

提问题的人不应该成为问题。

——完——

作者谢操,中山大学人类学硕士,做记录社会变迁真诚的“秘书”。

题图,马立安在“城市走读”中,福田皇岗和水围。

本文图片由受访者提供