文、图 | 宋泽毅

编辑 | 李响

编者按:从2015年到2023年,摄影师宋泽毅深入东北荒野,寻找日军二战时的战争遗迹,用八年时间完成了东、北、西三线的侵华日军建筑遗迹的拍摄。这些军事设施是日军于1930和1940年代在中国东北地区中苏、中蒙5000余公里的“国境”修筑的,并自诩为“东方马奇诺防线”。1945年8月,日苏最后一役即围绕攻守这些军事要塞而展开,深远影响人类历史的第二次世界大战也最终结束在这里。

在先后四次深入拍摄的过程中,宋泽毅经历了各种难以想象的困难和奇闻逸事。他认为,在这个项目中,摄影并非最终目的,他把它当成观照现实和理解世界的途径,希望这些照片能变成一个折射人类历史残酷与复杂的镜面。

2021年,《二战终结之地——侵华日军伪满时期军事筑垒遗迹影像》项目获得国家艺术基金摄影创作项目的支持,作品目前正在宋庄的自然映画艺术空间展出。以下为宋泽毅的讲述。

废墟的魔力

这个项目的拍摄念头萌生于2015年夏天,当时我带着父母在东北北部自驾游,此前只零星知道一些日军在东北的军事建筑,比如知名度较高的731部队旧址、虎头要塞、东宁要塞等,但真正催生我拍摄军事建筑遗迹想法的,是一个不起眼的小地方——阿尔山南边的五岔沟机场。开车行驶在S203线上时,路旁一个水泥质感的破旧牌子引起我的注意,上面写着的“日伪飞机包遗址”更是驱使着我的好奇心。我开下路基,大约行驶了一公里土路后,到达了这些“飞机包”——侵华日军机库遗址。最先看到的那个机库布满了大小不一的弹孔,没有任何保护标识和文字说明,但废墟的场域有一种魔力,遥远的二战瞬间被冰冷的建筑拉近。

在随后几天的行程里,我又见到了阿尔山火车站、南兴安隧道碉堡,了解了白阿铁路的历史,见到了日军西线规模最大的海拉尔要塞。在陌生和惊讶中,这些见闻不断提示我应该更深入地了解这段历史。

结束2015年的东北行程后,这颗种子算是种下了,我既没给它浇水,温度也还不足以让它发芽。之后两年是我个人对摄影创作和摄影教学重新调整、思考的转型期。真正让拍摄发生质变的是2017年5月10日那天。在去黑龙江鸡西出差乘坐的飞机即将降落时,我看到了兴凯湖——中俄边境的超级湖泊。那一刻我想起初中时班里转来的一个东北同学,他给我讲过他老乡曾在兴凯湖偷偷越境捕鱼的故事。遥远细碎的记忆反复提醒我,到边境了,中俄边境,也是以前伪满洲政权和苏联交界的边境。这一趟普通的旅程,没有奇闻逸事,但坚定了我自己开启这个项目的决心。现在想来,我在飞机上的视角是宏观的,兴许是它让我从生活的烦恼和庞杂中跳脱而出,重新激活了沉睡已久的地理观。

回京后,我对文献资料进行了系统的整理,从纪录片到书籍,再到网上搜集各种地理历史信息,工作量很大。由于整个项目是拍摄当年重要的秘密军事工程,具体的地理信息非常有限,因此总被我戏称为“开车两小时,拍照五分钟”,而这也是整个拍摄过程中最难解决的问题。另一个困难就是明知一些碉堡就在某座山上(绥芬河要塞天长山阵地、法别拉要塞等),但由于拍摄点道路状况极差,我只能背着设备徒步抵达,这也被我戏称为“爬山两小时,拍照五分钟”。

以孙吴为起点

项目的正式拍摄开始于2017年国庆长假,我花了两天时间从北京驱车直达黑龙江省黑河市孙吴县。还记得汽车刚下高速,孙吴就开始下雪了。当时正是10月1日,但感觉东北冷得真早。

之所以选择孙吴作为拍摄的起点,是因为它不仅是北部防御工事的中心地带,也是整个伪满边境防御工事的中点。自此向西,经过齐齐哈尔和乌奴耳可进入西线防御工事(海拉尔、阿尔山等);自此向东,经过富锦则可到达东线防御工事(绥芬河、虎头、东宁等)。我可以在孙吴拍摄完后,灵活选择向西或者向东。其实这个朴素的想法和军事地理的重要性不谋而合。孙吴在当时被称为“伪满政权的军都”,1941年“关东军特别大演习”(常简称“关特演”)时期有约10万日军驻扎于此,这里曾流行着一句顺口溜:“小小的哈尔滨,大大的孙吴!”

10月2日一早,我先去了孙吴侵华日军罪证陈列馆,想从陈列馆获得一些拍摄的信息。那天早上的雪没有积住,化成了水,和金黄的落叶掺和在一起。我没着急进陈列馆,而是先绕到后面拍摄了整个建筑的全景。根据当时查到的文献,只知道这栋建筑叫“军人会馆”,准确来说是“将校军官俱乐部”。这座L形的不对称建筑不太好拍摄,但我突然看到一汪水,不知怎的,老套的拍摄想法涌上心头,利用水里的反光拍摄了几张,甚至还专门找个有落叶的角度点缀了一下,拍罢看看液晶屏,还挺满意!

一个大爷在陈列馆的主路上扫落叶,他老远看我不走正常游客的路线,我也只得迎上去攀谈并说明来意,结果他正是罪证陈列馆的馆长——金殿山先生。随后,他带我详细参观了整个陈列馆,才算揭开了这栋建筑的真实身份——伪满政权已知的等级最高、保存最完好、功能设施最全的慰安所。

1998年,人们依据日本作家千田夏光所著《随军慰安妇》一书的相关信息及其他资料,找到了依然生活在孙吴地区的韩籍慰安妇文明金。在公开的视频资料中,老人被搀扶着回到了昔日魔窟——将校军官俱乐部,再次面对这栋承载了太多痛苦回忆的建筑时,她号啕大哭。

馆长扫落叶的那条小路,就是慰安妇们偶尔可以放风的地方。沿着路向前走,抬头可以看到二层南侧起第四个房间——文明金曾经被囚禁的地方。一栋建筑突然蕴藏了冲破时空藩篱的巨大能量,把过往和当下紧密而真切地融合在了一起。

那天晚上洗澡时,我突然寻思起第一张俱乐部的照片,顿时对自己水面倒映的小套路感到厌恶,知道那么多背后的故事,刹那间觉得历史的丰富与残酷应当避免矫揉造作地呈现。一番思考和斗争后,我确立了整个项目的视觉策略——态度上保持平静、客观、稳定,影像上要求直接、准确、精微。

能在创作第一天意识到问题,去思考、碰撞、决策,并很快找到大方向,是一件幸运的事。

次日,我拍摄了孙吴北电厂,被它的规模和现代化水平所震惊。电厂曾装备德国西门子发电机组,设计容量11.3万千瓦,承担了孙吴及黑河地区的大量用电需求。整个电厂的南外立面和内部都贴满了棕黄色的瓷砖,工艺考究。为了拍摄内部全景,我在顶层0.4米宽的水泥梁上走了很久,往下一看,竟有六七层楼那么高,由于没做任何防护,顿时感觉腿软,攥着三脚架的手心也出了汗。

10月的黑河地区晚上5点多就天黑了,我趁着天黑又去了北电厂。因为白天的外景拍得并不好,想用光绘重新拍摄,后来项目中出现的很多夜景照片(大肚川电影院、稳城大桥等)都是因为到了拍摄地点天色已黑所做的妥协。

金馆长在10月3日陪同我去了731部队孙吴支队、123师团长北泽贞治郎官邸和“特别仓库”阵地。他为人热情,给我提供了很多历史和地理信息。在一片大豆地寻找石碑时,他嘱咐我说,最适合在东北从事文物普查的时间是庄稼播种前的5月初和庄稼收获但尚未下大雪的10月。当时我记住了这句话,后来项目的若干次拍摄,也基本在这两个时间里进行。

文物保护应当修旧如旧

日军在黑河地区最重要的防御工事是在孙吴东北方向的胜山要塞,这是他们在正北部抵御苏军的核心军事工程,也是其屯兵9.7万人的信心保证。胜山要塞设施非常先进,甚至有可以升降的电动炮台,现在已经作为文物和旅游景点保护开发。但是当我进入其中,反而没有任何拍摄的灵感和热情。一来是心态上觉得这里已经被保护,不会再遭破坏,很放心;二来是我遇到了躲不掉的步道、导览牌和游客,让拍摄很吃力。不过,事实证明这种懈怠心态大错特错。阿尔山要塞花炮台阵地是全国重点文物保护单位,2018年拍摄时,这里还保持了原始的战争状态,2021年再去时,发现修缮工程早已将战争痕迹一扫殆尽,水泥抹平了全部工事的内壁,使原本的地下工事变得像窑洞一样光滑且无趣。被轰炸的战争痕迹是这类要塞建筑最重要的历史痕迹,文物保护应当修旧如旧,而不是修葺一新。

另一个例子出现在全国重点文物保护单位海拉尔要塞河南台阵地。作为世界反法西斯纪念园成员单位,园区在升级改造中,居然将照明穿线管粗暴穿过河南台阵地最重要也是游客游览线路中最容易看到的日军文字标识,令人扼腕长叹。

对于已经列为不可移动文物的建筑,在拍摄时反而应当有更积极的态度,很多修缮痕迹对于文献摄影创作是致命的打击。2021年秋,胜山要塞升级为4A级旅游景区,阵地原始风貌被破坏殆尽,大量的钢架支护工程也让拍摄无法实施。作为景区开放的遗迹或多或少都有上述情况,如虎头要塞、东宁要塞等。

奇遇和恐惧

2021年秋,我第二次去胜山要塞,在寻找一座马魂碑时出现了幻视——在致密的桦树林中抬眼看见一座纪念碑,大概二三十米距离,走近却怎么也找不到了,反反复复走了几遍都没有任何痕迹。我不愿讲怪力乱神,也许只是太惦记某个东西,在那些纷杂的枝杈中自己幻化出心念之物的样貌而已。

途经瑷珲时,中午在逊克县吃饭,老板娘很热情,看到我穿着荧光绿的衣服,问我是干什么的,我说做日军碉堡研究,她说:“那玩意儿有啥好研究的?”我正发愁怎么回答,她说她小时候村东头就有,我赶紧向她确认了详细的位置。在这个拍摄项目里,寻问位置是很痛苦的,老百姓总会说一些外地人不知道的地理参照物,比如“看到村部就左转,到了大田就右转”之类。我做梦都想让他们直接告诉我经纬度。

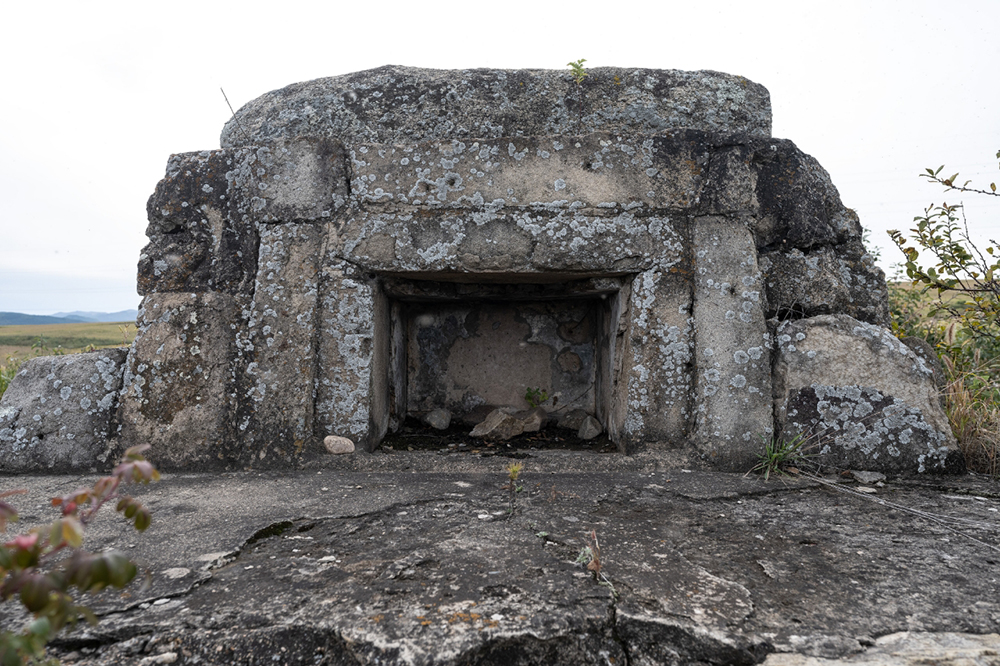

开了4个小时,过了车陆乡,按照老板娘的描述跑到东头山坡上,稍微溜达了一会儿就发现一个完整的低等级碉堡,异常兴奋,有一种梦想照进现实的幸福,但后来再也没有发现过这么完整的低等级碉堡了。在更靠近黑龙江的一侧,采石场的断崖上散落着一个地下工事的混凝土残件,上面还有炮弹炸过的大洞,这是整个项目中我非常喜欢的场景,但出于种种原因,两次展览都没选这张。尽管如此,我还是喜欢那种发现原始的快乐和影像本身呈现的气质。

10月8日午后,我驱车前往虎头要塞,随后的几天天气都不是很好。在虎头,我拍摄了一些非常重要的设施,包括尚未修缮的巨炮阵地。这个巨大的穹窖式炮台全部由日本工兵修筑,堪称人类军事史上异常奇怪的工事,大炮由日本长崎秘密运往大连后再利用夜幕掩护运抵虎头。炮台发射的炮弹直径有410毫米之巨(现代大口径火炮通常使用100—203毫米口径),它的角度和朝向设计只为摧毁重要的战略目标,在日苏最后的战争中,这门大炮炸毁了乌苏里江对面的伊曼(俄称“达利涅列琴斯克”)铁路大桥。

虎头要塞的拍摄也遇到前文提到的困境:因为是旅游景点,所以有大量的导览牌和步道。在要塞的一处断崖,我看到了裸露的隧道,刚准备从山顶下去,工作人员就提醒我里面很吓人,说在早期的清理中发现了日本兵的遗骸。当时的我总有一种好不容易来了一定要拍摄的信念,所以没在意,但是爬进去没多远便发现里面变得又窄又深,两个T字形的通道隔绝了所有光线,再往里更是只剩黑暗和静谧。坑道阴冷,且被苏军炸毁的混凝土碎裂塌方,我只能一边祈祷不被埋在里面,一边抓紧用手电补光拍摄了几张隧道尽头塌方体的照片,这也是整个拍摄中唯一一次让我感受到恐惧的经历,或许是幽闭和黑暗,或许是想到战争现场和日本兵的尸体,我感受到了真切的恐惧——一种置身特殊环境的全方位的恐惧,而不是在孙吴北电厂单纯恐高的生理恐慌。朋友们一直说我是个胆子非常大的人,但那种恐惧还是让人难忘和后怕。当然,最终的坚持也是值得的。

夕阳的金光砸向建筑

第二次拍摄选择在2018年春季进行。金馆长曾经提示说,5月的东北不再寒冷,草木既没有生长,庄稼也没有下种,良好的视野有利于拍摄。

4月28日,我从北京驱车抵达通辽,次日抵达齐齐哈尔,在齐齐哈尔市区的拍摄也很不顺利,城市的扩张将拍摄点“吞噬”。伪满航空株式会社在齐齐哈尔保留有非常完整的机库,本是非常好的拍摄对象,但是机库正面紧贴新建小区的地库,蓝色的雨棚紧紧挨着,完全无法找到合适的切入角度。类似的情况在齐齐哈尔比比皆是,比如东盛建筑群、关东军化学部等,这批建筑遗迹都没有很好的拍摄视角。

随后,我又对兴安岭隧道螺旋展线的两个碉堡进行了拍摄。现在回看照片,发现变焦镜头的滥用破坏了成像风格的一致性,尤其镜头边角的畸变,让画面变得草率且廉价(比如白桦寮的照片),大多不能使用。傍晚开车途经兴安岭隧道时,金色的夕阳洒了下来,让人有一种特别迷幻的错觉。

摄影创作经常是会走神的,而感性的创作都不太能让人持久地专注。有那么几次,我在结束了一天的拍摄后,看到夕阳下让人迷醉放松的景象,自然而然就把节奏放慢下来。有一天,金色的夕阳打在路边的桦树林中,我停车拍了好多张。在这种景象前,因为没有具体的建筑,我反而会从现状中抽离出来,想到战争的残酷,想到炮火轰隆、喊杀声震天,也想到没有战争的平静和美好,想到这片土地的苦难与繁华......

5月的二道梁,山顶上的草木都还没有发芽,唯独开着一种紫色的花,精致却略带诡异,容易让人联想到那些死去的劳工或士兵。5月5日,我们对阿尔山地区的火车站、花炮台阵地和五岔沟机场进行了拍摄。花炮台阵地是阿尔山的主阵地,军事地位非常高。当时还没有道路通向阵地,我们也是费尽周折徒步到达。没有清理的工事阴森可怖,被炸得稀碎的混凝土似乎随时要掉下来。5月的东北乍暖还寒,地面还有大量的冰,隧道顶部的冰溜也有几十厘米长,掉下来准能戳破头皮。无论如何,我还是很庆幸能够拍到修缮施工前的花炮台阵地。这批照片不管是在摄影创作本身层面,还是在文献价值层面,都有着重要的留存意义。

那天,我还在机库的建筑前拍了许多留念照,大风伴着金色的夕阳,让人感觉轻松。行走了一万多公里,终于把整个边境线的情况完整地梳理了一遍,而自己也深知之前的判断和坚持是对的,这是个值得去努力的创作选题。此外,我也尽力在形式和内容之间找到了平衡,在艺术创作和文献价值之间找到了平衡。记得那次行程中拍摄的最后一张照片编号是05934,当时我已上车,忽见夕阳的金光砸向建筑,忍不住又探出车窗拍了一张。那张照片没有打开RAW格式,它不是为创作而拍,而是为了纪念,为了离开的不舍。

——完——

图片由被采访者提供。