文 | 明亮

抢救

2023年年初,叶梦雨站在父亲叶小平位于浙江桐庐的外贸工艺品厂里。货架空了,四周是堆积如山的纸箱和废品。租约到期,房东要求在新年前清空。父亲去世后,机器也停止了转动。这里曾是热闹的厂房,机器的鸣叫和工人们的交谈声交织在一起,父亲能叫出每个人的名字。

舅舅和亲人们都在清理物品,找出有用的东西,其他的让废品车拉走。叶梦雨翻开一个个破旧的纸箱,试图抢救父亲留下的各种书籍、报纸、信件等“废纸”。她发现,父亲生前竟然创作了上百首诗歌。家人一直知道叶小平喜欢文学。无论工作多忙,他每天都要读诗刊,写日记。谁能想到他竟留下如此多的作品?

“梦雨,你这样一页页翻,到明年也翻不完。”一个舅舅说。不为所动的叶梦雨,蹲在冰冷的地上,翻着一箱纸,试图寻找更多线索,拼凑出父亲不曾被看见的过去。那些纸是父亲的笔记本、日记、字帖、发票……可惜大部分纸箱已被送去四家不同的回收站。叶梦雨在已经装车的垃圾中找到父亲的一些画作。她开始给回收站打电话,恳求他们等一等,或者原路返还。其中一家同意了。不过,正值春节,她需要等两天。

雨连续下了两天,又重又急,浸透了车上的防水布。大年初三,她站在一堆被雨水浸透的纸前。回收站的人耸耸肩,说防水布作用不大。叶梦雨想要抢救这些旧纸堆,丈夫却说,“你这是在浪费时间,你要真想要,不如整车买回去。”不过,工厂没了,没有地方能够装下父亲这一辈子的纸。

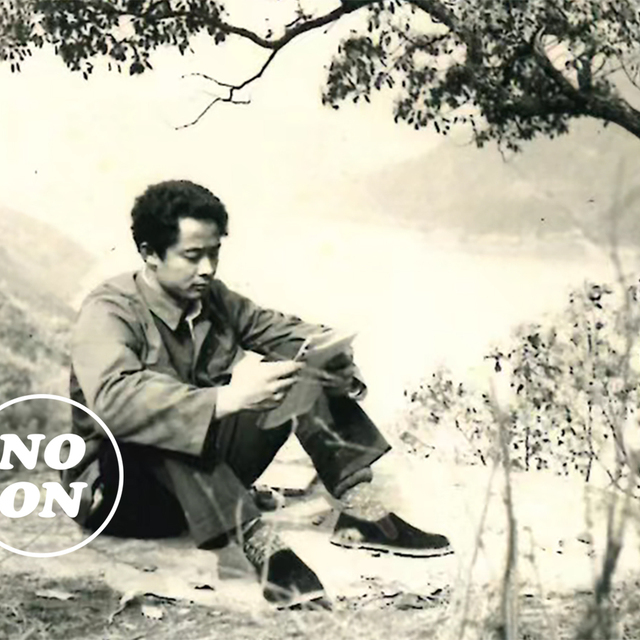

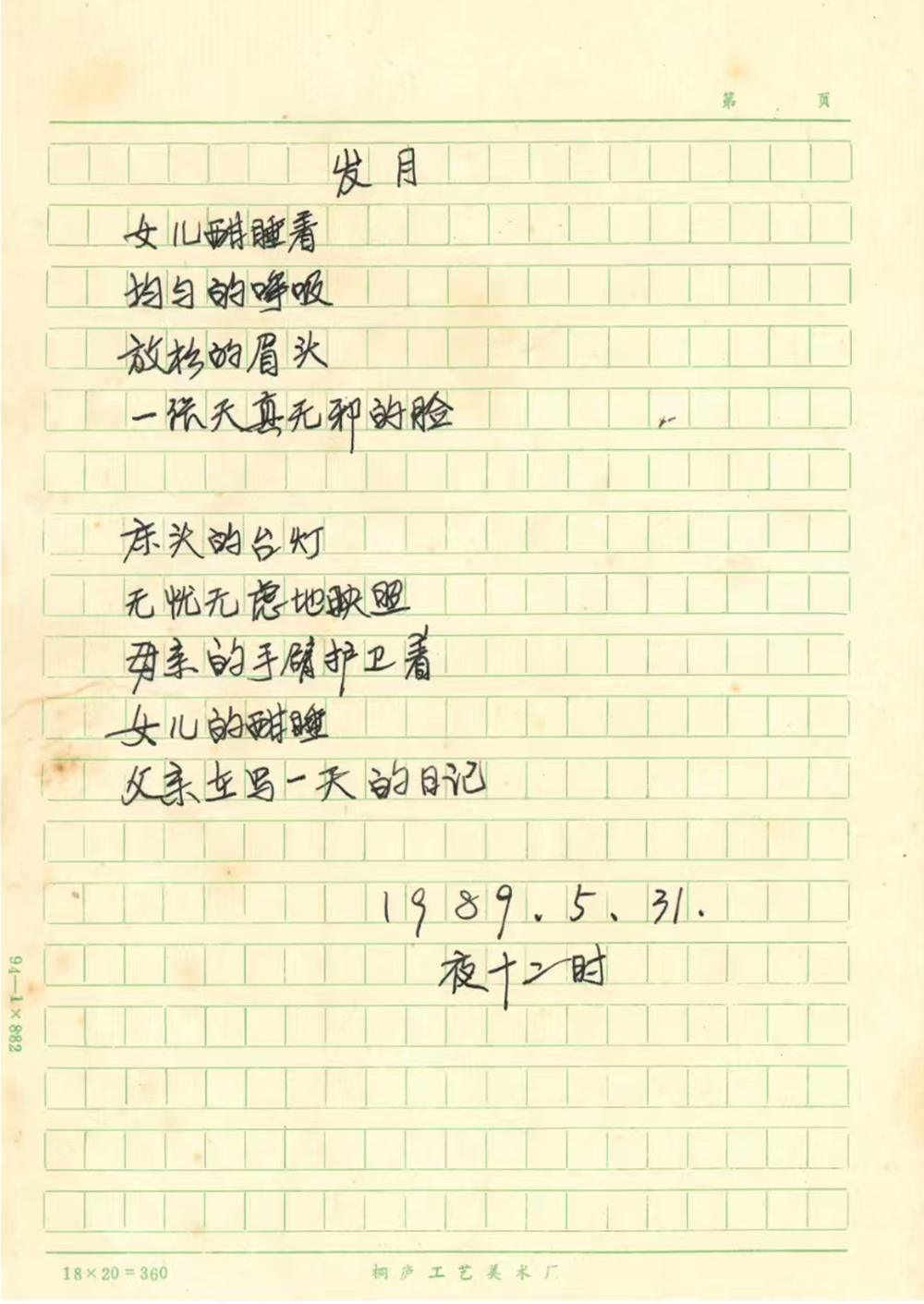

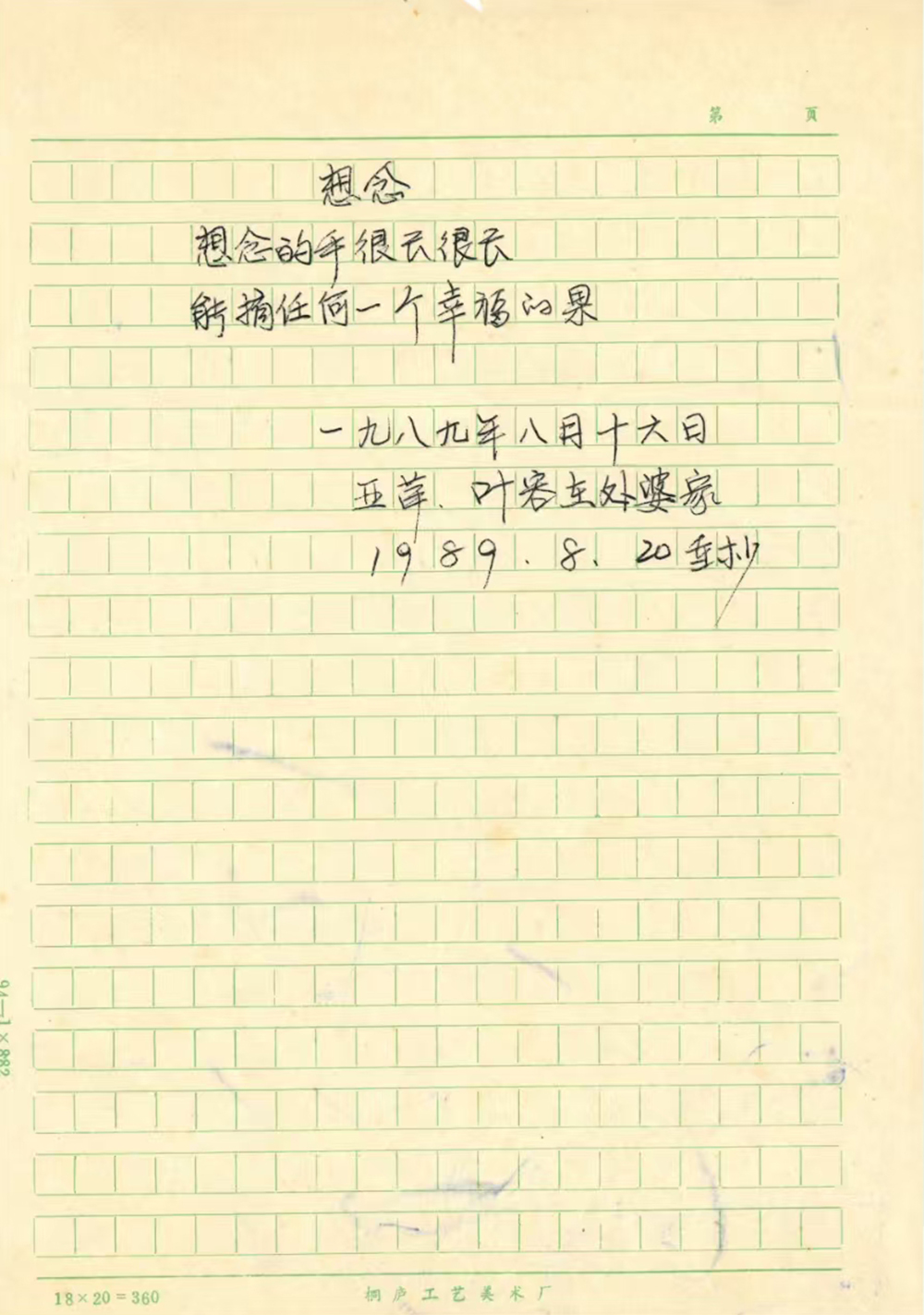

叶小平,生于1957年,13岁失学务农,23岁考入国营工艺美术厂,47岁自办外贸工艺品厂,67岁因病去世。叶梦雨从未想到,父亲不仅是一个农民、工人和厂长,还是一位隐秘的诗人。“我像考古一样,一层一层挖掘这些‘宝藏’,感觉自己打开了一个个盲盒,每一个都让我重新认识了他。”生前,叶小平仅发表过八首诗。他从未以诗人自居,却在繁忙的工作间隙写下数百首诗和数十本日记。直到死后,这些文字才被女儿叶梦雨发现,并整理成诗集《认真地生活》,2024年由浙江大学出版社出版。

这本书不仅记录了一个普通人的内心世界,也成为叶梦雨重新理解父亲的钥匙。她试图在父亲的文字中寻找答案:他为何坚持写作?他的内心有怎样广阔的世界?他对女儿的爱为何很少言说?这是一个女儿追忆父亲的故事,也是对时间、爱与遗憾的沉思。

我已经迟到十年

通过叶梦雨抢救回来的诗歌和日记,读者看到一个普通人如何在大地上诗意栖居。

12岁那年,叶小平的父亲在千里之外被批斗,他跟家人下放农村劳动。小学五年级,年仅13岁的叶小平失学,投入繁重的田间劳作。他在日记中写道:“田间十年,从日出到日落,手长满老茧,背也弯了。”后来,想起和母亲一起劳作的时光,他写下:

妈妈,妈妈/ 那时我和你/ 很早很早就出门了/ 我们要去收割灿烂的黎明

早年失学的经历,让他不愿浪费一分一秒。每天早晨三四点醒来,他从不赖床。他告诉家人:“让我醒了不起床,就像你们睡着,一定要让你们起来一样难过。”他在日记中写道:“当你凌晨睁开眼时,世界就属于你了。”他太珍惜时间,总拿东西填满它——日记、诗歌,还有对生活的速写:割稻、嫁接果树、打年糕。

因为成长在物质和精神都匮乏的时代,叶小平十分珍惜学习资料。他在厂房里收藏了从70年代开始的报纸、杂志和书。出差时,他让同事帮忙录课,用录音机回放。叶梦雨在工厂里找到很多磁带和一架巨大的录音机,都是他当时用来听课的。他不愿迟到,也不能缺席一节课,“我已经迟到10年”。其他人下班去看电影,或者休闲打牌,而他会抓紧所有的机会去读书。

叶小平经常步行几十里到杭州书摊买书,读《世界文学》《诗刊》等杂志。他曾花几分钱买过一本破旧的《世界文学》,其扉页上写着“生活对我们最大的报答,就是我们至今仍然活着”,这句话点燃了他的阅读渴望。

通过职业高中考试,叶小平拿到电大的大专学历。十年后,他通过自学考试进了一家国营工艺美术厂,做彩绘工人。他很卖力,手拿笔很稳,后来被选为厂长。

叶梦雨记得,无论何时,他的衬衫口袋里都有一支笔,一些切得很小的便笺纸。在劳动的间隙,在等车的路上,他会坐在路边椅子上,拿出纸和笔来记录。1987年5月21日凌晨三点,上海西藏中路,在公交车站等车,他写下:

路灯站在两旁,发出自己的颜色

也许笑我,总是匆匆,没有自己的固定

犹如落叶在空中,我有飘忽之感

但我还是向前走

2003年,叶小平47岁时,国营工艺美术厂解散。县委书记建议他转去做公务员,但他拒绝了。他对叶梦雨说:“劳动才有价值,把图纸变成产品,卖到国外去,这是真本事。”他开始经营一家外贸工艺品厂,带着原来的工人继续干。厂房不大,机器轰鸣,他既是老板也是搬运工,60多岁还亲自搬货。

繁重的工作没有压垮他的文学梦。叶小平的早晨不仅是工作的开始,也是创作的起点。他会在天色未亮时,借着昏黄的灯光写诗,在只有六平方米的房间里写作。他喜欢高尔基的自传三部曲,总是大声诵读:“你总是面向一切,这样很好,你要永远这样!”

日记里隐藏的爱

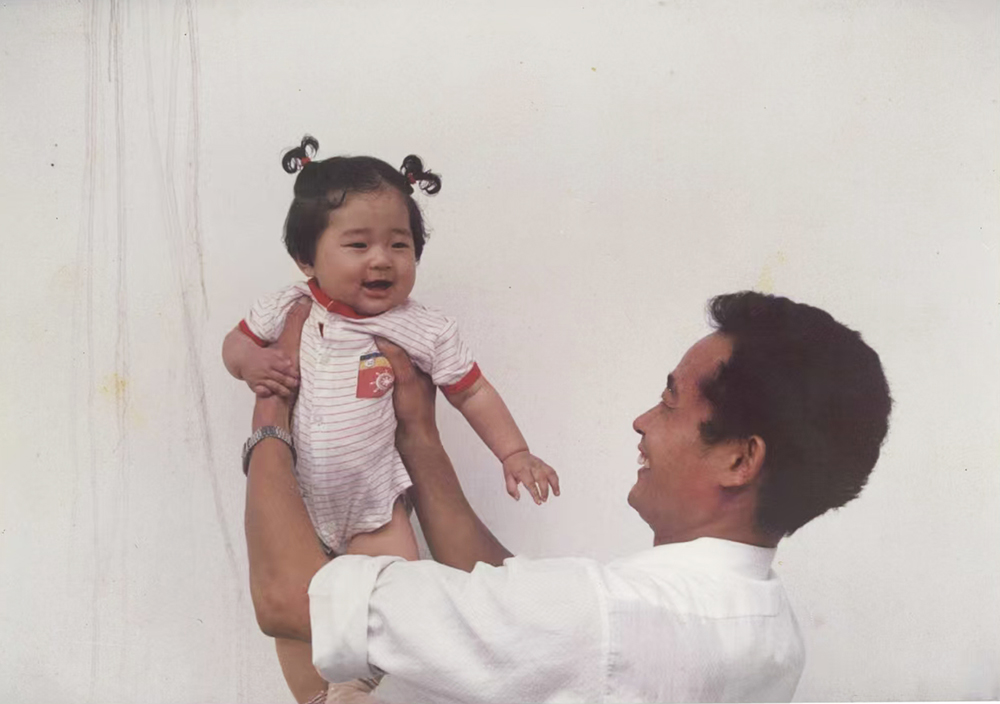

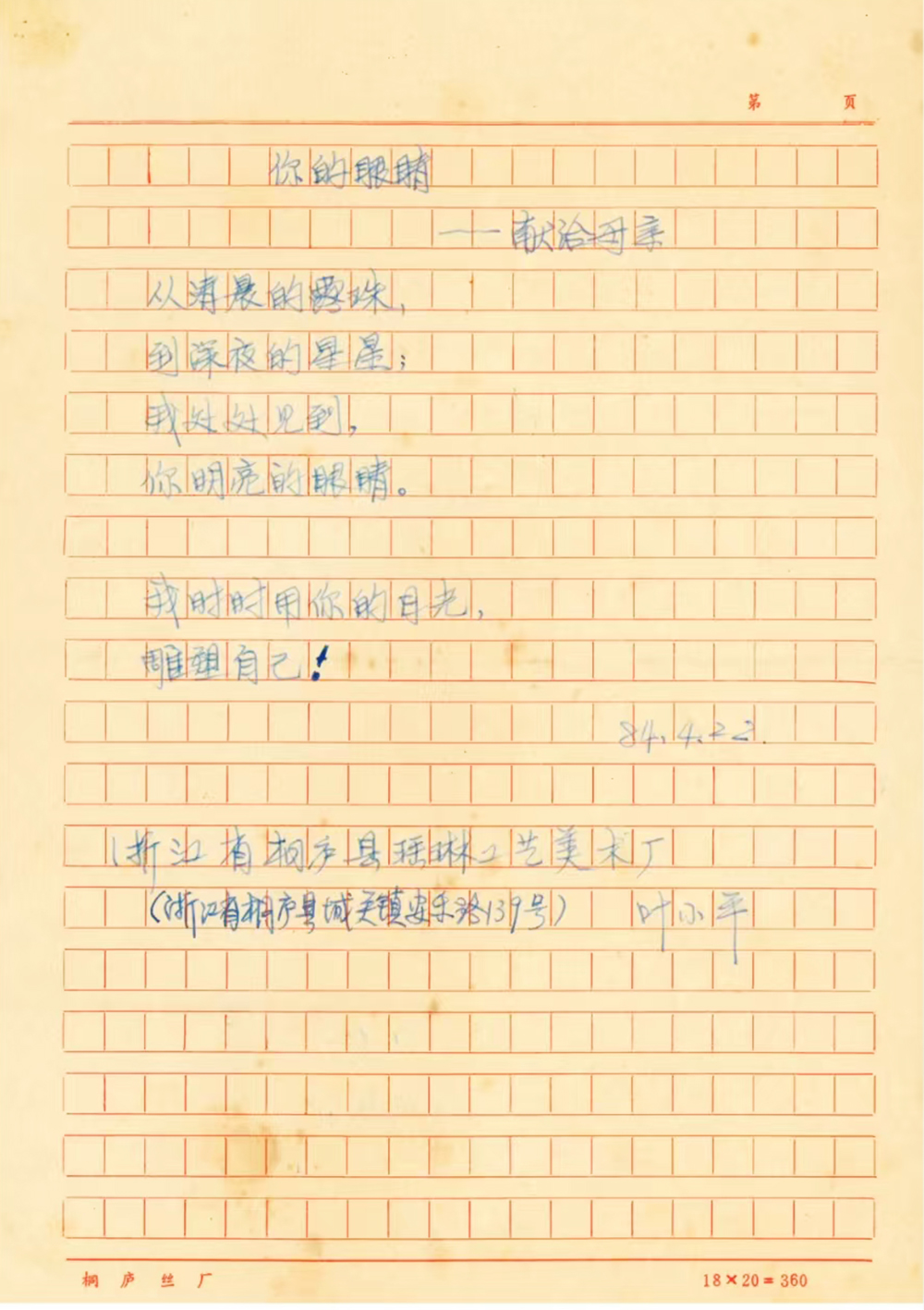

作为女儿,叶梦雨一度以为父亲不关心她。两人视频通话时,他总讲国家大事、中美关系,家常事留给母亲转述。读到日记后,叶梦雨才发现他的爱藏在沉默里。从她出生起,他用红笔记录她的点滴:“梦雨会数1234567,叫我名字了。”她发第一笔工资,说要转给他,他写:“吾女懂事也。”即使她忙于工作疏于联系,他仍在日记里写:“梦雨今天没打来,但心中惦念着。”

叶小平不擅表达思念,却习惯用诗代替。叶梦雨高考失利那天,回到家大哭一场。父亲没多说安慰话,只递给她一张纸,上面抄着一首《蜗牛》:

你是悠游于河水里的鱼,你幸福地游

一切荣耀,歌唱,幸福那属于你们

把讥讽,恶毒的白眼投掷过来

我将勇于忍受

爬行在自己的路途上

像你们的生命终会有终结的时候

我将蜿蜒地投向我生命的归宿

她将这首诗贴在书桌前,激励自己,后来考上大学,慢慢走出阴霾。整理父亲的诗稿时,叶梦雨发现,早在1985年,叶小平就曾在笔记本里手抄了这首诗,只是字迹更青涩。她猜,年轻的父亲也曾用这首诗鼓励他自己。大学毕业后,叶梦雨纠结要找工作还是继续读书,叶小平让她向前一路走去,不要为身旁的花草逗留,人生能用于学习的时间很宝贵,“你要专心继续走下去”。最终,她选择了出国留学。

逢年过节,每次给女儿寄家乡特产,父亲的包裹都会附上一首应景的手抄诗。新冠疫情期间,叶小平偶尔会拍一些诗歌发给女儿,工作忙碌的叶梦雨不太在意。当女儿在春节工作不能回家,父亲发了一首土耳其诗人塔朗基的《火车》给她:

去吧,但愿你一路平安,桥都坚固,隧道都光明。

后来,叶梦雨看到父亲当时的一篇日记:“想发首诗给梦雨,又怕她不感兴趣,就没发。”她盯着这句话,心像被针扎了一下。随着父亲的离去,这些记忆都变成女儿无法弥补的遗憾。叶小平的诗还记录了许多劳动的碎片。他写过厂里的机器:“铁的声音比人诚实”;写过富春江的水:“流得慢,却从不回头。”这些诗句短促,像他的生活节奏,却藏着深意。叶梦雨整理诗稿时,发现一首未完成的草稿,标题是《写给我的女儿梦雨》:“十七年前,你呱呱坠地……”最后一句是:“我想紧握你的手告诉你,人生就是在不断地得到和失去中奋进。”

辛劳一生的叶小平身体状况并不如他的意志那般坚强。2019年,他做了胃全切手术,当时许多朋友建议他不要再办厂。厂里很辛苦,而出售的外贸工艺品利润又很薄。但他不愿放弃,出院没几天,60多岁的叶小平就在厂里搬货。叶梦雨跟他吵起来,“我现在已经不用你赚钱了,你把身体保持好就行了。”

2022年,在生命的最后阶段,叶小平还在医院的病床上让家人查邮件,接订单。女儿难以理解,让他休息,不要操心工作了,没想到他很生气:“没有我工作,你哪里能去留学?”

叶梦雨曾认为父亲是一个固执、倔强的人。后来看到父亲在日记中反思,他认为自己很窝囊,赚的钱不多,但他又鼓励自己“多接几个订单,多干一些活”,肯定能赚到钱。看到女儿在北京还是租房,他说,“梦雨在北京没有像样的房子,我这个父亲窝囊,要更加努力赚钱。”

她这才理解,原来父亲的倔强不是逞强,而是自责,认为“北漂”的她过得“不好”是自己的责任。

迟到四十年的投稿信

父亲去世后,叶梦雨决心出版父亲的诗。桐庐诗人舒羽帮忙联系浙江大学出版社,编辑罗人智建议加入父亲的速写做插画。2024年,《认真地生活》出版,收录了叶小平的诗、日记和画。书名来自他一生的信念。诗集一经出版,引发热议。

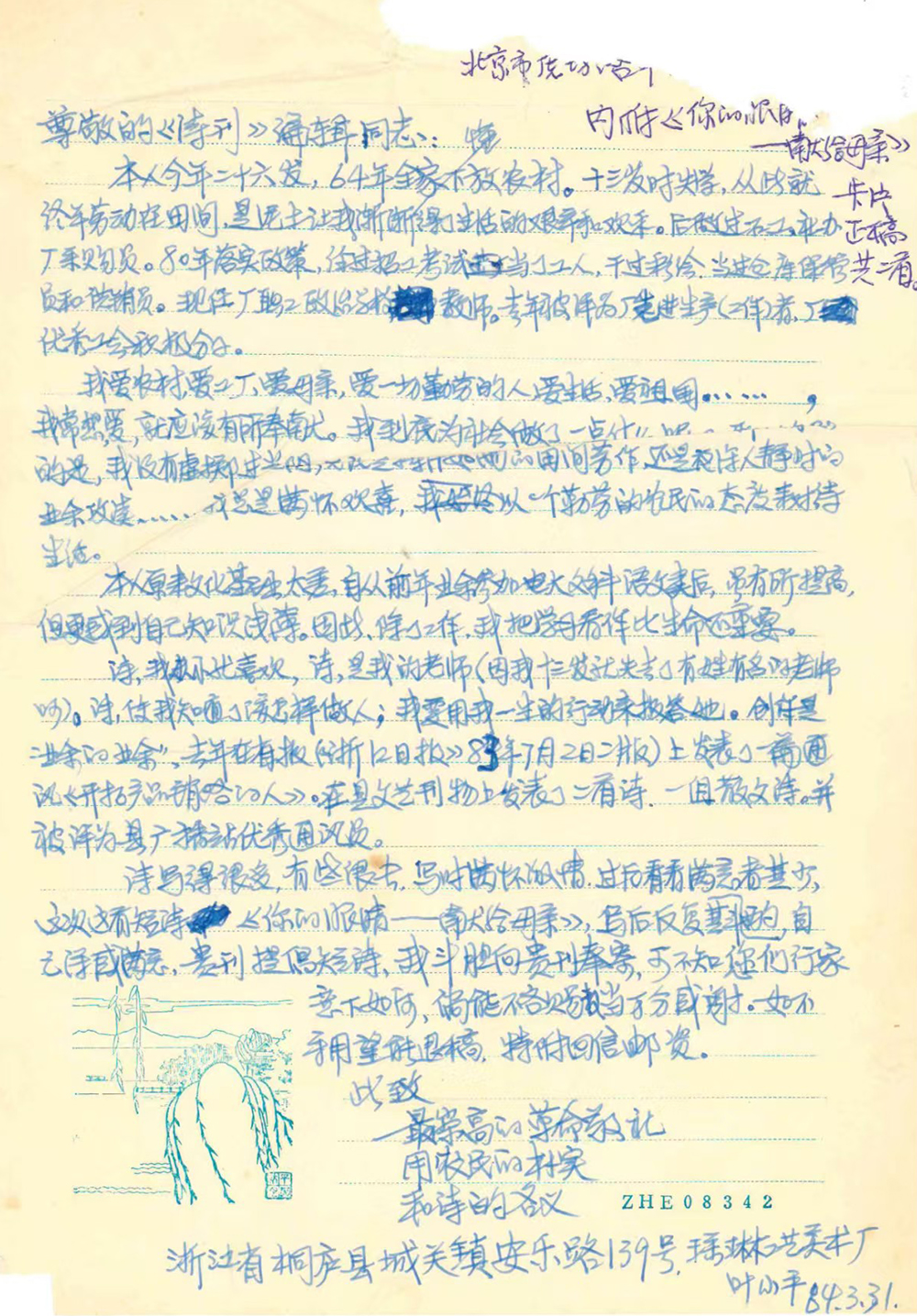

1984年,叶小平曾给《诗刊》投稿,信中写道:“诗,是我的老师(因我十三岁就失去了有名有姓的老师呵);诗,使我知道了该怎样做人,我将用一生的行动来报答她。”这封信没有寄出,诗稿也被藏在仓库中。“我没虚度光阴,田间劳动和工厂工作,我都满怀欢喜,以农人心态面对生活。”40年后,《诗刊》主编李少君才读到叶小平1984年的投稿信,他决定在2025年首刊登载这6首遗作,并在卷首致敬叶小平、狄金森与叶嘉莹。

叶梦雨记得,外出求学时,叶小平曾送过一本《狄金森诗选》给她。这本诗集中,有这样一首诗,暗合了父亲的一生:

小石头多么快活/独自在路上滚着

从不介意荣辱/从不畏惧危机发生

他朴素的褐黄衣裳/为过路的宇宙所穿上,

像太阳一样独立

成群或单独,都发光,

以不拘礼的淳朴

履行绝对的义务

狄金森曾写道,“如果能让我的心免于破碎,我就不算白活。”跨越时间和国别,叶小平也有共鸣,他说,“写作是我们观察世界的唯一方式。”诗人们用诗歌构建了一个个无人知晓的小小宇宙。

在北京的新书会上,叶梦雨说:“父亲若看到自己的投稿信刊登在《诗刊》上,会很开心。从1984到2024,这封信走了40年,终于有回响。”他的诗歌简洁明快,语言朴实,主题多围绕劳动、自然和亲情。这些诗句短促,像他的生活节奏,暗藏深意。如:

可后来,生活使他懂得

牧牛绳和柴刀远比笔墨重要

于是他在三十年里

跟父辈走着三千年的路

——《想起洪根》

叶小平说自己是——标准的农民,合格的工人,他从未认为自己也是诗人。但他用诗歌对抗生活的磨损,他的诗集不仅是遗产,也是对叶梦雨的告慰。她在扉页写下父亲送她日记本时的寄语:“写日记,我拥有了自己的历史,在前进中思索,在思索中前进。”

叶梦雨最遗憾的是,没能早点读懂父亲,没能留下更多诗稿,“如果时光倒流,我想租个仓库,把他的文字都保存下来,也许可以多留一些手稿。”

在一次次的讲述里,在诗里,叶梦雨再次理解并拥抱了父亲。厂房空了,废纸堆散了,但叶小平继续在诗里活着。叶小平曾摘抄过诗人陈梦家的《一朵野花》,这首诗也映照了他的一生:

一朵野花在荒原里开了又落了,

不想到这小生命,向着太阳发笑,

上帝给他的聪明他自己知道,

他的欢喜,他的诗,在风前轻摇。

一朵野花在荒原里开了又落了,

他看见青天,看不见自己的渺小,

听惯风的温柔,听惯风的怒号,

就连他自己的梦也容易忘掉。

——完——

作者明亮,一个喜欢蹲下来看世界的人。

图片由受访者提供。