文丨百合

编者按:收藏家刘涛十年前在上海文庙淘书时,偶然发现一厚沓书信。这是一位名叫素锦的女人写给家人的信,共482封,60余万字,时间跨度20年。翻看这些充满生活细节和情感纠葛的信,刘涛百感交集。后来,刘涛和作家百合一起,以这些书信为基础开始非虚构写作。近日,《素锦的香港往事》一书由中华书局出版。

素锦出生于上海,年轻时因家贫做了舞女。结识商人章文勋后,在没有名分的情况下生下三个孩子。但章却带着原配及孩子去了香港,素锦失去了生活来源。百般无奈,她于1956年只身赴港。三个孩子留在上海,由素锦的妹妹妹夫照顾。

那个将正室妻儿带走,却连招呼都不跟素锦打一声的男人,会怎么对待她?一个孤独的女人在香港经过怎样的煎熬、挣扎和打拼,才能把钱源源不断地寄给上海的家人?答案就在这400多封发黄的信纸里。以下内容摘自该书。

章文勋的“逐客令”

1958年九十月间,在素锦来港长达两年以后,章文勋总算是开恩给她租了一间小房子单住。他打工的公司写字间扩充了,明年要开办制衣厂,这对他来说是个利好消息。

素锦终于搬离了位于柯布连道六号的小姑姑家,新家地址在北角英皇道附近。1958年10月13日她给妹妹的信里说:“而现在呢,虽则是租了一间房,而开支等用到(倒)也不小,越加在心急着盘算着,希望能达到接孩子的愿望。”

然而章文勋承诺的每月三百元生活费,并未兑现,反而还减到了二百,后来又改口说再加五十元。素锦小心计算着,要把每一分钱都用在钢刃上。

她把原先买衣服的十几元预算买了布,做了些床单和被子夹里,预备孩子们来了用。就这样耗子偷米似的,每月零零碎碎买点生活用品,想给孩子们拼凑成一个像样的家。

亲戚叫她看电影她都婉拒了,受人邀请还得还礼,她没有那个余钱。也不高兴逛马路,“这里的东西真叫人爱,所以我连看都不看,免得引起奢望”。

她刻意吃得很差,因为一吃好点的就会想到孩子,心里便会充满负罪感,于是她成了所居住的377号(楼)里饮食上最苛待自己的人。

除去必要的生活开支,她现在每月争取存一百五十元——孩子们若来了,用钱的地方一定会很多。

小姑姑开始还担心她这点钱不够用,会向他们借钱,没想到素锦把生活安排得井井有条,出门穿得整整齐齐,头是头脚是脚。对比身边其他有些贫贱夫妻,为了钱弄得生活乌烟瘴气,人也邋里邋遢,小姑姑不禁对她刮目相看。

素锦自己也颇以为傲:“每逢出街,人们或以为我是个有钱人,有眼有白的。”她分析那些人过得不好的原因是不会处理经济,香港这地方虽然风气不好,人容易被花花世界带偏,但自己如果头脑清楚有定力,就不会轻易被同化。

素锦和妹妹此后将近半年的信件遗失了,两边还发生了什么事情不得而知。只知道,半年后,素锦不仅没把三个孩子接到香港,她的生活又再次陷入了困顿。

章文勋公司打算开办制衣厂的计划泡汤了,素锦屡次找他索要生活费而不得。

没多久,章文勋又一次远走他乡,把她一个人丢在了香港。这一次他去的是越南首都西贡,即后来的胡志明市。他从西贡连寄回来三封信,但每一封信都是在诉苦。说当初自己因借贷无门才离开香港,过去才发现那边因用人不当,一切要从头做起,目前归期无定。他还说,自己没法给素锦寄生活费,也理解她的处境,如果她“改变方针”,意即另择良人,他绝不怪她。

这又是一份变相的“逐客令”。

素锦把信丢到一边,走到窗前,推开那两扇窄窄的小格子,楼下的市声瞬间蹿上来。这座华丽冰凉的城市,它的繁华日日在眼前上演,却与她毫无关系。抬望眼,一轮明月高悬头顶。

她现在连哭都哭不出了。必须要自谋生路了,否则别说孩子,自己也要饿死。

热心肠的张先生

素锦所谋生路,无非两条。一是找工作,谋生;二是找男人,借谋爱而谋生。

素锦两条路都走了。

先说打工。她的第一份真正意义上的工作,竟然是李嘉诚给的。

香港的塑胶花由李嘉诚的长江塑胶厂于1957年最先生产,香港市民也开始喜欢用逼真低廉的塑胶花来美化环境,本土需求开始增大。这促使塑胶花工厂进一步扩大生产规模,进而需要大量的做花工人,走投无路的素锦就这样进了塑胶花工厂。这份工作她后来做到大约1961年底至1962年初。

目前能看到1961年留存下来的素锦的第一封信,写于11月26日,就在这封信里,她第一次提到了一位张先生:“譬如张先生是我机缘认识的,而他却热心热肠,照顾我实际,帮助我实际,帮了许多忙,也是清清白白的,一无所求,非常同情我,犹如哥哥妹妹一般。”

这个张先生,章文勋也认识,也许素锦正是通过章文勋结识的,在章走后,两人来往日渐频繁。素锦的笔下,他颇有孟尝之风。“张先生不是帮我一人忙,许多亲戚朋友多少都帮忙,此人也是在这个世界上算少的了。不过有时约我吃吃茶谈谈天,所以人好也会遇到好人的。不能一概而论的。”

张先生了解素锦的情况后,同情她的遭遇,赞颂她妹妹妹夫的伟大,斥责章文勋不负责任。在素锦的描述中,他待她很好,说看她不像水性杨花之辈,便常约她吃吃茶谈谈天,还资助了她的租房押金及其他费用。

可以想象,三十多岁的素锦,正是帛里裹珠、风月初霁的年纪。她模样出挑,有品位、会打扮,虽拮据但不露窘相,自带上海女人特有的精致温婉。早年的欢场历练,令她更会察言观色,言谈更擅机变,谈及自己的处境时,一派楚楚可怜。这样的女子,坐在咖啡桌前,幽暗灯光打在她凄楚的面容上,俨然一幅落难佳人图。张先生怜香惜玉之情油然而生,否则不会三番五次资助她。

素锦现在的房子住不得了,她被房东赶了出来。因为那天屋里来了熟人,她正好外出,熟人在她房间里说房东家儿子儿媳的闲话,被路过的房东听见,误以为是素锦说的。素锦有口难辩,只好忍气吞声再出来找房子。

“因香港地方各物俱涨价,房租尤甚,因地产涨了,房租也跟上了,住是香港最大的开支。”

反正是一个人住,她想减少支出,便四处找小房子。但没想到找小房子跟中彩票一样难,越小的反而单位面积租金越高。最后她只能把目光投往郊外的北角,这里比铜锣湾、湾仔都便宜一些。后来终于看到一间蜗居,房租八十元。张先生听说这间房子建在塑胶厂上面,提醒她万一失火插翅难逃,让她再找,钱不够来找他。

1961年11月30日,素锦搬到了香港北角英皇道皇都大厦北座三楼M座,面积只比上海亭子间稍大一呎(香港的房子以呎计,1呎约等于0.0929平方米),每月房租是一百一十五元。因为还要付押租,素锦拿不出。

她只好开口向张先生求助。

“我与他告知情况,他又热仗助我押租和其他费用,虽则是二三百元,可是以目前我的情形,不能不说是吉人天相,所以小娘娘那边的押租,我就不去拿。”

可惜张先生不是大富豪,只是个小商人,不能固定帮她,“下个月他走了,他就不能顾到我,我自己也知道,如果能找到事最好……”一个月后,张先生去了婆罗洲谋事。婆罗洲,即今天的加里曼丹岛,位于东南亚马来群岛中部,南临爪哇海,北临中国南海。

素锦又恢复了无依无靠的弃妇身份。

章文勋从越南西贡来信,素锦很刻薄地形容他“东奔西走像头疯狗似的,想做成生意”。章在信中对素锦的状况表示忧虑着急,让她感到些许安慰,“这样还咽得下一口气,总算他还为我们在动脑筋,他说他心里难,今日之下有这种环境,为何有此种情形”。

此时的素锦已不在塑胶花厂做工了,小姑姑给她介绍了一份抄写的工作,按次计算,每次十元,外加管两顿饭。这份工作不固定,人家需要才来找,于是她只好东走西走,到各处帮帮手,顺便在人家家里吃个饭。

经过社会上一年的摸爬滚打,同年6月,她进阶成了一名高档餐厅的收银员。

餐厅收银员

这家名为特美华的餐厅位于香港跑马地,是一家印尼特色餐厅,在香港算是首创。餐厅主打印尼食品和马来食品,老板娘和女侍应生全是穿印尼的纱笼制服,所播放的音乐也是以印尼歌曲为主,目的是吸引外国人,客人以英国人、荷兰人、印度人、印尼人居多,一杯咖啡或奶茶的价钱是一元。

餐厅的投资人是新加坡和印度尼西亚的华侨,光买店面就花了大约十五万港币,又斥资十几万港币购买设备,餐具全是名贵的特别定制,还专门买来马来亚及印尼的特别品,比如有声的录音唱机。电灶、雪柜、冷气机一应俱全,都是最先进的配置,就连新买的收银机都是两用的:电和手摇。没有电的时候用手摇,仅这一项就花掉三千元多港币。

素锦高兴地告诉妹妹:“不得不说我运气真是太好了,去应聘面谈时,老板娘一见我就表示很喜欢我,立刻决定留用。”

仅1962年一年,就有约十五万人涌入香港。人口激增带来了非常多的社会问题,工人罢工、停水停电、物价飞涨。在激烈竞争的用工市场,素锦能抢得一席实属不易,虽然待遇不高,但她既没有学历,又没有工作经验,年龄偏大,能有人用她就很幸运了。有这份薪水在手,她每月的房租先有着落了。

在这里做收银员,上岗之前须得先交五百元现银保做押金。薪水每月一百二十元,一天管三餐饭,小账也有一份,但银钱收错要自己负责。如果早上去店里早的话,还有面包和咖啡做早餐;上午十一点吃中饭,下午五点半吃晚饭。

素锦首先需要克服的是语言关。所有的侍应生全是华侨,也都会讲英文、马来亚文、国语、广东语、福建话,还有的是会讲日语和安南话,在语言方面实在是人才济济。素锦觉得在这里工作的另一大福利是可以多学些语言。

老板娘更是个语言天才,她会讲九种语言。店里只有素锦一个上海人,平时她说广东话,偶尔会说国语和少许英文,没想到,他们里面竟然也有会说上海话的!真是大大的surprise(惊喜)。

餐厅营业额平均每天一千多块,星期六、日比较好,最多的时候有两千块。菜单上单品一共有一百六十六种之多,名称密密麻麻,分别用印尼文、马来亚文、英文、中文等多种语言写就,再加上要牢记各种单品的价格,素锦一上来有点吃不消。但她暗暗告诉自己,这份工作来之不易,一定要珍惜,全力以赴去做。

有了收入,就可以贴补上海亲人了。尽管每月的薪水连小费一共只有二百元左右,房租倒要用去一百一十五元,再买点生活卫生用品便所剩无几,但她还是千方百计省出钱来,频繁往上海家里寄包裹。

一开始她都是通过店家寄,付给人家相应报酬。店家把东西先送到澳门,再从澳门寄出,这样可以降低邮费,从而赚取更多利润,但却谎称是从香港直邮上海,素锦一开始不知道,后来知道了这些“生意人的奸猾”,便决定以后自己从邮局寄,不多花冤枉钱了。

因为有“粮食邮包不许超过两磅”的新规定,素锦变通为分开几处邮寄。

6月,她给妹妹寄回布料:“你说格子布已收到,那么还有一块花府绸收到没有呢?”

7月,她寄回了花生油和片糖(蔗糖制成),分别寄给小弟弟、妹妹、妹夫三个人收。

8月底,她寄回了生油和冰糖,这些比较实用。生油即酱油,两盒寄到淮海中路儿子女儿的住所;冰糖则寄给妹妹。

邮局往内地寄东西的人太多了,排着长长的队,一排半天就过去了。

素锦说:“这几日我们这里的报纸又在说粮食邮包也不让寄了,不知是不是呢?”她很担心,如果是这样,孩子们的营养可怎么办?囡囡的肝炎还没有痊愈。

10月初,她寄回了二公斤猪油,这次她是去永兴隆银号寄的。邮局人满为患,她实在没时间排队。这个月收入也不好,才拿到七十元小费,养自己都勉强,但她还是从牙缝里抠出来了钱。这些猪油,连税在内共花去港币十九元四角。

11月初,她通过南洋银行汇款一百元人民币,合港币二百四十五元,让妹妹自己买套鞋、钢精锅等生活用品。这一回她没有寄物,寄的是钱。

因妹妹素美告诉她,寄钱比寄东西更合算,可以换侨汇券——那可是宝贝。

当时内地的食品供应非常紧张,购物得凭票。国家为了争取更多外汇收入,规定寄来的外汇可以领到同样金额的物资购销凭证给国内收汇人,俗称侨汇券。侨汇券包括粮票、布票、棉票、副食品购买券、工业品购买券、肥皂票、煤票、油票等各种票证。有了这些票证,就可以去各地的侨汇商店买紧俏商品或生产物资。

素美有了外汇就有了侨汇券,可以凭券去买各种需要的物资,可谓一举两得。从那以后,素锦就由寄物慢慢转成寄钱,大部分时间每次汇一百港币,合人民币四十一元左右。

素锦也很高兴:“知道你们收到钱后,可买配给的东西,我也很高兴,我心里在想,最好能每月多寄些钱回来,目前不能,大概过一时我在(再)设法寄来,勿念。”

房租与台风

那一年,素锦又换了一次房子。如果没有小费,她的月薪是一百二十元,交完房租后只余五元,几乎等于白干。不如,找个更便宜点的房子住?反正自己白天在外工作,只有晚上回来睡觉而已,这样就能多省出一点给孩子们。

她这样安慰自己:“宁可心宽,不可屋宽。”

一冲动,她告诉房东,自己住到月底就搬走。事实证明,素锦太天真了。房租飙升的速度令她措手不及。再回原地方住?不可能了,房东已经光速把房子租出去了,月底之前她必须腾出来。

素锦快疯了。白天要上班,没有时间去找房源。只能靠每天早上看报纸或街上贴的招租红纸,更惨的是,连招租红纸也越来越少了,外来人口多,房子一抢而光。她只好牺牲下班后的睡眠时间出去找,疲劳加焦虑,整个人瘦了一大圈,神情恍惚,走路直打晃,像个行走的衣服杆子。

兜兜转转到8月份,素锦搬进了轩尼诗大厦8楼A座。总算没有露宿街头。

令人啼笑皆非的是,经这一折腾,白花了八九十元的冤枉钱。中介费二十元;新房子房租一百二十元一月,比原先反还贵了五元;而且搬个家一进一出,需要购置物品,又是六十元不见了。

损失大了去了,她好不沮丧。这是对自己冲动的惩罚。

这也罢了,房子还不好。面积跟之前那间差不多大,但是是西北向,夏天西晒严重。她工作的餐厅里放着强冷气,冻得半死,回到家,又热得像蒸笼,一冷一热交替之下,身体不习惯,晚上一直失眠,白天精神很差。

她心疼死了这一百二十元的房租,每天只睡几个钟点太浪费了,但不这样又到哪里去住呢?

换房还不到一周,素锦就遭遇了一次空前绝后的天灾。

1962年8月31日,她白天起了个大早,刚给家里寄完两盒生油、一盒冰糖,夜里“温黛小姐”(Wanda)就来了。那是一场让香港人闻之色变、多年后仍心有余悸的飓风,风力是十二级。

电影《岁月神偷》里有令人恐惧又心碎的一幕:台风将一家人赖以谋生的鞋店屋顶掀翻,为了房顶不被吹走,风雨中,爸爸妈妈用手死死抠住屋架,身子吊在半空中,下方,孩子紧紧抱着妈妈的腿,怕妈妈被狂风吹走。楼下的玻璃被刮破,一家人眼睁睁看着一屋子货品被刮飞。

影片里那场台风的名字叫“贝蒂”,而素锦遇到的“温黛小姐”比“贝蒂”的威力还要大,它被称为战后吹袭香港最强的台风,风力十三级,风向为北风,一小时平均一百三十三公里,风速纪录至今未破。“温黛小姐”导致一百八十三人死亡,一百零八人失踪,三百八十八人受伤,七万二千人无家可归,是香港历史上最恐怖的台风。

素锦这样描述那一晚的情景:“我整晚没有睡,因风向西北,我的房间也是向西北,所以晚上的窗户震震发响,像将窗子也吹去,整个大厦都震动。我住的是八楼,很高,对面房子很低,所以更加临空,风力更大,结果是二块玻璃被风吸去,百页(叶)帘也被吹落。在1号的上午九时半到十时半,风是更猛烈,将东西挤在一块。我和房东都走下底层去,因风吹得害怕,像房子要倒一样,后来在下午三时后风力渐小,我才睡了一下。饭是在房东处吃的,这次的风,使香港人损失很大,虽然我没有损失,但饱受虚惊。许许多多的人无家可归,那天我没有去上班,全市交通瘫痪,我幸而早一天将东西寄出。不然的话,一定又要迟几天。交通的问题,新界那边,差不多都被水淹了。在香港住的问题很大,像发大风房子及地点都有关系,有钱的房子住得好,风吹也比较不受什么影响,像没有钱住的山顶木屋及旧木楼,这次被风吹楼塌人死,比比皆是。”

房间的玻璃被台风吸走,如果人正好站在窗边,那后果简直不堪设想。后怕之下,素锦得出的结论既真实又心酸:“难怪房租贵,这也是原因之一。”

如履薄冰的工作

素锦的餐厅工作也做得如履薄冰。

“我近来工作纯熟,但总是战战兢兢的,巴望没有过错,我心情可以平静一些,所以我非常准时地去上班,宁愿多做些时间,是好是坏,人们是有眼睛的。”

她唯恐被寻了错处辞退,因此拼命表现以获取老板信任,终于顺利度过了三个月的试用期。

店里纪律是迟到一次受训,两次就辞退。为此素锦每晚都睡不踏实,怕第二天睡过了迟到,夜里要惊醒好几次。

她每日工作时间远超十二小时。准时上班,下班后主动留下加班,每晚十一点半交完账才能出店门,到家时已是凌晨,累一身臭汗。此地夏令时限水,只有下午四点半到晚八点半供水。回到家水早没了,只能简单擦洗一下拉倒。

为了留住这份工作,素锦对老板夫妇唯唯诺诺,他们向她吐槽其他员工工作不卖力或不懂规矩时,“我是唯唯是听,也不多讲的”。下午店里不忙的时候,她会被老板娘叫去跑腿,干这干那,一口气都歇不了。精力不济,每天下午四点都得喝一杯咖啡提神。

因劳动强度大,店里没有一个员工不喝咖啡。

然而就算大家如此努力工作,也很难换来老板娘的满意,她脾气很臭,稍不留神就要骂人,每周都有人因受不了而离开。这样的高压之下,为了生存,员工之间也互相倾轧、冷嘲热讽,店里弥漫着紧张的气氛。

老板娘一开始对素锦还算客气,后来渐渐“一视同仁”了。素锦经常被不分青红皂白地、大声咆哮着骂一顿。

“这个老板娘自以为是世上最聪明的,别的人都是笨蛋,同时也最会看不起人,自以为她是高贵的,使人引起反感。我真想回掉不做,可是目前的环境……”

一想到嗷嗷待哺的三个孩子,她只能忍气吞声做下去。

“真希望有一天能自己有房子,不受气,不受威胁,生活能安定。做了三个多月工作,我也学到些,看人的百态,所以心中一直在有一种信心,我一定要到达愿望,就是绝不气馁。”

——完——

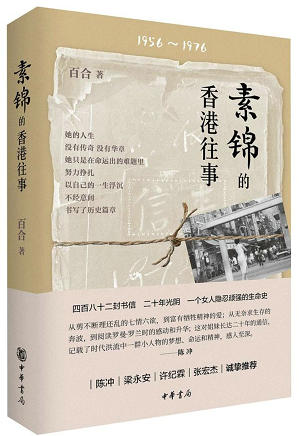

题图:1960年代初,香港北角英皇道近明园西街。图书出版方供图。