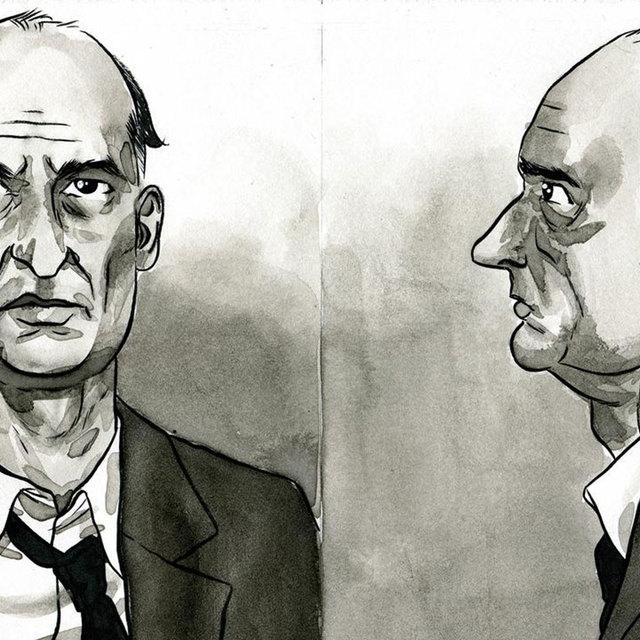

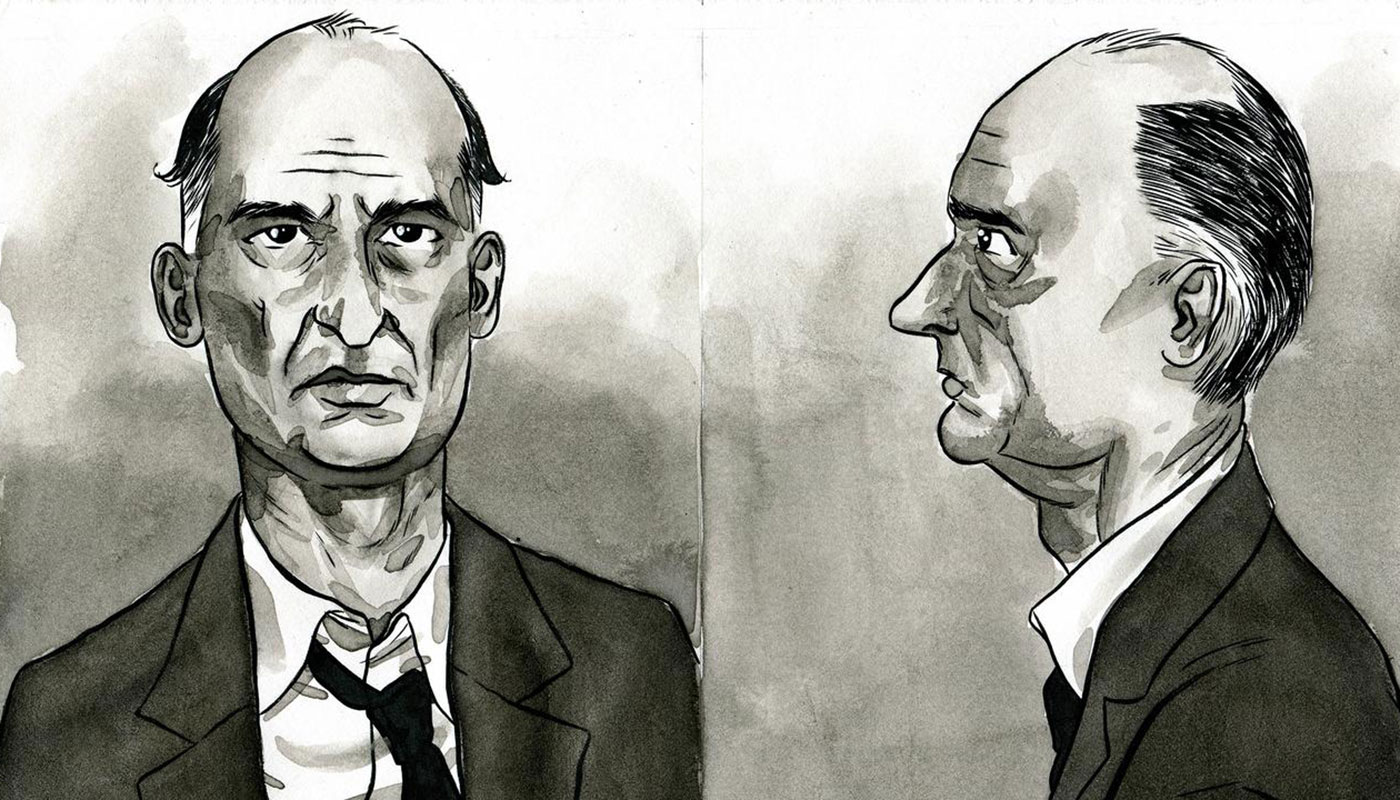

他叫鲁道夫·伊万诺维奇·阿贝尔,克格勃陆军上校——一位间谍大师,隐秘地安插在美国,居于那张巨大间谍网的核心,这张间谍网曾经威胁着我们所珍视的一切。

不过,这并非全部真相。

他有另一个名字:埃米尔·戈德富斯,一位亲切谦逊的退休照片冲洗员和业余画家,在1950年代,他和一群住在布鲁克林的现实主义艺术家一起,发展自己的技艺。

当然,这也并非全部真相。

* * *

千真万确的事实是:1957年6月21日早上7点,50多岁的埃米尔·戈德富斯蓬头垢面、光着身子前去应门。他位于东大街28号莱塔姆旅馆的房间,响着锲而不舍的敲门声。

三位美国联邦调查局的探员走了进来,让他穿上短裤坐到床上,接受讯问。他们叫他“上校”,询问他很多问题,包括他的身份,以及间谍活动,还警告他,如果拒绝合作,就立即逮捕。多数时候,戈德富斯保持沉默,偶尔咕哝一两个词,通常自相矛盾或是虚假的回应,他否认一切指控。

大约20分钟后,美国移民局加入了这次临时的“早餐谈话会”,主题随之转换,他因违反移民法而被拘留。在这个房间里,联邦调查局探员搜到了各种证据,包括名为“马丁·柯林斯”和“埃米尔·戈德富斯”的身份文件,中空的硬币、剃须刀、袖扣,藏有微型暗格的铅笔,一个短波发射机,其他克格勃的照片和各种用来生成密码和解码的材料。

1957年8月7日,我父亲伯顿·西尔弗曼在上班的路上——那时他是一个刚从军队退伍的年轻艺术家,在《纽约邮报》做版面和图表设计,突然瞥到路边报刊亭里醒目的新闻头条《俄上校疑为在美头号间谍》,副标题是“嫌犯称用布鲁克林工作室领导情报网”,导语里进一步说他是“美国逮捕过的最重要的间谍”。

对我父亲而言,那一刻太不真实了。报纸上瞪着他的那张脸是他的好朋友埃米尔,不是什么克格勃间谍。埃米尔怎么可能是“间谍大师”?他连个普通的卧底都谈不上吧?他是个业余画家,弹得一手不错的吉他,是位有魅力的老绅士。这样的人怎么会成为敌人?他呆呆地站在上班的路上,被这幅画面钉住了,他无法把自己认识(或者是他以为自己认识)的那个人与报纸上描述的人联系在一起。

* * *

嗯,的确,他是间谍。就在纽约,在布鲁克林。埃米尔·戈德富斯并不是什么勇敢的传奇人物,罩一件军装皮大衣,嘴角叼一支香烟,散发着神秘的魅力,被詹姆士·邦德和杰森·伯恩 式的人物追逐。他是一个秃顶的中年男人,身形瘦而结实,似乎永远都穿灰色的衣服。好吧,他确实有一件大衣,至少有一件笨重的雨衣。

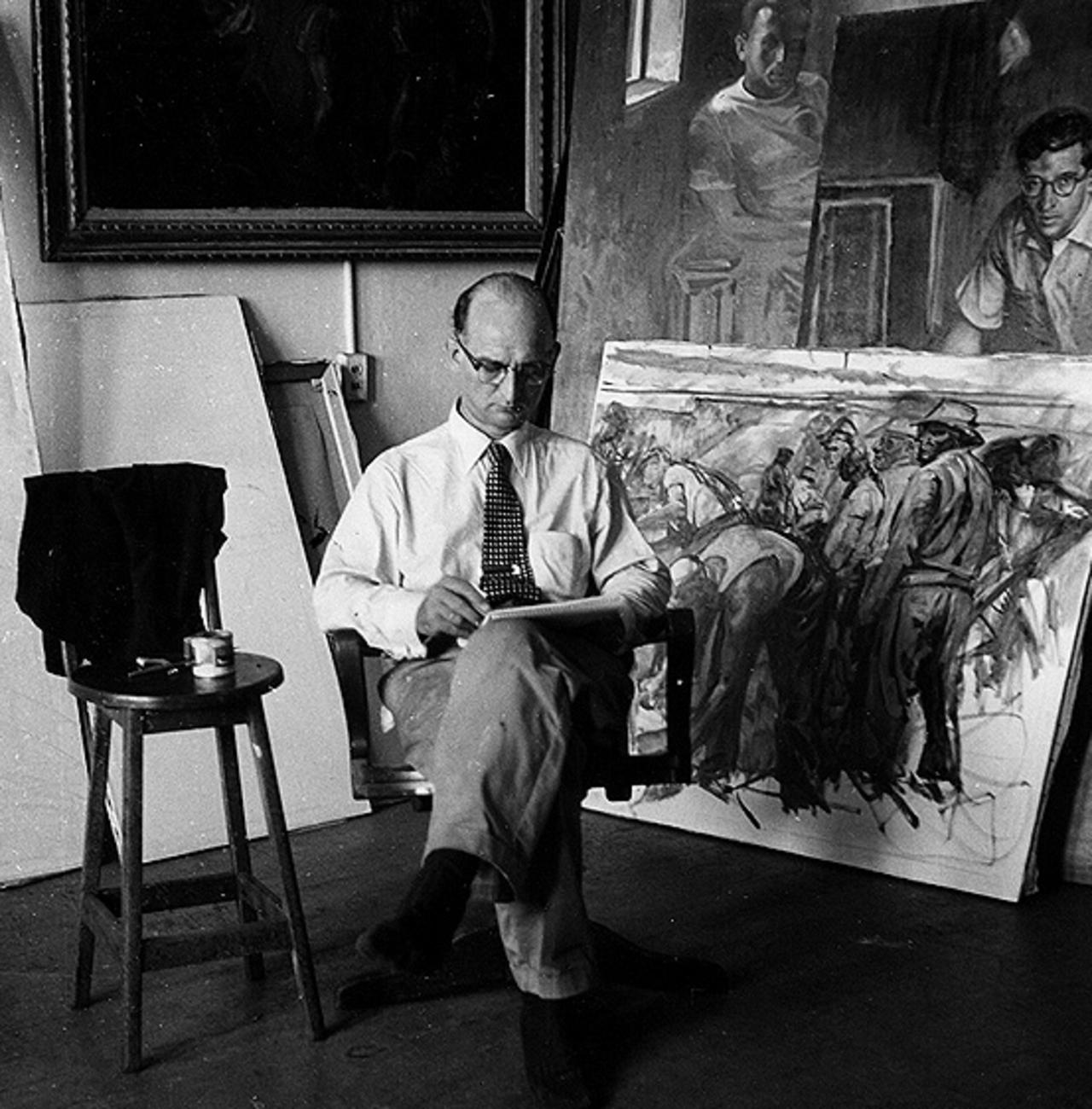

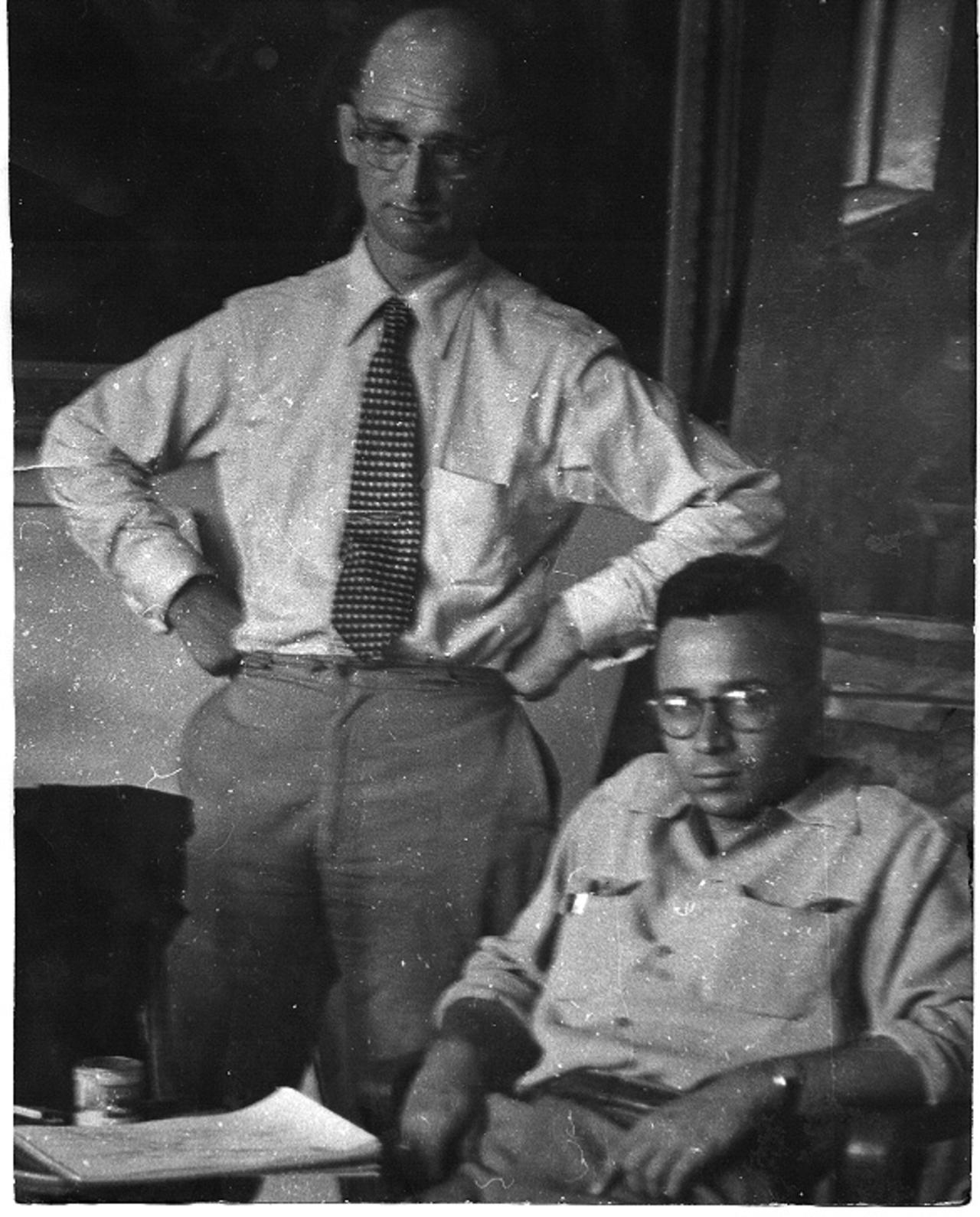

伯顿·西尔弗曼与埃米尔·戈德富斯相识在1954年的冬天,当时他们一起搭乘奥文顿工作室的电梯。工作室位于布鲁克林市中心富尔顿街上,是他和朋友以及一些艺术家所租。西尔弗曼回忆道:“那时我刚刚离开军队,朝鲜战争结束了。我找的地方,也许是城里最后一个完全是艺术家的工作室了。由于负担不起房租,我经常睡在那或是往返我儿时的家里。”

电梯里站着一位谦和有礼的陌生人,有种奇特的高贵气质,他穿着宽松的裤子、风衣,戴着一顶软塌塌的、古怪的便装帽。两人含糊地打了声招呼,即使他们在同一层出电梯,也没有更多交谈。

西尔弗曼回忆道:“他有一种特别的口音,很难辨认。在他说我名字的时候会有一个奇怪的卷舌音‘r’,就好像他有苏格兰小舌音,他解释说,因为他是由来自苏格兰的姨妈抚养大的。”

几周后的一个夜晚,西尔弗曼正工作到深夜,戈德富斯来敲他的门,想借点松节油。他们交谈起来,这位年长的绅士十分欣赏西尔弗曼的画作,将之与一位他从未听闻的19世纪俄国风景画大师伊萨克·列维坦相提并论。

之后数月,他们建立起了友谊。尽管西尔弗曼年轻得多,但他是位才华横溢的艺术家。戈德富斯在绘画上很用心,但只是业余水平。因此年轻人担当起了老师的角色,指导戈德富斯如何准备油画布、该用哪把刷子、基本的色彩原理和人体结构的表现。

渐渐地,戈德富斯也会谨慎地、简略地讲起一些他生活的细节:他如何在波士顿求学,在做会计的时候周游全国,后来做过电子工程师,最后成为相片冲印员,尽管他也曾在美国西北地区的木材营地待过一段时间。就业余水准来讲,他吉他弹得很棒,还会制作某种叫“丛林咖啡”的调制品,做法是将咖啡粉和奶直接放在炉子上煮。

他也是西尔弗曼工作室的常客,和西尔弗曼待在一起、沉默地看他作画,积累了大量知识。

西尔弗曼说道:“现在对我来说,工作时有人在旁边已经比较正常了,但伯顿是第一个这样做的人。这个经历教会了我,两个人能够互相提供某种安慰,即使一言不发也各得自在,仅仅这种存在就够了。”

埃米尔·戈德富斯也在工作室租了地方,成为一大群艺术家的一员。这个群体还包括著名的讽刺漫画家大卫·勒文、身兼漫画家、剧作家和作家的朱尔斯·费弗、谢尔顿·芬克、丹尼·施瓦茨和哈维·丁纳斯汀,在未来的艺术界,这些人都获得了成功。

当时,这个群体正与五十年代的艺术界作斗争:彼时,杰克逊·波洛克、威廉·德·库宁和其他艺术家极度推崇抽象表现主义,公然敌视该工作室艺术家所热爱的现实主义作品,认为他们所创作的并非“真”艺术,或是简直可以称为“插画”。

他们畅抒己见,达旦通宵,讨论美学与政治问题。总体来说,这个愤怒的年轻群体在政治观念上偏左翼,尤其是当时的美国还笼罩在麦肯锡时代 沉闷多疑的右翼氛围中。在他们之中,有些人过去曾是美国共产党的成员,当时这是规模最大、最具影响力的马克思-列宁主义政党。

西尔弗曼说:“现在说来难以想象,但在当时,即使没有人强迫我们改变观念或说话的方式,但我们常会惴惴不安地想,也许有人在偷听,我们可能会因此丢掉工作。陷入自我审查是很容易的。”

戈德富斯在政见上略显安静。他当然不赞成示威者们那种“非此即彼”的态度,也不认为所谓弥漫在我们四周、无所不能、无孔不入的共产主义威胁只是一个借口——借以镇压所有违背柯立芝信条“美国的正事就是做生意”的思想和行为。

通常,他都处于谈话圈的边缘,就像人们期待一位有智慧的长者所做的那样,被年轻人激烈的控诉和炙热的情感逗乐,他的激情被某种程度的犬儒主义和生活现实所冲淡。他很实际,不属世上任何一种空想家。当然,也有可能他的情感只是被层层包裹,这样就不会在群体中引起怀疑。有一个深夜发生在西尔弗曼和戈德富斯工作室的故事,可以佐证这个想法。那时他们都在戈德富斯的房间,他开着短波收音机,在哔哔啵啵的杂音干扰下放着某首不太熟悉的、像是斯特劳斯作品的曲子,伴着难以辨认的某位来自中欧的评论员的声音。

西尔弗曼工作间的电话响了。他去接听电话,电话那头询问,为什么这么晚他还在工作室。西尔弗曼开玩笑地回应道:“噢,埃米尔和我在听莫斯科的动向。”

当西尔弗曼挂上电话时,戈德富斯平素随和的风度和好脾气消失了,取而代之的是冷漠的怒视,这在他们成为朋友的三年里还是第一次出现。他声色俱厉地说:“以后绝对不要在电话上说这样的话,开玩笑也不行。”

戈德富斯没说错。阴谋罪的指控有时建立在薄弱的证据之上,比未经大脑的玩笑更站不住脚,尤其是通过电话,这种事曾发生过。通常情况下,你不会记得这点小事,只有在你发现你的朋友是个间谍的时候,它才会在回忆里浮现。

还有其他奇怪的时刻,其中有些让人不安的细节和事情完全说不通。有次,朱尔斯·费弗对西尔弗曼说:“你知道吗,埃米尔给我一种在流浪的感觉。流浪汉们不管多有钱,看起来永远是那副样子。”

丹尼·舒瓦茨也有同感。第一次见到埃米尔·戈德富斯时,听说他是照片冲印员,舒瓦茨想,他那样见过世面和受过教育的人,实在不像做这种工作的。他说:“整件事听来就很可疑。那家伙不像西尔弗曼以为的那样。”

西尔弗曼的兄弟戈登也产生过怀疑。他是电子工程师,有天在拜访西尔弗曼工作室的时候,他和戈德富斯聊了聊物理,发现他居然了解一些专业知识,作为非专业人士,这着实叫人吃惊。

当然,戈德富斯不在工作室的时候,确实参与了间谍活动。

* * *

我父亲认识的这个名叫埃米尔·戈德富斯的男人,实际上原名威廉·格列诺维奇·费舍尔,出生在英国,父母是流亡到英国的俄罗斯人。他在1920年代回到苏联,在军方情报处担任不同职务,二战后加入克格勃,最后被送往美国做间谍。

此时此刻,戈德富斯到底做过些什么,变得有点难以捉摸了,因为可知的信息都来自美国和苏联政府,而这两方在把戈德富斯打造成间谍大师上都有利益关系。需要澄清的是,戈德富斯无疑参与了间谍活动,但问题在于,他真如西尔弗曼在报纸头条上看到的那样,是个“头号间谍”吗?

1949年,他以“安德鲁·凯由缇斯”的化名到达新墨西哥。尽管他在那段时间里活动的确切性质还不得而知,但戈德富斯的传记称,有迹象表明他在那是为了协助传递“曼哈顿计划”的情报。1950年,他在纽约城建立了自己埃米尔·戈德富斯的身份。很大程度上,这意味着去同一家商店买同一个牌子的香烟,跟店员打个照面。在这段时间,他用“米尔顿”这个假名,伪装英国口音,与洛娜(Lona) 和莫里斯·科恩(Morris Cohen)建立了联系,他们又与海伦(Helen)和 莫顿·索贝尔(Morton Sobell)有关系,而后两位在后来和朱利叶斯(Julius)与埃塞尔·罗森伯格(Ethel Rosenberg)都是共同被告人。

1954年夏,戈德富斯用化名“马克”第一次和他的新助手雷诺·海赫伦、代号“维克”见面,那时他在生活中用的名字是“尤金·尼克莱·马基”。海赫伦是一个糟糕、常常酗酒的助手,他和脾气暴躁、同样醉醺醺的年轻妻子住在纽约皮克斯基尔。

戈德富斯会通过短波发射器接收来自莫斯科的加密信息,然后用俄罗斯密码本将加密信息转换成另一种加密方法,制成微粒照片信息,再缩印,转移到日常物品的暗格里,而这些物品就隐藏在联邦调查局发现的细目清单里,包括硬币、梳子等等。

这个例行公事般精细准确但又极端枯燥乏味的任务占据了他大量时间。其中大部分信息都平凡无奇,像是家中的来信、现金交易记录,或是程序和其他命令有变更。

在联邦调查局的卷宗里,有一份戈德富斯留给海赫伦的微粒照片信息的翻译。可能在网络上都能找到更敏感、更涉及国家安全的信息,而戈德富斯处理的这些更像是办公室的备忘录。

1、祝贺你安全到达。我们确认已经收到你寄往该地址的信并已阅读一号信件。

2、关于掩护组织,我们下了指示将3000当地货币转账于你。在用这笔钱进行任何形式的商业投资前,请咨询我们,告知我们该投资业务的特点。

3、根据你的请求,我们将分别把准备软膜的配方和新闻传送于你,同时送达的还有你母亲的信件。

4、现在给你GAMMAS为时尚早。短信息直接译成密码,长信息要分段译制。提及工作地点、住址等的个人信息切忌以同一条加密信息传送,应分段为之。

5、包裹已亲自送达您夫人。家里一切都好。我们祝你成功。来自同志们的问候。1号,12月3日。

微粒照片信息将会放在秘密情报传递点(上线将暗藏情报于某些隐秘处,直至下线来取)。就目前已知情报,戈德富斯的唯一下线即海赫伦,当然亦可能存在其他下线。联邦调查局称其领导一群间谍、一个巨大的特工网络。若是如此,其他共谋者的身份我们从未知晓。

戈德富斯和海赫伦一起设立了城里三个秘密情报传递点:一个是纽约市北布朗克斯区、靠近165大街的杰罗姆大道上的一个墙洞,一个是中央公园靠近绿苑酒廊的一座桥上,第三个在上西区艺术中心交响乐剧场的包厢里。他还设定了一些地点作为信号区,用来确认是否收到情报,或通知他人情报已就位,及何时需会面。

这就是他的生活。他会画画,会与西尔弗曼和其他人混在一起;也会抄写和传递情报,在指示牌和其他地点用蓝色粉笔留下信息,通知已经收到情报或有情报需要传递;他还要不断检查那些地点以确保整个系统运转正常。没有和性感美女的会面,没有眼花缭乱的高科技花招。这是份工作,就和任何其他工作一样,充满了重复、无需动脑的任务,和对同事与上司的失望。

* * *

1955年,戈德富斯告诉西尔弗曼,他要去加州几个月,卖一个彩印设备,而实际上,他回了莫斯科。据切斯特·赫恩(Chester Hearn)2006年《间谍和间谍活动:目录》(Spies & Espionage: A Directory)一书,戈德富斯在维持情报网络工作的巨大压力下几近崩溃,也为身边缺少称职的下属和上司而倍感挫败。

一年后,戈德富斯回到纽约,发现他设立的情报系统已完全陷入混乱。如果说戈德富斯非常、非常小心,那海赫伦完全就是他的对立面。传递点的情报无人去取,无线电传输不在正确的频率,而他留给海赫伦的资金被用来花天酒地。

对于自己的朋友戈德富斯在莫斯科时发生了什么,西尔弗曼一无所知。他联系不到戈德富斯,也不认识任何可能知道他下落的家人或朋友。他都快要报警报告失踪人口了,就在这时,1956年一天夜里,电话响了,他又听到了久违的独特卷舌音“你好,伯特”。

戈德富斯解释说他没去成加州,因为他突发心脏病,不得不到德克萨斯州休养。西尔弗曼问他为什么不打电话,他们都担心得要命,戈德富斯只满不在乎地说,不是什么大事,不愿打扰大家。

从莫斯科回来后,戈德富斯和奥文顿这群人更亲近了。那时,奥文顿工作室的艺术家们正在筹备一个群展,意图抨击当时整个艺术界的流行品味。他们给展览起名“现实主义视角”,想要发出一个既有政治意义又有审美意义的声明:具象派作品和抽象派作品同等重要。

虽然戈德富斯没有什么绘画作品参展,但他参与了筹备,出谋划策,讨论哪些作品应当参展。

西尔弗曼补充道:“你能感觉到,他想成为一份子,他为此而激动。我不知道莫斯科之行是否改变了他,但看来他对‘卧底’和保持低调这回事越来越不在意了。我想当他开始绘画的时候,他重新发现了一个作为间谍永远无法拥有的人生。我们的展出使他回想起一些过去革命的热情,那种挑战既有体制的感觉。苏联的现实摧毁了他的理想主义,但是这次展出让理想主义复活了,即使这件事仅是为了掩护身份而为。他是个相当小心谨慎的人,已经成功避开了侦查有9年时间,但这也没能打消他的热情。”

* * *

1957年4月,戈德富斯再次告诉他的朋友们他需要暂离一阵,这当然又是一个假故事。他说,他要到亚利桑那州治疗顽固窦性心律不齐的毛病。事实上,他并没有离开纽约。他只是需要远离奥文顿工作室去整顿他的情报网络。在对海赫伦彻底失去信心之后,戈德富斯想调走他,他随后传达了上级将海赫伦调回苏联的命令。因为害怕生命受到威胁,海赫伦反而向美国驻巴黎大使馆自首,交代了关于他上司的确凿证据。不久之后,联邦调查局就敲响了戈德富斯旅馆的房门。

对于西尔弗曼和其他艺术家来说,在报纸里读到的故事简直荒唐。如果戈德富斯真的想要在纽约建立一个假身份,那他最不该做的事情就是和一群激进的画家混迹在一起。间谍不应该有任何情感的牵绊,特别是在失踪的时候会为你担心的朋友。想要不为人知地隐藏在纽约是件很容易的事。如果戈德富斯真是所谓的“间谍大师”、各大报纸们费尽心思想要挖掘的冷战铁幕后的男人,他为什么要冒这么大的风险交朋友?

另一方面,如果戈德富斯是间谍,并且按照命令安插到一群艺术家中,那不是意味着他们所有人都成了共谋?若真如此,那岂不是最大的背叛,他们所有的“友谊”都成了掩护身份的一部分?

他们震惊于自己也有可能成为嫌犯。他们全部接受了联邦调查局的调查,不可避免地回顾所有和戈德富斯相关的细节。这会是个陷阱吗?戈德富斯是为联邦调查局工作还是为克格勃工作?亦或他是个双面间谍?哪些对话被录音了?他们确信自己被人跟踪,他们在电话亭打电话的时候,身旁那个蹲下系鞋带的男子口袋里藏有录音设备。

这就是间谍活动,日常的工作或许枯燥乏味,但它又确实不同寻常。突然间,再也没有什么随机和巧合,你在同一天内遇到两次推着婴儿车的女人,她是在跟踪你,电话里奇怪的咔哒声是在窃听。

在讯问中,探员问西尔弗曼,戈德富斯是否找他借过某物,像是打字机或吉他。答案当然是肯定的,但突然之间你心里开始打鼓:“吉他里会有什么暗格吗?”

西尔弗曼感到困惑,为什么这个信息这么重要?这和案子有什么关系?但是对于他所有的疑问,答案都是:“很抱歉,但我们能说的就是这事关最高国家安全。”

光是“最高国家安全”这个词就足够让西尔弗曼脊背发凉。他很清楚联邦调查局急切想要证实这个所谓的庞大的“国家安全”组织和“敌人”的存在,但他也敏锐地觉察到,无论他是否有罪,站在戈德富斯这边都会带来切实的危险后果。

审判随之而来。

* * *

1957年10月,西尔弗曼被原告律师传唤,在埃米尔·戈德富斯的审判中作证。

想象一下,你站在卡德曼广场的联邦法院的走廊里,等待被传唤。自你的朋友被捕后你和他就再没有任何联系,你怀疑故事的真实性但你也不得不保护自己。没有正确答案。你在那个房间里说的任何话要么背叛一些人,要么害了自己。你甚至不知道会被问到什么问题,作证会不会让你成为间谍网络中一员的陷阱。最重要的是,你都不确定你能不能直视朋友的眼睛。

西尔弗曼在证人席上的时间很短。原告律师先问了几个基本问题,如你是否认得被告、你和他怎么相识的、你认识他多久了;而后要求他指认他的打字机,那是戈德富斯之前借走的那个,很明显它被用来译制情报。

就这些而已。

没有问到他的政治信仰,没有暗示他涉及戈德富斯间谍活动,只有一台打字机而已。

西尔弗曼回答:“它看起来像我的便携雷明顿打字机,但是世上有几千台这样的打字机,我不能确定。”

戈德富斯的律师问了西尔弗曼关于戈德富斯品质的问题——他是不是个善良、慷慨和诚实的人?这或许是个愚蠢的决定,但西尔弗曼仍然回答说,戈德富斯诚实的名誉无可指摘,他从未听过关于他负面的评价。

当他离开证人席的时候,他注意到戈德富斯的眼神。他的嘴角似乎勾起一个不易察觉的微笑,他颔首。“我清楚地记得,他看着我,我感觉他在说‘没关系的’,他理解的,他原谅我。”

* * *

埃米尔·戈德富斯被控作为外国间谍在密谋获取和传送美国国防信息。尽管判决没能指认出任何一个据称是他运作的间谍网络的成员,他还是被判处30年监禁和3000美金的罚款。戈德富斯在亚特兰大联邦监狱服刑期间,他的律师联络西尔弗曼,询问他是否愿意和戈德富斯通信。

西尔弗曼拒绝了,解释说即使他十分愿意,但冷战的政治环境杜绝了一切可能。1962年,在服刑4年后,美国以戈德富斯交换被苏联击落的U-2飞机飞行员盖里·鲍尔斯,将他送返苏联。整个交易就像电影里的场景,交换在格里尼克桥进行,这座桥是冷战中著名的“间谍桥”,因为无数的人员交易在这里发生。

回国后,戈德富斯被苏联政府誉为国家英雄——一位九年里避开侦查巧妙逃脱并颠覆美国的特工人员。不过,和联邦调查局一样,苏联也从未公开宣布戈德富斯从美国获取了什么样的信息,只是和美国一起共铸戈德富斯这个“间谍大师”的神话。

对于冷战中的双方,鼓吹戈德富斯的重要性都是有价值的。这并不是说没有间谍活动发生,不管是戈德富斯还是其他情报人员,都确有间谍活动。但是为了给不断增长的国防预算一个正当理由——正如艾森豪威尔所警告的,要小心军工联合体——时不时地,你得创造一个“敌人”,戈德富思就成了一个目标。

三年后,1965年,西尔弗曼遇到一个名为路易斯·伯尼克的作家,他想要写一本关于这位 “间谍大师”的书。他们花了一年半的时间一起搜集资料,并希望能得到苏联文化部的批准,去莫斯科采访戈德富斯。1967年他们终于得偿所愿,西尔弗曼是这么描写莫斯科的:

“城市的中心看起来很宽阔。横穿马路就像场冒险,因为马路至少比第五大道或麦迪逊大街宽一半。建筑物显得沉重又有压迫感,即使是在不下雪的十月,也是灰棕色的一片。我还记得埃米尔的穿着和画作里总是会有这样的配色;在艺术作品里,他试图让莫斯科的回忆伴随着他。

“克里姆林宫的阳台大约有三、四层楼高,在这可以俯视一块有五个足球场那么大的地方。场地上曾经挤满了数千个恭顺但疯狂欢呼的‘崇拜者’,从这望下去的每一位,从尼古拉二世到苏联总书记,都会感觉异常强大,即使他们面对着时代的变化和历史长河。它的永恒和不可逾越一直至今仍留在我心。

尽管如此,他们还是潜入了苏联这个巨人的心脏,西尔弗曼带着画材而伯尼克带着铅笔和笔记本,试图找到戈德富斯,向他询问……所有事。他为什么会在一个间谍能想到的最坏的情形下进行卧底?他回到苏联后都发生了什么?还有,也许给西尔弗曼一个机会,能以不被任何集体、国际或是地缘政治因素曲解的方式,结束这段友谊。

“突然间,我闯进了一个令人好奇的角色,假装是某个艺术编辑潜入苏联宣传部的疯狂世界”,西尔弗曼描述着当时的感受,“我们被一群可怕狂热的党派仆从包围,他们有可能把我们的到来、以及与戈德富斯会面的期待,视作一次打击堕落的美帝国主义的机会”。

“1967年是十月革命50周年,政治局不倾向有关于他们秘密特工英雄的轰动访谈。尽管并不确定,但我们感觉被人跟踪,他们对我们说的一切都是假的,或是在试图查明我们的‘真正’目的。”

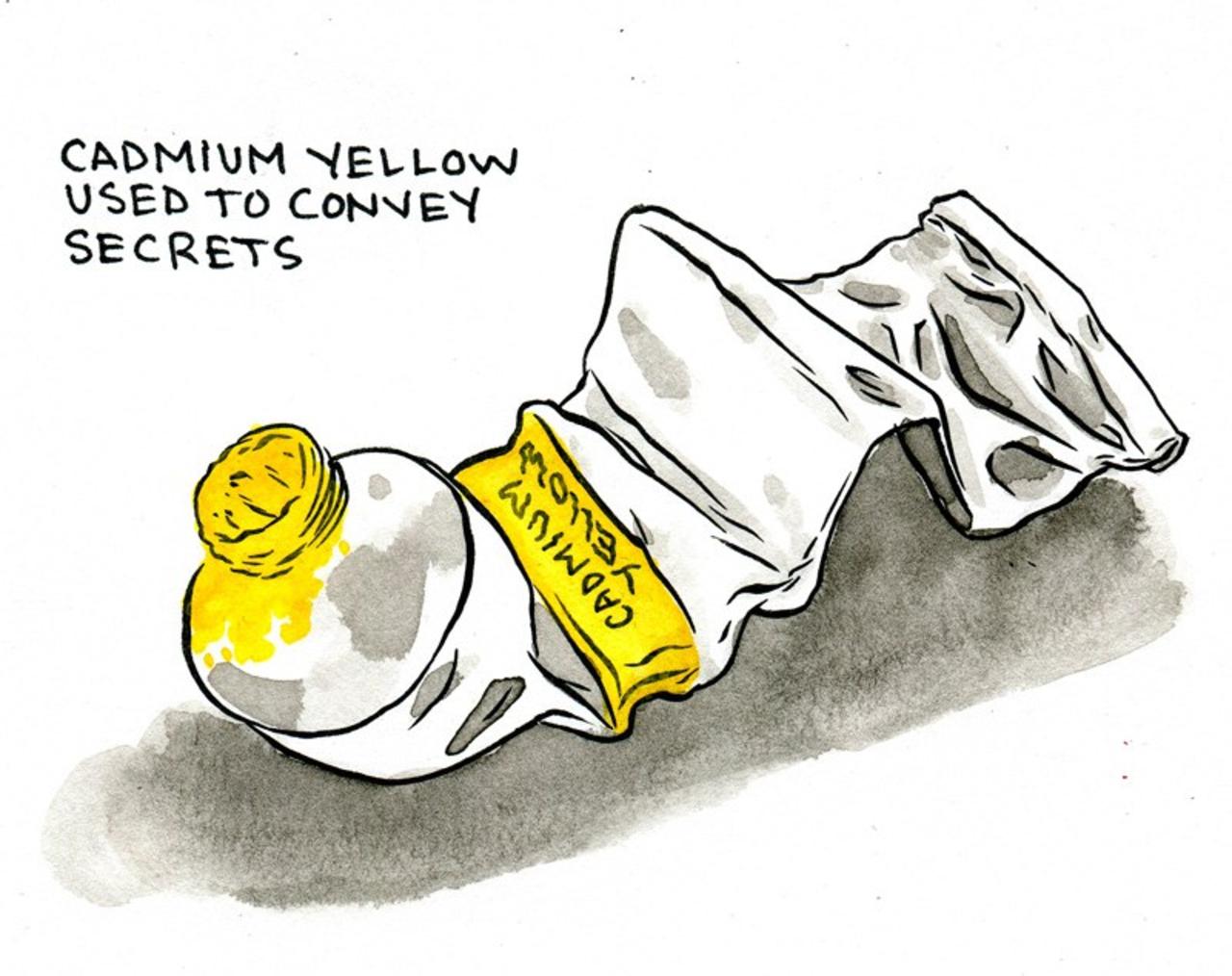

“我甚至设计了一个密码,可以发回给出版社,暗示我可能有麻烦了。”西尔弗曼说。他们假定电话和信件已被监听,并用于研究某种秘密活动,作为替代,他们发明了一个系统,伯特会发电报说,自己某个颜色的颜料用完了,以暗示危机:“所以镉黄就是我的求救信号。”

到达莫斯科后,西尔弗曼和伯尼克发现采访戈德富斯的计划落空了。党内官员说他们没有被告知任何关于他们两人正式新闻访问的消息。

“我们被敷衍拖延,像困在水下,毫无希望”,西尔弗曼说,“但是,我们下榻的民族饭店(National Hotel),据说是流言和整个欧陆情报人员的集散地。在酒吧,我们遇到了一位英国商人,我们说起我们为什么在这里。”

“我们与一位叫维克托·路易斯的人取得了联系,他是苏联方非官方的消息源(这是所有外交工作的标配),他长期往返苏联和英国之间。”西尔弗曼解释。当然,这也是个假身份,实际上他真名叫维塔利·叶夫根尼耶维奇,以记者的身份与西方媒体工作,但他并不是克格勃的成员。“他在俄罗斯乡间有座宅邸,通常用做上层官员聚会的夏宫。”

一开始,路易斯承诺能帮他们安排与戈德富斯的会面,但几天后他草草收回了之前的承诺,他致电到酒店,质问西尔弗曼为什么要向《先驱论坛报》透露消息。很显然,之前他们在民族饭店认识的那位和蔼的英国商人碰巧是位美联社记者的朋友。

西尔弗曼试图解释,但他们无法打消路易斯的恐惧,他担心被算计,要么是美国人西尔弗曼和伯尼克,他们可能是中情局的卧底特工,要么是克格勃,虽然这俩人不像是双重间谍,但他们在试图揭发和诱捕维克托。

路易斯用一种冰冷、模棱两可的不善语气终止了通话,他最后建议西尔弗曼“去度个假吧”。

这是某种暗语,还是威胁暗示,西尔弗曼无法确定,但他们已经用尽了所有线索。在离开前,西尔弗曼写了封信,自己保留了手写草稿并将最终副本寄给了戈德富斯。然而,他是否读到了这封信仍是个谜。

以下是信的全文。

亲爱的埃米尔,

我又写信给你了,这次是从莫斯科,但我们可能无法相聚。(我希望你知道我一直试图安排一次见面,但没能成功。)这趟旅行就是一次赌博,我曾希望会有微弱的奇迹发生,这大概就是我天真的表现。我意识到这次团聚艰难重重。但就像我以前所说,有时我会相当固执,当然也有点自我夹杂其中。我不能相信友谊和人类的好奇心未能胜过现实,但现在我明白这些都没什么关系。

我来莫斯科已有十日,可能会在周二离开。在走之前,我希望你能顺利收到这封信,有些事情我应当告诉你。首先,关于过去种种,我很抱歉在亚特兰大时没给你写信。如果要为我自己辩护的话,只能说那是不同的时候,那时我还处在恐惧之中,我接受了我以为更明智的人的建议。事后,在缓和的政治环境下想来,那些决定和建议都过度谨慎和糟糕。或许现在我在这就是为了弥补过去。

我想,这本关于你的书会是真实的。它会试图解释为什么你认识的人仍然深切地记着你。当然,我的朋友们都记得你并深深地挂念你。

我希望这封信不会给你带来麻烦。我必须得说在过去的一年半中,有些时候我几乎都快要放弃这个计划,但最后总是重拾信心,因为它与我日益相关。

距你在布鲁克林接受审判将近十年。自那以后,我、我的朋友哈维和戴夫还有你都发生了很多事。我曾希望能和你倾诉所有一切,也曾想象我们一同前往彼得格勒的爱尔米塔什艺术博物馆,再次畅聊艺术和绘画。我也想象我们可以聊聊你对美国和你遇见的人的感觉。显然,不是这次。也许下次,等我们俩只以老友身份相见的时候。

我不会和你道别的,只是再会。

真诚地,

伯特·西尔弗曼

1971年,鲁道夫·伊万诺维奇·阿贝尔上校因心脏病去世,官方给予国葬礼仪,他埋葬在顿斯科伊修道院公墓。1972年,一位西方记者拜访了他的墓地,看到墓碑上加刻了“威廉·费舍尔”的名字。第一次有克里姆林宫外的人发现,原来“阿贝尔”也只是一个化名。

* * *

西尔弗曼说:“在伯尼克的书里,我写到他是敌人,我现在仍旧这么认为,但他也是我的朋友。”

“1980年代,一位BBC的记者采访我关于埃米尔的事,他问我:‘你怎么能说他是你的朋友?他在克格勃工作,在某个封闭的房间里,当其他人被拷打的时候冷静地坐在一边记着笔记。你怎么能感到不被背叛?你怎么能和这样的人成为朋友?’

“我说:‘你知道我觉得背叛的是什么吗?是政府打着我的旗号在南美扶植一窝独裁者,是基辛格卷入洪都拉斯的敢死队——我把这些叫做‘背叛’。但那位记者没有记下这部分。

“埃米尔的间谍活动带来了无数冲突。最后,他最后悔的是背叛了布鲁克林的那位年轻人。这并非利用,相反,友谊对这份工作来说是个威胁,对我们也是。这才是困扰他的背叛,不是对国家或政府,而是对人、对我们的背叛。”

我们可能无法确定为什么埃米尔·戈德富斯要把自己安插在一群前共产主义者和激进分子之中。这终将是我们永远无法解开的谜团。

犬儒主义者会说这证明了他是个高超的间谍,通过隐蔽在最危险的地方,完成了最巧妙的误导。就在目所能及的敌地,但毫不起眼。

浪漫主义者会说他就是厌烦了一切——那些无意义、乏味的重复工作,无用的、不称职的同事,和把国家作为敌人的想法。所以,他有意无意地做了他真正热爱的事——绘画。这就是埃米尔·戈德富斯如何在其被虚假欺骗定义的生活里保持真我,即使他也是这虚假欺骗中的一员。

不谈他的动机,在两年半的时间里,无论他在业余时间做了什么,他的友谊、他的画作、他努力维持的生活,皆为真实。

是的,这也是虚构的故事,但这个虚构是间谍活动这个真相无法改变的。它既是真相又是谎言。

透过层层国家掩饰的面纱之下,我们看到威廉·费舍尔,也是马丁·柯林斯、马克、弥尔顿、凯由缇斯和克格勃的鲁道夫·阿贝尔上校,但他也只是埃米尔·戈德富斯——我父亲的间谍朋友。

____________________

翻译:何旻玥 校订:郭玉洁

罗伯特·西尔弗曼(Robert Silverman)是KnickerBlogger.net的特约编辑,同时也是《纽约时报》、娱乐体育节目电视网(ESPN)、运动网(Deadspin)、The Classical和VICE的自由撰稿人。

扎克·沃尔顿(Zach Worton)是漫画作家,其作品包括《The Klondike for Drawn and Quarterly and Blood Visions for Oily Comics》,他刚刚完成漫画小说《The Disappearance of Charley Butters》的创作。他是名厨师,现居住在加拿大多伦多。