2005年的夏天是我人生中最糟糕的时期。先是房东决定卖掉我已经租了十六年的房子,然后,我和妻子就搬到哪儿吵了一阵,突然妻子提出离婚,离开了我。天气酷热难耐,纽约的房价上涨至最高点,我步履沉重地走在布鲁克林区,想找一处我——一名自由撰稿人——能够负担得起的房子。有一间极小的公寓,唯一的窗户望出去是脏脏的通风井。另一个选择是一家少女妇科诊所楼下阴暗的地下室。

柏油路上的沥青热得都能黏住我的鞋子。我需要搬走的日期越来越近了,即将流落街头的念头使我恐惧,就在这时,奇迹出现了:我无意间路过了一间位于公园坡(Park Slope)的时髦而又古怪的地产办公室,里面的一位友好的法国女人跟我说,她有一个绝妙的解决办法。她载我去了迪特马斯公园(Ditmas Park),那是个奇特又少为人知的社区,社区里都是宏伟的维多利亚式的老房子,她向我展示了一间位于底层的大公寓。这间公寓有着一个前门廊,很大的后院露台,彩色玻璃窗,甚至还有一个大吊灯。下面就是我所说的奇迹了:这间公寓的月租金比市场价要低七百或八百美元。法国女人说,房东不住在这儿,都是他的兄弟在管理着这处房产。这一切都美好得不像是真的,但是俗话说,赠马不看牙,白送的礼物就不能挑三拣四,我签下了租房合同。

在我搬进这间公寓的前两天,我终于明白它为什么这么便宜了。

我向房产经纪人要了公寓的钥匙,想进去打扫一下。到了那里,我向一位楼上的租客打招呼,介绍自己。他是名年纪跟我差不多的单身男子——当时我44岁。我问他,房东人怎么样。

他很奇怪地看着我说:“你不知道?”

“不知道什么?我只知道他不住在这儿。”

那位租客的面部表情扭曲了一下:“是的,他是不住在这儿。他住在上纽约州。他在监狱里。”

我的心往下沉。我好不容易在这个可怕的夏天活下来,十分渴望平静和安宁:“那他是因为什么进去的?”

“他杀了他的妻子。”

我能感到我的脸变白了,但我还是强撑着问了两个问题:“他是在哪里杀死他的妻子的?”

“就在你的那间公寓。”

“什么时候?”

“七个月以前。”

任何人听到这个消息都会感到震惊,我尤其如此。这不仅仅是因为我正处于痛苦的离婚当中,还因为我写过四部侦探小说,都是关于一名布鲁克林刑事侦探。现在,我刚刚签下租房合同,准备搬入一场凶杀案的现场。

* * *

烈日炎炎下,我站在露台上苦苦想着,我他妈到底该怎么办呢。如果我能早点发现,我可能早就把合同撕掉逃之夭夭了,但是只剩两天我就得搬离旧居,我也不想再大费周折地找住处了。

我只想再知道一个细节:“凶杀案发生在哪个房间?”

当我知道凶案发生在卫生间时,我小小松了一口气:起码不是我每晚要睡的卧房。

我的房产经纪人知道房内曾发生凶杀案后,和我一样震惊,但即使她早就知道这间公寓的秘密,她也没有义务告诉我。纽约的房产经纪人没有必要告诉买家“污点房产”的历史。原则很简单:买家自己当心。

* * *

我搬了进去。

我并不迷信,但一些朋友建议我烧鼠尾草,来清理坏的鬼魂。(很明显,纽约当地人有一套处理类似情况的程序。)

我搬入新住处的头几周都过得惶惶不安。我不仅需要适应睡觉时身边没了妻子,还经常躺在黑暗中寻思,那间离我只有五英尺的小房间里到底发生了什么。我仍然沉浸在婚姻破裂带来的愤怒和悲伤之中,而琢磨这件凶杀案对此不会有什么帮助。

过了一段时间,我慢慢习惯了我的新家。我将那间有花玻璃窗的大房间作为办公室,当我写小说时,想像着南布鲁克林的一起起凶杀案,与此同时我尽力不去想离我桌子几英尺远就有一起真实凶杀案。那间浴室——有黑色、绿色装饰派风格的瓷砖,也有迪士科时代的壁纸,风格很不协调——是我每天刷牙和刮胡子的地方,我也是过了一阵子才试图不再去寻找血迹的。

但有一晚,凌晨一两点,我在从卫生间方向传来的哐啷、哐啷声中醒来,那声音听上去像是雅各布·马利(Jacob Marley) 栓小鬼的链条声。我的心跳越来越快,我起身轻声穿过走廊。过了一会儿我才反应过来,我听到的不过是地下室暖炉的声音。

还有一次,我顺着楼梯第一次来到了黑暗的地下室,然后看见了我人生中见到的最破旧的场景。我打开一盏昏暗的灯,看见整个地下室堆满了及腰高的家具、衣服、小孩玩具、吹风机、《小美人鱼》和《海底总动员》DVD,这些杂物被扔在这里以确保那间公寓能够被出租。我后来知道,我的房东有两个女儿,在他杀害她们的母亲时,一个三岁,一个十四岁。当时她们俩都在房子里。

我试图去想象一个人该有多么愤怒才能做出如此可怕的事来。对于思考愤怒,我有我的原因。我一直觉得自己是一个开朗的男人,和妻子相处的大部分时间都很平和,但是当我们触及到对方的痛点时,脾气就炸了。我记得有一次争吵时,我瞬间觉得自己仿佛变成了绿巨人浩克,我的脸通红,咆哮着,摔门而去。然而到目前为止,我还没有动过手。

我不知道我的房东为什么会做出那样的事来。

刚开始,我一点也不想了解那起凶杀案,尤其是那些令人恐怖的细节,但好奇心战胜了我。很快,经过一些小小的努力——令人紧张的互联网搜索,和邻居喝啤酒时的八卦,去图书馆档案室查询——细节越来越多,整个凶杀案的场景就跟洗照片一样慢慢浮现出来。

* * *

我的房东是名来自牙买加的移民,杀害妻子的时候39岁。他的妻子与他同岁,来自巴巴多斯。1999年,他们花325,000美元买下了这套大房子。房东看起来不像是名职业杀手;他当时有份全职工作,是一家啤酒分销商的主管,妻子有一家美容沙龙店(这也解释了堆在地下室的电吹风和沙龙椅是从哪里来的。)

我的邻居几乎从未听到房东提高过嗓门;凶杀案过后,房东的一位同事还写过一封信,为房东的品性作证;而他的辩护律师也引用过这么一句话:“他和每个人都相处得很好。每个人都觉得他是个随和的人。”

不过,男人和他老婆有过争执,警察还去过他们家好几次。在商量完离婚后,房东搬到了三楼。2005年1月21日的深夜,房东的脑袋里一定是出现了一些非常坏的想法:他把妻子逼到了卫生间的墙角,用一块砖用力地敲了她四下,并且用刀刺了她的头和身体。

攻击过妻子之后,他给妻子的妹妹打电话,告诉她自己做了什么,他还叫醒了在楼上跟孩子们睡在一块儿的保姆。然后,他跑了。当救护人员赶到时,已经来不及了。凌晨2:06,他妻子被宣告死亡。

那个灾难性夜晚的故事一直延续到了一年之后。我在旧报纸上读到非同寻常的下一节。我的房东为自己所做的一切而发狂了,他跳上雷克萨斯轿车,当时只穿着内裤——我猜他一定是脱下了沾满血迹的衣服——向黑夜里疾驰而去。六英里之外,在滨海公园大道(Belt Parkway)附近,他看到一辆油罐车停在加油站,决定就此做个了结。也许是受到电视节目里火光冲天想法的激励,他把车的油门踩到底,砰的一声猛撞上油罐车——油罐车并没爆炸。油罐车泄露了两千加仑的汽油,而房东也只是撞晕了过去;他最终进了雷克岛监狱(Riker’s Island)的医务室,除了屁股开花,身上还有多处其他重伤。

当我读到房东出现在法庭时,故事的另一个碎片出现了。尽管他以二级谋杀罪被指控——还有冲撞油罐车和危害加油站人员的安全——他的律师辩护说,他是在“极度情绪混乱”的状态下做出了这一系列行为。他最终承认自己一级过失谋杀的罪行,被判处监禁十八年。

毫无疑问,他犯了罪。但对我来说,凶手的身份却仍然是个谜。我的房东是他妻子亲属所作证的那样,是个“怪物”吗?还是只是个普通人,却由于一时的冲动犯下了重罪?

在特定的场合之下,是不是任何人都有可能“情绪失控而崩溃”?

* * *

自然而然,我想到了写下这疯狂的纽约公寓的故事,但有个后顾之忧:我没有一份正式的房租合同,我担心这篇文章如果发表了,我会被赶出新的住处。

在长达五年的时间里,我一直没发表我公寓里凶杀案的故事。很难忽视这出悲剧的讽刺之处,我一直享受着悲剧带来的好处。一个大而便宜的公寓,一整间额外的大房间供我写作。我在这公寓里完成了三本小说(跟虚构的凶杀案有关)和一本关于从失败婚姻中学到艰难教训的非虚构书籍。

随着时间的推移,那房子年久失修。天花板是漏的,导致每次下雨时衣柜里都能出现小小的瀑布;一个浣熊家庭住进了厨房上狭小的空间;烟囱开始以一个让人担忧的角度倾斜。房子里的租户们——我、楼上的邻居、还有住在三楼的一个非常友善的日本家庭——尽我们所能维护房子,但房前的阶梯碎了,走廊上的地板塌陷了进去,一块一直悬着的天花板在暴风雪中掉了下来。这地方开始变得像它本来的样子:一个鬼魂缠绕的房子。

白天的时候,我写自己的新小说。晚上我躺在床上,想起睡在监狱床铺上的房东。在我的写作生活和私人生活当中,我都对人们做事的动机很着迷(包括我自己)。我花了无数时间去写一些复杂、让人信服的小说人物,我也花了很大的力气,试图理解自己的离婚。两个好心而又深爱的人是如何最终走到如此地步的?

我不得不承认,我能感受到我和从未谋面过的房东之间有奇怪的纽带。

* * *

在我住在这间奇怪的公寓里写犯罪小说,并从离婚当中恢复过来的时候,我参加了当地佛教中心的活动,并尝试冥想。我读到佛学老师诺亚·李维(Noah Levine)的文字——他通常会花时间给囚犯做咨询,有一段话打动了我:“有些行为也许是不可原谅的,但行动者都是可以被原谅的。行动者是自己承受的痛苦溢出到别人身上的人,对他们来说,总会有同情的可能性。对于受苦和困惑的伤人者,总是存在潜在的仁慈。”

而且,我的确对房东有一丝同情,这个男人在嫉妒和愤怒之中,不仅杀害了一个宝贵的生命,还想要摧毁更多人的生命,包括他的孩子和自己。对他而言,把整个人生缩减一个粗糙的标签——杀手——一定是很奇怪的。我推测,他尝试自杀就体现了他的懊悔。

* * *

一天,一个“出售”的牌子突然出现在房屋前的草坪上;法律程序已经完成,房东妻子的家人们决定——在没有任何预先通知的情况之下——出售这个房子。

作为一名租户,我无所适从。但作为一名写作者,突然之间,我可以自由发表我的故事了。

我意识到,如果我想要知道房东为什么会做出这一切,很简单,我只要问他就是了。我开始考虑安排一次访谈,希望他也许会分享他的想法。一位曾经做过监狱探访的作家朋友表示怀疑:“你以为能从交谈中获得什么?他会告诉你他是信教的。他将会告诉你妻子的头是如何‘意外’撞上水池的。”

我坚持继续。事情容易得令人惊讶,我从互联网上找到我房东新的地址。尽管我有一丝本能的排斥,我还是写了一份简短而又不带立场的信,解释说,我是一个作家,住在他之前的房子里,他是否愿意讨论为何生活会发生如此大的变故。我手里拿着信在信箱前站了有一分钟,想着自己是否真的想这么做。

我把信扔了进去。

几个礼拜过去了。没有收到回信,我反而有些释然。我离开纽约几天,回来时,有个信封在等我,上面的邮戳是五点监狱(Five Points Correctional Facility)。我盯着房东工整、全部大写的笔迹,震惊了:突然间,一切真实得吓人。这不是一个我编出来的坏人。写下这封信的手曾经用刀和转头做了恶。

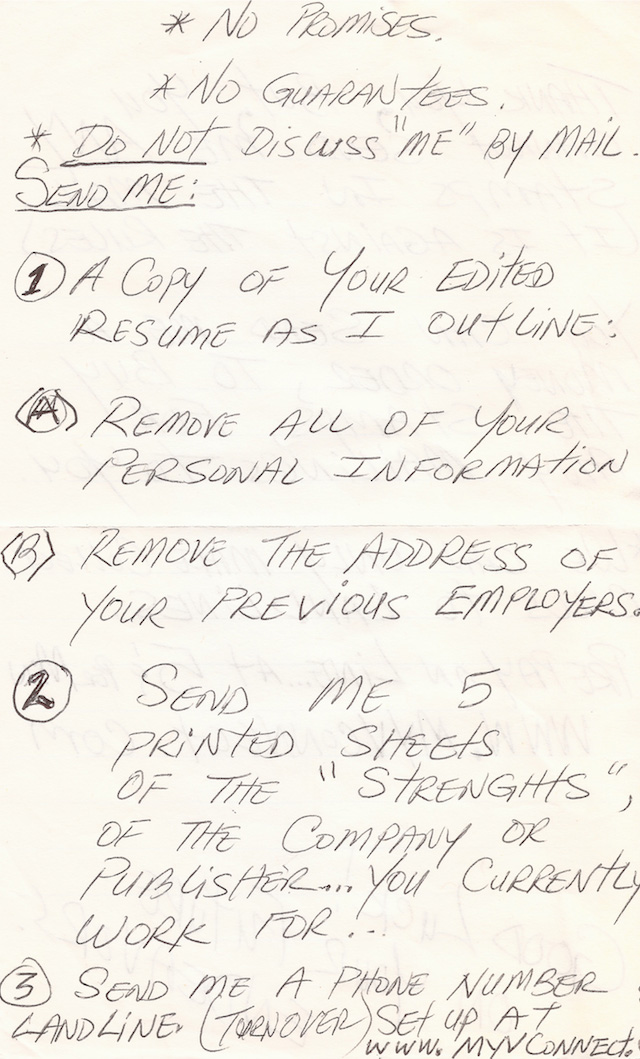

“我不能承诺,”我的房东写道,“不能保证。”他说由于监狱规定,我无法给他寄邮票。他要求看我的简历,并命令“不要在信件中讨论‘我’。”由于监狱规定,我也不能打电话给他,但他向我解释如何设置一个他能打给我的电话账号。信的结尾是《圣经》的一段话、一个手绘的心、以及格言“同一种爱。”

我太震惊了,过了好久才能回信。

最终,我鼓足勇气,寄出了简历和一些我曾发表在报纸上的作品片段。我为延迟回信而向他道歉,说我年老的父母正在经历一些医疗上的问题(这都是真的)。

然后,因为已经跟房东联系上了,我就把这个故事发给了一家著名杂志的顶级编辑。这份杂志会刊登一些名记者、作家的作品,而且在这里出版过的故事经常会变成一本书或一部电影。我说我的计划中包括一个场景:我开车去监狱采访房东,最终和他面对面坐下,四目相望。我情不自禁想起杜鲁门·卡波特(Truman Capote)和小说《冷血》(In Cold Blood),以及那本书都给卡波特的写作事业带来了多么巨大的成就。

我几乎立刻收到那位编辑的回复——和一份丰厚的合同。

我为即将从别人的悲剧中获益而感到困扰,但我也很兴奋。这也许能把我从若干无聊的兼职工作中拯救出来,永远改变我的人生。

* * *

公寓收回的时间迫在眉睫,我搬出来,住到了同一条街的一所新公寓里。

听说监狱里的囚犯不允许给手机打电话,我安装了一条新的座机线路。我给房东写道,我已经遵循了他的指示,请他在每天的正午到下午三点之间给我打电话。

* * *

之后的事情令人非常沮丧:什么也没发生。时间正在消逝,我死死地盯着杂志合同上的截止日期。曾经我害怕从房东那儿得到回复;而现在我害怕他将不会回复我。

我的桌上有部专用的电话机,这让我想到通向克林姆林宫的专线。除我之外只有一个人知道这个电话号码。日复一日,我都待在家里,确保能接到电话。当我不得不去洗手间的时候,我把电话移到能够得着的地方,这样我就不会错过房东的电话。

电话并没有响起。

我盯着电话看,不停地拿起听筒,确保它没坏。我试着进行其他的写作计划——另一部有关凶杀案的小说——但我越来越无法集中注意力。一天早上,当我还在睡觉的时候,电话响了。我立马跳起,兴奋无比。

是一个鼻子不太通气的女人声音:“你好,是麦琪吗?我从魏格曼医生的办公室打来,是有关你的预约的事。”

两天过后,电话再次响起,差点又让我心脏病爆发。

是个电话推销员。

没有等电话的时候,我去金斯县(Kings County)最高法庭调取了案件记录。警察的报告出奇地简洁和实事求是,它是这样描述证据的:”一把刀,一块砖,一件外套。“谋杀第二天的新闻报道中,我发现——在非常典型的小报标题“狂怒的‘杀手’丈夫”下面——有一张照片是房东撞得变形的汽车嵌在油罐车底部,还有一张照片,房东俯卧着,救护人员用担架把他抬走时,由于疼痛整个脸部都扭曲了。

我给布鲁克林地区检察长办公室的检察官打了电话,但他拒绝谈论此事。即便如此,我很快就发现一个可能触发我房东致命愤怒的原因。作为六度空间理论的一个证据,我发现我某个朋友的妻子认识一个女人——她认识受害者最好的朋友。这个女人告诉我,就在凶杀案发生前几个小时,她和受害者的好朋友还在讨论受害者破碎的婚姻。她说我房东的老婆——那时已经和房东分开,尽管他们仍住在同一个房子里——那晚计划和别人出去约会,她的朋友当时就很担心她的安全。

这是我想向房东询问的事,但他没有给我打电话。

距离截止日期还有一个月。

我开始失眠,部分是由于心口灼热。我有点苦涩地想:如果我是在写一部小说,我可以编造一段我跟杀手间的精彩对话,但现在我只能完全依靠这个监狱单人牢房里无聊男人的突发奇想。当我试图从他那里获得真相的时候,我一直期待我们进入猫捉老鼠的游戏。但是他拒绝给我打电话的时间越来越长,我开始想到底谁才是那只猫。

从另一个角度,我很钦佩房东的拒绝。他被困在牢笼,被迫交出所有个人的权力,他从我这儿获得了一丝掌控。我想公开和揭露他;他正在保护他现在唯一拥有的东西——他的秘密。我花了很多的时间盯着电话、诅咒他,可是我怎么能归咎于他呢?

* * *

我向更有经验的记者朋友寻求意见,他让我去看一篇著名的杂志文章。1966年,盖伊·塔利斯(Gay Talese)受雇去撰写弗兰克·辛纳屈(Frank Sinatra)的报道,塔利斯想尽一切办法,试着去采访辛纳屈,但被以各种借口拒绝。最后,塔利斯决定通过周边的一切来写他,他访谈了其他人,写了篇名为《弗兰克·辛纳屈得了感冒》的人物特写。

我决定也这么做,尽我所能完成这篇稿子,以防房东永远也不会打电话过来。

这时我意识到,当我痴迷于房东脑袋里在想什么的时候,我已经彻底忽略了受害者和她的家庭。我得到了一份庭审的文字记录,受害者的亲戚朋友从全国各地赶来参加那次庭审。我读到受害者妹妹深夜接到房东电话时难以置信的尖叫,还有受害者的老母亲,由于女儿的死去而受到严重的精神创伤,一直无法跟受害者的孩子谈论这件事。受害者的哥哥是名出庭律师,现在抚养着受害者的孩子,他向法庭作证说明房东家庭虐待的历史。他说,受害者丈夫不停地用砖块敲打受害者是房东“残暴和动物性本能”的最好证明。他们所有人都要求房东能关多久就多久。

三十八页的庭审文字记录所展现了疼痛、噩梦、以及人们迫切需要治疗,不仅是受害者的孩子,还包括她的兄弟姐妹以及他们各自的孩子。就像一个兄弟所说的“世界上所有的蜡烛都无法照亮笼罩在我们身上的黑暗。”

最让人凛然的证词来自受害者还处于青少年时期的女儿。她说,她的母亲将永远也无法参加她的婚礼,也无法跟她未来的孩子相处。她称父亲是个怪物,并说道:“一个疯狂到在两个孩子所在的房子杀死她们母亲的怪物,应该被判处终身监禁。”总结时,她表达了一个不停折磨她的想法:“如果我和妹妹当时睡在下面(一楼),你们认为我们会有什么下场?”

我苦恼于是否应该直接跟这家人联系。我有权利在多年之后再次搅起这些痛苦的感受吗?写小说的时候,我对小说人物说什么都行,大不了就是一个差评。而这里,我将会影响真实的人生。想到要联系受害者的亲属,我感到很不舒服。

一些朋友建议我重新看待自己的勉强心态。如果受害者亲属看到我的文章,对我没有给他们一个表达的机会而感到愤怒呢?难道他们没有选择的机会吗?我跟一个记者交谈之后,心里做了决定。她的妹妹被谋杀了,根据她的经历,她告诉我,实际上,受害者的家庭有可能会接受这个机会,以减轻内心的悲伤。

我对于搅扰别人的伤心事感到心神不安,但我还是上网找到了受害者的堂妹,她是名大学助理教授,现在生活在美国中西部。她告诉我,她从来不喜欢受害者的丈夫,觉得他不尊重她。她形容受害者是个活泼爱交际的人,对孩子全心照顾,愿意跟家族保持联系,对自己美容师的工作也很有热情。

最后,她回忆了令人伤心的葬礼:“我想记住堂姐本来的样子。她的皮肤和面孔保养得很好;她一直鼓励我化妆,说这样能保护皮肤。我无法忍受看到她死去,让别人替她化妆和做头发,那看起来不像她。”

* * *

看到如此多的人在恶行中被打击,让人非常伤心,但我最主要的问题仍然没有得到回答:为什么一个人会犯下如此的暴力罪行?房东在庭审上的证词对于这个问题并没有什么帮助。他表现得很懊悔,但这是在一份狡猾的口供中做出的,口供与他的辩护词一致——他称自己在犯罪时并不完全能意识到自己在做什么。“我为我的所作所为负责,”他说道,“之前是家人和律师告诉我发生了什么。”

我又给他写了封信,请他打电话给我。我并没有提到跟杂志社的合同。我从来没有钓过鱼,但我了解基本的原则:这项运动取决于钓线的纤细度。如果你拉线太用力了,纤细的钓线就会崩断。

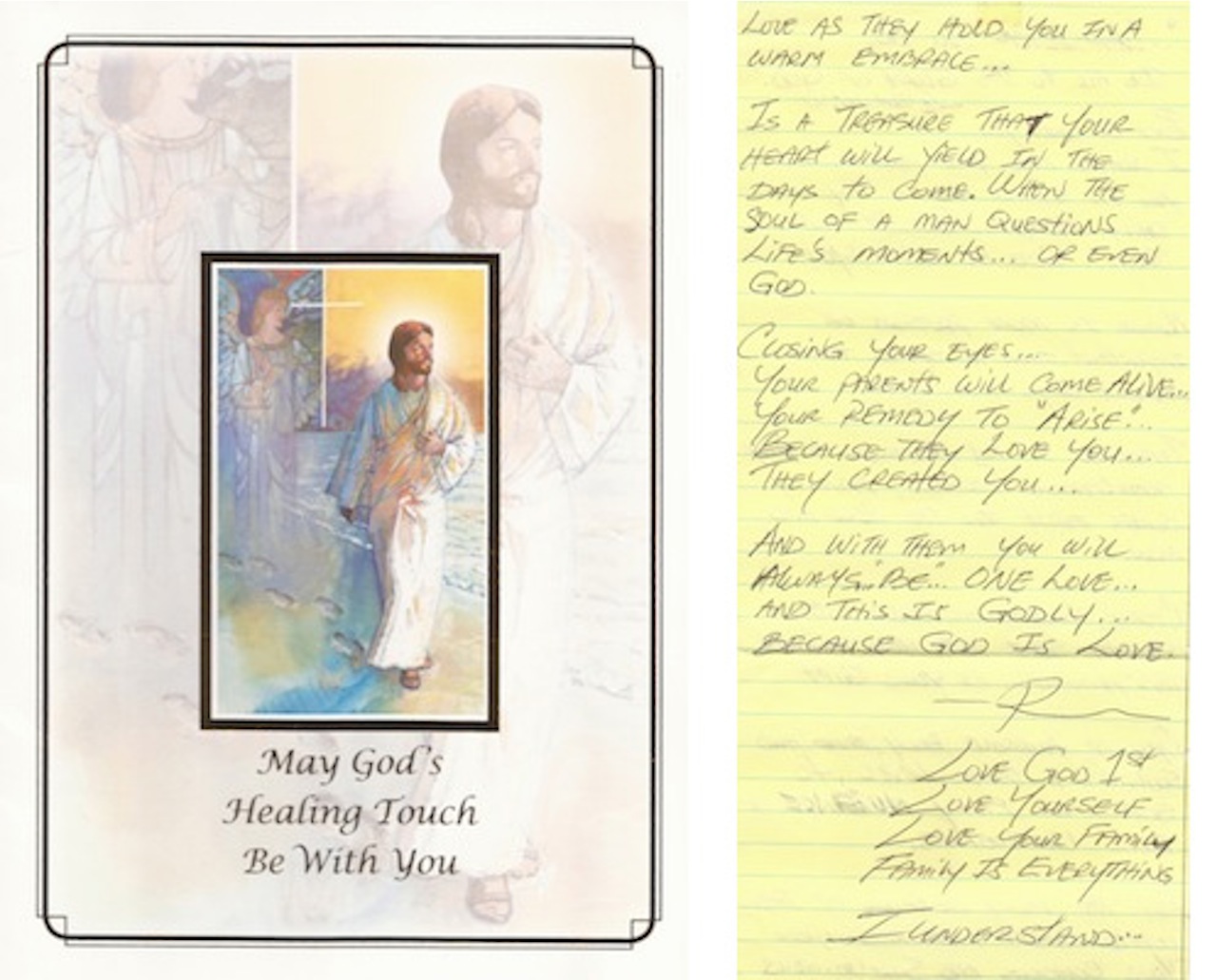

很快,我就收到他的短信,夹在一张宗教祝福卡当中。短信写在黄色的标准横线纸上,诡异地回应上次我提到的父母生病的事。“并不是每个人都有明天。因此,在此时此地,家庭是第一位的……让‘他们’的每一个细节在你有意识和潜意识的存在上写下甜美的回忆,那将会在精神上渗入你的核心。他们的每一个脸部表情都在微笑当中……充满爱意的吻的滋味。爱的味道就像是他们把你搂入温暖的怀中……”他以这样伪神秘主义的语调写了整整两页,却没对自己的情况做任何评论。

他索要一张我的照片,并以另一个命令结尾。“慢下来。事物在这里移动得很慢……也更放松。(这儿不是纽约城)”他画了个笑脸。

* * *

监狱一定是无聊极了,我意识到——看在一点娱乐价值的份上——房东可能将会在这样毫无头绪的通信上拖延数月,甚至数年。眼看截止日期不断靠近,我别无选择,只能给催促他接受访谈。我告诉他杂志社合同的事,试着说服他可以借此说出自己那边的故事。过了一阵,没有收到他的回复,我想我可能是逼他逼得太紧了。以防万一,我写了一个“采访缺失版”的故事,属于我的“我的杀手房东得了感冒”。

截稿期的前一周,我终于收到一个信封。房东为回复的延迟而道歉,说,上封信他写错了地址。又画了一个笑脸,他为这一差错给出解释:“西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud)永远都是对的。”信封中还有一张印有冬天猫头鹰的卡片,在卡片中,他简短且没有任何解释地拒绝了我去监狱探访他的请求:“我为此道歉。我没有话说。”

没戏唱了。杜鲁门·卡波特的遗产不会受到我的威胁。

我很固执地拒绝认输,决定为我的文章作出最后的努力。我重读了房东的最后一封短信。有趣的是,他摘录了查尔斯·哈尼尔(Charles F. Haanel)的一段话,哈尼尔是一名财经作家,他最有名的书是1912年出版的《万能钥匙》(The Master Key System)。那段话中写道:“只有极少数人知道,他们所见的不过是结果,他们明白导致结果的原因。当我们的思想经过训练,能够看透表层,那么每个东西就会呈现出另一种面貌。”

很奇怪——我的房东不愿跟我交谈,但他好像在告诉我不要只看案子表面的事实。当我在报纸上读到大卫·亚当斯(David Adams)的一段话时,我不由想起了这个案子,亚当斯是来自剑桥的一名心理学家,写过《为什么他们杀戮?——杀害亲密伴侣的男人们》(Why Do They Kill? Men Who Murder Their Intimate Partner),在这本书里他访谈了31名被关进监狱的杀人凶手,并做了一些总结和概述。我给他打了电话。

亚当斯向我描述了这群人最常见的特征,我意识到我可能对房东的犯罪有根本的误解。亚当斯说,这些人可不是在特定情境下失去理智的普通人。“媒体谈论过失犯罪,”他告诉我,“我发现这些人中大多数一开始就对伴侣有很强的占有欲,很容易嫉妒。”

亚当斯调查的杀人凶手中,一半以上童年亲眼见过家庭暴力。“跟有暴力倾向父亲成长的男孩起初会非常恐惧,并且想保护母亲。”他告诉我。但在青春期:“他们倾向于离开母亲,似乎对于无法保护母亲感到愤怒。他们通过控制别人来克服自己的恐惧。”

殴打者在别人眼里常常是很有魅力的,除了被虐待的女性。出乎意料的是,他们其实在感情上很依赖伴侣。他们经常相信伴侣拥有控制他们的能力。在童年,他们就认识到对他人的依附是极其不可靠的;成年之后,他们拼命主宰和抓牢一切。但是,依照亚当斯的说法,他们遇到了一个巨大的问题:“他们这样做是在把伴侣推开,事情越来越严重。”

他们的确如此——直到最后的绝望举动:“其中一些人说,他们实际上已经失去了自己一直试图控制的伴侣,剩下唯一的事情就是杀戮。”

多年来,我一直在想,房东曾试图自杀,证明他当时感到懊悔。但亚当斯说,尽管有百分之三十的家庭杀手在杀人之后会选择自杀,但他们的自杀通常只是反映了最本质的自恋。他们只是在哀悼自己的损失,而不是哀悼对别人所做的一切。

我不能确定地说,我已经发现了房东犯罪时在想些什么,但我已经了解到什么会驱使人们做出类似的事情。他们残酷对待女人是因为——深陷受伤和虐待可怕的怪圈中——他们渴望释放自己的痛。

截稿期那天,我把文章发了出去。编辑回了一封措辞和蔼的信,说如果没有监狱访谈,他无法发表我的故事。(但他寄给我一份退稿费。)

* * *

回到2001年,那时我出版了第一本小说。我在一间神秘的书店里举办了朗读会。我问书店老板,书架上成千上万本书,大概有多少包含了凶杀情节?

“几乎所有。”

如果你仔细想想的话,这件事其实挺奇怪的。在西方社会,我们尽可能不去思考死亡。我们崇尚年轻和美丽,我们花大量的钱延缓衰老,尽量远离公众视野,悄悄死去。但为何我们的流行文化中枪支和谋杀又是如此泛滥呢?

部分原因是懒。在一部肤浅的戏剧中,让主角们相互射杀是比较容易的。但死亡有着更深一层的含义。我读过一本深奥的书《拒绝死亡》(The Denial of Death),是1973年人类学家欧内斯特·贝克尔(Ernest Becker)对人类文明根基的沉思。他说,很多社会和文化机构之所以建立,就是因为我们意识到我们终将死去。宗教、艺术、财富的累积让我们相信各种不朽和永生;战争的发动使我们幻想,如果我们把死亡带给别人,自己就能免于一死。

犯罪小说和“真实犯罪”故事在对死亡的否认中扮演了自己的角色。杀手让我们最害怕的事变得具体,我们可以看到这些死亡的使者被抓被判刑——或者自杀。这种惩罚让我们幻想:最终我们能赢。

本质上,就像大部分悬疑小说家一样,我讲着同一个故事:一个平静的世界陷入混乱,然后若干孤独的侦探搞清楚发生了些什么,这样他或她就能恢复秩序。恐怖小说的作家让主人公陷入危急之中,然后让他们胜利,并生存下来。在这样的书中,我们通过游戏,抚慰我们的心灵。这些故事触动了我们终极的焦虑,然后使我们获得解脱。通过这一替代性的魔法,我们跟自己确认,不必担心——我们最终是安全的。

同样,真正的犯罪故事本应给读者提供一个大结局。但我的问题在于,我找不到这种东西。我终于明白,即使我可以去监狱探访我的房东,即使我可以花几个月去盘问他,他可能永远也不会让我了解他真实的想法。不管他临时发狂的辩护理由是真是假,他由此获得了一项好处——2020年,他就会有第一次假释听审——他需要维护这一辩护理由。

* * *

我从我的老房子前走过。那块“出售”的牌子已经不见,新主人已经雇了承包商来维修那开裂的门廊和房顶的破洞,想让这个地方再次焕发出生机,就像什么糟糕的事情都没有发生过一样。(人们来了又走,但房地产是永恒的。)但没人能够重现曾经存在的世界。

我继续走,离开这栋老房子。和真实生活中的凶杀案相比,写谋杀小说现在看来太容易了。

这个悲伤故事给受害者家庭带来的可怕影响永远无法消除,但我已经可以觉察到,它在我身上的分量越来越轻。我住在那间公寓的时间过去得越久,这件事就越加成为派对上的故事,它也离绿色瓷砖上的一块真实红斑越来越远,离一个寒冷冬夜里可怕的女人哭泣越来越远。

————————————

翻译:乔宏明 校订:郭玉洁

Cabriel Cohen是六本书的作者,给《纽约时报》和许多出版物写过稿;在纽约普瑞特艺术学院教写作;并且将在纽约大学教授一门创作犯罪小说的课程。

Jessica Bal来自马萨诸塞州一个只有两个红绿灯的小镇,现在居住在一座拥有数不清盏灯的城市,在那里,她为一个艺术教育机构制作媒体,并且寻找任何借口去用文字、照片和影像记录下她好奇的故事。