魏壁,1969年出生于湖南北部农村。早年在深圳印刷厂工作,后居住在大连。2011年魏壁返乡开始拍摄《梦溪》,这是一组喷在宣纸上裱在宣纸上然后又将书法同照片结合起来的作品。在那里,魏壁为故乡平静的生活拍摄,而这份平静让魏壁找到了如何面对自己以及外界的方式。作品中的文字,也让图与文产生了一种对话的关系。

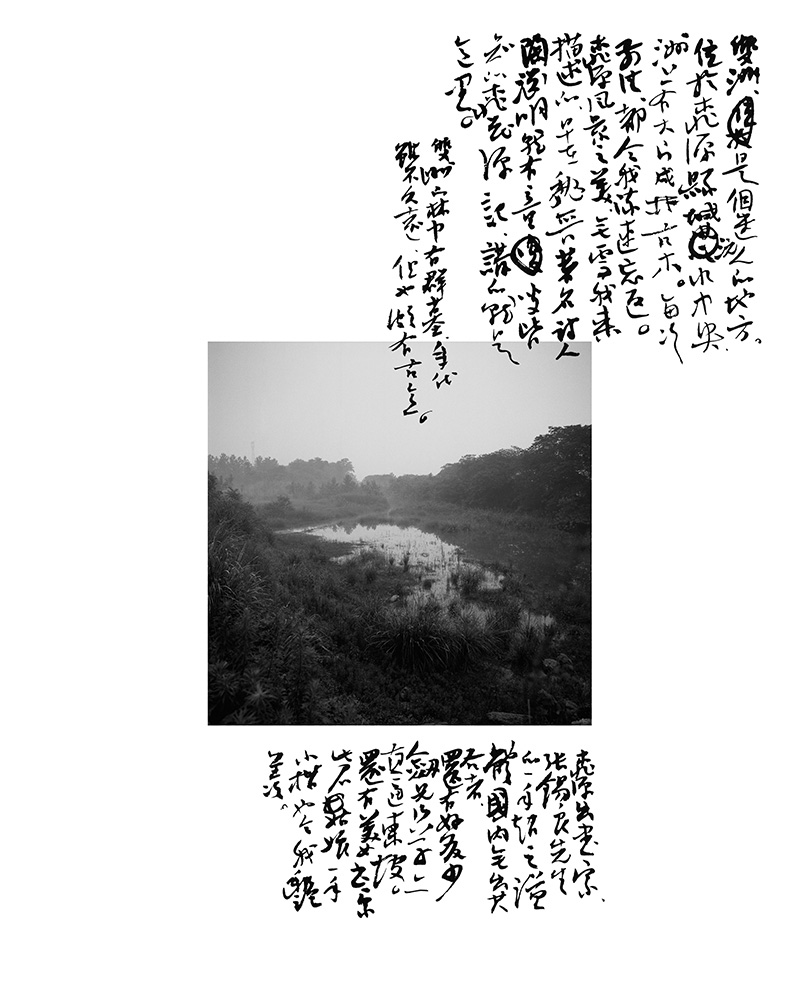

双洲水潭:

双洲,是个迷人而神秘的地方。位于桃源县城沅水中央,洲上有成林古木。每次前往,都令我流连忘返。

桃源出书家。有当代赵之谦的张锡良先生;有比我年少的周少剑,行书直逼苏子瞻;还有美女书家此君,写得一手娟秀小楷,令我垂涎。

入冬再去,补拍林中墓地。墓碑年代虽不久远,但颇有古意。

澧南杂丛:

水月林, 月台,仙眠洲, 停弦渡,遇仙楼,芬司街,棚场街……

一望这些迷人的街巷地名便可一窥古人的浪漫情怀。好听的地名当然远不止这些。还有我的出生地梦溪,澧水以南的烟山等等。

而今的澧州城城墙被毁,旧街被推。一片喧嚣,古意尽失。

好在因为一次洪水保留了这片荒芜,每次返乡我都会不厌其烦地渡船过去,残存的房舍被杂丛包围,野趣盎然。

上堤老人:

堤下,窝棚,炊烟起,一老人,逆光下,多好的一幅画面。俯冲靠近,老人受惊,直奔堤上。原来他是位乞丐。我忙招呼他,递给他些碎钱,作为惊扰老人家的一点补偿。

这时,我觉得摄影是可耻的。

后来再次前往那里,窝棚、老人都已不在。

棚场街拉车老人:

春林汪老五的工作室就在画面的街道左侧。此处为棚场街,曾经的秀才考场。

今年春节前,老街被拆,只见木梁屹立在寒风中。

废墟里拾得青花瓷片数枚,青砖两块,存于书屋。

蓑衣翁:

父亲在淌下最后一滴粘稠的黄泪,便离开了我们。他走那年,跟我现在同岁。那时我十八岁,并不太知道失去至亲的悲痛。漂泊至今,时间愈久,愈是思念那片故土,愈是思念早逝的父亲。

每每想起他,便会浮现两个画面。一个是,小学的某个夏天,洪水冲毁了回家的路。他到学校接我,穿着如图中的蓑衣背着我趟过湍急的溪流。这一路,我全然忘却了他曾对我棍棒相加,只觉无比温情。还有一次,他为了我陪他掰那些发了霉的棉花果,答应给我讲鬼故事,越是毛骨悚然,越是穷根文底。父亲没念过书,在我心里,此刻,他就是一个天才小说家。

水墨江洲:

一日,和春林往烟山。道河与澧水交汇处,眼前风景呈现一派水墨意境。一只白鹭独脚立于滩涂,闭目睡去。

待我靠近,惊醒飞去,空留此景。

图景的右边有成林古树一片,林中有人家两户。此处亦是渡口。每次前往,招呼老汉摆渡,首先回应的定是那条叫声夸张的小狗,大概是因其个头太小,要摆出一副吓人的摸样。过少时,老汉缓缓而出,一边抹着嘴一边和我寒暄。渡去,付渡资一元,便是烟山。

烟山脚下有片空阔地,满是牛羊。

见有劳作人群,顿生幸福感,亦为自己浑噩度日心生悲凉。

带围墙的房屋:

湖南的冬天,雾总是如复一日。雾,抹去了俗世的具体,呈现出诗意。

好照片,是要与神相会。那一刻,你已不在。

插青的男人:

清明节这天,和春林再次来到烟山,拍下这位中年男子越过水沟的照片。他祖上在新洲,还要走好几公里的路。新洲在烟山的东南方向,少时去过两回。

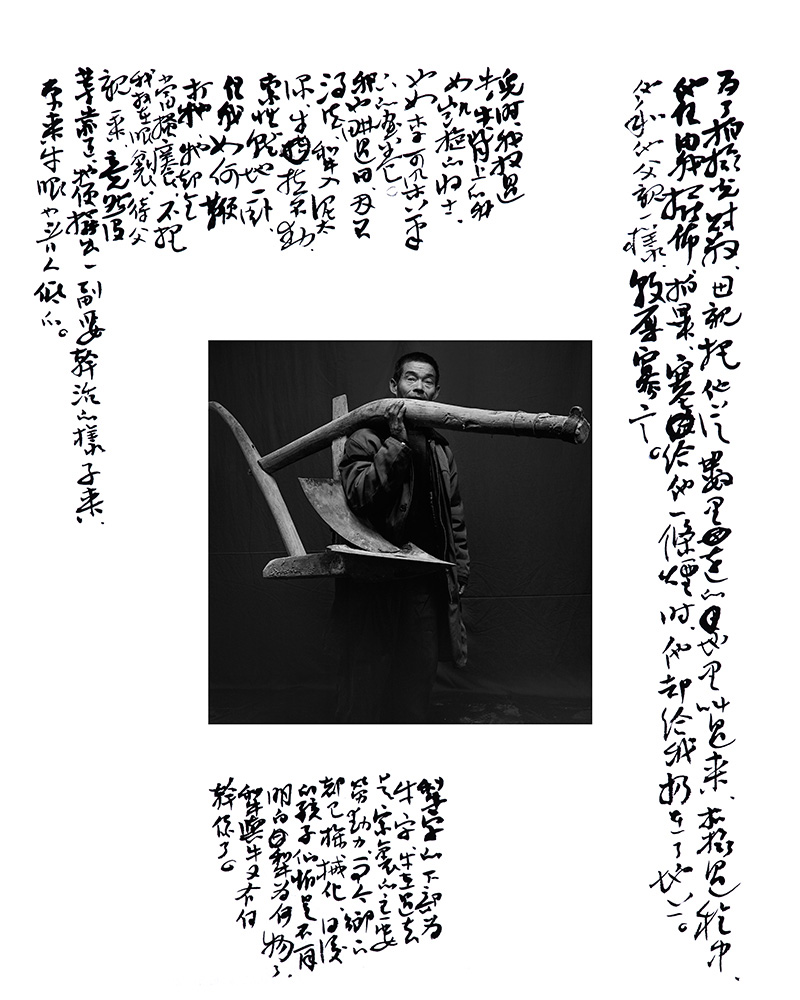

扛犁图:

为了拍摄光财叔,母亲帮我把他从数里外的地里叫过来。拍摄过程中,他任由我左右摆布。拍毕,为了表示占用他干农活的时间塞给他一条芙蓉烟时,他却给我扔在了地上。

他和他父亲一样,寡言敦厚。

犁字下部为牛。牛在过去是家里的主要劳动力。而今农村普遍机械化,日后孩子们怕是不再明白犁为何物,犁与牛又有何干系了。

儿时,我放过牛。牛背上的我如凯旋的将士,也如李可染的画卷。我也耕过田,因不得法,犁入泥太深,牛拉不动,于是罢工,就地一卧。任由我如何鞭打它,它却全当搔痒,不把我放在眼里。

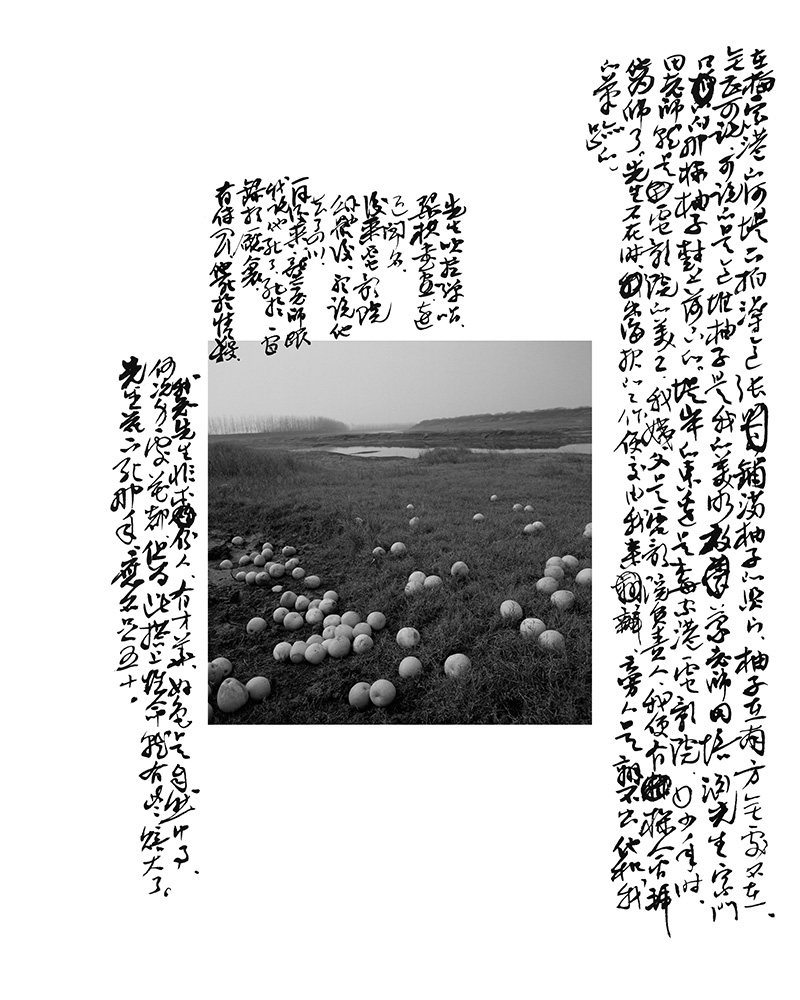

洒满柚子的河滩:

在梅家港的河堤下拍下这张满是柚子的照片。柚子在南方无处不在,也无甚可说。可说的是,这堆柚子是我美术启蒙老师田培渊先生家树上落下的。

少年时,梅家港电影院美工田培渊先生成了我的启蒙老师。

先生吹拉弹唱琴棋书画,远近闻名。后来,电影院解体后,听说他去了四川。

再后来,龚老师说,他死了。死在一家录像厅里。有传闻,说他是死于情杀。

我知先生非本分人。有才华,好色是自然中事。何况身处花都。但为此搭上性命就有点赔大了。

先生花下死那年,应不足五十。

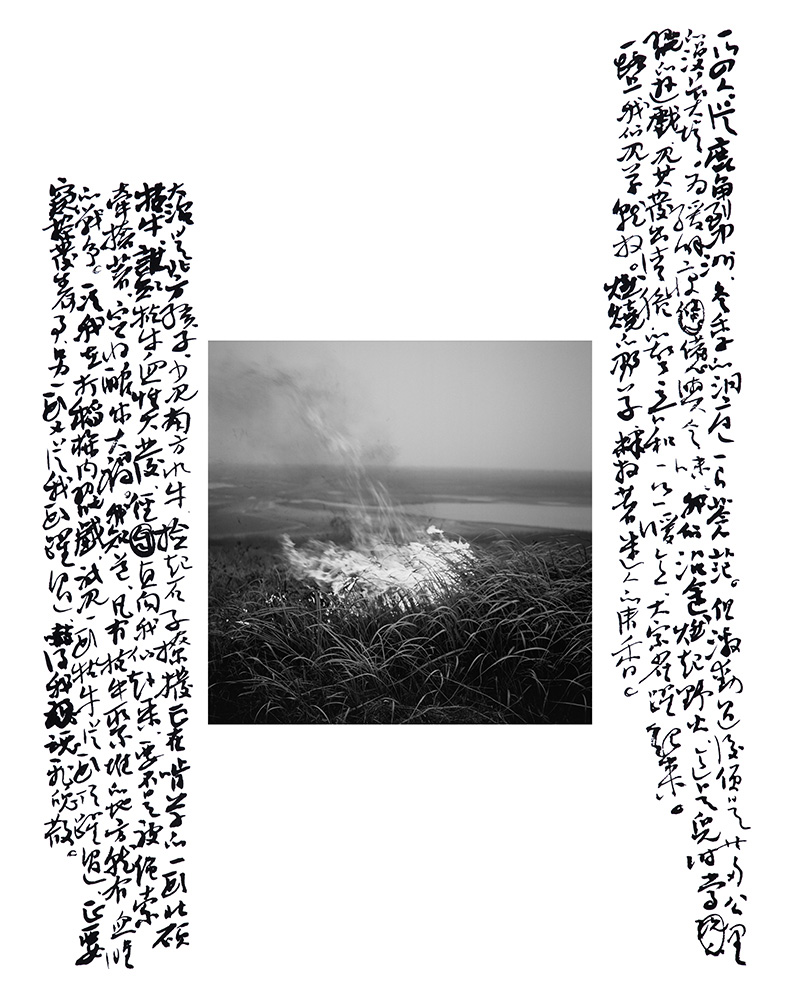

堤岸野火:

一行四人,从鹿角到中洲,冬季的洞庭一片苍茫。但激动过后便是二十多公里的漫长大堤。为缓解疲惫与乏味,我们在大堤上放起野火。这是儿时常玩的游戏,见其发出清脆的声音和一丝暖意,大家欢呼起来。

一路上,我们见草便放。燃烧的野草,散发着一种迷人的清香。

大治是北方孩子,少见水牛,捡起石子扔向堤下一头正在啃草的硕大牯牛(公牛),谁知牯牛血腥大发,直奔堤上,吓得我们魂飞魄散,好在有绳索套着,才免去一场灾难。

南方孩子知道,牯牛是不敢惹的。儿时,凡有牯牛聚堆的地方,便会有血腥。我就曾一次在打稻机里玩耍,见到两头追逐的牯牛从我头顶跃过的惊险画面。我称其为飞翔的牯牛,说与别人听,大多是不会信的。

傍晚,抵中洲。待住下,我开始清点我的青花瓷片,将其一一摆在窗台前。此刻,比拍得一张好照片更觉愉快。酒后,我们拍了一张裸体合影自娱。

雪、树、亭。

林中墓碑:

蜚云塔下,一碑,立于林中,死寂一片。

访谈

正午:2011年,你携爱人返乡,被视为一个艺术界的一个事件。能和我们谈谈你当时的这个决定吗?当时家人同意和你一起返乡吗?

魏壁:其实回归到故土理由非常简单,就是厌倦了城市生活。在城市,所做的事情于己于社会都是一种消耗,一点意义也没有,早就够了。妻子是返乡后娶的,她也喜欢生活在乡下,自然中事。母亲兄长替我担心,希望我过常人的生活,住城里,有豪车。当然没有错,大众取向的轨迹,但他们谁也管不了我,也就只好任由我了。

正午:返乡后,自己的状态有发生改变吗?这种改变有帮助到你的创作吗?

魏壁:我不喜欢跑很远去创作,所以基本蜗居在家里的这三亩地里头。也就因为有这三亩地,整天也就忙乎这点事,除草,种菜,施肥。伺候两个小崽子。目前感谢各界朋友抬爱,生活无忧,往后只有听由天命了。

正午:在这组作品里,文字似乎和图像发挥同样重要的作用。你如何看待你的文字和图像在你作品中的联系?

魏壁:书法的介入其实于我不是什么憋出来的一种形式,我每天都会用毛笔写些日记,顺手也画点什么,所以形式自然产生。照片出来了,手痒,顺便再写些东西,絮絮叨叨,关于自己,关于故乡。每个人的东西都跟他的成长有关,并没想太多。

正午:这些字已经不再停留于文本,也像拥有了某种精神气质。怎么做到的?

魏壁:我的照片书法都远不够好,艺术之路无止境。我想,心干净了,作品不够好,明眼人还是能谅解的。

正午:你现在如何定义自己?摄影师?艺术家?还是诗人?哪个是你最希望的。

魏壁:我几乎不读诗,但我仰慕能用最朴实的语言写出大美大爱的诗人。艺术家,摄影家我都够不上,在我们眼前,大师林立,无论品质气格,就我这点雕虫小技还拿出来说事,多么的羞耻啊!能混碗饭吃就偷着乐得了。

正午:这些作品会让人联想到中国的文人画。你最喜欢谁的画?

魏壁:我喜欢想象中的王维的画,但没有他的画作传世。马远,倪瓒,董其昌,石涛,金农,黄宾虹等等。古人的书画理论对我影响很大。

正午:你这组作品是用什么相机拍的?字用什么笔写在照片上的呢?

魏壁:《梦溪》一、二都是哈苏拍的,毛笔我是并不研究的,碰运气,现在要挑剔些。

正午:你目前是和妻子孩子常年居住在老家吗? 除了创作,每天都做些什么呢?这种生活还能持续多久?

魏壁:城里意味着无休止的欲望,当然也可认为我这是境界不到的一种说词,我管不了那么多,人生弹指一挥间,我要过我最渴望的生活,虽然现状并非那么理想,但我已经非常满意了。我觉得人完全可以只守着几棵树度过一生,本不必那么累的。回到乡下,你会呼吸到城里不一样的空气,你会触摸到露珠,能听取蛙声一片,能赏竹外桃花三两枝,能柴门闻犬吠,能体会夜静春山空,池塘生春草……太多美好的事物,叫我如何不爱它?创作,我一直视为一种自然的事,如同种子播下去它自己会发芽一样。作品一定要发自内心。

——————————————

本文所有图片©魏壁。