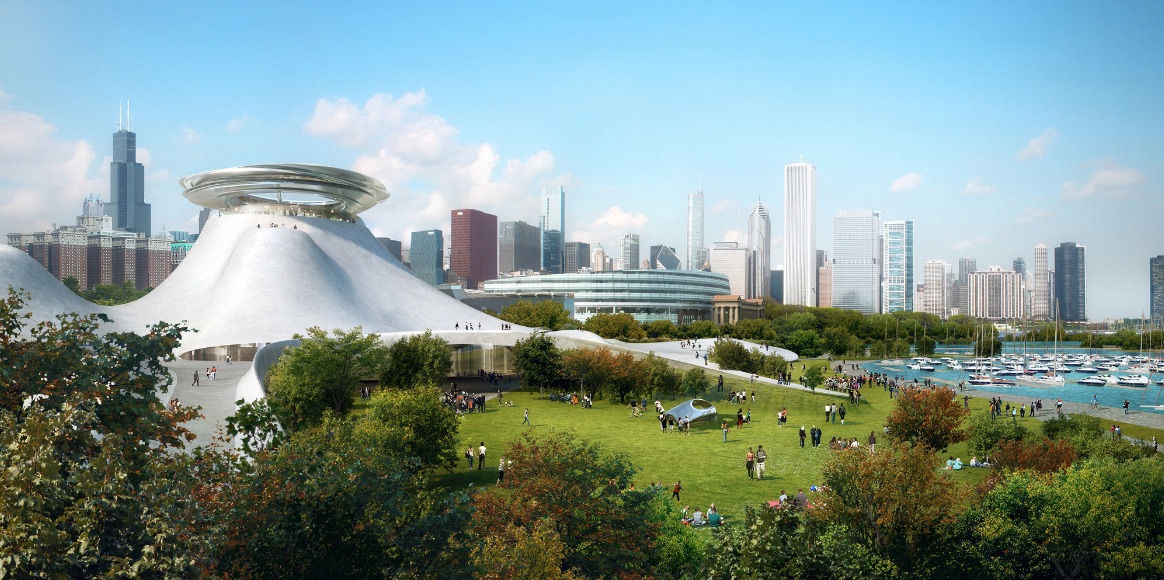

11月4日,在美国芝加哥,卢卡斯叙事艺术博物馆的官网公布了此前中标的概念设计方案。此方案由马岩松带领他的MAD建筑事务所完成。马岩松也因此成为第一个赢得国外大型文化建筑项目的中国建筑师。这也正是人们对“奇奇怪怪的建筑”议论纷纷的时刻。

马岩松的建筑设计与大多数中国建筑师不同,他经常通过无规则的曲线变化表现未来感。但他也不是另一种建筑师——他们往往致力于参数化设计、研究机器人建造或建筑自生成,试图让建筑更接近“科学”。在许多建筑师不断尝试新的手法、风格、材料,探讨地域性或者某种具体建构手法的时候,相比之下,马岩松的建筑设计更接近于艺术家对于个人风格的艺术探索,人们认为,他执着于寻找的是与众不同又能够抓住人心的建筑形式;实际上,他将建筑视为一种文化,试图通过作品对一个时代的观念和人们所认知的世界进行挑战。

同时,马岩松是一位独立执业的体制外的建筑师,又相对年轻,许多文章有意无意地将他设定为中国建筑界特立独行的标杆,认为他是西化的,是一个反叛者、坏孩子。

事实却并非如此。

2014年,MAD建筑事务所成立十周年,马岩松出版了《山水城市》。“山水城市”四个字是他从钱学森那里继承的。二十多年前,钱学森曾给许多政界、建筑界的人物写信,设想将中国的山水诗词、古典园林、山水画中的意象融合到城市建设中,希望能实现“人离开自然又回到自然”的理想。马岩松从钱学森的“山水城市”找到了共鸣。他从自己的设计实践出发,思考现代城市与建筑的未来发展方向,想把这种主张,变成指导城市发展方向的思想观念。

他说,“山水城市”强调人与自然的关系,城市应该更重视人的情感。这些说法有道理又非常感性。马岩松基于成长经验和建筑实践,提出对中国城市现状的批判,试图让“山水城市”成为解决城市问题的方向。它是否能成为一条新的道路,还有待更多人一起思考、讨论和实验。但是这一说法提出之时,正是中国建筑界非常迷茫的时刻,整个领域缺乏建筑思想的声音和回响,这种状态与大规模的城市建设、数量惊人的建筑师群体无法匹配。马岩松提出了“山水城市”,许多活跃的中国建筑师也像他一样,感到了中国建筑思想的空白带来的弊端,他们急切地寻找这一系列问题的答案:“我是谁?”“从哪里来?”尤其是“要到哪里去?”这涉及到整个中国建筑的文化脉络、建筑师的身份认同等重要问题,应该从传统中寻找血脉,但如何在传统的基础上提出具有前瞻性的主张和想法,这才是关键。

这一次的结果,绝不会是1930年代或1980年代那样,建筑形式上的简单复古和折衷,建筑师们需要在精神本源上找到依靠。

访谈:

界面:您在许多采访里提到自己是北京人,在北京城里长大的,当时住在哪儿呢?

马岩松:我爸妈家住西单那边,奶奶家住王府井,那时候我还没上小学,父母要上班,有时住奶奶家。有一次,被我奶奶训,我就离家出走了,从王府井走到长安街上坐公共汽车到西单,自己走回爸妈家。在西单住的时候,曾经带着住一个院的小孩离家出走,我跟他说,我告诉你那边可大了,然后就带着他上长安街往东走,走到天安门广场看,说你看大吧,从来没见过,那小孩都没出过胡同嘛。转了一大圈回来了,他们家家长急死了。

界面:您父母的工作是?

马岩松:我爸妈都是环保工程师,那时候就有环保局,感觉挺高科技的。我爷爷、奶奶都是老革命。我爷爷进北京的时候还没解放,他是老地下党,发展学生、工人加入组织,支持解放军进城。好多老头写的回忆录提到他,但又有的说没见过这个人,挺神秘的。我爸还是婴儿的时候,我奶奶抱着他去帮我爷爷送情报,把小纸条藏在小孩儿的包裹里边。

界面:当初为什么想画画呢?

马岩松:我父母不想管我的时候就给我一张纸一支笔,让我自己画。我可以坐几个小时不用人管。画好了我自己弄“画展”,在墙上贴好多。他们给我报了几个小孩画画的课外班,国画、工笔、素描,我上了一两次就不去了,当时觉得特别机械,第一笔这样,第二笔那样,第三笔到第四笔到第五笔,画出一只虾。我觉得没兴趣,后来就完全自己在家画,买个书照着画,去动物园照着动物画,没有特别练过。

界面:后来就是因为想画画,人家说你这水平只够去学建筑,就去学了吗?

马岩松:我也还是想跟美术有点关系。那时候没学过建筑学,肯定不知道还有现代建筑设计这回事。我那时候真不知道建筑是什么,没有概念,以为学建筑是古建筑,学怎么建亭子、庙这些。国外很多人学建筑是因为看见了不起的建筑,激发了对建筑的兴趣。可是我根本没有见到啊,周围生活的范围里了不起的就是故宫、天坛这些,以为学建筑就是学这些。我小学在美术馆后面,当时我老去美术馆——但是我也一直以为那是一个古建筑,我们从后墙爬进去,看见正布展运油画,上去扒开看那些油画,油都没干呢,被我们一胡撸,可能从写实变成了抽象。

界面:上了北建工(原北京建筑工程学院,现北京建筑大学)之后,就知道学建筑是干嘛的了吧?

马岩松:对,有图书馆嘛,北建工好像那时候图书馆特牛,有许多国外最新的期刊,好多清华(大学)的研究生也去。我看这些外国杂志就觉得很开眼界,外国的建筑怎么都跟我们学的不一样,建筑师之间、作品之间也不一样。你想想,我上学那会儿,1994年,人家盖里(Frank O. Gehry)1980年代就解构主义了,我们那会儿还在比谁画得最像迈耶(Richard Meier)。

界面:那时候您画图很厉害吗?

马岩松:我挺喜欢画图的,喜欢新东西,喜欢找到新的表现方法。我应该是我们那儿第一个用电脑画图的,自己学,还学喷笔画。我在图书馆、在书上看人家怎么弄,就去买一套喷笔,画完了,老师说你不太公平啊,人家毛笔还掉毛呢,你都喷上了。那时候也画电脑图、给别人做模型什么的,也参加一些竞赛,本科的时候,参加一个台湾的竞赛,得了第一名。

界面:整个学生时代成绩都一直很好?

马岩松:我偏科得厉害,五门不及格,差点没学位。我设计行,对历史感兴趣,西方建筑史、中国建筑史这类很有兴趣,但是三次政治不及格、还有高数……四门不及格就没学位嘛……当时因为设计不错,我还是学生会的学习部长,我们系主任就说,他给学生会做了太多工作,再给他一次补考机会,我又考了一次,过了。

界面:出国就去了耶鲁大学?

马岩松:我一开始去亚利桑那大学,上了一学期觉得没什么意思,就不上了,去给人做建筑模型,同时又重新申请学校,后来去了耶鲁。耶鲁开始没有奖学金,我就给他回信说,谢谢,但是我没钱,去不了;他说,那我给你奖学金,我说,钱还不太够;他说,我再给你加,我就觉得这是非去不可,这学校太好了。加到最后其实缺的还是挺多的,但还是值得。我把之前挣的钱、暑期去实习挣的钱全交了学费,第二年我又当了助教,没到外面找工作。学校不希望因为经济的问题让年轻人失去机会吧。现在我在耶鲁大学也设了一个Ma Yansong奖学金,每年资助一个新生。下一年应该是第三年了。

界面:您还给国内学建筑的大学生设立了一份“MAD旅行基金”,当初为什么有这样的设想?

马岩松:最初,第一年是因为我跟一个品牌有合作,他们有一个公益活动是拍艺术家的手,每个参与的人可以得到十万块钱做一个慈善项目。我就把这钱花在给学生旅行上。我去美国上学是生平第一次坐飞机,之前哪儿也没去过。在美国每一学期,设计课开始之前都有一个旅行项目,学校出钱,那几次的旅行给我印象特别深。我觉得挺有意义。而且,我还希望找到对设计很有感觉的人,希望旅行中看到的东西能影响到他/她的思想,有悟性,能做出东西来。我不希望学生们旅行回来只是写写游记,落不到设计上。所以我挑选旅行基金资助的学生要看作品集。

界面:国外对你改变大吗?

马岩松:刚去的时候我只是对形式很敏感。暑假去了埃森曼(Peter Eisenman)那儿实习,他那儿实习生是没有钱的,可是对我影响很大。他是一个理论指导实践的人,他在办公室有讲座,让大家中午一边吃饭一边听他的讲座。我在耶鲁最后一个学期跟着扎哈(Zaha Hadid)做“世贸大厦重建”的题目,题目很逼人,我当时非常困惑。那是我在美国上学期间最重要的一学期。扎哈是那种说不清楚怎么教你的人,很感性。我也很感性,说不清楚的时候,我会相信自己的感觉。她能感觉到我是靠感觉,给我拿很多当代艺术的书看。奥拉维尔·埃利亚松(Olafur Eliasson)我就是那个时候知道的。我之前从来没关注过当代艺术。(2010年4月,奥拉维尔·埃利亚松与马岩松在尤伦斯艺术中心合作了展览《感觉即真实》)

界面:扎哈怎么评价您做的“浮游之岛”方案呢?

马岩松:她没有评,我们展示出来的时候,她总是指着我的作品给别人看,她觉得有一种感觉在吧。直到现在,我还是一直在重新评判自己那个作品是怎么回事。我们也做过好多城市研究、理论研究,但最后还是落到感情上,就是一个梦。怎么想、分析,再用功也弄不出来。现在我还会经常想,那时候边想边纠结就睡着了,第二天早晨醒来就隐约有一个想法,我不停地在解读,当时到底为什么会出现这个。我为什么有那个冲动,为什么别的楼都那么往天上冲,我就非要那样,飘在那。它是一个什么心情。我后来觉得,今天我说的,自然,写意,意境,其实在那个时候都有了,那是一种解脱,什么意思都在那儿。你可以解读成我要反对现代城市、都市竞争,我要脱离开这些……就是那么一个感觉。它不能用理性解释,说不通。

界面:过了一段时间就回国了吗?

马岩松:扎哈让我去英国工作,我在英国待了一年。

界面:她的事务所是什么样的工作方式?

马岩松:分团队,我们做竞赛,十点上班,弄到晚上十二点。当时做了几个竞赛。有一个竞赛是我负责做英国的一个小美术馆。扎哈从来不用砖嘛,我说我来一个砖的建筑,她看了还挺兴奋的,说这个挺好。然后其他的工作人员说不行,不行,不行,不是扎哈的style。但她本人其实是对这个有兴趣的。后来做了广州歌剧院的项目、SOHO的第一个项目——一个物流港。项目竞赛中标,开始深化设计,整个团队都来北京了,那个项目后来取消了,我就不回英国了。

界面:您回国做项目之后,尤其“梦露大厦”中标之后,有一个时间段您大量地接受媒体采访,是主动的吗?

马岩松:我从来没有主动过,那时候媒体全是自己来约的,但来约的我都不拒绝。

界面:“梦露大厦”那个曲线,是一开始就想到梦露吗?

马岩松:我怎么会想到梦露呢,是多伦多的报纸说的,说这像梦露一样。

界面:曲线完全是凭感觉捏出来的吗?

马岩松:对,就是要不规则的,风吹过一样,最后盖的时候是有规律的,只不过想让你看起来有一点没规律。我不是从分析开始的,就觉得应该弄成这样,入围了以后,六个方案全公布了,我一看,觉得有戏,当时就跟这次芝加哥(卢卡斯叙事艺术博物馆)的竞赛非常像,你要去解读它的话,这种无意识的情感,是从一个完全不同的文明出来的。外国现代文明的框架里的人不可能做出来,你告诉他做曲线,他也不可能做成这样。剩下的参赛方案全是直直的或者斜着歪一下,我跟他们都不一样。第二阶段,我跟当地的结构设计公司合作,要把它变成一个可以盖的建筑,最后才定下来用同一个标准层,垂直的核心筒,结构也都是直的。可是要做出一种自由飘动的感觉。其实这次(卢卡斯叙事艺术博物馆)也是,有一种浪漫的感觉,同时它也有内部隐藏的逻辑,但我不希望把逻辑摆在表面。对于“梦露大厦”,你看不到结构怎么回事,以为是飘着的,其实里面有逻辑。

界面:逻辑的部分是别人帮你解决的吗?

马岩松:要大家合作解决。感觉先行,再调整、研究,比如,一开始想是不是让柱子也转着升上去,后来造价不可行,就要换一种方式。设计中间有这种调整的过程,但这是次要的,类似的技术问题都是可以解决的。

界面:外国的结构工程师是相当配合、尽量满足设计要求吗?

马岩松:我已经入围了,一大堆人想来找我,想参与这个工程,他们还都不知道我是谁呢。当时,整个团队都在为“梦露大厦”努力,他们拍了纪录片,里面有个当地的合作方说,“我们经过了很多不眠之夜”,片子拍得催人泪下。我挺感动的,每个人都觉得这是一个挺珍贵的经历,所以大家都很投入。有个白头发的结构工程师曾经当面跟我说:“你差点杀了我,我为了想这个闯过一个红灯。”挺危险的。

界面:确实不容易吧,可能他们一辈子遇到这种项目的机会都很少。

马岩松:他们是不习惯这种设计。但是我觉得年轻建筑师,唯一的武器就是他的思想,因为在你没经验的时候,如果有一种独到的思想,给周围的人描绘出一个共同的梦想,这个团队很自然就形成了。

界面:之前您在清华大学做设计导师,出了“重建CCTV”的题目。如果这个题目让您做,您会做一个什么东西呢?

马岩松:不同时期可能想法不一样。我不是库哈斯(Rem Koolhaas)那种硬来的人。我觉得西方人整体都是会比较硬来的那种,可能有的人更明显,有的没那么明显吧。我觉得应该最大限度表现出一种智慧,不是无为,而是四两拨千斤,我肯定希望追求那么一种感觉,怕的是画了四两只看见三两,千斤没有。

界面:这次芝加哥卢卡斯叙事艺术博物馆,库哈斯也参加了吧?

马岩松:扎哈、库哈斯,都有。

界面:现在最后方案什么样?

马岩松:方案像一个火山,沙丘,上面飘了一个环,“火山”淌出一大片岩浆,把景观、公共空间跟建筑做成一个整体环境,融成一体。建筑主要用白色的石材,像云一样,人可以走在上面,等于人站在天上,像走在天上的地面上,进入室内,有一个万神庙似的大穹顶,上面一个洞,周围是展厅,上边有一个反光的环,可以看到整个城市飘在上面、进去以后就是天,没进去就是地,就有点这种感觉的。

界面:您讲方案讲了多长时间?

马岩松:我讲了半个小时吧。为了不让大家碰上,每个建筑师给半天时间。卢卡斯看了方案后说,“我非常满意”。汇报以后两三天,他给了一个消息:恭喜你被选入最后的两个。我估计这是要谈判,谈合同、谈合作团队,这又花了半个月时间。我们去芝加哥,面试了当地的团队,挑合作伙伴。

界面:参加这种比赛并且赢了,作为中国建筑师会有特别的感觉吗?

马岩松:骄傲,有一点儿。我跟这些大师没竞争过,之前跟安德鲁(Paul Andreu,法国建筑师,设计了中国国家大剧院)比过一次,赢了,但是后来也没盖。我们是一个年轻的团队,因此觉得挺有劲头。

界面:当时邀请您参赛,中间是有什么人介绍吗?

马岩松:卢卡斯有一个团队,世界范围给他挑选了二十五位建筑师,其中有我们。卢卡斯本人根据这些建筑师的作品,最终选了五个事务所参赛。五个建筑师都和他见了面,去看现场、做了方案。卢卡斯不是很在乎谁名气大谁名气小,只看你的作品,也是凭感觉。现在看,我觉得他挺感性的,有一种东方神秘主义的倾向,好像对这些说不清的东西挺感兴趣。库哈斯怎么会做我这样的设计?他肯定是分析、几何、机械,现代主义的那种。因为这个项目在最近发布,许多美国的评论家开始挖我们以前做过什么,有的人从西方视角解读,也有人找出了我们提出的“山水城市”,开始把它当成一种东方的不被人熟悉的新思想去向西方解读,“中国传统哲学的影响使这个人做出了这样的建筑作品,并有可能造就了现代主义的新的未来”。

界面:提出“山水城市”这种想法,是做设计做到一定程度,认为应该归纳自己的思想了吗?

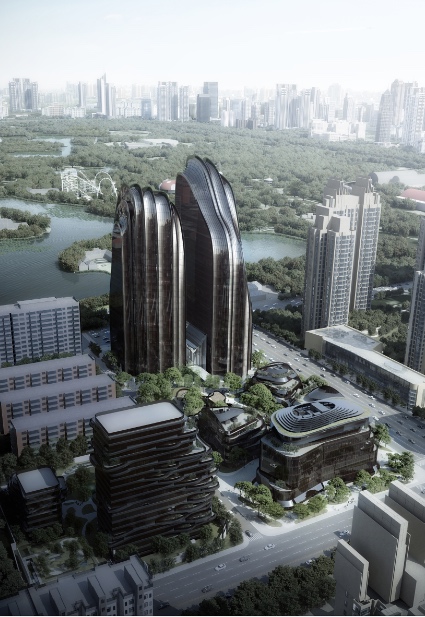

马岩松:我不停地往回看我的作品,早期很多作品都是随着感觉出来的。我发现我很早就对自然有兴趣,每个作品都有这个东西在里面。我挺在意那种生命感,比如,“梦露大厦”以后在重庆做了高层(“重庆森林”),变成一个好像在生长的没有形式的东西。我在想为什么我要这样,为什么会这种思维方法。在别人只看到我作品的形式的时候,包泡(艺术家,长期关注马岩松的作品)会说到这个作品体现出你哪些潜在的观念,你本身关心的东西可能是什么,关于社会、关于自然、和人文的东西。

我又想到我小时候在北京长大的经历,以一个普通人的感受去看待这个城市,大到布局、小到每个角落,让我潜移默化地产生了对城市的理解。北京,在我看来就是一个“山水城市”,老北京——很多老城市都是这种——以一个整体的环境布局为优先,功能、技术都是围绕着这个整体意境去进行布置。

可能是偶然开始关注钱学森,我突然看见他的“山水城市”这个理论,有共鸣,和我正在想像的东西很像,虽然他并没有描述出“山水城市”到底是什么样建筑。我找了他很多文章,《钱学森论山水城市》,还有他的很多出版了的书信,我都看了。当年钱学森有了“山水城市”的想法以后,写了好多信,顾孟潮是当时《建筑师》主编,收到钱学森的信,建筑学会的几个老先生,包括吴良镛,都收到过。他当时想呼吁,就给建筑界的人写信。顾孟潮留着这些信的手稿,我就去他家,说要看看。他也翻了一下我们的作品,说,钱老如果活着看到这个应该挺高兴的。

在这之前我一直觉得,近现代的学者,还真没有什么让我觉得特别有传承,或者跟我有关的。有一年威尼斯双年展,我跟曹敏硕(韩国建筑师)说,你看中国馆,你看韩国馆,我觉得咱们都是童子军呐,好像“不知道爸爸是谁,爷爷是谁,你就上战场了”的感觉,看不到传承。时隔二三十年,对于钱学森的“山水城市”,我竟然有共鸣,想传承,发展和实践他的理论,这个挺有意义的,老先生有一个想法,实现不了,过了二十年又有人想这个。我想用《山水城市》,把我的实践也当作一个探索过程,一个作品发现一点儿,另一个作品发现一点儿,就能一点点往前。

界面:您提到山水城市在古典文化里就有,这个“古典文化”是指哪些方面?做了哪些研究?

马岩松:山水画里就有“山水”这样的元素,在《山水城市》里提到了北京、杭州、南京、苏州这样的城市,它们不是现在这样高楼大厦的城市,而是具有“意境”、整体环境的观念。比如,老北京的山水体系,整体按照造园的做法设计,有名的银锭桥,它本身是一个让人和车通行的功能性的桥,周围市井气息很浓,有商业、居住,桥下有后海一条狭窄、细长的水流像是西山引入了市中心,人站在银锭桥上,就能与西山产生一种对话。古典城市刻意营造了这样一种意境,让城市中心的个人和城市外面的自然能有直接的关系。研究山水画、园林和古典城市,会发现其中有不少类似这种匠心独具的设计,但现代城市在这方面是没有考虑的,规划从交通、功能分隔、房地产经济出发。

在古典城市里,功能布局、交通、商业也都是组成城市的因素,但还是有一个更重要的东西,精神层面的东西决定了它的城市布局,也造就了一个城市的特点和灵魂。再比如,从北海南门转一个弯到景山前街的那条路。左手是北海、过桥之后看到白塔,右边是护城河、角楼,拐弯之后看到景山,步移景易,人在城市里的感觉是很美的。这个地方没有修一条大马路,因为交通的顺畅在这里是排在第二位的,而最重要的是为了人的尺度、心理感受,营造这个城市。我认为这个概念应该从古典城市里加以借鉴。即使面对现在高密度的城市,仍然应该以营造最完美的让人有情感、有感觉的整体的城市环境为第一位,围绕这个原则去规划城市的交通、功能。在盆景、山水画、园林、颐和园这样大尺度的园林、更复杂的北京城,这些不同尺度的设计里都包含有类似的思想,所以这不是一个尺度的问题。既然这种观念能在不同的尺度里得以反映,那么未来中国的大城市、超大城市理论上也有可能适用于这种思想。

界面:这个理论已经超过了建筑设计,讨论的是城市设计、城市规划层面的问题。

马岩松:《山水城市》讲的是人在城市里连续的体验,建筑只是城市里的小细胞,我挺反对把建筑、景观单拿出来,它们应该是一个整体。以前园林里讲的“一花一世界”,尺度不是最重要的,但丰富性要在不同尺度有连续性地表现出来,不能分开。在人的体验层面,小到盆景大到城市的设计里都是相通的。我现在没有太多机会去参与城市规划,但书里谈的这种思想,不是在谈建筑设计的办法。希望做城市设计、规划和相关决策的人看到之后,能够在具体工作上得到一些启发。

界面:在《山水城市》当中,您提出了“一种新的秩序”,包括六个原则:山非山,水非水;留白和空儿;借景;空间绿化率;人体尺度的城市空间;隐性交通。这些不像勒·柯布西耶提出的现代建筑五原则(底层架空、屋顶花园、自由平面、水平长窗、自由立面)指的全是建筑形式的问题。仅仅考虑建筑设计是不是已经不够了?

马岩松:柯布的原则,和他的思维方式是吻合的,他提出的原则,是科学地、逻辑地用一些特征来理性地定义现代建筑。“山水城市”却是开放的,可以用任何形式、任何状态来实现,没有技术限制,只是希望创造出人与自然的情感关系。有一些是思想、观念层面的探讨,第一条,“山非山、水非水”,不是一个具体的原则,讲的是“意境”,在各个尺度中都可以用各种各样的办法追求这种意境。后面的几条,我尽量写得具体,其中有的是技术问题,比如人体尺度的问题,人在高楼大厦里会因为尺度问题而和周围空间有隔阂,需要把人的尺度和活动想办法与高密度的城市、高大的建筑协调起来。我想让其他从事相关工作的人感到要实现“山水城市”该怎么做,但不是有这六条就已经可以实现“山水城市”了,我会在接下来的研究和实践中发现更多。

我设想的“山水城市”不是条条框框的各种标准,而是具有很强的包容性。书里也提到赖特的流水别墅、路易·康的Salk Institute,这两个作品都是在现代主义运动时期建立的很特别的人与自然的对话,这些曾经闪现的作品都带有“山水城市”所说的精神。

我也希望能有更多人参与进来,可能会像“解构主义”刚开始的时候,或者日本“新陈代谢派”,这些建筑师之间彼此并不相同,可能也不互相认可。我做的东西可能只是“山水城市”大的观念下的一种方式,而不是答案。本来也不希望在《山水城市》里直接出现我的项目,怕有人误解“山水城市”就是这样一种形式的建筑。

“山水城市”的提出,是在现代主义时代几乎结束,广泛讨论节能、生态的大背景下,重新探讨人与自然的关系,提供一种新的思路。

界面:“山水城市”是一个针对中国的建筑理论吗?

马岩松:它有一个全球背景。西方的现代城市已经处于期待变革的局面。而大量的城市在中国兴起,把西方的建筑、城市理论拿过来用肯定是省事的,但我觉得,最重要的是,我们有这么大量的机会在建造自己的城市,中国有机会提出自己的思想。“山水城市”的土壤和思想都是来源于中国的传统文化的。但中国的传统文化不应该仅仅属于中国。就像西方思想影响了我们现在看技术的角度,许多中国的传统文化是非常有智慧的,需要转化成对未来有启发的思路。我们在迫切地建设城市,迫切需要一些观念的引导,从中国传统的观念和价值观里受到启发所带来的创造性,实际是有前瞻意义的,有可能成为我们现代生活的解药。东方思想和实践的成功,在未来西方也会受益,并因为东方智慧而调整自己的道路。它有普世意义。

界面:对于“奇奇怪怪的建筑”,您怎么看呢?

马岩松:我同意现在中国的许多城市和建筑缺乏品位,这种现状也变相表现出来中国社会和城市缺乏稳定的价值观。中国确实需要建立一种自己的价值观,对环境、思想有真实的反应。“山水城市”追求的正是这样一个精神家园,提出城市的精神性、归属感的观念。希望能从传统文化里传承智慧,创造性地走进未来。我们不是要文化输出吗?没有创造力是没有东西可以输出的,概念是要有创造力的。我觉得这条路越走要越精神化,越无形才越好。

-------------------------------------

独眼:作家,建筑系毕业。曾出版小说集《通俗爱情》。

本文内页图片,全部由MAD建筑事务所提供。