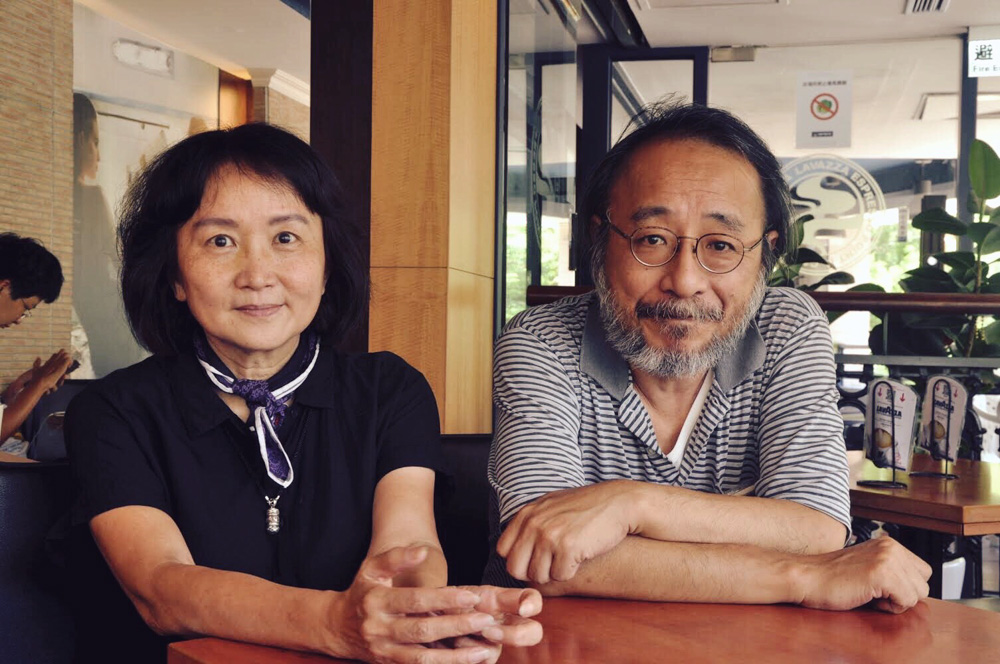

奇怪,天心比我记忆中娇小了一些。有一瞬间,我眼前闪过在台北第一次见到她时,好像看到月亮的光华。现在上海已经进入最难过的季节,天心裹着深绿色的毛衣,清晨犯了鼻炎,不时仰起头,用手轻轻拍打鼻子,又急忙用浓重的鼻音把话题接下去。她仍然把一切和盘托出,毫无保留。眼睛仍是圆圆的,永远好奇、认真地睁大了。这样的眼睛里,的确揉不得一粒沙子。脸上的雀斑,她说,是来自宿迁朱氏,父亲朱西宁的家族。

1977年,天心19岁,在高中毕业等待进入大学的暑假里,写了长篇散文《击壤歌》。出版的第一年,就再版十多次,成为一代人的青春读本。我没有问她张爱玲所说“出名要趁早”的滋味如何,但记得她谈起当时的“乡土文学”论战,在那场论战中,她和姐姐朱天文的作品被称为“闺阁文学”。早早到来的批评和赞誉,让她得出了自己的文学结论:“如果十七八岁的时候,你不能诚实地面对自己的十七八岁——尽管那很贫乏,很小资,你怎么可能去面对自己的五十岁,六十岁?我们只能选择诚实地去写作,哪怕这个题材是很小的。”

年少成名,也使她永远留下了一个少女的形象。从此人们得知天心恋爱、结婚,生孩子,“从愤青到初老”,但那最初的形象一直让人恍惚觉得,她是个妹妹,而不是“天心老师”。

2015年,天心出版《三十三年梦》(简体字版今年在大陆上市)。她以京都的31次旅行为主要线索,回忆1979年以来的生活。读了这本书才知道,除了私人生活,与诸多文化名人的交游,原来朱天心还做了那么多事,她在台湾的民主转型中加入了“第三种势力”的社会民主党,四处演说,几乎要去参选,更不用提近些年她投身的动物保护运动了。就像她在采访中所说,“我还非常愿意反复接受现实的打磨,时时接受它的考验”。

《三十三年梦》在台湾激起了很大的争论。因为天心直言不讳地批评了两个文化名人,詹宏志和吴念真。而更深层次的原因,天心认为,是她从不隐讳的外省人第二代的身份。

从《击壤歌》直到今天,天心的天真勇烈一以贯之。该做的要做,该得罪、该决裂的,也绝不含糊。采访和整理中,常常替她担心:这段要不要删掉,会不会让她得罪人?但又一想,她都写在书里了,她都不怕,我何必替她审查?

有人说,台湾的文学就是三个三姐妹。宋氏三姐妹(因其重要的政治影响),施氏三姐妹(施淑、施叔青、李昂),朱氏三姐妹(朱天文、朱天心、朱天衣)。这当然是笑谈了,只是台湾文学曾经有过耀眼的时刻,现在却不是好时候。天心觉得,认真的写作者,像恐龙一样,濒临绝种了。

1

正午:我在2007年采访过您,那是我第一次去台湾,见到了很多人,其中跟您的交谈让我蛮震撼的。因为当时两岸还没有“三通”,很多大陆的知识分子、媒体人,包括我在内,对台湾非常好奇,也有很多美好的想象,交谈也是谈好的方面。但是您讲到两件事,一是选举操弄带来的省籍矛盾,在台湾岛内造成撕裂,二是1970年代“乡土文学”论争中,政治正确带来的文学风气。这两件事情,让我在看待台湾的时候有了不同的眼光。

现在已经十年过去了,我想先请您谈一下这十年台湾的变化。文学先不讲,在您看来,台湾社会的撕裂、内在矛盾,是变得平淡、遗忘了,还是变得更严重了?

朱天心:政治上的操作从来没有放弃过省籍议题,只是说可以叫得动的人有多少。那其实对大部分的人,尤其中年人,操作省籍不是那么有效了。现在叫得动反而都是年轻一代,就是30岁以下,三年前的太阳花世代。他们以前从来不投票,有些人是年纪太小,还没有投票的资格,有投票资格之后也非常的冷漠,可是在政治操作之下他们会非常热情。两年前的选举,他们在脸书上、网络社群上会讲说,回家去请你家那个被洗脑的——已经都不说父母——请你家那个被洗脑的去吃个饭吧,让他们忘记要去投票。就把我们这一代看成是被国民党洗脑了。

那时候我很想写一个文章,就是说其实我们这一代才是最不容易被洗脑的。简单讲,看过国民党干好事,也看过他们干坏事。民进党成立前后,我们也看过他们为理想、生命、自由、青春一坐牢就十几年,可是到陈水扁时代,他们执政以后那种吃相不手软,完全不逊于国民党。他们的好坏我们都看过,所以要来跟我们神圣化一个政治人物,没那么容易。

可是下一代没有经历过这一段,他们崇拜的政治人物怎么说,怎么解释历史,他们就怎么相信。我觉得他们才是被洗脑的一代。这不是世代差异,而是有一个背景在。二十几岁这一代,还处在不大需要被现实考验的时候。他们的上一代,也就是我们这一代,在经济上是世界性的,好比美国婴儿潮或者是日本经济,都是搭着经济起飞的车。不要太恶搞的话,大家都有房,有车,有存款,有退休金,什么都很好。所以子女二十几岁,要是嫌工作收益太低,还可以暂时不工作,不管是躲在学校或就是什么事也不做,都可以,不大需要接受现实的压力,那对政治的激情就更纯粹。虽然说就比例来讲人不多,可是动能很大,而且他们都使用社群网络,那个互相激荡的能量是非常强。

可是其它世代,我觉得整体台湾是很疲倦的,非常的疲倦,非常的虚无。也会认清说其实台湾,它的前途也好,大事情也好,不操之在我们了。你认真想也没用,所以索性很多人就不想了,处在一个非常非常疲惫的状况。

正午:之前唐诺老师讲到,对文学来说,现在最大的问题是读者的流失,尤其是年轻读者的流失。这是世界性的现象。可是听您这一讲,在台湾是不是也和社会环境有关系?年轻人不再想听、或是在抗拒很多东西?

朱天心:是,他们就不相信现在握有权力、握有资源的人的一切作为,一切说法。像我,曾经被你们所说的70后直接问过,说我们的资源都被你们占尽了,我们的钱都被你们赚光,位子也被你们占光光。我说你去问其它人啊,你不觉得你刚刚说的三个在我身上都毫无发生吗。Ta说,你是例外了,可是我们都被你们这个世代给占光光了。确实他们是这样子的一个心境,在阅读上也一定就是。

我曾经去北一女演讲,那是一个精英学校。讲完以后就有两个学生推推搡搡地来问我,想要我推荐书。那我觉得推荐书是很荒谬的,因为面对一个书墙,其实是最好的探险。这个看两页不行,喜欢的就看,那是最大的乐趣。怎么,学校没有开够书单吗?可是她们好像不得到我的答案就不走。

我就举了我觉得最容易的作家,张爱玲吧,张爱玲的容易看。两个互相看一眼,张爱玲不是死了很久吗。啊,死了就不用看了。我说那就讲一个活人吧,白先勇,因为白先勇推青春版《牡丹亭》,推得很热情,在各个学校演讲,我想这个总该听过吧。她们又互相望一眼,白先勇不是个老头吗。

所以更不要说那种死了老久的托尔斯泰,他们好像只想看、只信任至多大他们五岁的,对他们出生之前的事情毫无兴趣,觉得不必知道。或是你不存在在网络上、你不在脸书上活动,ta就觉得这个人存在吗?

可是写作不像其它的运动,二十几岁就退休,体操选手、网球选手,不是这个。只要脑子没有坏掉,可能四十、五十岁才是盛年,甚至有的作家写到七十、八十岁。要是抱着这样的心情,那第一个就是大量流失读者。我是比较悲观派。

正午:那您怎么面对这种状况呢?不再寄希望于年轻的读者吗?

朱天心:当然还是反求诸己,我不会选择说负气地,你们既然不看我就不写了,倒不会这样。像我们还在认真地写的人,已经非常少,快濒临绝种了。我会把它形容为像恐龙,你就还是在,还是活着吧。有一天不知为何,他们突然很想看恐龙的时候,不用翻图鉴,不用去博物馆,不用听别人说好像曾经有一种什么动物。你还在这儿,他们还看得到。我不晓得这阿不阿Q,可是对我自己来讲的话,只能这样子了。

2

正午:您在《三十三年梦》里批评了两个昔日的朋友,也是文化名人,詹宏志和吴念真,这在台湾好像引起了很大的争论。

朱天心:这两个其实是我的老朋友,詹宏志到现在还是对我非常好,他也很不解。我听他告诉很多人说,我不晓得哪一点得罪天心。那我觉得写出来,也是交代我何以如此。因为还是有很多热心的朋友,像张大春,整天就是想要请一桌酒,糊里糊涂好像把我们送入洞房一样,喝了个酒两个人就恢复。

我觉得不是这样。就像有些夫妻,感情也许还在,但是你发现说当初认错人了,并非想象的那样的人,那我们就分手吧。对不起对不起,误会一场,那就这样吧。可是我只是写公共领域部分,而不涉私的。

像詹宏志,他曾经是城邦的董事长,城邦是台湾前后十年最大的出版集团。台湾的出版业薪水是非常低的,大部分的员工拿很低的薪水,只不过存着理想性,还存着一点善念,像大学时候做校刊一样,很认真在做。可是詹宏志为了鼓吹网络,说网络才是真正的民主,而编辑们都是霸权。他对着商业的时候,非常地以文化人自居,像文化英雄一样,可是私底下近乎奸商,对文化人,包括作者是非常非常地尅扣。在员工和资方发生利益冲突的时候,他也一定站在老板那边。这个断裂我是非常不解的。

好比吴念真,他住的是近亿的豪宅,出来还是“我是矿工之子”,“受苦的台湾人民”。我真的认识很多很多做劳工运动的人,或者是靠帮人家搬家过活、实践理想的人,我会觉得,光环留给这些人吧,留给这些真正名副其实的人,你不要什么都要。你要去过更好的生活,这是人性,没有什么关系,可是不要连最后这个光环你也随便拿来。这个断裂我是很受不了的。

正午:所以您最不喜欢的实际上是这种言行不一、占尽好处的人?

朱天心:对,我觉得要过好生活是没关系的,就去,不要回头来讪笑、践踏你也曾经认真对待过的事物和人,不要这样。

正午:我以前也听过您批评过詹宏志,曾经是文学同路人,朋友,进入文化商业之后,就各自走上歧路。那时候还觉得很遥远,后来发现我们身边也有这样的事情,比如有的人一身都是奢侈品,文章里却要做左派的代言人,或是很多人在媒体萧条的时候离开,明明是去赚钱,却要哀叹新闻理想已死,好像自己是被亏待了。这样的事总是令人很厌恶的,但是大家曾经是朋友,也就忍住不讲,更不会写在文章里,还点名道姓。所以我看《三十三年梦》,也还有点惊讶。您是怎么想的,怎么会决定要公开地写出来?

朱天心:我会觉得,写这个书要是还遮遮掩掩……因为就是要存其真,把自己过去的这一段,认真地写出来。

其实私底下骂他们两个的人可多了,可是当面仍然是你好我好,我就不想当这样子的人,我好受不了这样子的社会气氛,或是这个世界的状态。詹宏志,曾经也是唐诺出版社的老板呐,他到最后都还要我们跟他去那种富豪之旅,帮我们出旅费,就好像是某个时代的贵族很喜欢求个文人或者是画家来跟你对话。那这是干什么呢?我会觉得,要是连我自己有这么强烈的想法都不说的话,我去怪人家乡愿什么呢?人家的考虑也是一样的。

正午:《三十三年梦》几年前在台湾推出的时候,我看到的评论,基本上是批评居多。其实书里关于吴念真、詹宏志只是很小一部分,但是被炒得很厉害。一方面我很理解,因为台湾社会是很温柔敦厚的,大家说话都很委婉,所以您的批评很刺眼。可是我仍然觉得奇怪,为什么您这些批评会在台湾激起这么大的反弹?

朱天心:有一个大背景,台湾这些年的政治操作形成的反中国、甚至仇恨中国的情绪,使得像我们这样的外省人变成替罪羊。当然也有很多会看风头、比较机灵的外省人,要不就不说话,不说任何人,不批评时政,不批评当局,要不就会直接地转向。我们这种就很容易被当成替罪羊。像网络上,我看年轻一代描述我跟天文,说她们就是文学界的大S、小S,在中国赚钱,然后死赖在台湾不走。

最荒谬的是,我写这个书,他们怎么说?就是一个中国人,看不得台湾人有钱。吴念真詹宏志是有钱人。省籍激化到,不听你任何理由。

3

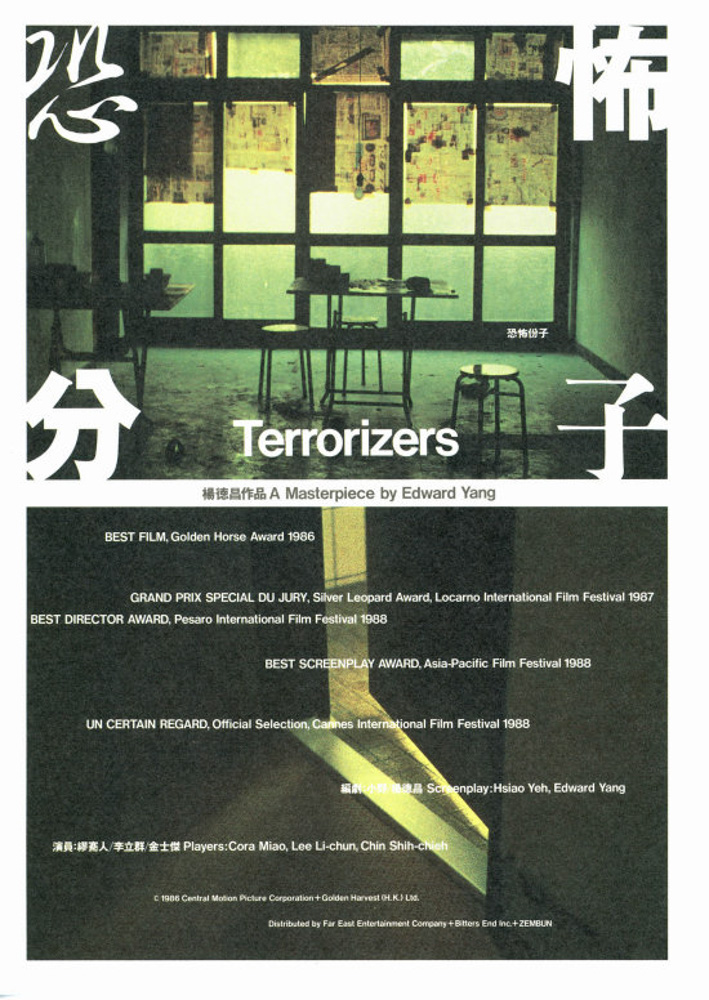

正午:在您的书里还讲到了杨德昌、侯孝贤,台湾新电影。尤其是写到杨德昌,我觉得非常生动。有一天他去你们家,邀请你和唐诺加入他的电影制作。讲了一个晚上,你们还是拒绝了。你们都有自己很重要的原因,可是杨德昌回去就告诉蔡琴说,说他们还是选择了侯孝贤。

朱天心:他是当着我们的面说的。因为蔡琴去秀场,蔡琴那时候也很辛苦,在秀场赚钱,回来就接他,也累了,还一身浓妆。她一进门,杨德昌就像告状一样,跟她讲,他们还是选择了孝贤。我们很吃惊,这不是什么选择,我们哪有选择?我们后来也没有去帮侯孝贤做什么啊。

他就是这样,爱憎非常的分明。

正午:也是一个自我很大的创作者。

朱天心:无敌大。

正午:你们跟杨德昌的交往持续了多长时间?

朱天心:其实只有两三年,那是杨德昌的习惯吧。他是非常西方艺术家那种。不知道怎么,一个时期狂热地迷恋一个人,不一定是女生,可能是他认为有才气的人。那段时间他非常迷恋唐诺。我们刚结婚的时候,杨德昌每天晚上到我们家来,反正蔡琴去做秀嘛,他就坐在我们家,他自己不怎么讲话,就是要听材俊(唐诺)说,这样一晚上。很像《一千零一夜》,就是要听唐诺,每天说一个不同的事情,聊什么都好。有时候其实很困扰,因为我还是要写写稿,看书,有自己的事。

但我和唐诺都非常理解杨德昌,台湾那时候投入电影的资金是很少的,不像现在很多企业家,大陆更不用说有热钱,那时候台湾就几个电影公司要死不活的,已经被香港、好莱坞打得很惨。所以好不容易有人拿出一笔钱,只能拍两部。有时候几个导演要抢这一个预算,就会很伤情谊吧。

我们看过杨德昌的工作方式,其实跟王家卫有拼。非常个人,非常作者,虽然电影是一个组合,可是那整个电影里只有一个创作者。不管你是在帮他写剧本,还是做任何什么,其实都是他的工人。只是王家卫,虽然折磨人,可是他不会生恨,杨德昌是会的,他几乎是最后会翻脸,绝交不能再来往。所以我和唐诺就说,要是我们还要做朋友,千万不要跟他一起工作。

可是杨德昌的习惯是真的很奇怪,喜欢你的话就希望你能在电影里头一起完成一件事,不管只是一个镜头,或是你来帮我编剧,他就很喜欢这样,大家好朋友在一起。那这个上头,我和唐诺不能满足他吧。我们反而跟侯孝贤是一个很平淡如水的情谊,到现在多年,也没有什么很热头,就是生活里的好朋友,说得上话的好朋友。可是杨德昌就会敌我分明,会爱憎分明,会觉得你们好像选边站。

其实到现在侯孝贤讲到杨德昌的时候都还非常非常的……我都觉得过誉了,他觉得杨德昌是台湾最了不起的导演。我都觉得,没有啦,没有这样。这也是侯孝贤的好处,他永远看人会看到长处,所以他会看到很多杨德昌有而他没有的部分。像我看人很容易看到缺憾的部分,非常非常敏感。我觉得侯孝贤那种是很幸福的,所以他会非常的过誉杨德昌吧。

正午:那您对杨德昌电影的看法是什么?

朱天心:有一两部我很喜欢,可是我并没有照单全收。就像侯孝贤的电影我喜欢的大概也就是一两部、两三部。我大概照单全收的是王家卫吧,就整个喜欢他的电影氛围。好像有些作家,无论写什么,连写个小短文都好。王家卫电影的声音、感觉、气味,对音乐人的敏锐度,他几乎拍什么都好。

杨德昌的电影,我真正喜欢的,其实只有《恐怖分子》。好比《牯岭街》大家都觉得它是最成熟的,可是那个题材正好涉及到外省第二代,我会觉得杨德昌的外省第二代经验跟我们迥然不同,这也是我觉得他跟蔡琴的婚姻走不下去的一个原因。因为蔡琴跟我们,父亲都是中下阶级的军人,我们住的眷村,也是很中下阶层的。可是杨德昌的父亲是中央印制厂的厂长,就是国民党政府印钞票,印什么的,是高官。他的来往也都是高官之后,社会经济地位都好很多。

他大概大我十一二岁吧,在那个年代是占了很大的优势和便宜,国民党政府的照顾也好,资源分配也好,不管是不是你有心要占。跟台湾的关系也不一样。你现在对台北还有印象的话,他们原来住的就是像金华街、济南路那些日本式房子,所以他们出门都有台湾人经验,跟我们这种眷村被隔绝是很不同的。我们到很大或者进了学校,才会知道台湾的生活圈还有别种人家。

不止杨德昌,他那一代,包括赖声川,刘大任,都是国民党高官的后代。经济上比较好,可以出国去念书,念书有些就不回来。那时候台湾的经济跟美国是差别很大的,他赚的工资只要一点点回来,家里的经济就完全改善,甚至弟弟、妹妹、爸、妈也都接过去,社经位置是非常高的。那跟眷村的出来就很不同,你不好好读书,就只能像蔡琴那样,只好去演艺事业。

可是到台湾从二十年、三十年本土化热起来的时候,杨德昌他们都会转变得很自然,他们心里会存着一个念头说,曾经占过台湾社会的便宜。所以他的愧疚也是打心底的,比较自然。我无意说他们的转变是因为政治势力,当然有这样的人,可是杨德昌大概不是这样。而我们眷村的反而变成是箭靶,说眷村都是被国民党洗脑,水泥脑子什么,都会被羞辱。

要是有人去借《牯岭街少年杀人事件》来理解外省人的话,我觉得那只是一小部分的外省人。所以我对那部电影意见其实非常多的。

正午:所以您是一直没有参与过电影的创作?

朱天心:完全没。家里已经捐了一个天文出去,我已经看到她废掉太多的时间在电影上,她就是只跟侯孝贤合作,侯孝贤的电影也是一样,完全只有一个作者。天文任何编剧的努力其实也都看不出来。我已经很替她委屈,我自己绝对不会做这种事。

正午:不过对于所谓新电影也好,杨德昌、侯孝贤导演也好,好像都是事后的追认,而且随着时间流逝越来越被追认。不知道他们当时有没有获得过这么高的荣誉?

朱天心:完全没有。而且当时有一大票传统的影评人,会说你们都把台湾电影给拖垮了。其实那时候每年电影的营业收入可能十分之八九,是香港、好莱坞电影,新电影大概只占10%,所以就算要垮也只是垮掉10%,怎么会拖累整个市场?所以那个追认是很后来了,尤其是侯孝贤在国外得了一些重要的电影大奖,回来之后才比较被承认。

可是现在,我刚刚讲了,台湾年轻一代不仅是不阅读出生前的作家,他们对于出生前的事情也是毫无兴趣。像侯孝贤两年前《聂隐娘》在坎城(戛纳)啊什么的拿了一大堆荣誉。我就看网上的反应,有年轻人说,真的是范进中举,一个老头第一次拍电影就得大奖。

这个我真的不意外,2010还是2011年,我的《初夏荷花时期的爱情》,得了一个年度好书奖。去领奖的时候我们的公视记者来访问我,说能不能告诉我们一下你第一次写东西就得奖是什么感想?我就简直不晓得要怎么说。

台湾社会就是这样,这种断裂。对啊,侯孝贤是范进中举的老头。

正午:听您这样说,你们这一代创作者在台湾已经算边缘化了吗?

朱天心:非常边缘了。我记得两年前的金马奖,戴锦华去评审。有天晚上我们吃饭,戴锦华就说,天心,为什么评审的时候,我觉得大家竟然对侯孝贤的电影有个抵抗,你要说他不好,也不会敢有人说,可是就有个抵抗,这是为什么?我说其实不光是侯孝贤,我和天文的作品也是,好像假装没看到我们写的任何什么。那个心情其实很微妙,就很像男女朋友,女生家世很好,很美,两个人感情很好,可是男生觉得我终有一天会失去她,我是留不住她的,与其我被抛弃,我先抛弃她吧。我觉得他们也是这样,会有一个假想的故事,觉得你们在大陆是吃香喝辣的,土豪,大小S赚大钱。与其有一天你们不要台湾,不如我们先不要你,还可以保持一个尊严。我觉得是这样的一个心态。

4

正午:我来之前,我们年轻的记者想让我问您一下,海盟现在怎么样了?

朱天心:海盟现在在做变性手术。台湾的规定是你启动之后,必须两年,两个不同医院的精神科医生,你每个月去看,两年以后取得鉴定,就转到整形外科的医生那边做手术。可是第二年就可以打荷尔蒙。海盟去年7月决定变性,所以现在是在打男性荷尔蒙。他以前是从来不照镜子,不照相,现在在咖啡馆,一直照镜子,胡子有没有长出来?他很希望像爸爸一样长一个大胡子。

这是比较好笑的部分,其实前面的过程还蛮辛苦的。他说了好多年,可是我觉得我十几岁的时候也是想当男生啊,要到爱情发生的时候才会知道原来我喜欢的是男生或者女生,所以我不以为意。到有一次比较激烈的时候,他跟我讲,我跟你最大的不同是你可以接受你的身体,可是我不行。他说的是真的,我跟他在外头走路,常常憋尿憋一整天。要是没有看到那种性别友善厕所的话,他无法进女生的厕所。然后进男生厕所就会被说,小姐,你走错了。他一听到“小姐”就整个抓狂。

可是我只要想到那个手术,第一阶段还好,移除子宫、卵巢,第二阶段你要再造男性器官,是从大腿上挖一块肉。我说我只要想到你有任何意外,到时候有感染,我头发一夕白了吧。可是他说,我宁可以一个男生的身体死在手术台上,我也不要女生的身体长命百岁。他讲这个话,我就知道他是到这个地步了,那就毫无问题,就这样做了。

正午:那对您来说,有心理上的转变吗?

朱天心:也还好,我担心的还是妈妈的那个问题,就是手术顺不顺利。其它的还好。那唐诺就非常的自然。有的时候我还是只能说“我的孩子”,可是他就说“我儿子”怎么样。因为海盟打男性荷尔蒙情绪起伏很大,我近身在旁边,就是当垃圾筒,受气包。我听一听就跟他说,不要光身体变成男生,精神上也要能够像公公、像爸爸那种男生,心胸宽大,不计较。他说我躺着又中枪是不是。我说是是是。

正午:不过海盟很特别,他从小就生活在所有人的眼光下面,现在变性也是在公告所有人,这和其他转变性别的人还蛮不一样的。

朱天心:我觉得他倒不会意识到自己是在一个透明屋里头,因为他的亚斯伯格保护了他。他根本就不关心其他人,不习惯去管其他人。出了新书之后,出版社帮他安排了一个访问,他就索性出柜吧,一次说清楚

可是下一步他会写这个,唐诺很鼓励他。因为海盟上网找资料,找女变男的,资料非常少。变性的人都会觉得那是前辈子的事,不要让人家知道,别提,别知道,就像幸存者一样。海盟觉得他在这个上算很顺利,包括大环境和我们家人对他的支持。他就觉得,有必要把幸存者这一场写出来。

5

正午:您讲过,《三十三年梦》是因为写小说的时候,一些记忆、观点会不断地跑出来,所以就用散文先处理这些,先写出来。您会觉得写散文比小说容易吗?

朱天心:我觉得容易,容易很多耶。尤其你打定主意贴着真实写的时候,而且既然是真实,就像你去买原始的食材,就不应该妄加处理过,我不会很花时间做文字的雕琢,这个不是我的兴趣所在,只要把事情给写出来。这对我来讲是非常容易的,比小说容易很多。

正午:您在写作上一直很强调诚实地对待自己的经验。不过小说家又需要很强的虚构才能,或是说谎的才能,这中间有什么样的矛盾吗?

朱天心:我自己的理解是,虚构不是一个平行世界,不是跟作家认识的现实毫无关系的,一个凭空的虚构。虚构还是根基于作家对现实的认识和理解,或是不满意,甚至是折冲、对抗、拒绝。我觉得作家要去虚构是因为,好比说我现在要勾描一个现状,可是又觉得,人为什么不能更光明一点,更英勇一点,更慷慨一点?所以我来虚构,把一个我觉得应该发生而没有发生的说出来。或者是倒过来,也有可能。你看到你好我好,一片荣景,可是我看到的不是,我看到的是人心。大家道貌岸然的,下面是不堪、黑暗、算计,所以我基于现实,把我认为的这个部分和盘托出。

所以虚构不是凭空而来,不是捏造,而是立基于你对现实的理解。很像我们小时候画一个绘本,有很多虚线,实体的可能只有一个可爱的啮齿类动物眼睛,非常温柔、聪明,你要按着虚线画,画完才知道原来它是个兔子,是个可爱的人脸或只是一只老鼠。可是这毕竟是人家给你安排好的虚构练习。我觉得在写作中,作家认识到的真实是已经画出来的部分,然后你自己想办法,把你理解的、该发生而未发生,或者发生了而大家视而不见的,把它给连连看,把全貌画出来。我理解的虚构是这样。

应该是说,你对现实的观察和认知必须非常非常诚实,不能故意忽略掉什么,不能说这个人你惹火了,从此倒大霉,我就忽视没看。或是在一个相对不自由的国家,我说这些身家性命都有危险,我就跳过。这些都不可以。

我觉得在认识部分的真诚是这个意思。当你的认识够扎实的时候,你的虚构才有力道,才好看。我很怕那种完全乌何有之乡的虚构,跟现实没有任何关系,那我觉得是童话故事吧,或是大家消遣用的奇幻文学。

正午:那小说的魔力对您来说在哪里呢?

朱天心:我举一个很轻松的例子。几年前,我觉得我一辈子都没有写过爱情故事,明明是一个女作家。所以我在几年前给自己放一个假,去写一个爱情故事。可是真的写下去,又不想让自己这么好过,写个俊男美女,小鲜肉,正妹。我要写一个六十岁的爱情故事,也没离婚,也不是处在外遇状态,那其实很难写的。你在咖啡馆待一待,就想说,啊,可以不要写吧,六十岁的男的多丑啊,这女的也是多不堪。可是你要给自己一个挑战。

我接下来写了一个场景,其实是我和唐诺,大概四十几快五十的时候,我们在日本的湘南海岸,沿着海岸公路走路。没想到所有的店都关门,都没得吃,我们越走越热,衣服一件一件都脱掉,可是两个人话其实说不完。后来我把这个场景用在小说里,一样是这男的女的这样走,前面当然有铺陈,就是他们婚姻的倦怠,觉得是个习惯,连要离婚的力气也没有,就是这样子吧,耗着吧。那写到后来我就说,他们在沿着这个公路走,衣服脱了一手都是,这时候不时地会有车呼啸而去,大概任谁都看得出来你先生想把你推下海去吧。

那时候我会想说人的虚构真是一个好……怎么讲,老天给你的一个……你可以因为不满于这个社会,不满足于眼下所见而去创造。当然这个有好有坏,有些人对现状的观察就是很肤浅的,人云亦云,所以ta的虚构力道也很贫弱。就像盖大楼,你要盖得越高,地基就得越深。你对现实的力道踩得够深,你的飞翔会是很好看的。或是你觉得人应该怎样发生,世界应该怎样发展……诶,不然你们参考一下吧,社会有这样的一个可能,我们可以往这里走。我觉得这是一个最吸引我的部分。

可是这不是那种没有现实基础的,像我觉得最极端的,陈映真,他到后来拒绝看所有的现实,因为他已经受不了,他要营造自己的黄金国度。那这是作家的选择。不知道我到老年没力气了会不会也这么做,就把我的黄金国度画出来。可是我目前为止还非常愿意反复接受现实的打磨,时时接受它的考验。

6

正午:我看您现在也用智能手机了,会觉得对生活会有困扰吗?

朱天心:倒不会,反而是某些事情很方便。跟出版社的往返,处理一些小事情。另外我不开脸书。我虽然有潜水艇,会透过海盟的脸书去看看,可是自己不开。我觉得作家要去开脸书第一线的面对,好恐怖的事情。一个文学工作的人,对事情的看法不是像新闻工作,是立即的,你得像酿酒一样,可能是很落后于这个社会,像一个解释者一样。马尔克斯写《一件事先张扬的谋杀案》,他花了三十年。他不是三十年都在写,而是像一坛酒一样放在那个地方,三十年才能完成。作家要被人家问说对一件新闻事件,对谁谁男女外遇表态,会进入到很不好的状态。所以我昨天看王安忆还在用传统手机,也不上网,静静地写。我想,哦,难怪可以写那么多。

正午:她真的是产量惊人。

朱天心:对,我觉得一个辛勤的作家,既要强力地关注现实,又要能够保持一定的心如止水,满重要的。

正午:因为我是传统媒体过来的,我们之前也只需要把文章交给编辑,或者交给主编,后面的事情他们来应对。可是现在做新媒体,第一时间就看到评论进来。很多读者其实是没有看完文章,只看到标题或者第一段,就要赶快发表看法。无论是好是坏,直接地、而且是迅即地看到这些反馈,情绪还是会受到影响。我们年轻的记者不一样,他们就在这种环境里面成长,我也不知道他们的写作会不会受到影响。

朱天心:对,也许这已经是他们生命构成的基本事实。可是一些曾经很好的作家,开了脸书以后,也会掉进去,好比说你写耍宝的文章,按赞的人五六千,那你认真在谈一个事或者推荐什么书,只有两百人。除非你是天生反骨,偏偏按赞的我就不要写,否则你就会逐渐逐渐的,有的作家已经耍宝耍到很无聊了。今天出去裤子破了,只好到哪个地方去缝裤子。这样的话就哇,大家一片笑声,七八千人按赞。这样的作家在我看来是一步一步走向无光之所在,所以我会觉得我千万不要这么做。尤其我很了解自己,我很容易被波动很敏感的,更加不要。

正午:上次您演讲的时候说,如果方便的话,会更常去伦敦。京都或是伦敦,有什么样的东西会让您喜欢?

朱天心:其实只是我的一个话术而已。因为我朋友一堆抗日分子,光是《印刻》主编初安民,他就直接问说为什么是日本?为什么是京都?我只好说我也很喜欢伦敦,只要伦敦两小时就到的话,这本书就是《三十三年梦,伦敦》,而不是京都了。那只是我的一个话术。

基本上我喜欢一个充满人文气息,可以步行,可以游荡的城市。可是京都就多一层——没办法,我已经去过这么多次。要是家里有子女的都知道,家里总会有个门柱刻着小孩成长的高度,曾经这么矮,现在居然这样高。京都也是这样,已经不是京都,而是世间有一个那样的地方,很完整地保留了你的生命印迹,和你喜爱之人的印迹,好像有点这样子的。

正午:所以您下一部小说还是关于台北的?

朱天心:对,我就是很想写这三四十年,因为台湾社会的转变在我看来非常剧烈,我自己的年纪,也是从很愤青,到现在初老,某方面的成熟或者是自信,变动也非常大。这个变动,我觉得无论如何都应该要写出来。

—— 完 ——