1

我和陈佩斯初次碰面时,他一句话也没说。这是2011年7月的一个下午,排练间隙的休息时分,几天来炙热的阳光突然没了影,小风轻轻掠过剧院外的树枝,陈佩斯就站在那里。他左手叉在腰间,右手举一支烟,看起来似乎很累。我走过去,自我介绍一番,他接过名片,用那双出了名的小眼睛斜视着我,点点头,一句话没说。

也许是因为天气太好,他的光头在那天并不显眼,像打了一层磨砂。他的眉毛不浓不淡,已经有点泛白。一双鹰般的黑眼珠不停地来回移动,灵活得有点过分警惕了。他常用这种眼光斜视看人,在排练的时候突然朝我投来一瞥,吃饭的时候不经意盯我一下,甚至当我们并排走在路上他朝我说话时,也是这种眼神。起初我觉得那有点轻视的意思,后来渐渐察觉他只是在偷偷观察,并无他意,甚至是带点好意。他大约总是想照顾到身边的人。有好几次,我们走在路上,我问他能否找个时间坐下来说话。他就用这种眼神斜着我,嘴巴夸张地裂开,轻轻吐出一个字:“累。”

我那时正想方设法能和他说上话。自从1998年他最后一次在央视春晚露面之后,我再也没有在电视上见过他。我肯定错过了一些,比如2008年北京电视台的春晚,他和朱时茂奇迹般地再次登台,演了一个名叫《陈小二 x 2》的小品。那真是奇迹,能请动陈佩斯再次在电视上演小品,得拿出什么样的诱惑?当我和段嵘(她是那年北京春晚的导演)聊起此事时,她说,起初谁都认为这件事没有希望。他们第一次见面,陈佩斯留下一句话:“我可以上春晚,但没有好作品我就不去。”其他人都觉得这大概是一种推辞,但陈佩斯给段嵘留下的印象却是极为认真的。他只是对作品很挑剔。

那次登台有着不平凡的意义。陈佩斯刚好离开央视春晚十年,大多数中国老百姓已经很久没看见过他。十年来,偶尔传来的消息也总是把他和央视扯到一起。最传奇的一个说法是,他被央视封杀之后,有一段时间无路可走,在北京郊区承包了一座山,种植果树。靠贩卖果子赚来的钱,他东山再起。尽管这则谣言一再被陈佩斯自己或者他的朋友们否认,但人们宁愿相信这是真的。一个明星就应该有这样传奇式的“大起大落”。

这十年里,我印象最深的是一则报纸上的新闻:“离开央视也能活,陈佩斯狂卷4000万票房”。那大约是2002年,他的第一部话剧《托儿》前一年全国巡演127次,据说票房非常好。起初,他的舞台似乎主要在南方,在江浙和两广地区。但到2011年为止,他一共排演了六部话剧,514场的足迹遍布全国(除了西藏、青海和新疆)。在一些二三线城市,票总是一抢而空。在当今的话剧市场,这种盛况几乎令人难以理解。有次我问他,那些观众大约都是想来见见他真人吧。“他们不是冲我来的,是冲着笑声。”他说,“因为我曾经给他们带来笑声,他们对我就有一种期待。”

不过,我并不总是有机会和陈佩斯讨论这些问题。在夏日的午后,他很少和我说话。他穿一件浅蓝色T恤衫,领口是鲜黄色的,一条藏青色宽松的纯棉短裤,脚上是一双厚底舒适的卡骆驰鞋。我这样描述,你可能还是没什么印象。不妨想象一下,坐在老北京胡同里的那些整日晒太阳闲着没事打牌下棋的人,他们才不会在乎如何打扮自己。怎么舒服怎么来。他们眼中只有面前的那盘棋,你站在旁边,只有看的份儿,千万别说话。

2

第二天下午,我提前到了排练场,陈佩斯还没来。这是一个宽敞、四面镶着镜子的大厅,中间摆了一条欧式三人沙发,一个白色茶几,几件简单的道具。即将在8月上演的《雷人晚餐》是陈佩斯的第六部话剧,剧本来自法国一部经典喜剧,讲述一群聪明人和一个笨蛋打交道的故事。这是他第一次从国外引进剧本。他有点担心,外国人的喜剧能不能把中国人逗乐?

2011年初,这部戏曾在北京等地上演过一轮。陈佩斯扮演其中一个聪明的精英分子。93岁的父亲陈强,和于洋、葛存壮等一大帮年事已高的老艺术家前去捧场。演出前,在贵宾厅,陈强说希望自己也能上台演戏,但别给他太多台词,他记不住。但演出结束后,他对儿子说,他根本看不清楚舞台,也听不见台词,以后还是别来了。

陈佩斯是出了名的孝子。父亲在1999年生病(脑梗塞)后,他在同一个小区买了套公寓。段嵘有次去他家,听见陈佩斯给父亲打电话:“你今天怎么样?开不开心?今天太阳很好,我推你出去转转吧。“他说话的那种语气,就跟哄小孩似的,段嵘说,“一个孝子一定是个好人。”他如果能在晚上九点半之前回家,一定会过去看看。这么多年,每次都是他给父亲洗澡。

但陈佩斯最近可能没那么多时间陪父亲。每天早上他起床后要写点东西,他正在整理自己多年实践出来的喜剧理论,下午一点半要赶到排练场,有时候要排练到很晚。这天下午,他最后一个到达排练场,因为这部戏的宣传人员在中午安排了一次专访——尽管他那么讨厌采访,多年来说的总是那些话,而且每次都要谈到央视——他偶尔也得尽量配合。

他走进排练大厅,嘀咕了一句:“没留意时间。我一看表,这还得了。”他取下肩上的白布环保袋,搁在椅子上,朝我斜视了一眼,转头问道:“咱们练到哪儿了?”

其他演员正坐在大桌子旁边,一直玩着手机。这时大家都站起来,伸伸腰,准备入场。陈佩斯走到大厅角落里,躺到一台健身器材上。“昨天练了几个俯卧撑。”他说,“哎哟,那腹肌给酸的。”

57岁的陈佩斯是这个剧组年龄最大的人。常常有人担心他的身体。和电视上几分钟的小品不同,话剧是个特别消耗体力的活儿。有次演出,他下场后晕倒了,到了医院,医生说,“你们这些做演员的,怎么会这么累?”他听见后有点不高兴。以后每次演出,陈佩斯都会在场边搁几瓶生理盐水,换场时他赶紧喝一瓶。他的许多朋友都告诉我,陈佩斯生活中是个特别沉默的人,不爱说话,但到了舞台上,他就像换了个身体,声音很大。他平日里似乎都是在为舞台积攒精力。

但这天的排练刚开始,陈佩斯又忘词了。他呆了一下,问场下的副导演:“还有什么?”大家都笑起来。副导演提示了一句,他似乎对那句台词仍不满意,觉得有点奇怪。“我有这词么?”他走到桌子前拿起剧本,对了一下台词,嘀咕说,“我给忘了。这瞒不了观众的。”然后他对着一名站在场下的工作人员轻声喊道:“帮我沏杯咖啡。”

副导演吴美丽是个年轻女孩,有艺术气息。她和陈佩斯在上海戏剧学院认识。她那时念导演系大二,学校决定把陈佩斯的话剧《阳台》作为教学案例排演。她可能是那些学生当中最认真的一个。陈佩斯喜欢这点,之后就一直让她跟着剧组排练。她刚从上海专程过来,这时正靠墙坐在台下,一边提示台词,一边观察戏中人物的对话之间是否有漏洞。

“这里有点不对劲。”她说。

几个演员停在那里,想了一下,逻辑上好像真有点说不过去。陈佩斯突然一弯腰,自在地放了一个响屁,但好像没有人听到。

第一轮演出之后,陈佩斯修改了这部戏的剧本。年初的演出效果似乎没有想象中那么好。他认为法国人碎碎叨叨的东西太多,得增加戏里的冲突和人物之间的碰撞感。他删掉了将近一万字。演员几乎都换了,陈佩斯自己也重新选择了角色。他决定扮演戏中那个笨蛋——事实上几乎所有人都认为他早该如此,那是一个厚道却有点蠢的好人。他越笨,台下笑得越开心。但这么大的改动,意味着第二轮的这次重排,几乎等于重新开始一部新戏。

现在,排练进行不下去了。大家坐回桌子旁,开始讨论怎样修改台词。陈佩斯独自在那里念起来,声情并茂。有个演员提出了一种修改意见,被大家否掉。又有人提出另一种,还是不合适。大家陷入沉默。

有一阵子,谁都没说话。突然,那个一直在电脑上记录台词的场记叫道,“我们昨天晚上不是已经讨论过这个问题么?怎么修改,喝酒前早已经定好了!”

大家想了一下——好像的确如此。现场忽然就热闹了,有人骂了自己两句。陈佩斯也有点生自己的气。“哎呀,”他低声骂道,“操他娘的!”他瞟了我一眼,脑子里好像又过了一遍台词,接着说,“这样终于干净了,舒服了!”

3

7月12日,一个名叫“话剧老陈”的用户注册了新浪微博。第一条内容是“首开微博,还不会玩,正在请专人培训中!”。第二条则是回应一个网友的评论,网友给他留言,引用了陈佩斯当年在小品中的台词:“队长!别开枪,是我!”他幽默地回复:“哦,是你小子!”

这两条短短的微博很快被转发上千次。大多数网友似乎没有怀疑这个“话剧老陈”到底是不是陈佩斯本人,他们热情留言,都说“好久不见!”但新浪很快证实了那是个假陈佩斯。(一个月后,另一个名叫“话剧陈佩斯”的用户重新注册了新浪微博,很快又被证明是假的。)

陈佩斯似乎没有更多精力放到微博这种社交网络上。即使在排练休息时,他也很少玩手机。他有时候环顾四周看看其他人在做什么,有时是自己在那儿默念台词。有次我看见他目光直射窗外,望向远处,神情模糊。熟悉他的人都知道,他可能正在思考自己的角色。吴美丽告诉我,有天晚上排练结束,陈佩斯顺带捎她回公司。他在车上说:“我就不明白了,现在的年轻人怎么都喜欢拿个手机玩——干嘛呢?”

陈佩斯年轻的时候也不喜欢手机。那时他和朱时茂去演出或参加活动,他的手机总是关着。“我从来没问过他为什么。”朱时茂说,“他老婆找他,也得打我的手机。”

朱时茂住在北京北四环附近的一栋别墅,我们坐在豪华欧式装修的客厅。他说:“如果不是为了佩斯,我一般不接受采访。”他也很长时间没见到陈佩斯了。

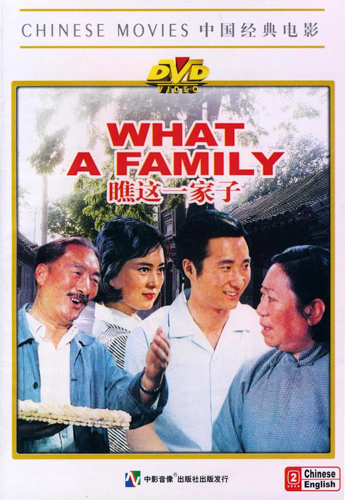

1980年代初,他们俩相识于八一电影制片厂。朱时茂那时刚调入八一厂,因为在《牧马人》中出演一个在文革中被打成右派却信念不倒的知识分子,声名大噪。他外貌英俊,文艺气息浓厚,是那个年代的当红小生。陈佩斯出演的尽是普通小人物,在1979年的《瞧这一家子》中,他扮演车间主任的儿子,戏中的父亲也由陈强出演。那是文革后的第一部轻喜剧,陈佩斯一夜成名。

陈佩斯是家中的老二,他出生在长春,后来随父亲搬到北京。在北京师范大学附中散淡地读了三年书后,15岁那年,父亲被打成右派,他突然下放到内蒙古建设兵团。陈佩斯在沙漠待了四年,在那里他从来没吃饱过。但那段痛苦的经历对他后来的人生选择至关重要。兵团里的人大多来自贫民阶层,即便你出生世家,也没有谁会把你当回事。陈佩斯的妻子曾对我说,“他在兵团真正接触到了贫困百姓,使他骨子里产生了一种平民意识。”他年少时衣食无忧的经历,在下乡的日子逐渐被磨灭。“佩斯演小人物为什么会那么亲切,感同身受。”她说,“因为他从那时就知道,人不是生来就平等的。”

陈佩斯在八一厂逐渐显露出他的表演才华。除了天赋,他的认真和努力也开始为他赢得声誉。《瞧这一家子》的导演王好为,有次对媒体(《中国周刊》)回忆陈佩斯:“他宿舍的墙上贴了整整一面墙的人物分析。他把自己所有戏的动作语言都写在上面。之前,我从来没有见过任何一个演员像他这么用功。”那是文革刚刚结束的年代,备受磨难的陈强认为人们太缺少欢乐,他似乎在儿子身上看到了喜剧表演的天分,他鼓励陈佩斯,以后也许可以继续走喜剧这条路。

1984年春节,陈佩斯和朱时茂把一段演员训练时的表演段子搬上了春晚。《吃面条》取得了巨大的成功。在人人都看春晚的年代,陈佩斯给中国人留下的喜剧形象,自此再也没有从人们心中消失。从那年到1998年,他们俩一共在央视春晚上表演了11个小品——他们甚至开创了小品这种娱乐节目形式,但他们的公众形象似乎也以这种模式固定下来。人们想当然地认为,朱时茂就应该是严肃认真的,而陈佩斯一定是爱耍小聪明的小痞子。

朱时茂和陈佩斯维持了将近30年的友谊,他们俩的确是性格截然不同的人。朱时茂性格外向,喜欢交际,朋友多,直到现在他几乎天天晚上都有饭局。而陈佩斯一周至少有五天都在家里吃饭。“佩斯比较严肃、也很严谨,不苟言笑。”朱时茂说,“我认为他在生活中过于拘谨。”

每一个小品几乎都是争论出来的。朱时茂说:“佩斯有时候是一根筋,一种咬着屎橛子给馒头都换不下来的精神。他就是那么一个固执的人。”当双方都争执不下时,还得靠老婆来决定。朱时茂的妻子以前是搞舞台剧的,到最后,陈佩斯都听她的。

对于陈强寄予儿子的喜剧梦想来说,仅仅只有小品显然不够。1986年,父子俩合演的电影《父与子》上映,陈佩斯扮演一个赋闲在家,却又向往着外面世界的青年“二子”。陈强出演的父亲则一心希望儿子安心复习准备高考。他们敏锐地捕捉到八十年代中期的时代精神——在文化复兴和商业大潮来临之际,新旧两代的矛盾和困惑。随后的一系列“二子”电影,都以一种戏谑却善意的方式调侃着那个时代——“二子”总是想去做一些事,却总有一些原因制约着他。对于陈强父子来说,这些电影几乎每部都是一个反讽,因为几乎没有一个电影制片厂愿意投拍他们的这种喜剧,认为太低俗。

1991年,陈佩斯在海南成立了自己的“海南喜剧影视有限公司”。两年后,他改名为“大道影业有限公司”,删掉了“喜剧”两个字。他那时的目的很单纯——既然国有电影厂不投资喜剧,那么他自己来当制片人,寻找编剧和导演。他反抗体制的途径似乎也很简单,既然一条路走不通,我就走另外一条。在90年代初期,体制本身已经开始灵活,陈佩斯可以花钱向电影厂买拍摄指标。公司成立后投拍的第一部电影是《爷俩开歌厅》,讲述“二子”从深圳淘金回到北京继续创业的故事。电影照射着社会现实,也影射着陈佩斯自己的创业。

陈佩斯成为独立制片人之后,迅速拍摄了六部电影。《临时爸爸》把故事置于海南的经济大潮之下,《编外丈夫》更是直面下海浪潮和体制改革。陈佩斯在后一部电影中饰演一个被逼下海的机关干部,那是他少有的带有官位的角色。电影结尾处,他终于在体制外寻找到新的生活。

但在现实生活中,陈佩斯却不得不再次陷入体制的困境。从中影的统购统销,到和各省分账、再到票房分账,大道影业公司刚好经历中国电影体制改革的所有过程。“我们所有的电影没有一部是赔钱的,无论是拷贝还是票房,都是当年国内电影的前三名。”大道公司的负责人告诉我,“但我们永远都没有挣到我们应该挣的钱。”

和今天的电影市场一样,陈佩斯的票房常常被偷瞒漏报。那些年,陈佩斯常常在公开场合透露出他的愤怒。“但当你面对一个体制的时候,你就知道你是何其渺小。”他的妻子说,“即便你再有名,你也撼动不了这个体制。它是一个强大的利益链。”在公司最困难的时候,他们常常派人前往各省讨债,即便有些债务只有几千块钱。

到了1998年,陈佩斯和体制的矛盾激变成一场著名的官司。他和朱时茂起诉中央电视台出版春晚光碟盗用版权。那是一场毫无争议的诉讼,仅仅需要陈佩斯的勇气和敢于担当。朱时茂说,那时许多朋友都会私下打电话给予支持,但他们从不会公开发表意见。

陈佩斯没有登上1999年的央视春晚舞台,而且再也没出现过。随后,父亲陈强突然病倒。在经历了电影市场的磨难后,他的公司也决定退出那个领域。之后将近两年的时间,陈佩斯在公众眼中消失了。那是他和体制之间的一次彻底决裂。

4

我第二次去排练场,正赶上他们中场休息。所有人围坐在大桌子前,闲聊。有人问在场的演员谁最小,结论是一个1988年出生的女孩。可能兴之所至,陈佩斯话有点多,讲了他费力改户口的故事。他的真实年龄比登记在户口上的要大一岁。他说自己找了三个派出所,最终回到他小时候刚进北京的那个派出所。“所有纸片式的档案都存放在那里,我一个一个去找。最后终于找到了。”他说,“以前住的那个院子,早不见了。”

那天他的精神状态很好,在场地奔跑得最起劲。如果出现忘词的情况,他还会自嘲两句:“我现在真是老了,你看这么两句话我就记不住。”

这次重排几乎完全颠覆了之前的剧本,台词和人物改动得都很厉害。由于新换了”笨蛋“这个角色,陈佩斯很容易把自己的身份搞混。所有人都能原谅他的忘词。

他们在附近的餐厅吃了晚饭,按照既定日程,大家都应该回家休息。但陈佩斯决定那天晚上再多排一会儿,只留下他和何瑜两个主角。何瑜是国家话剧院的演员,在戏中扮演那个聪明人。他和陈佩斯合作已有八年,一共四部话剧。他毕业于中戏,是个高大英挺的中年男人。他说,“无论何时陈老师都认为,戏比天大。”

那天晚上是他们两个人的戏。吴美丽坐在场边,拿着剧本,不时提示一下台词。排练进行得很顺利。到了晚上8点,何瑜和吴美丽下楼抽烟,留下陈佩斯一个人坐在大厅里。排练场忽然变得很安静,他舒服地靠到那张欧式三人沙发上,享受了几秒钟,然后打起精神,盯着茶几上的剧本,小声地背起台词。他背台词的方式和别人不同,带着肢体动作,手舞足蹈的,像是独自一个人在表演,对着空气说话。惨白的日光灯使整个屋子宛如白天,那是我见过他最享受的时刻。

他告诉何瑜,他前一天晚上才进入状态,才开始琢磨这个人物。“但越晚进入状态,其实越好。”他说,“因为之后你就再也睡不着了。”

有天深夜12点,他突然发了一个短信给何瑜:“你还是补点盐吧!”

“您放心。”尽管被吵醒了,但何瑜知道陈佩斯是担心他的体力。

“我放心什么?你吃了什么?”陈佩斯接着问。

“我吃了咸菜,您放心。”

“哦,我高枕了。”这时已是12点半。

何瑜说,如果陈佩斯进入状态,他几乎24小时都想着戏。他考虑如何修改剧本,谁的表演会有什么问题,舞台上也许还差点什么,他也常常担心演员们的体力是否能跑完全场。

“我吃不了他这个苦,太累,太寂寞。”朱时茂对我说,“每天都要重复。同一个舞台,同一帮演员,同一句台词,同一个感觉,你不觉得很寂寞吗?”他曾经应陈佩斯之邀演出《托儿》的第一轮,33场下来,他再也受不了了。

“我并不认为话剧是一个最佳选择,现在传媒这么多样化,为什么一定要在舞台上?”朱时茂说,“你一晚上最多有两千多观众,可是如果我拍一个电视剧,一晚上也许就上亿的人看。为什么你每天晚上要吭哧吭哧演话剧呢?”

“你劝过他?”

“当然。我记得大概一年前,我们在这里拍桌子吵。”他突然停下想了一会儿,接着说,“我们各自追求不同,但这并不影响我们之间的朋友关系。他太倔,认死理。”

几天后,大道影业公司在排练场召开了一次媒体探班会。记者们带着话筒,扛着摄像机入场。为了配合这次宣传,陈佩斯专门为大家排练了一个场景。不凑巧,他又忘词了(事后他说是因为摄像机离他太近,走神了)。几乎所有的机器都对准他一个人。他走到哪里,机器就跟到哪里。

那是世纪剧院最热闹的一天。适逢八一建军节,排练场外的走道里挤满了老头老太太,某个街道办事处当晚要在这里组织一场庆祝晚会。陈佩斯还是他日常最普通的打扮,一件不起眼的T恤和短裤。探班结束后,他推开门走出去。走道的不远处,两个身穿八路军制服的老太太突然发现了他,赶紧跑过来,拿着一个笔记本,问能否签个字。她们脸上刚刚化完妆,皱纹和腮红挤成一堆奇怪的笑容,兴奋异常,仿佛碰到了一个多年没见的老战友。

5

大道影业公司的办公室,位于北京亚运村附近的一栋涉外公寓楼。陈佩斯1997年买了那里的两套公寓。工作人员不多,大约只有十几个人,但室内干净整洁。大厅右墙上贴着陈佩斯的电影海报,左墙上则是他十年来制作的六部话剧,一部音乐剧。进门处是个小会客室,沙发上方挂着两幅陈佩斯的书法,但很少有人能看出那写的到底是什么。

那是一些奇怪的字体,有些像甲骨文,有些则像篆书、小楷。编剧史航有次去那里,认出几个字来,他随即当场背出这首词,陈佩斯大吃一惊。那是郑板桥的《沁园春·恨》。“是一首清朝的天问。就像一个人把自己撕碎了,那种疯狂。我认为那才是陈佩斯的内心世界。”史航对我说,“他在我们眼中也许就像一个身穿大褂的老和尚,但他的背后却可能挂着刀和枪。”

陈佩斯曾对史航说,喜剧中有很多人生的真相。

陈佩斯正儿八经开始思考喜剧,是和央视打完官司之后。他沉寂了两年,但他并没有像外界描述的那样,前往延庆的山中种树。那座山是他1995年承包的,那之前他已经在附近买了一个院子,作为一个周末常去的乡下的家。他承包的条件是封山育林,不许砍柴。山上主要是杏和柿子等果树,那些年许多文艺界的朋友常去那里采摘果子。他的妻子说,他们从来没有靠这座山赚过钱。

在公众视野中消失的那两年,陈佩斯大部分时间待在家里。他决定把文革中错过的教育重新捡起来。他的自我教育主要是大量的阅读,而阅读的重点则是喜剧。他试图从多年来的演出实践中,整理出一些有关喜剧的思考。但最重要的是,他要开拓一个新的喜剧实践领域。因为对他来说,电视和电影已写着“此路不通”——史航说,即便此路可通,但对他而言已无异于钻狗洞。

2001年,陈佩斯要排演话剧的消息传出来,许多人很吃惊。话剧体制内的人对他们说,如果你们不怕赔钱就做吧。许多话剧演员都要靠演电视剧来生存。在中国,大部分剧场都是黑着灯的。《托儿》的演出队伍大都是陈佩斯的熟人朋友:朱时茂、伍宇娟、郭凯敏、马羚。几个人在一家婚姻介绍所演出一台骗来骗去的戏。陈佩斯上场时说的第一段话,似乎回应着观众对他过去经历的期待:

“诸位都看过电视台的文艺晚会吧,场面那叫火,尤其是相声、小品演员往那儿一站,说了半天, 也没包袱,不可乐呀,可您看电视机里的观众,笑得前仰后合,掌声跟下雨似的——那儿都有咱的人在领着呢……这就叫托儿!”

掌声来得又猛又快。已经三年没在春晚看见陈佩斯的观众,很快把他们的期待转化成了票房。那年,《托儿》全国巡演后,直接营业收入将近一千万。但这种商业上的成功,在话剧体制内或者学院派那里听不到任何声音。尽管《托儿》以极为写实的风格反映着那个时代的诚信危机,但史航和何瑜后来对我说,他们那时都没有买票去看这部戏。陈佩斯有次说,大家不要去我的戏里寻找深刻的东西,我就是逗个乐。但他自己很清楚,喜剧如果不讽刺现实,永远招不来观众。

2004年,陈佩斯原创的话剧《阳台》公演。他扮演一个包工头,在民工和地产商之间努力求得生存。史航说,那部戏就像英国一部经典结构喜剧《谁家老婆上错床》,但陈佩斯准确地把握了中国国情。“他在舞台上的笑料方面是颗粒归仓,一次都没有放过。”作为大道公司第一部独立投资的话剧,这部戏直到今天仍是赢利最多的。

对陈佩斯来说,《阳台》也是他第一次把自己的喜剧理论融入到创作中。那年他50岁,他告诉妻子,自己对喜剧的认识和探索似乎才刚开始。《阳台》被上海戏剧学院作为教学案例后,陈佩斯去做讲座。但开场没多久,听众走了一多半。谁也没耐心坐那里听他从喜剧的起源讲起。

有一次,上海戏剧学院排演《阳台》,戏结束后,但大幕还没有完全合上,一个学生从舞台一侧直接下台。陈佩斯后来对这个学生进行了严肃的批评,他说,你在演出,观众还没有退场,作为演员你怎么能从两侧下去?你们要尊重舞台。吴美丽那天也在现场,她后来对我说,“他说完后,我们都愣了。学校的老师从来没跟我们强调过这一点。而陈佩斯告诉我们,舞台到底意味着什么。”

这似乎是一种无意的嘲弄。当他在舞台上以可笑的小人物出现时,人们那么爱他——以至于在2011年的央视春晚调查中,许多人仍然高呼让陈佩斯上台。但当他在日常生活中展示他的严肃,他的认真,他对舞台的专注时,人们似乎又认为他是个不合时宜的人。

“伟大的悲剧人物,只是一个民族的自我想象。而伟大的喜剧人物,才是这个民族的灵魂。”在谈论起陈佩斯所扮演的那些角色时,史航说,“他一直都在扮演真正的中国人,那些都是我们内心的面孔。”

6

8月11日,正式演出的前一天,《雷人晚餐》剧组在民族文化宫彩排。一个多月来,他们不断地调整人物关系,修改台词,哪怕其中的某个字,某个声调。这一切都将在这天晚上得到检验。观众都是剧组的亲朋好友,仅限内部演出。

陈佩斯很早就化完妆,穿上了一条牛仔工装裤,戴副厚厚的黑框眼镜。他打扮成笨蛋的样子,却一脸严肃,在后台走来走去。在其他演员上妆的时候,他来回巡视着舞台,仔细观察着哪里还有什么差错。道具、灯光、布景。他始终一句话没说。

一些工作人员零散地站在后台,但他们知道,这时候千万不要随便和陈佩斯说话。在化妆间,他独自坐下来,对着镜子,拿粉扑扫了扫光头,用眉笔补了一点眉毛,然后闭上眼睛,双手盖住耳朵,呆了一会儿,像要把周遭的一切隔开。屋子很安静,演员们说话都轻声细语,仿佛怕惊吓了什么。

观众陆续入场。他们大多是一家老小集体出动,像参加一场家庭聚会。7点半,剧场已坐满了一半。灯光暗下来,舞台是一间法式风格的豪华公寓。何瑜第一个出场,然后是他的妻子,紧接着吴美丽扮演的医生走出来。节奏快了很多,台词中似乎有几个笑料,但到目前为止,观众席还没有什么反应。

门铃响了,一个熟悉的大嗓门喊道:“请问,这是皮埃尔先生的家吗?”我听见四周传来一阵雷鸣般的掌声。陈佩斯慢吞吞地走进舞台。他扶了扶眼镜,脸上带着那个笨蛋特有的胆怯和不安。观众席上,一个小孩突然大声叫道:“老陈来了!”

—— 完 ——

题图:陈佩斯在后台化妆。摄影师:见涛。

除署名外,其余图片都来自视觉中国。

本文发表于2011年《时尚先生》9月刊。