一

韩东今年55岁,个子不高,戴一副眼镜,头发剃光了,像一盏有反骨的灯泡。他难以描述,因为你用来描述他这个年纪的男人的那些话,一开始对他就是不适用的。他面庞光洁,少见皱纹,身材瘦削。他的声音温和而平稳,带有江苏南部地区的口音。他在南京出生,八岁跟随父母下放到临近的洪泽县,乡村经历构成他生活中“温柔的部分”——与荣耀相比,更亲近贫困。可以说,现在的韩东是谦和的,与他叛逆,犀利,总想对抗的青年时代截然不同。

2015年9月,韩东下了决心,要当导演。

很难划分一个关节点或者关键性的时刻,促使他从文学的道路转向电影。2008年,导演贾樟柯筹备电影《在清朝》,邀请韩东撰写剧本,说这是一部“反武侠”的武侠片。那是韩东第一次写剧本,也是他第一次和贾樟柯合作。他说考虑一下,随后同意了。他们签了一份四个月的合同,意思是只写四个月,合同结束,他就跟电影没有关系了。他的心思在长篇小说上。

写完《在清朝》,他觉得写剧本的感觉很好,只要付出足够的精力和时间,就能完成。不像写小说时如临大敌,仿佛探险。之后几年他写了四个电影剧本,其中两个拍摄时改动太大,他就没署名。

在南京时,韩东到母亲的住处写作。早上六点半从家出发,坐地铁到鼓楼的鸡鸣寺,拐入小巷中的一栋老房子。工作持续至下午,余力用来回信,接电话和约朋友晚饭。生活与写作分开,像上下班一样刻板,节假日也不松懈。2010年秋天,母亲去世。他写了一首诗悼念她。

2013年的9、10月间,韩东应邀前往法国,在那儿驻村写作。画家毛焰也在法国看展。他们相约在巴黎看博物馆。毛焰做导游,一边看画一边聊,身临其境,彼此都很愉快。在去往另一处的出租车上,他们聊到了电影。他们有共同的写作上的朋友,比如朱文、尹丽川、李红旗等,都拍过电影。毛焰说,电影是另外一个圈子,相对比较复杂。话外另有意,他希望韩东保持一个纯粹的写作者的身份。

2015年,同在南京的作家曹寇正为一个电影项目写剧本,故事改编自真实案件“呼格吉勒图案”。有个老板喜欢曹寇的小说,便提出想跟投这个项目,又说,曹寇你自己拿去拍电影也可以。一次吃饭,说到这事,韩东说,你自己拍电影,就玩一下,你要对这个东西负责的。回家后,他想如果有几百万我自己拍个电影行不行呢?他越想越觉得可以。他就跟曹寇说,你跟那个老板讲,韩东要拍电影,让他把钱掏出来。这事后来未果。

同年7月,韩东的新长篇《欢乐而隐秘》在《收获》刊载。刊载后,广州一位老板买了他的小说版权,想投身影视业。老板看重韩东在文学上的力量,怂恿他做工作室。这事也未果。未果是常态,却令他产生幻觉,觉得自己离电影很近。钱不在此处,别处也会有。

韩东电影圈的朋友不多,较相熟的是贾樟柯。他们是1999年认识的。当时成都的诗人杨黎、何小竹承包了峨眉电影集团的一份电影刊物《电影作品》,是现在《看电影》的前身。在成都的民族饭店,他们开了一次“电影与文学研讨会”,诗人韩东、朱文、于坚和伊沙代表文学界,电影界的代表是吴文光、陈凯歌和贾樟柯。韩东在宾馆的房间里看了《小武》,他觉得,贾樟柯对电影的热情和批判色彩与自己对待文学的态度接近,因此精神上相互支援,产生共识。此后间或联系。

2015年11月,韩东给贾樟柯发微信:我可能要拍电影,如果我拍电影你来当我的监制。贾樟柯回复,坚决支持。类似绑架。

找钱花了十个月,直到2016年六月才敲定。第一出品方是峨眉电影制片厂,托的是诗人翟永明的关系;第二出品方是成都十诗人影视文化传媒有限公司,发起人王敏、吉木狼格、何小竹,都是韩东多年的兄弟;第三出品方是阿里影业,这是阿里电影A计划投的第一部电影;第四出品方是贾樟柯的西河星汇影业。陷于困顿时,毛焰曾提议是否考虑众筹?韩东不愿拖累朋友,也推翻了。

把决心付诸行动,他才知道前面的引路牌,好像一下子就能带他抵达电影的感觉,都是虚假的。“因为那些因素都是虚幻的,等于从零做起。既然主观的东西启动了,决定了,那也不可能退缩。”

二

韩东要拍的电影《在码头》,改编自他的同名中篇小说,写于1998年。故事并不复杂。三位诗人送别另一位诗人,坐轮渡,到长江北岸的车站坐车。饭后仓促,错了火车,只好返回南岸,滞留在小镇。在码头上,诗人们遇到流氓,双方起了冲突,折腾了一夜,直到天亮才离开。电影中,四位诗人分别是丁子、王树、夏海燕和欧阳。

小说来自韩东的一次经历,这件事是真实发生过的,其中的诗人也各有原型。电影又对小说加以改动,韩东说,就都是虚构的了。毛焰看过电影觉得,丁子有点像诗人丁当,王树有韩东的影子。电影中的夏海燕与另一位叫涂海燕的诗人名字相近,只是改了姓。

1979年,韩东在山东读大学。父亲韩建国从下放之地调回南京,在文联复职。韩建国笔名方之,是个作家,曾经和江苏的高晓声、陆文夫、叶至诚组织“探求者”文学社,在反右运动中遭受批判。韩东的哥哥李潮随母亲李艾华姓,是南京市一本文学期刊《青春》的编辑。那年,方之病逝,韩东赶回南京参加父亲的葬礼。创立不久的诗刊《今天》正被全国各地的文学青年传抄,南京也不例外。李潮向他介绍《今天》,他回忆阅读的感受,心神俱震,不能自拔。

80年代,诗歌风行。十年文革,似乎唯有诗歌才能抚慰创痛。诗人被社会围着转,总是意气风发,仿佛明星登场。韩东先模仿以北岛为代表的朦胧诗,经哥哥推荐,在《青春》主办的诗歌比赛中获奖,一举成名。当时《青春》全国销量70万份,编辑部盖了一栋大楼,分给杂志社的员工。大楼矗立,犹如纪念碑。

韩东因为在大学传播《今天》,被校方隔离审查。春节,李艾华发来电报“母哭盼”,才得以回家。毕业后,他到西安教书,他称为“发配”,相比北京,西安显得边缘。在那儿他认识了丁当,《在码头》的原型之一——一个身高一米八三,“目光如梦”的诗歌青年。

1984年夏天,他调回南京,在南京审计学院,现在的南京财经大学教马列。很快他就处在南京诗歌圈的中心。南京大学有诗人涂海燕、刘立杆等,四人同住一个宿舍;东南大学有诗人朱文、吴晨骏和于小韦。涂海燕笔名小海,是南京大学诗社的社长,是个少年天才。14岁写诗,因为发表诗歌,免试进了南大。他一直与韩东有通信,直到韩东回南京两人才见面。电影中,丁子与通信却未曾谋面的夏海燕见面,内心喜悦,以为夏海燕是个女孩,却见到怀抱两只老母鸡,骑一辆大扛自行车的寸头壮汉,失落又生气。现实中,韩东也一心以为通信的小海是个女诗人,因为正在谈恋爱,就没继续回信。没想到海燕取自高尔基的诗,意思是与大海搏斗,象征勇敢。

1985年,韩东去北京见到了北岛。他先到,北岛和同行的翻译随后进门。北岛戴了一副眼镜,刚进来时镜片是黑的,坐了一会才变透明,能看见眼睛了。北岛话不多,正准备出国,翻译在向他解释一张机票。北岛问他,有没有新作?可以推荐发表。韩东就把《有关大雁塔》给了他。他已经开始摆脱《今天》所代表的诗歌写作,所谓“弑父心理”,但见到文学上的“父亲”仍然兴奋。小海记得,回来后韩东跟他说,真好。小海问,什么真好?他说,见到北岛的感觉真好。他解释,北岛因为出国一直在研究一张机票,说明他对待事情很认真。

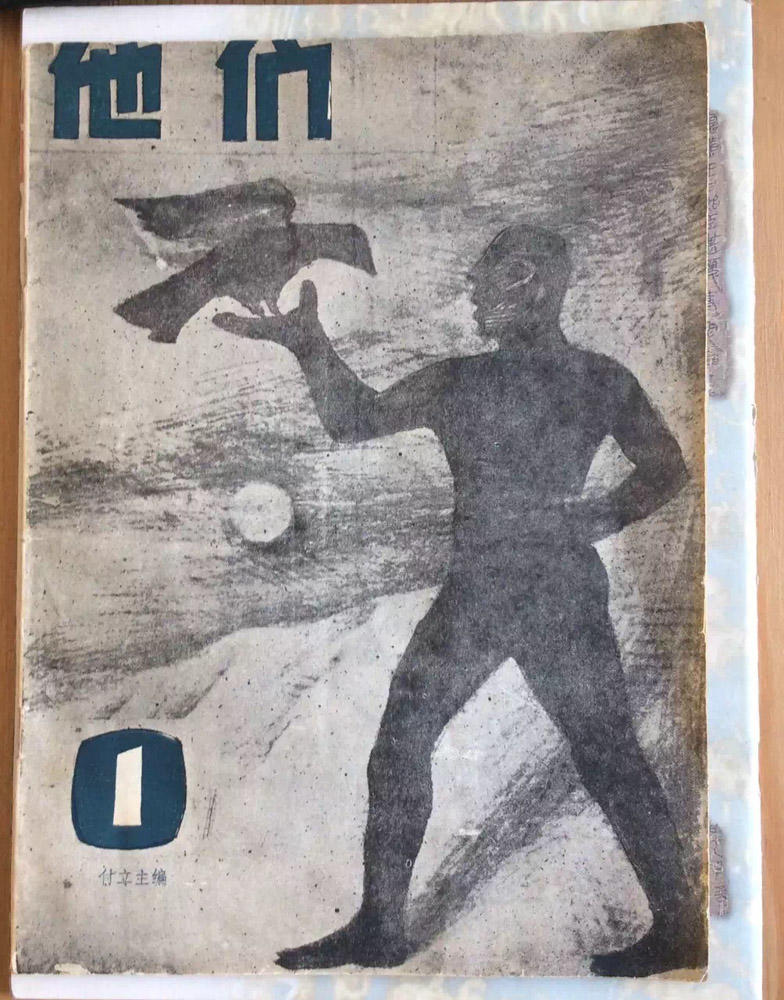

那年3月,韩东提议创办的诗歌刊物《他们》出刊,这本刊物代表了第三代诗人对《今天》的反叛。第一期的作者中有小海、丁当、韩东和云南的于坚,也刊载小说,作家苏童笔名叫阿童。第三期,韩东写道:“在今天,沉默也成了一种风度,我们不会因为一种风度而沉默,我们始终认为我们的诗歌就是我们最好的发言。”

诗人刘立杆第一次接触到韩东的诗是在南大中文系迎新生晚会上。校园里,朦胧诗就像流行歌曲,男孩喜欢北岛,女孩喜欢舒婷。晚会上,涂海燕握着刚刚出刊的《他们》,礼堂上方一束追光打来,他说,“这就是中国最好的诗歌”,然后从韩东开始,念了一串名字。接着,他朗诵了丁当的诗《临睡前的一点忧思》。礼堂底下,中文系师生哄堂大笑。他们觉得这根本就不是诗。

刘立杆还没有写诗。他通过小海认识韩东。韩东24岁,在教书,住在瑞金北村。刘立杆18岁,常去韩东家蹭饭。那时没有电话,临时起意便往对方家闯。韩东不在家,他就坐在地上等,一次饿着肚子等了四个多小时。韩东家有两个屋子,常常人满为患。一边屋子坐着南京本地的,另一边坐着外地来的,谈论诗歌,也谈论熟悉而新鲜的生活。他想,原来一个诗人的生活是这样的,有很多朋友,很多交往,有间自己的房子,读书、生活和写作。生活好像多了一扇门。

热潮很快过去。90年代,特区建立,全民经商,市场经济来了。1988年,《他们》第五期出刊,然后中断。年轻诗人或从学校毕业,或结婚生子,面临谋生的压力。“整个90年代诗歌往里面走,更加个人,和外界的呼应越来越少。如果说80年代诗歌契合着时代的脉络、时代的节拍,到90年代,诗人共同地转入到不太热闹的、独立的、正常的轨道上去。”刘立杆说,“它不可能再成为国家和社会生活的中心,诗歌怎么能成为中心事件呢?”

1993年,韩东辞掉工作,专事写作,成了无业。那时,他创作的中心正从诗歌转向小说。生活上不是如鱼得水,却非常自由。1991年,画家毛焰从中央美术学院毕业,到了南京。和北京的热烈相反,南京散漫,迟钝,像个虚无之地。认识韩东、朱文等人后,他感觉异类,他们看上去太普通,甚至卑微,“和艺术圈有点不同”——除了写作,就是打牌,喝酒,和恋爱。“简单地说,就是保持各自的理想,我们绝不会装逼。”

当年,文学青年晋升的路子非常古板。先在一些有影响力的文学期刊发表作品,比如《收获》、《人民文学》、《花城》、《钟山》、《大家》等,新人一般先发短篇小说,获得编辑关注,诚意邀约,再发。一段时间后,短篇变成中篇,中篇再变成长篇。加入作协,吸纳为专业创作组,晋升之路就此完成。

韩东写了几年,已有成就。《收获》刊登过五次,《小说月刊》刊登过两次,也得到文学奖项的垂青,提名了“鲁迅文学奖”。只要持之以恒,就能完成晋升。然后呢?他想,大概是像别人那样,摇身变成“专业作家”,获得各种实惠利益,开笔会,参加作品研讨会,“在文学馆的大花瓶上刻上自己的名字”。

1998年,他和朱文发起“断裂”,向全国73位作家分发了一份问卷,直接对文学体制发问,被评论家称为“20世纪末中国文坛的一次事故”。韩东在文章中写,写作已经到了一个关口,整个文坛正虚席以待,只要向在座的敬酒致意,便能坐下与他们共享名利的盛宴。

那是“愤怒的青年时期”,像刺猬,尖锐又紧张。“举个例子,参加文学会议,轮到他发言,他眼睛望着天花板,开始批判,说完掉头就走。他说他去商场买牛仔裤,走进商场就觉得极其不自在,我陪他买过好几次衣服。”刘立杆形容那时的韩东,在陌生人面前“容易紧张”、“富有攻击性”。

《在码头》的电影剧本中写:“时间为2000年左右,世纪之交,夏天。”码头上的诗人被设定为中年。丁子来自深圳特区,穿着时髦,36岁;王树是大学老师,喜欢谆谆教导,42岁。诗人行事并不张扬,行走坐卧与市井中人无异。但精神高贵,被小镇的流氓纠缠,精疲力尽。在一篇导演阐述中,韩东写:“我们想象的诗人都是不太现实的人群,如果我们这么理解了,那么小镇就代表了一种现实。非现实的诗人突然到了一个很现实的小镇,遇上了一连串的事情,发现现实比非现实更加非现实。”

三

《在码头》的拍摄地点在湖北黄石。2015年12月韩东和制片人李明阳在武汉见面,就去看了景。看完景之后,韩东又改了剧本,才定了稿。

李明阳28岁,先做的演员,2010年转做制片人,成立了自己的影视公司。他学佛,常年吃素,待人接物有与年纪不相称的周到,看起来值得信赖。韩东本希望他演电影中的“夏海燕”,他担心无法兼顾,改演一名保卫处的干部,戏份少。2011年由他制片的第一部院线电影《疯狂的蠢贼》被《青年电影手册》评为“最令人失望中小成本影片”,得了“金扫帚奖”。当选的电影人耻于领奖,办了三届,没人参加。他去了,领了奖,还念了一封道歉信。

2013年,他转做文艺片,担任《照见》的制片人。《照见》的导演叫乔美仁波切,是活佛第九代转世。电影在包头拍摄。开机前三天,资方撤资,剧组一分钱没有。他怕军心不稳,影响团队士气,没敢透露,包括导演。白天在片场装老板,晚上飞北京找钱,第二天早上六点再飞回去。最痛苦的时候,一个人在屋子里嚎啕大哭,质问自己,“电影对我有那么重要吗?做一部艺术片有什么呢?”特别恨自己。扛了一个月,赶在剧组杀青前筹到80万,高高兴兴地回到包头,顺利杀青。

经人介绍,他和韩东通过几次电话,确认加入《在码头》。2015年12月,因为《照见》,他获得华语青年影像论坛年度新锐制片人奖,在武汉领奖。春节后,他陪同韩东找投资,从苏州到武汉到成都,辗转过20多家公司。他觉得这是常态,新导演找钱从来都很困难。

李明阳把《在码头》的规模定在了一千万。标准是贾樟柯提出来的,“必须达到国际上发行的工业水准”。主创团队都不是新人——摄影指导刘勇宏,是《盲井》的摄影;美术指导白昊,是《万箭穿心》的美术;音乐指导林强,给贾樟柯和侯孝贤做电影配乐,最近的作品是《聂隐娘》。对投资方而言,《在码头》最大的说服力是进入电影节,获得海外市场。

2000年,韩东密切的写作上的朋友朱文离开南京,去北京拍电影。从此写作中断,有如壮士断腕。和韩东相似,朱文先参与编剧,前后给章明的《巫山云雨》、张元的《过年回家》写了剧本。他的第一部电影《海鲜》没有过审,处于地下,现在在网上也难觅身影。

2006年,作家尹丽川完成电影处女作《公园》,提名金鸡奖。2000年,韩东是文学期刊《芙蓉》的编辑,开了一个栏目“重塑70后”,风格前卫,发掘了很多有潜力的新锐作者。尹丽川的来稿被他选用,刊登在《芙蓉》上。从此步入文坛。有一天,一个女制片人找到她 ,说有一个专为女导演而设的电影计划,除了她,纳入计划的还有纪录片导演杨荔钠和王芬。她写了故事大纲,对方觉得满意,就拍了,规模定的二百万。那时市场还很不成熟,原定的十部计划,只拍了三部,就流产了。尹丽川认为,演员拍电影有资源和行业经验,而作家有自己的强项,就是剧本,创意,和表达。

“今天这个时代,电影离写作的人太近了。身边写东西的人分分钟搞电影,进入电影系统。写着写着小说可能哪天就约稿写一个剧本。而且他们一接触就不是打杂的,不像别的行当,他们一上手就是电影非常致命的环节,就是编剧。”导演张跃东说。2007年,韩东出演了他的电影《下午狗叫》,是地下拍摄,参加的都是他的作家朋友,韩东、于小韦、楚尘和顾前。这次张跃东是《在码头》的执行导演,在片中演一个流氓,出场就被碎玻璃渣破了脚。

中国正有越来越多的作家转型成导演。电影好像一道光环,悬于头顶,令作家闪耀。2013年,郭敬明将自己的同名小说《小时代》开发成电影,到2016年拍了四部;2014年,韩寒导演电影《后会无期》,2015年成立亭东影业;2016年12月,作家张嘉佳导演的电影《摆渡人》上映。这些作家有个共同点,都出版畅销书,在图书市场有大量粉丝追捧,天然具有票房号召力。

市场正以翻倍的速度膨胀。2010年,中国电影全年的总票房在100亿左右,到2016年,电影票房已经增长到457亿。主要的原因,李明阳说,一是院线增加,二是观影人群从一线城市扩展到三四线。在中国,影院已经成为低端消费,全民消费。

相比类型片,中国的艺术片市场仍显低迷,体量较小。2016年5月,制片人方励为增加《百鸟朝凤》排片,不惜下跪。新闻报道后,票房从300万增至8000万,制造了例外。同年上映的《路边野餐》票房约600万,《长江图》约300万。唯一的黑马是2014年的《白日焰火》,获得柏林电影节的金熊奖,票房突破1亿。

李明阳认为,文艺片的诉求是希望得到艺术上的认可,获得个人成就感,不仅限于票房。“2010年我开始做制片人的时候,大家对文艺片视而不见,连聊都不带聊的。这两年大家聊到文艺片,会有人来投资。也不能说找钱容易了,起码比前几年好了不少。有些人有了诉求,希望在赚钱之余获得名誉。我少投一点,投个一二百万,如果获奖,买个名誉挺值的。”

韩东希望《在码头》能够在电影节有所斩获,因为拿奖就是执照,第二部电影找钱就方便了,“中国人认这个”。他也盘算过最坏的结局,“如果这次颗粒无收,我就回去写作。”

四

从2003年的《扎根》开始,每两年,韩东就会写一本长篇小说,以保持创作的状态。韩东的小说着重人之关系的可能性。《在码头》里,诗人随着人群流动,每到一处,就增加了关系的不确定。如果不去此处,又会发生什么?早期,他的小说风格冷峭,瘦硬,抒情不动声色,偶有喷薄,仍不失克制。长期写诗,他对语言反复斟酌,削减,像剃了枝节的竹竿。2015年夏天,他写完《欢乐而隐秘》,一共写了六本。

一旦进入写作,他很少待客。平时,他有耐心,而且健谈,喜欢讲段子,也会突然严肃起来,坦率表达观点。饭局上,有人加入,有人离开,人群从一个地方转移到另一个地方。他能坚持到最后。长篇时,饭局尽量减免。最早,一稿写完, 他将初稿打印出来,作为备份,然后删掉电子档,复写一遍。再在此基础上修改,写第三遍。从修改到交付,历时半年。他承认自己有强迫症,尤其是对待诗歌,反复修改旧作。拍电影前,他提醒自己克制住这个倾向,重要的是做完。

近几年,韩东的小说变得松弛,相比叙述,更工于故事,似乎刻意调低阅读的门槛。朋友开玩笑说是美人多吃了几口,没有那么瘦了。从2010年的《知青变形记》开始,韩东的小说创作从基于自身经验转向纯粹的虚构,简单来说,故事性更强了。他认为这是两种不同方向的写作,无高下之分。他不认为这就是所谓的严肃转向通俗,因为并不处在主流的核心,备受瞩目,引起了轰动。“半明半暗”,他说,“是最好的状态。”

电影筹备的整个过程,毛焰一直在旁观察。《在码头》的片名是毛焰提的。开始听说电影名称不能用繁体,写得不爽,简体字不好看,失掉韵味,尤其是“头”字。他打电话给湖南省电影频道的朋友,问确定不能用繁体?朋友说没有明文规定,发了几个片名,《长城》的长、《罗曼蒂克消亡史》的罗,都用的繁体。于是改成繁体写。写了很多遍,分别从中挑出他满意的,一个字一个字集成了“在码头”。

他们住得近。毛焰的画室在南京市滨江公园附近的一座院子里,隐在一条公路旁,住的多是艺术家。从院门进去,穿过一个篮球场,上一截台阶,推门便是画室。画室空旷,像大仓库。有些画放在地上,靠着墙,都是人的肖像。那些画很特别,安静,轻盈,像从另一个世界走来。

韩东经常去他的画室吃饭,然后就是长时间的聊天。2008年,他参演朱文的电影《小东西》,单纯是朋友间的互相帮忙。艺术圈就流传,毛焰转向电影了,要演戏了。“这两年,电影突然又热了,人们感觉这些作家又开始趟这趟浑水了。我当然不希望韩东趟这个浑水,他作为一个纯粹的写作者,干干净净的多好。”

一次谈话。毛焰非常直接地问他,“你到底为什么要拍电影?”他想确认。他们说了很多,包括对自我的判断,写作上的理想,和现实层面的契机。“可能有种写作上的疲惫”,韩东说。毛焰说,“怎么可能没有呢?我也有。但我无视这个东西。”他想,就像像武侠片放的,哥们受伤,得推背运气。

毛焰觉得韩东提到的疲惫感非常真实,“往往倾尽全力做一件事,我们自己对这个作品有额外的期待,或者不是那么如意,这种情感很普遍很真实,甚至有时候是必须的。这个东西反过来会影响我们自身,某个层面上自我怀疑。问题不在于作品,而在于我们对作品的态度。甚至于我画了一幅杰作,说实话这个东西很可悲,很荒诞,我都不能决定我现在这件作品的命运。”对创作者而言,长久耕耘在一个领域,最终要面临一个问题:如何克服自己虚妄的野心?

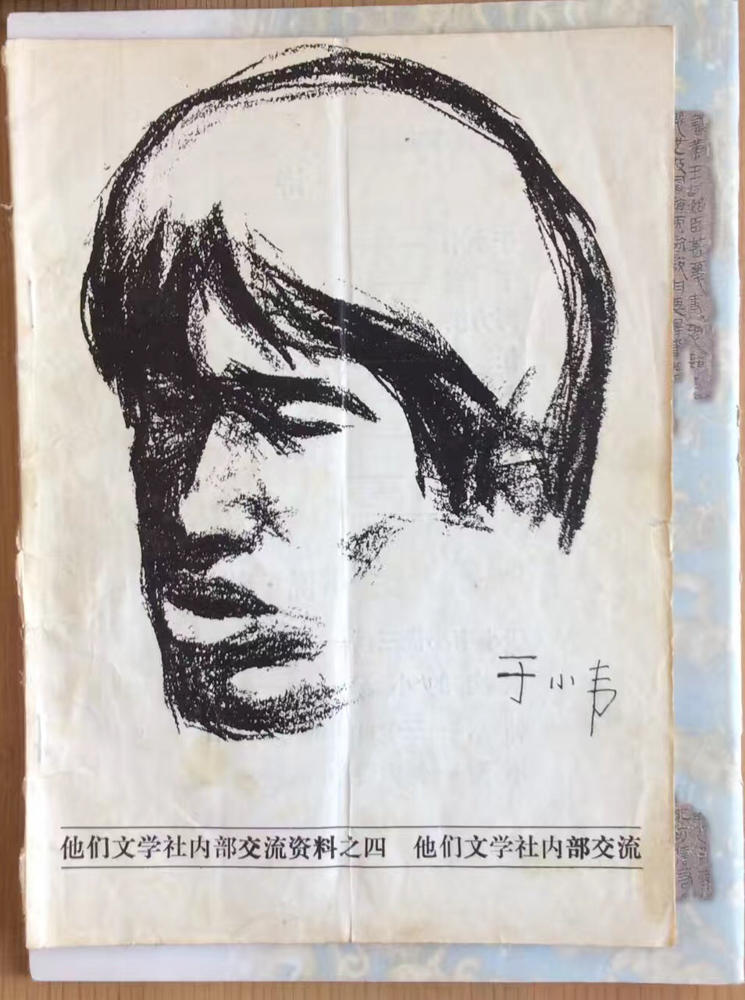

他把韩东看做精神上最重要的朋友。1997年,韩东经历了一场失败的恋爱。他非常痛苦。整整半年,忧郁,失眠,身体的皮肤发炎,被他挠得瘢痕累累。毛焰在一个饭馆见到他,“苍白”,“瘦骨嶙峋”,却“很美”。他给韩东拍照,画他的肖像,取名《我的诗人》。毛焰说,画画的时候,整个人咔,像沉了一下。

他称韩东是“道士”,笔耕不缀,状态平稳,像谋了一份写作的职。十多年前,毛焰爱好网游,夜里和学生相约去网吧打帝国,打到早上七点多。有两次,他结束战斗,走在回家的路上,碰见韩东背一个包,在等公交,正要去他妈妈家写作。张跃东说,韩东在工作上以耐心和持久见长,这是他性格里的长处,“他比较有韧性,能坚持。咬咬牙,自己内化掉很多问题,包括自我的平衡感,承受压力,对他来说是天然的做一个导演的很棒的潜质。

拍摄前,主创开会,问韩东能不能找些电影类比,想要哪种风格,演员应该看什么样的表演,有个参照。他反问,“正因为我认为我能够拍出不一样的,我才会拍电影,如果认为我能够拍出一个类似某大师,哪怕是高级的东西,那我干嘛要拍?”

他解释,“从客观上讲我可能我对电影史不了解,主观上我也不愿意受到这种了解的影响,还有一个最根本的,我不是一个那么热爱电影的人。我热爱电影的制作部分,和写作的过程完全不同。能把一个东西从无到有,调动各种资源,和不同的智慧打交道,这个经历我觉得非常好,有意思。后面如果有反响,承接荣誉,成为社会名流,我都没有兴趣。”

五

我最近一次见到韩东是在北京通州的一个电影园区。那是今年1月,《在码头》已经进入后期,刚刚做完初剪,送了柏林电影节。他住在园区的一家酒店,下午两点去剪辑室,到晚上十一点,累了就抽烟,完全处在工作的状态。

投完柏林后,《在码头》有一场内部放映,在后期公司的会议室。约十来人,散坐在桌边,有出品方,制片人和两三个朋友。韩东也在。结束后,他问观感,多是称赞,说不像是处女作。韩东抽着烟,自我总结,“遗憾很多。目前来看,这电影的品质是没问题的,质地是好的。我说这个片子四不像,商业片和艺术片都不沾,反而可能有异质。”

2016年6月,我和韩东碰过一次面,在成都。那时,他正在为电影甄选演员,七月就要演员培训。6月19日,成都十诗人影视公司开张,搞了一场发布会。总经理王敏认为诗人具有创造力,想象力,和激情,为什么不做电影呢?他向我解释,“十诗人电影投资的电影一定是诗人做编剧、导演或者监制。我强调的IP价值不是明星,不是范冰冰或者李冰冰,明星可以吸引票房。但是我们的电影是诗人,它也是IP价值。”

《在码头》是十诗人电影公司投资的第一部院线电影。韩东和贾樟柯参加了发布会。贾樟柯各地跑,是韩东死活拉来的,表明,“不是我吹牛逼,他真的愿意当我的监制”。

后几天,我都在剧组见到他。四川的诗人吉木狼格在成都郊外的平乐古镇拍《借客》。他第一次做导演,规模不大,属于网络电影,算是试水。朋友们去探班,多坐在远处,聚了闲谈。韩东在监视器旁观察,神情严肃,好像是他在拍电影。要是有人不小心坐了导演的椅子,他就呵斥那人,除了导演,这椅子谁也不能坐。

2016年8月14日,《在码头》在黄石开机。原本定的六月,不料黄石发了六十年不遇的洪水,雨水连绵,淹没了码头,全镇的人忙于抗洪救灾。雨停了,剧组开工,就是高温。也是六十年不遇,地表温度超过五十度,气温居高不下。到9月22日杀青,全剧组一百五十来号人,加在一块,瘦了一千多斤。

开机宴,请剧组吃饭。导演韩东穿着T恤衫,牛仔裤和新百伦球鞋,站在台上,看到底下盛大的宴席,觉得像和电影办了一次婚礼。他对准话筒,“此刻的心情,虽如履薄冰,但势在必得。”

困难接踵而来。《在码头》的故事发生在一夜,也就是12小时之内。40天拍一夜的戏,得接戏。有的人拍第一场戏时有些胖,天热,出出汗,就瘦了;还有的,刚进剧组,皮肤白净,暴晒后,黑得像炭。江水也是,时涨时退。有一场戏发生在码头的值班室,戏中前面半小时和后面半小时,河床高度相差好几米,只能模糊掉。

圈里有句行话,剧组是江湖黑社会,导演就是土皇帝。用强力才能把控得了局面。令李明阳印象深刻的是,韩东非常谦卑。他从不在片场骂人,没说过一个脏字。剧组开会,韩东倒坦诚,“我不懂,我是第一次拍电影,希望你们帮到我,给到我想法。”有点像李安,“你示弱,别人就来帮你”。

最困难的是体力。剧组多是年轻人,尤其干艺术电影的,预算少,各种艰苦的生活都体验过。韩东上了年纪,和同龄的朋友相比,他没患过大病。唯一的病痛是偏头痛,雾霾时就发几次,得吃止疼片。他有打坐的习惯,在南京,一个礼拜打坐两到三次。如果每天坚持,就容光焕发。在剧组,他就靠打坐维持体力。每天约半小时,再睡觉。

作息总是乱的。拍日戏时,早上六点出工,拍到凌晨两三点;拍夜戏,就颠倒了,下午五点出工,拍到凌晨五点。夏天夜短,一场戏打灯光花两个小时,等到美术、制景、演员走位全部配合好了,约能拍上三四个小时。

有段时间连续拍夜戏,十多天看不到日光。白天和夜晚混淆了,闭眼是黎明,睁眼已入夜,月亮在天上挂着。他被折腾得既累又虚无,觉得世界在飘,“每天在干嘛做这件事?”监视器里,丁子和王树也被围困。码头喧闹,诗人在众生中,躲不过。

《在码头》的结尾,王树和丁子终于离开码头,丁子有惊无险,赶上天亮前最后一班轮渡,南下深圳。他们相互告别。夜色稀薄,天就要亮了。

— — E N D — —

题图:《在码头》拍摄现场,地点为轮渡客运站值班室

所有图片由被访者提供。