文 | 闵思嘉

改编自真实事件的灾难片几乎长久不衰,虽然已经过了它最繁荣的时期,但依然具有着持久的生命力和卖座力。

这或许是因为生活在城市中、缺乏灾难的我们,需要借此完成自我对灾难的想象,借此在幻想中靠近那些曾经真实发生的绝境。

《深海浩劫》的故事取材于2010年发生在墨西哥湾的“深水地平线”钻井平台爆炸事件。影片的英文片名“Deepwater Horizon”就是取自于该钻井平台的名字。

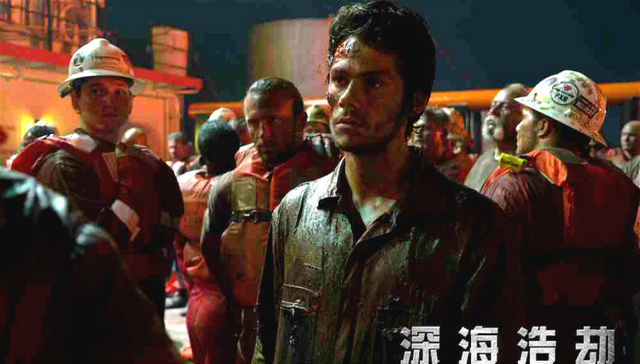

《泰迪熊》里卖萌耍贱的马克·沃尔伯格和《移动迷宫》中的小鲜肉迪伦·欧布莱恩在片中均有出演,但却以一种更为严肃的状态演绎了这场灾难。“深水地平线”是一个由韩国团队建造的半潜式的钻井平台,可以在海面上移动,原本在出事之前已经好好地工作了9年,但在2010年4月20日的井喷事件中,井喷导致甲烷大量泄漏并引发多次爆炸,平台被完全炸毁,燃烧的大火根本无法扑灭,救援队只得让平台持续燃烧36个小时之后沉入海底。

这造成了美国历史上最大的漏油事件。事故的责任方英国石油公司为此负担了超过600亿美元的和解罚款。

《深水地平线》的取材在灾难片的序列中可以说是非常不讨巧的,为什么呢?因为石油井喷这样的灾难事故有着复杂且枯燥的原理和背景,非常不适合被影像化。

对于这一点,导演彼得·博格很巧妙的用了一个生活场景来解释这个原理。

片头温馨的家庭场景,既是对海上工作人员与家庭之间聚少离多的真实写照,为后文主角强烈的求生欲望做了铺垫;同时也巧妙而借力地用可乐喷发解释了井喷原理,还成为了影片核心灾难的不详预兆。

这一段在影片很靠前的部分,迟到的观众们千万不要错过了。类似用心的细节在片中也随处可见,摄制组在水库里搭建了一个实景的“深水地平线“钻井平台,甚至连屏幕、按钮等都与真的钻井平台中的控制台一致。

导演彼得·博格说,导致他拍摄这部影片的初衷,是因为大家都在讨论这场灾难的可怕和严重性,却没有太多人关心那11个遇难者。因此他想要拍摄这11个曾经奋力阻止灾难发生的人。

在整体人物的表现上,彼得·博格确实做到了这一点,影片基本上规避掉了常规灾难片会出现的个人英雄主义式的问题,转而采用一种群像化的方式来刻画这批工人。多个人物同样也带来了不同的空间和不同的叙事线,让影片整体观感更为紧凑。

现实中,发生井喷的时间是晚上9点45分,影片则把这个时间放大到了12个小时中,从主人公白天上船拍到半夜获救为止。

这个在12个小时中发生的,基本符合三一律的故事对于“灾难”的题材来说恰到好处,既保证了叙事的紧凑,又留出了足够的空间来铺垫和称述灾难的发生,同时也让灾难的来临时刻显得更加震撼人心——井喷发生的段落简直是比爆炸时的火光更为好看的场景,谁能想到灰扑扑黏糊糊的泥浆居然比爆炸更好看呢?这是一种纯粹的、工业的、力量的灾难。

说到灾难片,这里不得不提一下小李子出演的《泰坦尼克号》。有人可能会说,《泰坦尼克号》明明就是一部爱情片啊,哪里是灾难片了? 当然,片子中的确有灾难的场景,比如船撞上了冰山,裂成两瓣儿沉没了。但是我要说的其实是,撞冰沉船并不是《泰坦尼克号》的灾难,就好像井喷爆炸的炫目时刻并不是《深海浩劫》的灾难一样。

在齐泽克的分析中,《泰坦尼克号》的真正灾难,并不在于游轮沉没,乘客大量死亡的时刻。它真正的灾难时刻,在于贫民杰克为富家女孩露丝献上了生命,在于杰克带给了在影片开始对自身身份厌恶的露丝一种身份和阶级的自我认同,在于上层阶级的露丝从与下层阶级的杰克的短暂爱情中获取了力量和活力。

假如杰克没有死亡,而是活下来和露丝一起到了纽约,他们的此后的婚姻生活才会是真正的灾难。因为他们之间有着根本的、阶级性的不可调和的矛盾。只有在封闭的、暂时离开社会价值体系的、发生了打破阶级界限的灾难的泰坦尼克号上,他们的爱情才有暂时存在的可能。

所以,与《泰坦尼克号》相似的,《深海浩劫》同样为我们提供了这样的一种模式。影片用了44分钟左右的时间来铺垫灾难发生的原因。

在工作人员一次又一次的检查、核实行动中,英国石油公司为了节省经费而偷工减料、疏于作业的形象渐渐浮出了水面,指向了这场灾难其实是一场完全的人为事故。 与影片后半段中的爆炸营救场面相比,这40多分钟的,略显枯燥的铺陈段落才是真实的灾难。我们可以清楚的看见灾难是如何被造就的,并以一种既兴奋又恐慌的矛盾心态,期待灾难发生的那一刻。

这就是灾难片之所以能成功地成为一种类型片的心理机制。我们恐惧灾难,但我们也期待灾难。在当今,灾难片其实已经不流行了,我们既不在世纪之交的毁灭想象中,也早已迈过了2012的末世预言,我们已经失去了对物理破坏性灾难的想象能力。

因为各式各样的灾难片,几乎已经把所有可能的灾难都在银幕谱写了,甚至还幻想了超出预期的未来灾难。在信息和影像的狂轰滥炸之下,我们正对灾难发生着审美疲劳。

但实际上,真实的灾难每时每刻都在发生,比如最近各国总统上演的堪比美剧的情节。在这个层面上,《深海浩劫》所描述的灾难就具备了更大的现实意义,它取材于真实事件,并在最大程度上做到了对现实的还原,以视觉上的奇观为引,带出了这场灾难身后的真正意义——

人为的灾难,这场英国石油团队为了经济效益而造就的灾难,这场在资本主义和消费主义反噬下的现实灾难。

带有灾难元素的影片的兴盛在总是出现在变革年代,与时代的特征有着不可分割的关系。30年代末到40年代,经济萧条和战争威胁导致美国出现了大量从漫画改编过来的超级英雄电影。《超人》的动画和电影便是诞生在这一时期。

50年代时,由于在人类开始探索太空,苏联和美国进入冷战状态,便出现了大量表现太空威胁、太空殖民、影射冷战心态的影片,例如1953年派拉蒙的《星际战争》,后来也被斯皮尔伯格的《世界大战》用作蓝本,纯粹的灾难片并不占优势。

60年代则出现了大量表现核危机和核恐慌的影片,库布里克的《奇爱博士》就是很好的代表。

《深海浩劫》则可以被看做70年代新好莱坞科幻片兴盛中,作为分支之一的灾难片的现代演绎。当时,科技水平的发展导致了科幻片空前繁荣,出现了以《星球大战》为代表的一系列影片。此外,另一类影片则代表了资本主义经济衰退下的恐慌心态。

最有代表性的便是1974年约翰·吉勒明执导的《火烧摩天楼》,该片简直是群星云集,史蒂夫·麦奎因、保罗·纽曼、费·唐纳薇都在里面有出演。

影片讲述了为了降低成本而降低了电力设备标准,从而引发了摩天楼火灾的故事。摩天楼在落成仪式的当天被火海吞噬乃至倒塌,带有对现代文明的强烈讽刺意味,也影射了“人祸”的荒谬。

如此看来,《深海浩劫》有着与后者相当大的重合性,它就是后者在新世纪的重新挖掘。

人为的、带有现代意味的和现代背景的灾难成为了自然灾难和末日毁灭的现代镜像。

这也是《深海浩劫》做得最好的一点,它足够写实,足够贴近现实,尤其是片头片尾的纪录片影像部分,它们和影片一起,不停的提醒着我们,我们的现实生活中并不缺乏灾难。