摄影:懒龙超清

文丨刘鹏飞

校对丨于墨林

编辑丨董露茜

采访当天,我来到满江所在的经纪公司。

“他现在住的比较远,正在往这边赶呢。”满江的经纪人梁阅说道,她一边跟我简单介绍着公司情况,还张罗着我去窗边看风景,“从这个窗户往外看,到晚上漂亮极了。”

梁阅的公司位于大望路一处较高得位置,我向外望去,一切都显得十分渺小,略有恐高症的我不免有些腿软。就这样在等待满江赶来的空档时刻,为了避免沉默带来的尴尬,我简单向对方介绍着我的工作和个人情况,好让自己看起来很健谈。

梁阅的一则电话打破了这种让我感到舒适的“和谐”状态,“我先出去接个电话”她举着电话边说边离开。

不大的会议室重新只剩下我,回想初接到这则采访任务时,我还打电话给妈妈,询问她是否对满江有所了解。恕我直言,对于一个90后而言,对满江的认知可能还停留在小时候CCTV的节目。

“他人挺帅的,歌唱的也不错,但说具体哪一首歌,我还真想不起来。”我妈这样回复道。

就这样挂了电话,没过多久,母亲发过来一条微信,“我想起来了,他是98年出道,成名曲是《舍不得你走》。”

回忆至此,梁阅推门说道,“他马上就到了,你再等会。”

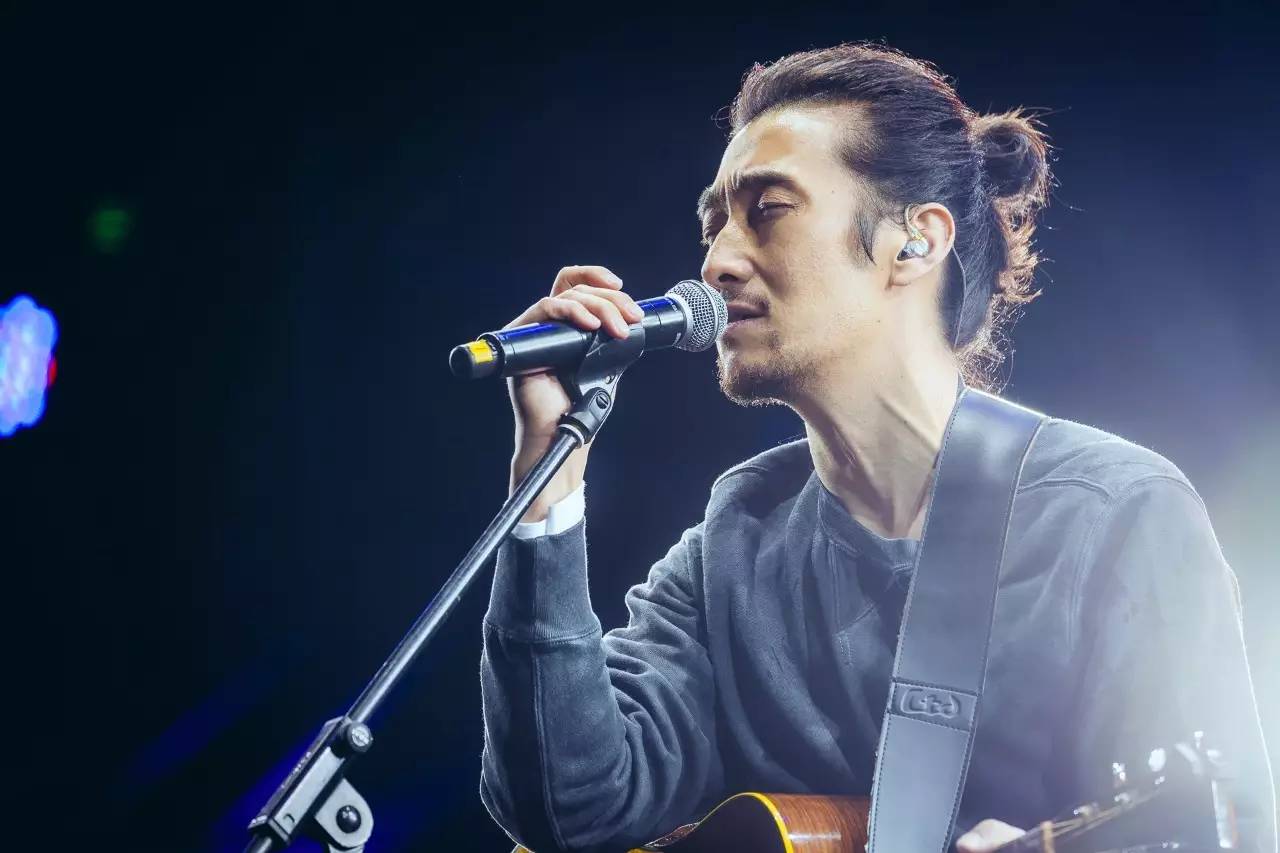

摄影:七仔

初见满江,我从他身上看到的是一股淡然的气质,让人觉得惬意,随后的对话中也证明的确如此。

“我现在的生活就是,想写一首歌就写,想做专辑就做,做采访咱就好好聊会,该演出就上台好好表现。”他说道,“我现在目的都非常单纯,前期不应该让自己想的太多。”

就这样我们从他早期的演绎经历到如今复出,聊到他学习绘画、书法所带来的感悟,给我最大的感受就是,他真的是在听从内心的感受而非受大众影响。

“我觉得画布恰恰正是内心世界的投影范围,只要你下笔去画,无论抽象具象,你所描述的都是你内心对生活的理解。”满江说道,“我突然意识到性格的残缺会成为画面中失败的那一块,每当画不下去的时候,我告诉自己要坚持迈过这道坎,当我经历把一幅画画死再画活后,我觉得我也攻克了我内心残缺的那一部分。”

摄影:于勃

以下是音乐财经与满江的对话:

乐队编排需要花费更多时间精力,相较于当下社会节奏愈发加快,你这样做的意义在哪?

满江:虽然现在城市化进展迅速,社会节奏又快,我没想过做一些电气化的音乐,我觉得原声器乐对我的吸引力还是更大。

乐队编排可能是逐渐被时代抛弃掉的一种形式,但我们要了解自己究竟喜欢什么、想要什么。可能一个人在家编编鼓,弹弹贝司、吉他、键盘就能做出来挺丰富的东西,但这不是我想要的。我更希望乐队成员的想法融汇在一起,让创作更具生命力,我想这是我现在以及未来音乐探寻的方向。

现如今和乐队出去演出成本相对还是较高的,这也是我面临的尴尬问题。公司能允许我这么做其实也感觉蛮庆幸的,因为很多时刻面临少赚钱或是赔钱的状态。

和乐队、和真实的乐器在一起会给我营造“创造”的氛围,自己在家,可能更多的是和一些虚构的东西相处。自己去完成所有音乐内容在我来看是不太可能的,除非我自认是一个天才,造诣很高,能精通所有音乐,也许这样我才会去尝试这么做。但我觉得自己在这方面差太多了,所以我需要和更多的音乐人在一起,来构筑更多触发灵感的可能。

我不想把自己的理念散播給别人去学习,这不具有广泛的参考性。

这是我想做的事,公司也在帮助我完成我的理想,这或多或少的有一些理想主义色彩在其中,但我心甘情愿,我愿意多付出不计报酬,愿意这么做的原因就是因为我在乎我的理想。

怎样安排排练时间?

满江:我每周会有两天来北京,因为我现在住河北。偶尔来时路上堵车,所以路上耽搁时间比较长,来回需要三个多小时,但这些都不是问题。一星期我们会有这两天的时间在一起针对新专辑音乐排练。

初始以流行歌手身份进入音乐产业到如今以独立音乐人身份再次复出,对比前后对于音乐有否新的认识?

满江:最大收获是在音乐上有新的触发。过去的演出、活动,基本站在舞台上表演的都是我一个人,那时候我对音乐很难有更多的憧憬和期盼,音乐也没带给我现在这么多的愉悦、收获感 - 因为它不是众人智慧融汇、鲜活的产物。过去一张专辑录制完成后,伴奏伴随你走遍天涯海角,音乐几本没有可塑性。如果伴奏的节奏自己没跟上,台上自己会显得很尴尬;乐队的编排就不同了,最吸引人的就是每次表演都有着无数的可能性 - 每次表演感觉可能都不一样。

我想这是在音乐上我最大的新感受,我在乐队之中找到了真正的自己。

当下独立音乐的市场反应良好,你觉得该领域未来的发展趋势如何?

满江:我觉得现在的音乐市场和我出道时对比气氛确实不一样了。在这小二十年的时间跨度里,包括整个社会节奏、开放程度都发生了不同级别的变化。

现在年轻人消费音乐的心愿比过去更强烈,这也会反作用刺激音乐创作者更努力的生产音乐,我觉得这很棒。

我们对流行音乐到摇滚、民谣的认识一直在“由浅入深”,现在的社会更开放、包容、渠道也更多元,现在我们能听到任何类型的音乐,每个人的可选范围也更大,这使乐迷对于原创音乐有着不同程度的需要,这也是一个必然。

我觉得未来对独立音乐乃至主流音乐的创作者而言都是美好的,是值得期盼的。

个人的音乐喜好是怎样的?

满江:我听歌口味很杂,但在各类音乐风格中还是有脉络可循的 - 我对歌唱技巧和旋律比较看重,我不是一个完全能放弃悦耳性的人。

我特别在意创作者主观描述音乐的画面感,像这样的音乐我就会喜欢。

像Damin Rice,我喜欢的原因就是他的深情演绎,虽说他不太重视技巧,但他在音乐创作旋律化方面把控的非常棒;还有像Travis这样的乐队,其实他们的出道时间和Coldplay差不多,但他们在创作上更多的保有苏格兰特有民族味道,而且旋律也好听,那种根植于血液中的民族性所带来的天高云阔般的音乐是我非常欣赏的。

总体来看我对英国音乐更为偏好。

你如何定义目前自己的创作模式?

满江:该怎么讲呢,我觉得现在我更像一名“手工艺人”,规模也停留在作坊级别,这直接导致产量不会太高,赶上状态好的时候我可能会创作多一些,赶上不对的状态可能颗粒无收。在平时创作时,可能有大半时间我什么东西都写不出来。

如何避免进入创作瓶颈呢?

满江:我不会刻意的克服,很多年前我曾经为陷入这种状态感到慌张,但后来我发现焦虑也是徒劳的,我意识到真正的原因在于自己迷失在生活中导致颗粒无收,现在当我面对这种情况,首先不会去考虑得与失,要做的只是善待自己,好好的面对接下来的生活。

如果自己真的这段时间都没有创作灵感,我会意识到可能是因为最近压力比较大,那我只需要把生活节奏回归到自己可控的范围内,我的创作思路自然会回来的,它们不会少也不会多。

我现在目的非常单纯,我觉得这是一条正确的路线 - 前期不应该想太多,想太多不仅不会对自己有任何帮助,还会使自己误入歧途。

现在我们所有人都想太多,但很少有人想的少。当然现实情况是,如果我们想的少,可能你会无法生存。但是我觉得这些东西最终对我来说都不重要,更重要的是在于控制自己,不要让自己变麻木、愚钝。

我想多了解、善待、控制自己。

你所描述的状态和“Mr.Man”的感觉是对应的,我对于它的主旨理解为“迷失但不失前进方向”。

满江:是的,像《归来》,还有之前类似它姐妹篇的《飞鸟》都是这样的主旨。

其实我也是从《飞鸟》开始有这样的意识,那时候我还没有想到专辑的概念,只是想做一首单曲送给这个世界 - 从那时开始我心里确实出现了这么一只“飞鸟”,它有着想飞回自己精神家园的意愿。

可能很多年以前这样的思想就在我心中埋下了伏笔,所以在做这张专辑的时候,我觉得心中最强的认知和感受便是我是一名活在当下的人,一个在城市森林边缘孤独生活的人,我在期间所有身体与精神上的感知都在这张专辑里,的确,这不是一张有结果的专辑,它更多的是在路上行进着。

摄影:HASONG

可能也没有所谓的终点。

满江:没有,我很多的想法都是刚刚起飞,都在向前走,我觉得现在人生让我最开心的收获就是未来值得期盼的未知。就这点我想和很多人去探讨,不少人到了40岁之后,就觉得生活已经尘埃落定,生活节奏也该慢下来为将来的老年生活做准备。

我刚刚开始练书法、太极的时候,身边的朋友打趣说我这么早就准备好加入老年俱乐部了。我的想法不是这样,我觉得书法、太极、绘画再到我的音乐创作,都可以相互转换。

过去,一个人的成功需要别人给予 - 领导的认可、有自己体面的住所。我们为生活奔波,被生活奴役,为的就是换取物质上的安稳和别人的认可。

当我开始练习书法、太极、绘画,我在安静中感受到了生活的美好 - 一根5块钱的毛笔就能让你感到愉快和有所收获;打一套拳会让皮肉赶到松弛,意识到自己的身体原来有这么多可能性;画一幅画从中发现自己性格中的优点和缺陷,以及周围生活中的美好。在这些事上的收获,要远比在物质上无休止的争夺有意义的多。

你现在更多的在乎内心感受,对么?

满江:是的,“在生活常态中探寻变化”的生活态度深深的影响了这张专辑的创作。

在生活没有发生这样的变化以前,我想我在音乐上也不会有新的想法和概念 - 过去按部就班的做专辑,架空一些主题把爱情唱的悲欢离合,这些是商业化的做法。

我感觉我的音乐如果也这么去做的话就脱离了我做音乐初始的想法, 我应该真实的唱我自己,我平庸的生活不必唱出来,因为那些大家都有,我应该发现我平庸生活中的不平庸 - 哪怕我们看到同样一盆干枯、打蔫的花亦或是生气盎然的植物,我要看出不同的东西。就像梵高、莫奈那样,能把稀疏易见的东西表现的不平凡,到现在依然鲜活,我觉得我也应该这样创作。

学习书法、太极、绘画,是否只是用另一种视角观察生活?

满江:对,通过画画我改变了我观察生活的方式,这点对我的帮助非常大。更直接一点说,我创作这张专辑之初是因为开始画油画,那大概是两年以前,也正是单曲《飞鸟》发行前后。

那段时间我自己去学习绘画,从那时开始慢慢脱离了繁杂的生活,更多的是做自己喜欢的事,和志同道合的人聊天、分享学习心得。在学习过程中我突然发现,在艺术创作上,其实我们不应该太被过去的经验以及形式的壁垒禁锢,就像我写歌该按何种桥段编排一样。这种ABC式的创作方式其实是大众安全认知内的习惯,所以导致最后自己不知不觉的还在做流行范畴内的音乐,然而这些并不是我想要的。

此前娱乐圈的风气对你是否是负担?

满江:我以前也不是特别爱从众的人,人多热闹的地方我都不喜欢去。大家都去追随的东西我也没兴趣,可能我本身性格就是如此。

尽管如此,每个人的性格都是有多面性的,我有一个特质就是比较包容,所以在圈子里大家都觉得我人挺客气的,也很少拒绝别人,我很难对人说不。不过这两年我开始转变,我不喜欢的事情你别找我,我也不会去,我现在也学着拒绝。相较于现在这种成熟淡然的心态,过去是否也经历过和自己较劲、纠结的时期?

满江:在我做《最美的时光》的前后,我始终在想用什么方式才能做出一张我真心喜欢的专辑,现在看来,在一个人没有认识到人生大格局的情况下去盲目关注细节,得出的答案往往是错误的,因为你完全不了解自己,所谓的勇敢尝试也是鲁莽的。想想那些年自己也真的年轻,着急还想用心去做,但使错了劲。

那时候我始终觉得一些东西做完存在很多问题,但我也无从改起,也不知道如何完善。就像有病乱投医,盲目开各种药方假定它能治病,但最后本末倒置,治的浑身是病。

这种焦虑也是目前社会上不少人的心态。

满江:这就是根本原因,想要的和结果差距太大是导致焦虑的重要原因之一。越焦虑越烦躁就会越慌乱,着急做出的选择往往也是错的。

来谈谈新专辑,聆听体验让我感觉用词方面有大量的遐想空间。

满江:我在写词前往往闭着眼睛去想象画面,然后在描述。我希望能够用语言把它们归纳,但能力有限只能做成现在这样。

有关专辑封套,想表达的是什么?

满江:可能我们的生活看似热闹,但这是送给在城市生活孤独者的专辑。所以封面上的照片是我在北京CBD核心地段凌晨拍的照片。

有关新专辑不为人知的故事。

满江:因为这张专辑用了很多暗喻,所以我不会讲的太直白。举一个例子 - 之前单曲形式发行的《陪我聊天的乘客》,其实我是用一种温暖轻快的音乐掩盖了真实生活的残酷。这就是人生,我们所有人的缘分还有喜怒哀乐都会在这趟列车上见证,从出发到终点,身边相识的人也都会在他们的终点离开你,当最后自己到达终点时,你又会以怎样的心态面对死亡。我觉得我们对待死亡应该怀有崇敬而不是畏惧,因为这不是消亡而是另一个起点的开始。

在新专辑中很多的歌也用了这样的手法表达。

对于当下的流行文化持何种态度?

满江:我觉得我们应该学习如何审视艺术并由此学习,这才会对我们有帮助。流行文化只是文化热度,只是商品化的内容提供。艺术是严肃、可供思考、具有深度且有意义的;流行文化对这个世界基本没有帮助,它只是在消费这个世界,榨取我们的时间。

艺术创作和商业消费存在着差异,我现在想做的更多与艺术范畴关联。我不盲从大众文化,对于当下的消费观念也不推崇。我觉得我们应该节省自己 - 无论是时间、财力以及精力,应该把它们投入到更具创造性的事物上。

的确,艺术需要创作者诚恳,对于新专辑,你是抱有这样的态度创作的么?

满江:艺术造诣方面我未必能达到多少分,但我觉得我是用对待艺术的方式来创作的这张专辑。它很真实、诚恳,它打破了我世界中相当多的壁垒。