作者:雅娴

造谣、辟谣,

出双入对,比翼双飞。

谣有人造,

就有人辟。

但,辟好了,造福大众。

辟不好,扫兴!多嘴!

你还我yy高潮!

插图作者:吕建军

▌辟谣成功

每一次成功地辟谣,都是一次华丽地装逼,不带走一片云彩。

朱元璋到底长啥样?

朱元璋的真实相貌绝对能和“武则天无字碑”“杨玉环逃亡日本”“顺治帝出家五台山”等一起入选“中国历史未解悬案”了。

因为江湖上流传的两本版本,差别太过悬殊:

二者曾被一清代能人戏称为“龙版”与“猪版”。

可惜,江湖上流传的多是“猪版”,中学历史课本上的也是这版。

辟谣:“龙版”才是真,朱元璋本人英俊飘逸!

可既然“龙版”是真,为何“猪版”同样也被供奉在明代太庙中?

连“鞋拔子+猪腰子+大麻子”的赝品丑照也要祭拜,壮哉我大明王朝!

辟谣:“龙版”传神,“猪版”写意,各有其用、互不干扰。

中国古代认为,皇帝是上天的儿子,儿子像爹,所以当皇帝的就要长出一份快要升天的伟岸!比如“五岳朝天”:

《人伦大统赋》:“额为南岳衡山,鼻为中岳篙山,颊为北岳恒山,左颧为东岳泰山,右颧为西岳华山。”

这不就是传说中的前额突出、下巴突出(地包天)吗?

此外,就连皇帝脸上长几颗麻子都要奉天承运:朱元璋“猪版”画像的几个版本,分别长了12颗、36颗、72颗。

72颗:72是天地阴阳五行之成数。

36颗:一年12个月,24个节气,12+24=36

12颗:月有12,时辰有12,“十二为分野”。

你吐槽这扯淡?扯淡的远不止朱元璋一个。

《论衡》:“舜目重瞳(四个瞳孔),禹耳三漏(三个耳朵眼),文王四乳(不解释)。”

所以,皇帝者,长得不需要像人,像皇帝就够了。

“猪版”明太祖,不是丑化,也不是讽刺,朱元璋本人更不长那样儿,那只是他“帝王相”的彰显。

后人供奉两版画像,“龙版”敬的是陛下美颜;“猪版”敬的是陛下称帝顺应天命。

有问题吗?

至于朱元璋本人到底更接近于“龙版”还是“猪版”,who cares ?!

我只记得当年给我辟这个谣的历史老师长得特别帅,后来他调走,我差点就哭了。

乾隆

全国的小吃和妞儿他都尝过?

朋友,出门旅游,你可曾听导游讲过这样的桥段:

“本地名吃XX,乾隆爷下江南慕名而来,赞不绝口。临行前亲笔题写:XX就是香!”

貌似不管走到哪儿,都有乾隆爷题过词的好吃的。

上回去旅游,又听到这个段子,同行一高人低声道:都是扯。

乾隆六下江南,钱是真没少花,但他还真不是出来公费旅游的,起码不全是。

在乾隆眼里,南方是汉人的“老巢”,要常去威慑、敲打、施恩。

曹雪芹家祖上管过的,不受任何地方机关管辖的“苏州织造”,多少有点朝廷在汉人窝里安插“眼线”的意思。

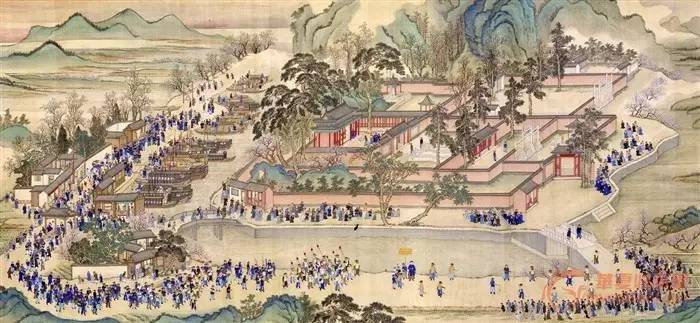

再说,乾隆下江南什么阵势?光行宫,盖了36处;占用民房5百间;6千匹马,8百匹骆驼,4百多艘船;每到一处,仅搬运工千余人。

曹雪芹借贾琏奶母的嘴说了句公道话:“银子花成了粪土,‘罪过可惜’四个字也就顾不得了。”(《红楼梦》第十六回)

于是,在这样的目的和阵容之下,乾隆某天灵感突发,对着随行的几万人说:“朕去街口来笼包子尝尝,你们原地休息。”

若干年后,有个叫“包紫薇”的拿了一把扇子和一幅画开始了她的漫漫寻爹路。

《乾隆南巡图》

我当时听那高人分析得头头是道,好生佩服,又问,那乾隆会不会是“微服私访”时吃的呢?

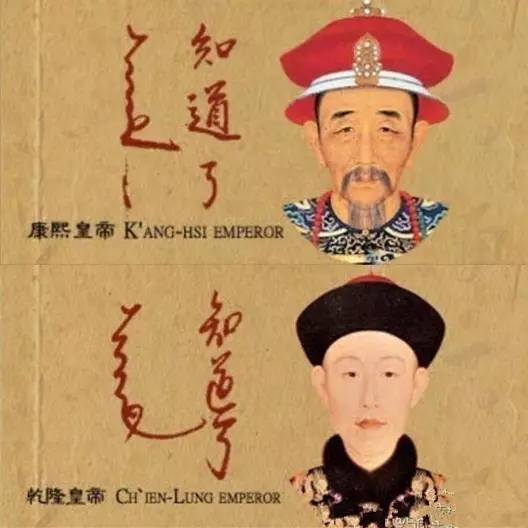

高人又辟谣:更不会!康熙、乾隆,都没微服私访过。

《清圣祖实录》中,康熙表达了他对“微服私访”的看法:

“啊~唐玄宗说他去过月宫,宋真宗说他有本天书。哦,一对儿爱吹牛的SB。

宋太祖、明太祖都微服私访过,但出宫前却先把消息放出去,不过就是为了吓唬那些贪官污吏。哦,一对儿幼稚的SB。

朕这般伟岸,天下人想必都认识朕,朕为何还要微服私访呢?浪费时间,有伤大体!哦~朕就不是SB!”

康熙这般鄙夷,自己肯定不会去了。乾隆这辈子干啥都跟他爷爷学,且以学得像为荣,想必也没去过。

如今再想起那位辟谣高人的“深藏功与名”,仍是敬佩非常。犹记也是相貌堂堂,分别之时,我差一点就哭了。

▌辟谣失败

失败的辟谣,叫扫兴。

无辜群众:我不听!我不听!我不听!你还我yy高潮的权利!

案例1:周幽王“烽火戏诸侯”

多好的一个故事,虽然是瞎编的。

男的撩妹不要命,果然把命撩死了。女的与妲己、玉环、圆圆共同入选“红颜祸国”女子天团。

传奇性、教育性、启发性,三性俱全,完全有进历史课本的潜质。

辟谣爱好:那几个诸侯国离镐京三、四百公里,骑马得好几个月。一夜就奔来了,坐的高铁还是动车?

辟谣情结:周幽王点烽火时,长城还没建呢,他往哪儿点?

辟谣癌晚期:一个美女,看见千军万马从四面八方涌来,把自己包围了。然后,她露出了会心地微笑。

请问这哪里好笑?笑点在哪里?她为什么要笑?

额……

案例2:狸猫换太子

又一个好故事,以其传奇剧情,拯救我国戏曲界、小说界、影视界剧本创作者无数。

刘妃歹毒、李妃奇冤、宋哲宗昏庸、皇子掉包,包拯神机断案!

可惜,前方又一大波辟谣者袭来。

其实李妃就是刘妃身边一个小宫女,且八成心机婊!不然娘娘没动静,她怎么就先怀上了呢?

毕竟宫女一枚,孩子出生归刘妃抚养。但刘妃做人着实厚道,把李氏从宫女升职到嫔、到妃,后来李氏病逝,刘妃直接以皇后规格葬之。

不想有小人向仁宗进谗,说你亲娘被当今刘太后所害,你认贼作母啊!

仁宗脑回路堵塞,直接把刘太后娘家给围了,谁知撬开棺材,发现亲娘着皇后服入葬,羞得差点没一头在棺材上碰死。

故事完。

诶?不对啊?!我包拯呢?我八贤王呢?我庞太师呢?你还我的《三侠五义》《少年包青天》!

其实这类多余辟谣的还真不少:梁祝不是一个朝代的人、花木兰查无此人等等。

但依笔者浅见,相比朋友圈里的“不转不是中国人”,这类与其说是“谣言”,倒更近于“传说”。

所谓谣言,是利用大众的忽略点和盲区,兴风作浪,满足一己私利。

谣言之所以能传播,是源于大众内心的恐慌。

而传说则不然,制造者并非出于谋利,而是对美好的向往。梁祝生不能同衾,死亦可同穴化蝶。

人们将其传播也并非因为恐慌与无知,难道西湖畔、断桥边千年不绝的男男女女都是去雷峰塔下看白蛇的?

歌中唱得好:“这人海辽阔,爱总被磋跎,总该留一篇传说。”

有一天,人们什么都不信了,

连yy高潮都满足不了,才当真萎靡。