范凌 特赞创始人兼CEO

我的起点是从16岁开始的,像大家这样的花季年华。

高中的时候,我特别喜欢两样东西——物理和画画,我的桌子上全都是画的各种各样的东西,是不是各位同学也会有类似的这个经历?

当时上课的时候,老师在讲,我们在下边也有自己的一片天地,就是桌子这么大。

我的父亲特别有主见,他觉得他自己特别了解我,也非常了解这个世界未来三十年,五十年的发展,他说有一个行业,是艺术和技术,文和理结合特别好的东西,叫建筑学,一边是技术,一边是艺术。

我当时一知半解,就问那建筑学做什么呢?

他说可以画画,还可以做力学,研究结构,我觉得特别适合我。

我就说行,那我读建筑学。

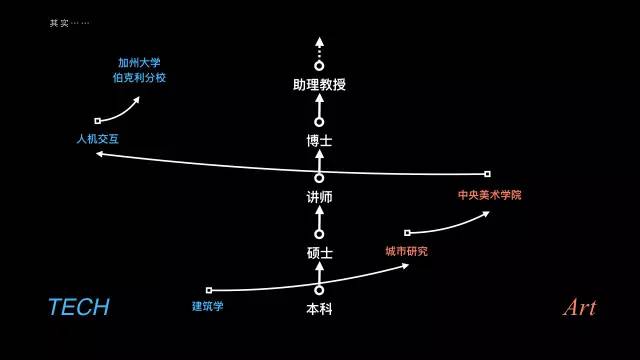

所以我读建筑学不仅读了本科,还读了硕士、博士,之后又去美国教书。

看上去这个过程特别的线性,特别的直接,特别的按部就班,特别有目标。

但其实大家可以看一下,背后是这样的一个过程。

田忌赛马式的求学经历

我本科学的是建筑,在一个工科的学校里边读,学的很多东西都是特别技术的活,人文的部分不太多。

画画的部分呢,我的同学画的都比我差,所以我觉得这个热血不多,然后我参加各种各样的这种就是艺术类的活动,我又没有艺术家做的好,参加工程类的活动,又没学科学和纯理科的同学好。

所以我就变成一个特别擅长于做田忌赛马的这样的一个人,在艺术圈里混技术,在技术圈里混艺术,所以最后觉得自己永远在边上站着。

于是,研究生我就去普林斯顿读了城市研究,因为我觉得城市研究里面可能有人文社会学的元素。

然后再读,我还是觉得不够艺术,我就回中国一个艺术学院教书,我把我的学生当做我的老师,把这个氛围当作我小的时候没有办法满足自己的这种愿望吧。

结果,我发现自己其实特别不能艺术,自己喜欢画画,自己喜欢做这种视觉的东西,但是呢,我实在是受不了成为一个艺术家那种个人主义,我还是相信逻辑、理性。

所以我又教了四年书以后,我想还是要去干自己还想干另一件事,我就去读了人机交互。

又是来了一个这个田忌赛马,和很多人机交互的科学家相比呢,我比他们更懂心理,更懂人。

但是比这些只懂心理的人,我又还能写几行代码,我还能做点硬件,我还能用ARDUINO,所以又是一个田忌赛马,让我进去了,读这个人机交互,然后读完人机交互以后,我就有幸去伯克利教书了。

在伯克利教书的时候,我其实当时特别希望做把科技和艺术能够结合在一起的事情。

所以我当时研究了一个主题叫“线上线下环境的人的工作”。

也就是说,人的工作怎么通过“线上的新的工具”结合“线下的新的空间”完成的。

说这么多,我是想告诉大家,看上去是一条线性的路,其实思想上并不线性,很多时候特别纠结。

赋予每个人公平的学习权利比普及教育体制更重要

我老在想,我们总说一个人要有目标,一个人要有vision,一个人要往前冲。

但是如果我没有目标怎么办呢?如果我一直在困惑怎么办呢?从我小的时候开始就是艺术和技术的困惑,如果说我还很喜欢学习的话,我一直就在这两者之间,不断的错来错去。

所以这种错位,其实让我很纠结。

然后也让我有了下一个选择。

16岁的时候,另一个激发我去读建筑的原因是因为当时我读的一本书。

这本书是1997年时候出的,我16岁的时候,这本书的作者叫尼葛洛庞帝(Nicholas Negroponte),他的这个书的名字叫《数字化生存》,英文叫《Being Digital》。

其实这个Being Digital有两个含义,第一个含义是说我们要慢慢的成为从一个模拟时代到数字时代,另外呢,这个Being其实就是humanbeing的意思,是这个数字的人会是怎么样。

因为他也是从喜欢艺术和技术的这个出发点开始的,他也是从困惑中慢慢慢慢找到他自己的方式,这本书写出了当时在这个行业里边,大家所希望讨论的问题,这里边有一些大胆的设想。

比如1997年的时候,他说未来我们都会在线上来购买书籍的,1997年的时候,他说未来会有10亿人用互联网联在一起。

现在这些问题全都实现了,当时人家说他是疯子。

有一天我终于见到他本人,我就跟他讲,我说我当时是因为看见这本书,所以读了这个专业,读了这个专业以后,我发现我的这个文理的困惑,还是没有解决,我说怎么办啊?

他说我给你举一个例子。

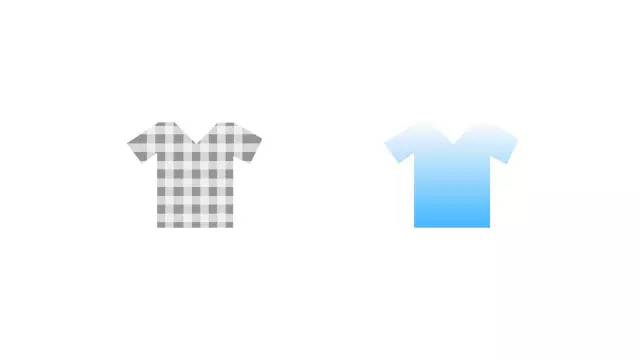

他说他自己特别喜欢穿两种衣服,一种就是典型工程男的格子衣服,另外一种呢是蓝色的衣服,他说我一直喜欢穿这两种衣服。

但是呢,如果把蓝色和这个格子连在一起,就非常非常的难看,他是有一些东西,我们一直觉得可以结合,文理可以结合,工程和艺术可以结合,其实结合的这个结果很有可能都是四不象和非常糟糕的。

这里其实对我来说,离开大学,其实会反思大学的教育,大学的教育,所有的Education,所有的教育,其实目的是教一个人,所以我们才会有专业,才会有方法,才会有大纲,才会有这种垂直性的相当于把每一个品类,每一个种类的人才标准化的一个诉求。

但是还就另外一样东西,其实是刚刚那两件衣服还分开的这种状态,他把这种叫做学习,Learning,他说Education和Learning是完全不一样。

Learning是自下而上的,是个体的,是你通过一个想学习的人,去寻找资源,不断的丰富自己的过程。

所以每个人在学习的过程当中,应该是差异化的,而教育可能是希望让每个人,都一样,都达到标准,所以这一点给我很大的启发。

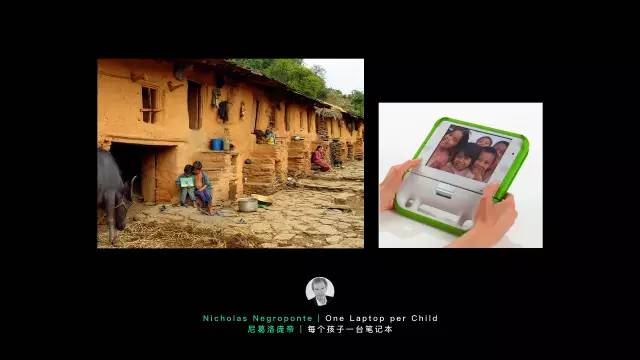

尼葛洛庞帝在退休以后,他自己去做了另外一件事情。

叫One Laptop per Child,每个孩子有一台笔记本,他就想做一台很廉价的笔记本,目标是一百美金(现在还做不到,现在可能两三百美金),然后把这个笔记本,放到农村去,放到经济特别糟糕的地区去,他希望让每一个孩子能够有一台电脑。

当然有一台电脑目的不是打游戏,是希望说如果在特别贫困的地区,我们教育无法渗透,我们甚至扶贫钱都无法渗透,怎么从更底层的方式来培养下一代。

如果大家了解慈善的这个模式的话,重要的不是直接帮助一个人,重要的是解决他未来的问题。

尼葛洛庞帝的观点就是讲,如果我们让每一个孩子有一台电脑,孩子相比起老人,中年人来说,是最好的黑客,他们的好奇心和学习能力是与生俱来的,不需要我们去教。

这种与生俱来的能力,能够让他突破这台电脑里面的很多固有的设定模式,或者说突破教育固有的模式。

可能让这些孩子,自己学会连上网,他们可能会去某个地方,可能和远处某个发达国家的某个孩子成为网友,可能通过这个方式,获得知识,可能通过这个方式看到世界。

所以给你一个工具,给你一台机器,你就有能力改变自己。

另外孩子是很有说服力的。

他可以跟家长折腾,所以他能够把他学到的,看到的,听到的,一知半解的东西传递给他的父母,改变他的父母,改变他的爷爷奶奶,改变他同族里的人,所以最好的方式就是让孩子变成一个黑客,变成一个文化社会的黑客。

而做到这一点,不是要普及教育体制,是需要普及一个机器。

所以尼葛洛庞帝是最早做人机交互的理论上的宣传的这样一个人,他觉得人和机器的合作,能够改变这个世界。

这个项目对我很有启发,不是自上而下的,而是自下而上的,不是让每一个人符合某一个体制,而是让每一个人被赋权,被赋予学习的权利,被赋予公平学习的权利。

非物质生产时代,无法取代的才是可持续的

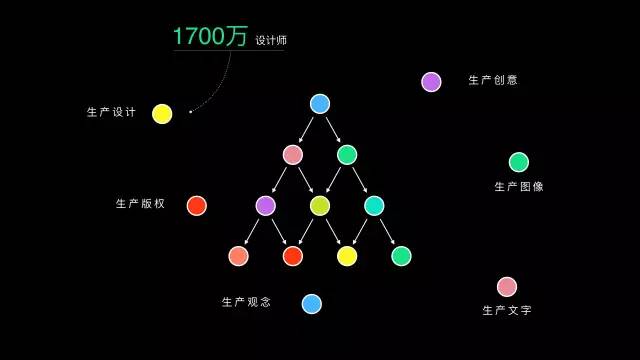

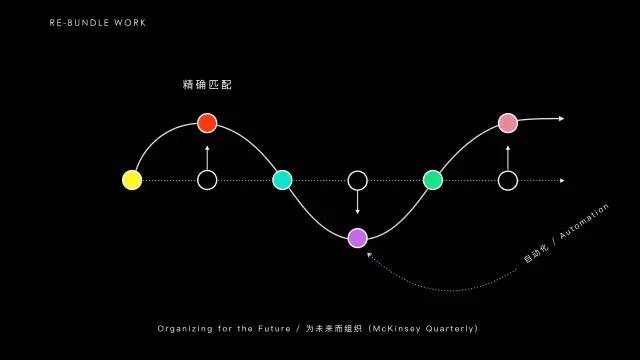

所以,接下来我就想讲讲我在做什么,我为什么离开学校以后,要创立特赞,其实也是我看到了一个趋势,这个趋势在过去的十年里边,其实越来越明显了。

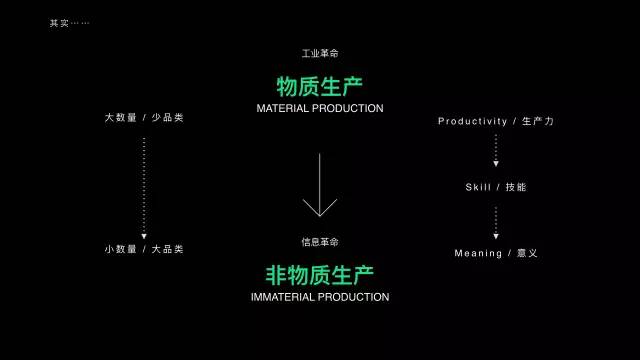

我们看到工业革命把不动产变为动产,变为商品,所以商品的这个流通性越好,流通性越大,毛利越高,就代表这个商业越成功对吧?

但是慢慢的地我们到了一个信息开始平等,开始交互,开始联通的时代,这个时候,不再是物质生产变得那么重要了,而是非物质生产。

什么叫非物质生产?

我们生产的知识、概念、音乐、版权、代码,甚至粉丝、朋友、关系等等都是非物质生产。

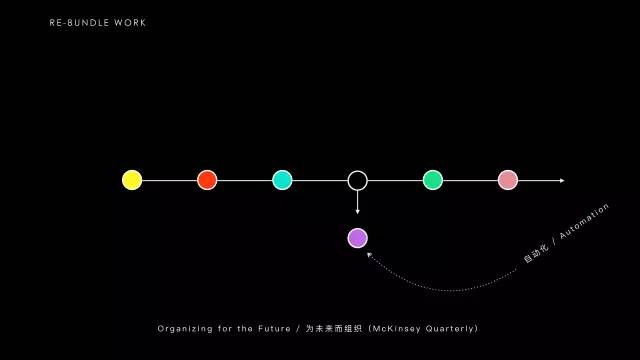

而这种非物质生产的变化里面最重要的是在生产的这种状态下,每一个人,可能是可以被机器所取代的,你需要尽量的标准,让自己标准,让自己能够完成一个一丝不苟的任务。

而到非物质生产阶段,任何一个行为都有可能是生产的一部分,都有可能是创造价值的一部分。

所以我们不再存在上班下班的概念,我们不再存在学与用的这个阶段,这件事情无时无刻的都在发生着。

所以这里产生了一个观念上的变化:从原来强调一个人能干多少事,变为一个人能干多有意义的事情。

从原来大量的人需要能干同样的事情到最好每个人都能干完全不一样的事情,每个人都是独特的个体。而这种独特的个体,体现了一个人不可或缺的价值。

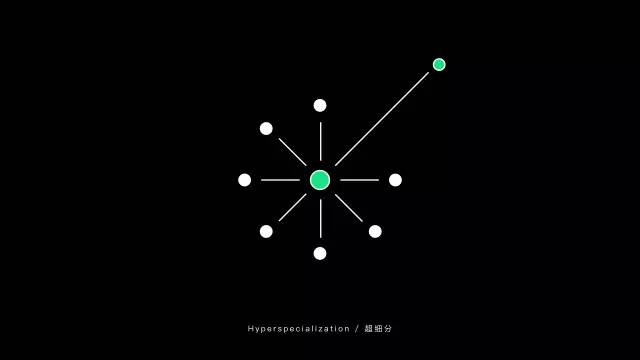

这里我想讲一个观念,这个观念也是当时我们做研究的时候提到非常多的一个观念,叫做 Hyperspecialization / 超细分 。

它的意思是说,过去我们会说这个人是学技术的,这个人是学设计的,这个人是学语文的等等,似乎一个专业可以界定一个人,而 Hyperspecialization 就代表着,我们不再去看每一个人的能力限制是什么,我的短板有多短,而在于你的长处有多长,你有多不可能被取代。

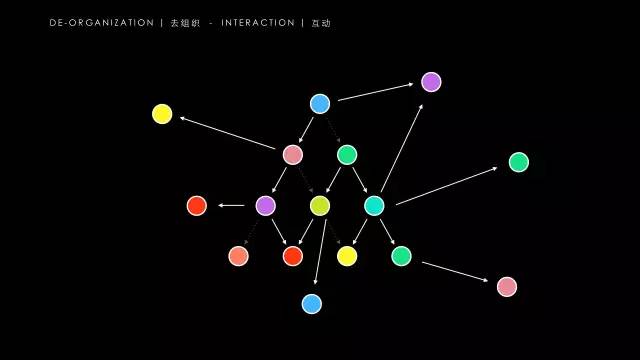

所以这就会给社会组织带来很大的变化,我知道那个境界离大家还很遥远,但是工作场景的改变已经开始发生了。

这种工作场景的改变,发生的快到我们都无法想象。

过去我们一直讲一个企业,一个组织的管理就是建立登记手册,建立这个汇报机制,建立上下监管的这个方式,责权利。

但现在我们看见越来越多的行业开始打散了,有很多的设计师、写作者、摄影师开始独立工作,不再出现全职的工作方式。

这种非物质生产里边很多都是用基于项目的方式,点对点的合作来继续,我们很难再去找到一个长期的工作。

我们似乎处在一个特别“稳定”的社会,这个“稳定”是指个人的稳定;而又处在一个特别“波动”的社会,这个“波动”代表集体的波动,组织的波动。

所以原来的简单的等级观念,可能就会被另一种观念所取代,就变成交互的效率。

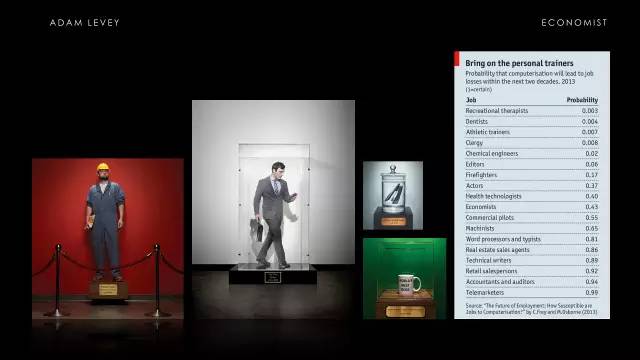

这是很有意思的一组东西,左边是四个艺术作品,右边是一个表单。

我们说有一些工作未来会消失,但是我们又不确定,我们又不敢肯定这个事会在五年之内消失,所以我们可以放在美术馆里来说件事。

有一个艺术家Adam Levey,他做了一组作品,这些人下面有一个牌子叫做“工人”、“白领”……这些人被放在了一个箱子里,被放进博物馆里,代表这些职业,这些人,这些工作方式,都会成为历史,而且会很快成为历史。

另外像订书机,或者Word processors and typists,这些标记,这些表述方面,可能一个代表文案,一个代表秘书或者代表助手等等,这些角色可能都会很快消失。

《经济学人》杂志,最近出了一篇专刊叫人工智能的未来,他讲了一些可能会被取代的行业。

我们非常吃惊地看到,不是低技能的人会被取代,恰恰是重复性高的高技能人士会被取代,最不可能被取代的就是做很精细的活儿的人,牙医不可能被取代。

最可能被取代的就是做电话营销的这些人,所以他们都不是低技能的人,他们都是高技能的,他们都是有Human skill的人。

所以我们就会重新去设想,如果只有那些不能被取代的人,高技能的人,才有价值的话,恰恰是那些高技能里可以被取代的人,可能会造成对教育很大的一个挑战。

原来我们会设想一个学校,可能培养60分,70分,80分的人就可以了,现在发现60分、70分、80分的人可能都会被取代,还需要教育吗?

而另外一个角度来说,有一些人体力的活动,比如说我们去看到很多手艺人,这些手艺人种花,插花,砌砖,这些手艺的活,却没有办法进入教育的体系当中,甚至没有办法成为兴趣。

所以一边是所谓这个重复技能的手艺人在消失,另外一部分是这个可被取代的高技能人的工作逐渐不需要了,所以这会对我们产生很大的挑战,会对现在教育产生很大的挑战。

所以在最后,我就想总结一下这一整段的故事,前半段我讲了自己的一些选择,后半段我讲了我自己看到的一个人才变化趋势。

其实就代表了,我们很多时候希望自己有目标,希望自己有梦想,但是目标和梦想,并不一定是那么现实,并不一定是那么快乐,并不一定是那么直接,并不一定前面的人给你做的示范就是你自己要的。

有一些原始的冲动,一定要保留在那里,这些原始的冲动,对我来说,就是从我16岁的时候,我知道我要技术,艺术,对吧?

并且从未完全妥协过。

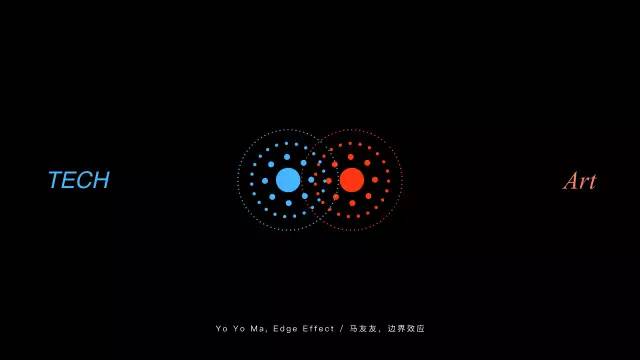

这里我引用一个大提琴家叫马友友,他讲的一个观念,Edge Effect,就是边界的效应。

他说千万不能站在中心,千万不要让某一个边界界定自己,他说一定要站在边上,边界就像沼泽一样,湿地一样,是最有生命力的地方,然后有一天,就会成为你的动力,这个动力会让你成为一个新的中心。

当然,当你成为新的中心的时候,你可能也很快被年轻人取代了。

所以我又重新从大学这个中心回到了边界,希望没那么快被各位取代。

谢谢大家。