作者:王丹君

人称“互联网第一导演”的张涛,作为迅速崛起的网大市场的参与者与见证者,在一年多的时间从默默无闻的制片人变身为网络大电影的票房保证。

即使如今可以笑谈当年28万凑出的制作班底创造了100倍的盈利额,但是面对有人以蹭IP来质疑《道士出山》的成功,张涛表达了自己的无奈与反感。

当我提出希望他讲一讲《道士出山》的创意诞生与拍摄情况时,他下意识地身体后倾,叹了口气反问我:“这部电影真的那么重要吗?”

不管是谁,不管是想要讨论网大还是讨论网大市场,《道士出山》都是一个绕不开的话题。《道士出山》为张涛带来了名声和利益,张涛受惠于此,但他也在不断尝试摆脱因此而来的质疑。

在《三声》(ID:Tosansheng)的专访中,他坦然表示自己是一个商人,却也拒绝做一个类型片的专供;他承认网大市场目前的混乱,却也希望拍摄一部能为网大正名的电影。

以下是张涛的口述。

我的成功不是靠运气

互联网行业已经渗透到我们生活的各个角落,也包括影视行业。你会看到整个影视行业都不景气,院线电影一直在走低,只有新媒体影视在向上走。

从去年4月份开始,网络大电影完成了别的行业差不多5年的成长过程。之所以说网大的市场从去年4月份开始爆发,是因为《道士出山》是那个时候上映的,在《道士出山》之前,不管是观众还是业内,很少有人听说过网大。

有人因此把《道士出山》推到一个很高的位置,说带动了一个市场的发展。但是,我觉得这和我个人的关系不大,市场本身和观众是最大的影响因素。

最近在批评蹭热点的网大,谈到最后又说到蹭IP的始祖是《道士出山》,我挺无奈的。本来片子叫《茅山怪谈》,当时大家都是摸着石头过河,投资方为了保险取了这个名字。

我心里很厌烦这种事,如果片子内容符合市场需求,观众喜欢,叫什么名字都会红的。如果说要蹭一个东西的名气或者借它的东风,首先那个东西本身要特别成功才行。事实证明,笑到最后的才是胜利者。

《道士出山》第一部上线的时候,当时我正在片场拍第二部,爱奇艺方面中午和我说《道士出山》第一部数据爆了。我就开始收到各种陌生来电,360、搜狐之类的公司给我打电话,问我是不是在拍第二部,第二部能不能给他们,说自己还特地上线了付费频道。

当时行业里整个反应大概是四六开。大部分人是支持态度,也有不少人发出很多反对的声音,不认可你。如果要证明你做的这件事是对的,就完全开一个新的名字,去做一个新的片子,不论是票房还是口碑,都不能比前面两部《道士出山》系列的片子差。

去年6月份的时候,我开始做《阴阳先生》。等到这个系列成功以后,再也没有人说你《道士出山》成功是借的《道士下山》。到现在,我自己拍了八部网大,帮别人监制了两部网大,差不多一共十部片子,全部是盈利的,没有一部亏本。

我生怕别人说这个人拍网大都是撞运气。一两部可以靠运气,现在有十部都是成功的,那肯定不是靠运气。

去年市场一共有612部网大,612部网大加起来票房一共是两个亿,其中我的6部片子占掉了一亿零三百万。相当于,另外606部网大要分剩下的一个亿,算下来他们的平均票房每部只有20万,所以这606部网大里有多少是不赔钱的呢?整个市场里,95%都是赔钱的,剩下的5%里面,有2%、3%是能够保本,只有1%、2%是赚钱的。

如果说我花100万拍了部片子,回收了50万,一共加起来150万,我赚了50%,在我看来叫失败。我要的是我花100万拍的片子,它的利润在500万以上,我觉得可以了。我要起码是5倍的利润,《道士出山》第一部是100倍。

我从来没说过我是一个搞艺术的,我是一个商人。首先我要保证我的资金是安全的,这个片子投了多少钱,我怎么才能把他收回来。其次,我想的是怎么让这个产品被观众接受。事实上,这两者是成正比的,观众看完才能不赔钱,不赔钱意味着观众喜欢它。

我不太看重同行的评价,你给我评9分,我的价格还是4块,这个对我不重要,观众喜欢就好。我是拍商业片的,观众喜欢看才是硬道理。

有记者问我,你没想过自己的片子对观众有什么教育意义吗?我觉得很奇怪,我是一个做娱乐产业的导演,首要目的是为了娱乐大众。观众们看完一高兴,有一个好心情,然后心里能有点念想,就像郭德纲讲相声一样,今天出门能聊一聊这个片子,我觉得我的目的就达到了。中国七亿的网民,应该不缺我一个导演来教育他们。

为什么我拍了十部,十部都没有赔钱?我把自己当成观众,比如这个有个槽点,那里情节不错你自己看进去了,自己也笑了,一般来说这种片子不会差到哪儿去。你不能把自己作为出发点,当那个“我”字成为重音的时候,第一步就错了。

如果你要拍网络大电影,你要搞清楚中国的网民是什么样的?每天泡在网上的有两种人,一种是被互联网模式化的,一会不上网不刷个微博他就不舒服,他一定就要时不时地去看一下手机;第二种是他没有更多的钱和时间去做其他事情。比如贾樟柯到三四线城市,没有人能认得出来他,但是我在大理、在营口去饭店吃饭,无数次被服务员认出来。

网大没有你想的那么容易

在网大市场里,我不迷信多大咖的导演和多大咖的演员。很多大型的影视公司、很多大咖导演进入网大,对我来说,完全没有压力。

网大没那么好做,去年是特别混乱的一年,今年是爆发的一年。去年是很多人看到一部片子成功,或者一个系列成功,就有很多人背着书包过来捡黄金,但是捡到了吗?没有。

整个市场里,差不多有30%的专业团队在拍网大,70%的非专业团队,包括30%、40%的行业外,和30%、40%干婚庆的、拍广告的这种草台班子,600多部片子,200多部是跟风的。今年是70%的专业团队在干这个事,依然还保持30%的非专业团队在掺合。

《阴阳先生》火了之后有非常多模仿的。我有点反感,如果你拍得好,投资多,比我强,那也行。哪怕不管是故事结构、或者是有一点自己的新意,也都可以,但是完全没有,还是我讲什么他就模仿什么。

很多人态度很激进地不赞成网大,觉得是粗制滥造,确实是现在的事实,但是每一个市场的成长都是从粗制滥造开始的。你现在看一九七几年的电影是不是也觉得粗制滥造?我们需要一个过程慢慢培育起一个市场,成熟的市场不是一夜之间诞生的,很多时候需要过程、需要同行们去理解。

视频网站的推荐位都是有限的。爱奇艺一家现在每天大概都能收到30-50部片子,但是不管是电脑端还是手机端,好的推荐位都是有限的,如果你的作品没有影响力,平台是不会给你位置的。

比如,爱奇艺有细密的评分制,根据你的宣发力、影片质量给你评级,现在独家的有效点击有2元、2.5元、3元的,全网最低的只有0.5元。本来就没有推荐,有效点击每个只有0.5元,不可能不赔。

这是好事,必须先要把这些沙子淘汰出去,再从米里面挑出皮没剥干净的,市场才能好。

现在有很多报道说,哪位哪位神级大咖要进入网大市场。我想问问,我们摸着石头过河的时候他们怎么不来呢?现在看到这个市场可以赚钱了,你来赚钱还要告诉大家自己是降低姿态。

很多人的固有姿态就是这样,“我是前辈,我是老电影人,我之前多么辉煌”,好汉不提当年勇,当下的观众已经不认你的老牌子了,何况拍出来的东西很差。

既然你要进入这个市场,那就要尊重这个市场。虽然你是做这一行的,但你从来没拍过网大,不管你以前有多么老的资历,现在都是要重新开始,没有必要摆出那样的姿态。我尊重你,你是前辈,如果要拍院线电影我会向你学习,但是尊重是相互的。何况,现在是一个票房说话,市场说话的世界。

希望一些把自己位置看得很高的大咖导演和一些认为自己是明星的人,都要学会认清自己。有一些人在电影里只能串戏,只能算做一个调味剂,一天拍摄喊价50万,我又不是要靠他们卖片,我真的觉得很奇怪。

我不认为院线电影就比网大高级。网大不是昙花一现,不管是大还是小,网大一定会在影视行业有一个立足之地。做导演要的是什么,是名誉,是出名。导演出名了,会有各种利益和奖项。不管是同行还是老百姓,我的名声出去了,我做到了。对于我来说,院线和网大对于一个作品来说只是播出介质的不同。

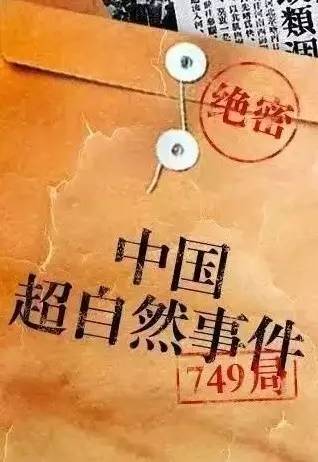

我马上要拍一个片子,叫《中国超自然事件》,投资大概是一千万。这样的投资已经可以去拍一部院线电影了,但是我一定要拍成一部网大,就是要让大家看一下,一部投资充足的网大拍出来会是什么样。

虽然我现在拍的片子都是百分之百的盈利,但我也不是没有担心过。如果万一有哪部片子观众不喜欢了怎么办?后来想了想,要是你对每部片子都尽心尽力,对后面的每部片子都像一开始那么认真,那么尽力的去负责,往后的片子也一定可以的。

我更担心我的观众会往回拉我。我想尝试别的片子,如果他们催我再拍一部鬼神的,我只要再拍,就又回去了。我不想只做一个类型片的专供,没有什么太大的意思,未来我会尝试各种类型的影片,没准还就是个艺术片。