记者 | 王磬 发自柏林

编辑 | 崔宇

这是一个异常难熬的夏天。持续的高温炙烤着欧洲大地,胶着的战事也在欧洲边缘灼烧。9月初的这天,柏林终于等来一场秋雨。踩着空气里稀薄的秋凉,我与翻译来到柏林城郊的一个艺术家聚居区,按响了一座旧式建筑的门铃。

门开了。阿列克谢耶维奇迎上来。她个子比想象中要小——采访视频里看到的模样,是坚硬干练的战地女记者;而面前这位老人,笑起来眉眼弯弯。她跟我们寒暄:“外面天气如何?今天我还没有出门。”

在使用俄语写作的当代作家中,斯韦特兰娜·阿列克谢耶维奇(Svetlana Alexievich)可能是最为西方世界所熟知的一位。维基百科会告诉你,她1948年出生于苏联,父亲是白俄罗斯人,母亲是乌克兰人。从白俄罗斯国立大学新闻系毕业后,她曾在报社担任多年记者,记录了包括冷战、苏阿战争、切尔诺贝利核事故、苏联解体等在内的历史事件。

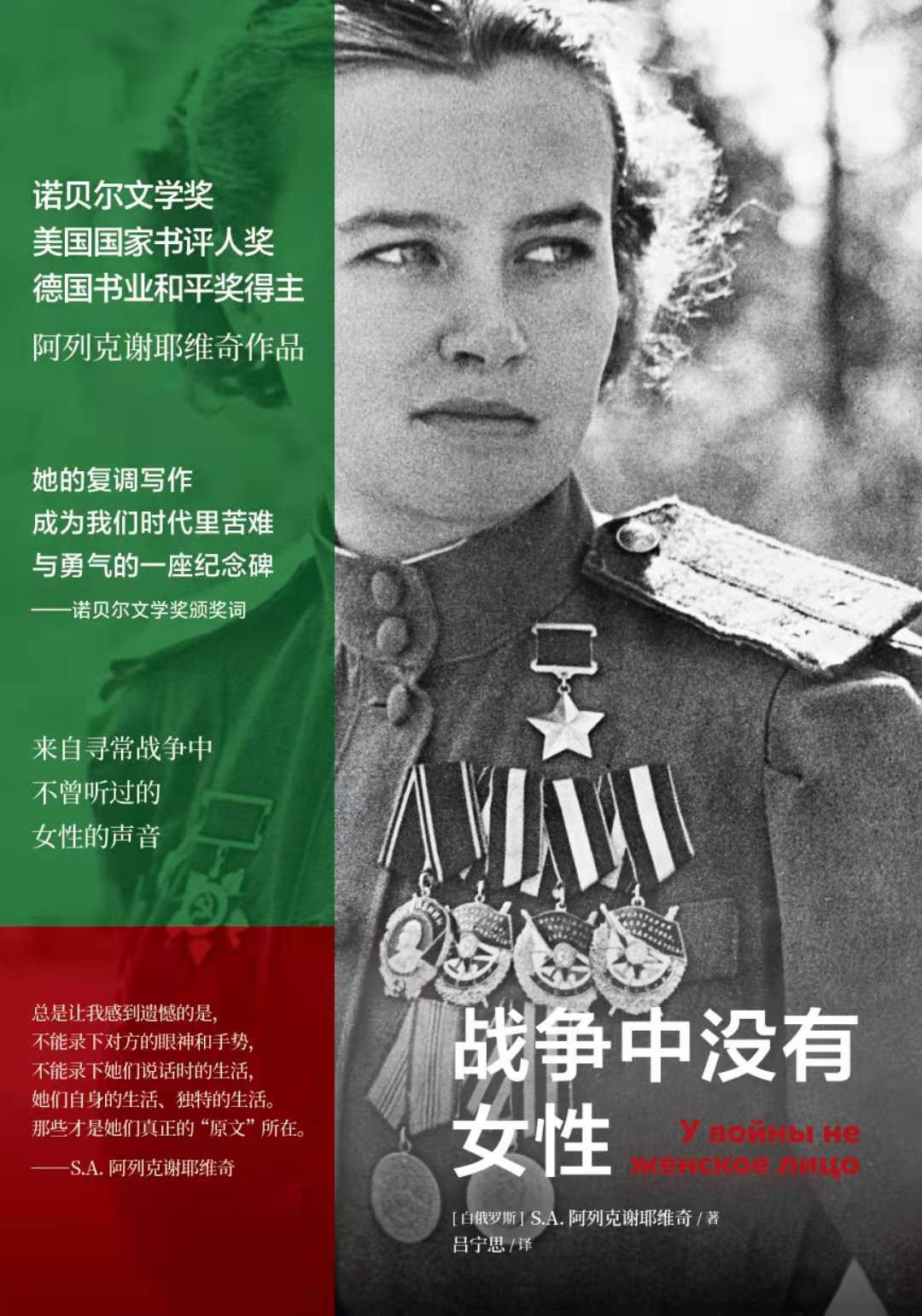

出版社会告诉你,她的“乌托邦之声”五部曲早已畅销全球,它们共同对苏联及其解体后的时代做出了百科全书式的记录。上世纪80年代初期,她出版了《战争中没有女性》(又译《我是女兵,也是女人》)一书,采访了大量跟随苏联军队参加二战的女兵,诘问为何关于战争的论述中鲜有女性声音。1980年代中期,她出版了《最后的见证者》(又译《我还是想你,妈妈》),记录了卫国战争期间大量苏联儿童的离奇死亡,从儿童的眼里窥视战争。1980年代末期,她出版了《锌皮娃娃兵》,记录了赴阿富汗参战的苏联士兵的悲剧。1990年代中期,她出版了《切尔诺贝利的悲鸣》(又译《我不知道该说什么,关于死亡还是爱情》),访问了上百位受到切尔诺贝利核灾难影响的人,敲响了核危害的警钟。她在2013年出版的《二手时间》,则记录了苏联解体后的二十年间那些无所适从的前苏联人的群像。

文学研究者会告诉你,尽管她毕生的写作都与战争和灾难有关,但与那些采用宏大叙事的传统战争书写不同,她认为“战争是一种很私人的体验”,“我不是在写战争,而是在写战争中的人。我不是写战争的历史,而是写情感的历史。我是灵魂的史学家”。她的作品被认为是“普通人的生活史诗”——“我们要提出陀思妥耶夫斯基式的问题:在一个人的身上,到底有多少个人?又如何在本质上保护这个人?”她还首创“复调”的写作形式,让人物以最本真的状态、发出他们自己的声音。2015年,她获得了诺贝尔文学奖。委员会称:“她的复调书写,是对我们时代的苦难和勇气的纪念。”

但对当下的年轻人来说,要进入她的语境,却又并非易事。

与她在西方世界受到的巨大赞誉不同,在白俄罗斯国内,她大约属于这样一个类别的作家:许多人都听过她的名字,但却鲜少有人真正读过她的作品。她是迄今为止获得诺贝尔奖的唯一一位白俄籍作家,这毋庸置疑为她带来了大众知名度。但由于种种原因,她的作品鲜少有机会出现在白俄的课堂上或是书店里。好奇的年轻人会特意到国外去买她的书,但却可能很快兴趣索然。她描述的那个世界、那些事件,都离当下白俄人的生活相去甚远。

她是一个带有明显时代印记的人,有时被称为“最后一个真正的苏联作家”。那些对苏联百科全书式的描绘,或许可以为西方世界提供一扇了解那个特殊年代的宝贵窗口,却很难为当下白俄年轻人的生活提供药方、或是想象。曾经采访过她的一位记者朋友告诉我,她对那些新的词汇,比如气候变化、全球化,既不熟悉、也不感冒。她想聊的、关心的,还是苏联,以及与苏联有关的一切。

一个在当代持之以恒地、不合时宜地谈论着上个世纪那些战争与灾难的女性知识分子,会是什么样子?我带着好奇和不解,按响了她住所的门铃。

那是柏林西边一座宽敞的旧式建筑,似乎是某个艺术项目的驻地站点。给我们介绍时,她把它称之为“家”。房子有着高高的屋顶,欧洲城市里常见的古典花纹装饰和壁炉。家具极其简单,把房子衬得很空旷。基本的东西都有,但离一个真正的“家”还很远。她在这里住了三年,依旧保持着简洁和空荡,并没有要付出更多心力打点的意思。一切似乎都在暗示,这是一个暂居的住所。她所居处,是一个“借来的时空”。

我问,可以在家里拍点视频素材吗?她说,当然,只是今天还没有收拾。她的书房可能是我见过的最空旷的书房。一个三四十平米的空间里,只摆了一张书桌;房间是“空”的,但桌子是“满”的,散落的全是手抄的笔记。她说自己正在写作一本关于白俄年轻人的书,写他们如何生活、相爱、衰老。虽然干扰很多,她每天仍会尝试排出固定的一段时间来写作。她还带我们看了厨房——可能是这间公寓里最有“家”味的地方——灶台上有煮了一半的小番茄,还有咖啡机。她说自己平时其实很少喝咖啡,主要喝茶,但会招待来客喝。她说现在身体不大好了,每周会有清洁工过来帮忙打扫,但她还是会亲自去超市买菜、做饭。

说话间她不时咳嗽。一位之前常给她做翻译的朋友告诉我,她因为健康原因,已经缺席了最近的好几次活动。她住在柏林,但不讲德语、也几乎不讲英语,不难窥见,独来独往是她的常态。她说,柏林很好,可以遇到很多不一样的人。但她还是想回到白俄罗斯,可惜现在回不去了。

我们在灯光昏黄、摆满了笔记纸张的客厅里坐了下来。拜访她的前一周,戈尔巴乔夫刚刚过世,乌克兰的战火迎来半年纪念日。我突然意识到,三十年前我们曾以为,那块土地上发生的事情已经被写进历史中;三十年后才发现,其实我们仍然活在它制造的余波里。

我问她,过去这半年如何改变了你?她说,她写了半辈子的战争与灾难,曾以为不需要再写这些了,她现在更感兴趣的是爱情、自由以及人们如何生活。但在乌克兰发生的事让她意识到,不能停下来。

以下是访谈实录,刊发时有编辑。

我们战后出生的这代人甚至以为,在欧洲的中心再不可能发生战争了。

界面新闻:您是否还记得,2月24日那一天,您在做什么?

阿列克谢耶维奇:我记得我正伏案工作,写一本关于 2020 年在白俄罗斯发生的事情的新书。当我得知那个消息后,立刻给全世界的朋友打电话,打给瑞典,打给俄罗斯。所有人都和我一样震惊。因为(尽管)我们看到数百辆坦克聚集在乌克兰边境,但仍然没有人相信战争会爆发。

我的童年是和祖母一起在乌克兰度过的。那是非常美丽的国家,有非常美丽的人民,非常美丽的语言,非常美丽和哀伤的歌曲。在俄罗斯问这个问题情况会复杂一些。但白俄罗斯人喜欢乌克兰人,喜欢乌克兰,不想打仗。

我们战后出生的这代人甚至以为,在欧洲的中心再不可能发生战争了。但现在每一天,一切都变得更加复杂和困难。

界面新闻:您是否预料到了这场冲突会爆发?

阿列克谢耶维奇:虽然一些政客已有所提及,但我没预料到会发生。大约20年前,我的一个犹太朋友突然做好了准备,决定带着孩子去以色列。我问她,朱莉娅,你为什么要这样做?你是作家,需要住在家里。她说将与乌克兰开战。当时在我看来,这是不可能的。后来我想,犹太民族在经历了这么多年的流浪和苦难后,对战争是有预感的。

我记得,在我小时候,我母亲嫁给了俄罗斯人——按照祖母的说法,一个“Moskal”(编者注:这是乌克兰、波兰、白俄罗斯共有的一个对俄罗斯人的称呼,有一点点蔑称,也指俄罗斯士兵或者是俄罗斯官员,俄罗斯自己没有这个词)。祖母说,乌克兰人不喜欢俄罗斯人,确实是这样。他们记得20世纪30年代大饥荒时期死了多少乌克兰人,他们无法原谅这一切。

界面新闻:您在以前的采访中提过,在写了很多本关于战争的作品之后,对于战争,您已经没有新的观点了。但我现在想知道,俄乌之间的这场冲突是否让你产生了新观点?

阿列克谢耶维奇:我是一个和平主义者,我没有关于战争的新观点了。但现在要想想的话,那就是,在21世纪用武器解决问题,互相残杀,是很中世纪的做法。这是穴居人的方式。因为其他人有不同的想法,或者他们有其他形状的鼻子,就残杀其他的人,这绝对是一些来自史前的东西。

界面新闻:这场冲突也让人们感受到了核威胁的迫近。在《切尔诺贝利的悲鸣》这本书中,您曾经非常详细地描述过核危机给人们带来的痛苦,我也想知道,您觉得当今世界的人们是否真的了解核危机意味着什么?

阿列克谢耶维奇:我认为现在人们当然害怕核战争,福岛还没有过去那么久,切尔诺贝利也没有,现在人们知道那是什么样的东西。我们的生活中充满这种恐惧。

界面新闻:这种恐惧,具体来说是一种怎样的恐惧?

阿列克谢耶维奇:我不知道在当今世界如何使用核武器。正像我在《切尔诺贝利的悲鸣》一书中写到的,核武器的活动无法控制。你们在这里丢了炸弹,然后风吹向另一边。你们朝波兰人扔了炸弹,然后风吹向俄罗斯。要做出使用这种武器的决定,得是完全没有受过教育的人才行。

男性认为战争是他们的权利,只有他们能够讲述,但女性对战争有自己的视角。

界面新闻:在《战争中没有女性》这本书里你提到,有“男人的战争”和“女人的战争”之分。我们现在了解的历史,都是男人在讲述战争,但女人的战争是没有被讲述的。在您看来,“男人的战争”与“女人的战争”,最根本的区别是什么?

阿列克谢耶维奇:如果说,男人从小被灌输战争文化、甚至为战争辩护,那么战争对女人来说完全等于杀人。女性生来是为了创造生命的,这是最主要的区别。女性从不为战争辩护。女人总是说杀戮有多么可怕,甚至为被杀死的动物感到难过。这就是她全部记得的东西。而男人视角不同,当然,会更强硬,他们会谈论杀了多少敌人。他们不谈论人,只谈论敌人。

界面新闻:作为女性创作者,我们经常说,我们不光要男人的叙述,也要女人的叙述。但是我有时也会困惑,这种所谓的“女人的叙述”,它到底是什么?它是否有一些可以描述的特质?

阿列克谢耶维奇:女性对战争有自己的视角,她们会观察到一些其他的东西,在她们眼里战争有不同的色彩。它与战争相似,但又不同。对于男人来说,一切都是直截了当的,他们去了前线,打了很长时间,伤亡很多,占领了某个城镇。而女人会讲述很多,会说她将书包留在防空洞,回来发现包被老鼠吃了;会说早上开战前她起得很早,走出防空洞,看到成千上万的老鼠从城市方向过来。它们有某些方式,能够感知到炮击即将开始,而也是在它们逃离以后,交火才真正发生。她会讲述一些看似有悖常理的事,会讲述血的颜色如何变化,先是红色,然后变成蓝色、黄色。战争世界对她们来说充满色彩。

我有本书写完3年都没出版。监管人员指责我的和平主义和自然主义,说,读完你的书,还会有人上战场吗?女性讲述战争是怎么样的,真相是怎么样的,战后是怎么样的,杀戮是多么没有意义。也就是说女性完全不接受战争。她们被迫上战场,因为她们必须保卫祖国,敌人已经兵临城下了,但她们不接受战争。

界面新闻:您在书里提到过,其实也有不少女性在二战中去参了军、杀了人。有的人甚至杀了自己的孩子。如果女性不接受战争的话,这样的事情为什么会发生?

阿列克谢耶维奇:我的书中有这样一个情节:游击队躲避德国人的袭击,德国人紧随其后,人们因此进入沼泽,他们站在齐颈深的水中。一个女孩刚生了孩子,孩子开始哭,为了救全队,她不得不把孩子放到水里,孩子死了。她并不想这样做。

当女性是狙击手时,我感到尤其惊讶,问,你是怎么习惯杀戮的?她说这很难,当从狙击镜看到高大威武的德国军官时,不得不开枪。她说,开枪后她会病好几天,感觉恶心,这不是女人干的活。

界面新闻:您很早就有作为女性的创作自觉。您对于女性身份的意识最早是从哪儿来的?

阿列克谢耶维奇:我在乡村长大,小时候一到傍晚,一群女人就聚集坐在长凳上,回忆自己死去的丈夫。她们谈论爱,谈论他们如何相爱,然后开始说,她们的丈夫如何被杀死。所以从小我就认为,爱是女性存在的意义,而战争意味着死亡。我们这一代从小就被教育应该保卫祖国,但这不是本质原因。我一直反对杀戮,强调女性不想杀人。

界面新闻:您认为自己是一位女性主义者吗?

阿列克谢耶维奇:我认为越来越多女性出现在历史舞台上,现在她们的声音,她们如何理解世界非常重要,今天这一点非常重要,因为男人只能给我们带来战争。

界面新闻:《战争中没有女性》写作于上世纪的七八十年代。在那个时候的白俄罗斯,作为一个女性主义者,是一种什么样的感受?会不会有一点孤独?

阿列克谢耶维奇:我到处遇到男性的阻力。他们说你为什么要写关于女性的文章。如果男性和女性一起去前线打仗,男性一直坐在那里聊天,而女性被指使到厨房沏茶。男性不敢相信有人会听女性说话,他们认为自己是谈话的主角。当我坐下来,说我希望整个晚上都只跟女性聊聊的时候。甚至很多男性都感到了冒犯,然后他们怨恨我,因为我跟女性谈话,而不是跟他们谈。

我说的不是她能够讲述什么,她怎样理解战争,而是说,存在如此程度的忽视。男性认为战争是他们的权利,只有他们能够讲述。有时候我想,如果男人没有了杀戮的能力,他们还能干什么,他们只会谈论杀戮。

我甚至觉得女性的身份很好,因为男性无法理解女性是能够讲述的,也无法理解她们能够讲述的东西,他们甚至不知道该问女性什么。

给我动力的是这样一个信念,那就是每个人都要做好自己的事。

界面新闻:您在聊起自己的创作生涯时曾提到,爱情和死亡是您创作最重要的两个主题。为什么会选择这两个主题?

阿列克谢耶维奇:不能说我选择了这些主题,这就是我的道路。我成长在战后的乡村,从小对战争耳濡目染,看到年轻的女性失去了丈夫。也就是说,我生活在这样一个世界里,然后我开始写它。

界面新闻:在描写关于爱情的故事时,您觉得最难的是什么?

阿列克谢耶维奇:(笑)关于爱,我有以下这些想写的书。我现在在写一本关于白俄罗斯革命的书。革命前,我考虑过要写一本关于爱的书,第二本则关于衰老,关于一个人如何走进衰老,走进黑暗,然后死亡。我问了很多人关于爱的问题,收到了许多不同的答复。我认为,现在我搁置了这本书,但我终究会写完它的。

界面新闻:您的心目中是否有理想的爱情?

阿列克谢耶维奇:也是不同的,我会在书中写到,(到时候)可以去读一读。(笑)

界面新闻:您提到,您会跟采访对象去谈论幸福。因为,“俄罗斯民族是战斗的民族,我们是活在概念里面,而不是活在生活里面。因此我们很难去理解幸福”。所以我也想知道,您对于幸福的定义是什么,您怎么在个人的层面上去理解幸福?

阿列克谢耶维奇:不同的人会有不同的回答,取决于一个人如何理解生活,他真正想要什么。所有关于爱和幸福的问题都会在我的书中提到,这些问题的回答不能一概而论。需要描绘一整幅人类画卷。每个人的回答都不同。

界面新闻:你花了很多精力来描述俄罗斯这个民族。一个带有遐想性质的问题是,如果您不是出生在苏联,不是来自俄罗斯民族,您有没有想过,现在自己会在什么地方生活,会从事什么样的工作?

阿列克谢耶维奇:我不知道,要看在哪里。我在德国乡村住了一段时间,那里有马,我很喜欢。(笑)马是很有灵性的动物。

界面新闻:德国人的幸福与俄罗斯人的幸福,是否有不同?

阿列克谢耶维奇:对。有不同。不过也并非完全不同。这里(德国)也有大爱,我认为,这里的人更理性一些。我们(指白俄罗斯)也有正在变化着的人们,现在年轻一代,包括我的孙女,比我们更理性。他们对生活的态度不像我们那么感性。

界面新闻:您的父母分别来自乌克兰和白俄罗斯,您也居住过很多个不同的地方。你感到最有归属感的地方是哪里?

阿列克谢耶维奇:我只有在家才感觉最好。我喜欢瑞典和意大利。我喜欢瑞典公平的生活,那里财富是社会的,财富分配很公平。那里是社会民主。而意大利是很漂亮的国家。

界面新闻:您现在在柏林已经住了多久了?

阿列克谢耶维奇:这是我的第二次移民。第一次我在柏林住了大约3年,也在德国其他城市住过。这次是在柏林居住的第三个年头。我很喜欢柏林,这里有非常多的不同民族的人,丰富的文化生活,但我还是想回家。

界面新闻:您在上世纪90年代来到了欧洲,但在2012年时又回到了白俄罗斯。当时为什么选择回到白俄罗斯?

阿列克谢耶维奇:我一直想回国。我明白世事易迁。要保持我想要的写作风格,就必须要保持对生活的洞察,保持倾听。那时候回家还是可以的。现在回国已经不可能了。

这是很奇怪的感觉,现在即使是想短时间回一下国,也是不能的。这是非常沉重的感觉。其次,这已经完全是另一个世界,世界彻底改变了,变得有很多很多仇恨。现在人与人之间的爱变少了。当然,有什么东西在世界上发生了,不止是在纽约或白俄罗斯,而是在整个世界。

界面新闻:您觉得仇恨变得更多的背后,有些什么原因吗?

阿列克谢耶维奇:历史总是惊人的相似。一战开始前有类似的事发生,然后是1930年代,那时出现了类似于法西斯的东西,也就是说某种能量在聚集,引发战争。但我希望不会发生核战。

界面新闻:过去这半年在乌克兰发生的这些事如何改变了你?

阿列克谢耶维奇:它颠覆了我的世界观。我之前认为我再也不会写战争和革命了,只会写爱,衰老和一些社会问题。我和成千上万的人一样,都很震惊。

界面新闻:作为一位在全球都拥有读者的作家,您认为您是在为谁写作?

阿列克谢耶维奇:我没有为谁而写作这么宏伟的目标。我认为艺术应该更谦虚。我尝试去理解生活,理解并书写我的所见所闻。我想写一本100年社会主义的百科全书,描绘社会主义如何诞生,如何抵达这儿,我们又如何生活。为此我写了5本书。

界面新闻:您对于知识分子在当代的角色如何看待?

阿列克谢耶维奇:我有种挫败感,我们蒙受了失败。上世纪90年代,我们有机会构建自由的国家,但我们没有成功,我认为这是知识分子的失败。但给我动力的是这样一个信念:那就是每个人都要做好自己的事,比如我自己的事就是写作,那就要写,要写下去,要寻找某些答案,要帮助那些今天陷于孤独的人。许多人都很迷茫,知识分子很迷茫,普通人就更迷茫了。所以应该做好自己的事。

界面新闻:做好自己的事,具体来说是指什么?

阿列克谢耶维奇:也就是说,我写作,坐下来,然后写作。不要向绝望投降,而是坐下来,写作。

(感谢中信大方、跳岛FM对本次约访的协助。感谢汪紫微、路尘对翻译的协助)