彭启刚:现为灯塔学院创始人,纽约大学MSW专业硕士、曾就读于国际关系学院法律专业。出国前曾在中国电信担任渠道经理,在美国时在亚太社工学院做过项目助理、药物和毒品滥用治疗师。

8月8日,是我的 30 岁生日。

那一天我在纽约曼哈顿岛的154街一边打包行李和礼物,一边准备搭乘下一班飞机回到北京。书桌上零散地堆着我填写好的一厚打客户信息表、刚刚打印的论文、摞成山的书籍,电视里在循环播放的是 Nexflix 的新剧集 Unbreakable Kimmy Schmidt (《战无不胜的施密特》),背景音传来 Kimmy 一阵又一阵咯咯咯咯咯的大笑声。

灯塔学院的微信群里,Theo 说,“生日快乐,启刚,灯塔的北京办公室已经装修了一大半,等你回京。”

这一班飞机像一个截断江河的节点。

从那个节点往前探望,是30岁之前,在颐和园旁的一所大学度过六七年学术生涯的我;是在北京郊外不足 300 户村民的乡村,为小镇搭建第一所乡镇图书馆的我;是在中国大陆一家通讯企业做渠道拓展经理,谈下合作订单的我;是在纽约某家酒精、药物与毒品滥用机构担任治疗顾问,为瘾君子和性瘾者提供服务和心理治疗的我;也是那个裸辞之后脱产半年准备申请,因为只有 90 分的托福成绩压力大到几乎彻底崩溃的我。

但这一切都因为纽约而改变了。

在纽约读书,一门课教给我的 17 个理论模型

“你好呀,我是瓦勒莉,”她说。

瓦勒莉是我在 Human Behavior in Social Environment (社会环境下的人类行为)这门课上的同学,平时上课的时候,就紧挨着坐在我旁边。这门交叉了心理学、认知行为学、社会工作理论和案例的课程,是每一位纽约大学歇尔福学院的学生都需要修读的一门必修课。

“我在中国住过五六年,” 瓦勒莉(Valerie)告诉我。纽约人瓦勒莉快 60 岁了,是这门课上年纪最大的学生,来到纽约大学读书之前,她在摩根大通银行做了三十多年的投资顾问,退休之后决心重新选择职业,成为一名为底层人群服务的社会工作者。

“申请来纽约大学之前,我和丈夫,还有两个在读大学的儿子开了一次家庭会议。他们都特别支持我变换职业,来读一个硕士。”

班上的另外 20 个学生,除了唯一的中国人我,一个黑人姑娘,两个拉美人,以及大龄学生瓦勒莉之外,大多是毕业不久,打算毕业之后利用 MSW 学位的政策便利开设心理咨询诊所的白人女大学生。我和瓦勒莉坐在第二排,每天下课之后都会聊上一会儿。

这门课的教授宝洛特(Landesman Paulette)个子不高,穿着花格子的莎质衬衫和精心剪裁的裙子,是个五十多岁的犹太人,讲起话来会将元音含混地叠在一起,发出乌噜乌噜的声响。

第一堂课上,我几乎一个英文词都听不明白。1.5 小时的课,我如坐针毡,几乎度日如年,一个恐怖的念头反复在我脑海里跳,“未来的两年纽约生活,难道我都要这样度过吗?”

辞职留学,对那一年即将 30 岁的我来说,是一件有点儿孤注一掷的疯狂事。投递一份美国大学的留学申请,从 input 到 click submit 之间,最快只要 30 分钟。但这个艰难抉择,我花了 6 个月的时间来说服自己。

说服之后,才是玩命式的申请准备,已经毕业太久的我,重新捡起英文,开始复习 GRE。在纽约两年接近百万的资金,是大问题,选择院校和专业,是大问题,勉强仅够申请排名在 Top 70 – 80 学校的托福成绩,也是大问题。

最终我拿到了纽约大学的学院奖学金,解决了资金难题;和 Theo 一起设定了详尽的申请院校和专业方案,解决了规划难题;拿到了托福成绩,申请到了专业排名全美第一的密歇根大学安娜堡分校、波士顿学院、康涅狄格大学,以及纽约大学等的奖学金录取 Offer,解决了分数难题。

但在来到纽约的第一堂课上,却遭遇了这样一件令我意料之外的语言难题。

下课,我拦住宝洛特教授,对她说,“对不起,教授,你的语速太快了,加上没有板书和幻灯片,今天的课,我完全听不懂。这是我第一次到纽约来读书,在中国,多数老师授课都会提供幻灯片,以方便学生理解。我很担心日后的学习,也会出现这样的问题。”

回到座位上,瓦勒莉问我,“刚才我听到你说,今天没有听懂课吗?”一边说,她一边从皮包里翻出自己的笔记推给我,“我有记下今天的课堂笔记,笔记本借你,明天还我就好啦。”

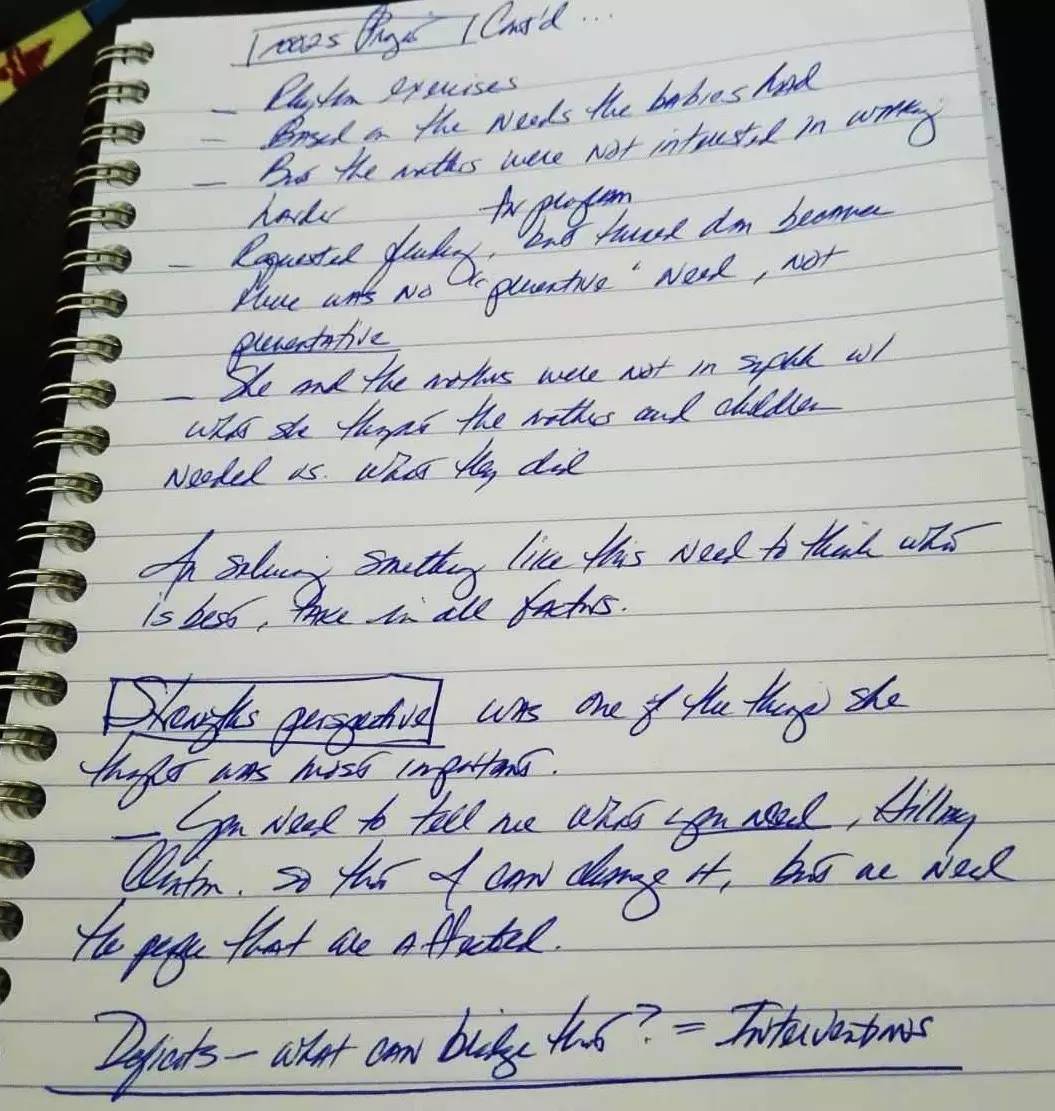

从那次之后的接下来一年多时间里,宝洛特教授的每堂课都提前准备好了详细的幻灯片,每一堂课下课,瓦勒莉都会将自己虽然字体有点凌乱但记录完整精致的笔记借给我读。这一切都只因为我,一个中国学生在纽约遭遇的语言难题。而我在不到两个月之后的某一堂课上,猛然惊讶发现,自己已经可以完全听得懂课上的故事了。

这门贯穿三个学期的《社会环境下的人类行为》上讲到了弗洛伊德的精神分析,Bio/Psycho/Social 模型,System Theory,依恋模型,Dynamic Theory,以及 Ego System,阶段分析和一大堆其他的理论模型。

在这所有 17 个理论模型里,令我至今难忘的,是文化和宗教差异分析理论。这门课常常会花一半的时间留给学生,用来进行课堂讨论和分享。那一次,宝洛特教授突然问,“你们对 Amy Lynn Chua(虎妈蔡美儿)的教育方法怎么看?”

有同学说,“拿强迫孩子学钢琴和小提琴来说好了,为什么不能让孩子选择自己喜欢的道路,而是要用父母的意志强加在孩子身上,让孩子度过一个痛苦折磨的黑色童年?”

立刻同学反驳说,“最终孩子在强迫学习的成年之后,拥有娴熟的钢琴和小提琴演奏技巧,也开始享受钢琴和小提琴的美妙之处,心智未成年的孩子对人生选择既不成熟,也时常变化,甚至也没有明确的喜爱和兴趣,如果我妈小时候就强迫我学钢琴,我是一定很乐意的。”

整门课上从来积极讨论的瓦勒莉在大聊特聊对比过自己的育儿经之后,总结说,“虎妈式教育如今深入美国人心,是美国赞赏教育饱受诟病几十年至今的一个极端对抗式的产物,我不是虎妈,但也不是一个所谓的典型美国家长,我对自己的两个儿子既宽松,但也严苛。”

我已经忘记了当时作为班上唯一的一名中国学生,在这场大讨论里,对这个在媒体上被“中国式教育大获全胜”、“严厉的中国妈妈比软蛋的美国妈妈更好”的标题概括的主人公,表达了怎样的观点。但我记得在所有的讨论结束之后,宝洛特教授避而不谈虎妈,却讲起的一个理论。

“文化意识能力(Cultural Competency)是对待客户时,最基本的一项能力,” 宝洛特教授说,“在面对你的客户时,第一步,首先应当随时有这样的意识:你的客户来自于不同的文化背景,接受过和你完全不同的教育,受到完全不同的文化的影响和滋养。保持文化意识的警觉,接下来的第二步,才可能学习去尊重、理解和吸收客户的文化背景,学会共情(Empathy),最终通过理解对方的文化背景,来分析客户遭遇的难题,并产生对应的危机解决方案。”

到今天,我也会职业习惯地套用 Bio/Psycho/Social 模型来理解我第一次遇见的陌生人,也会在烦躁和抑郁的状态下,用 Ego System 的理论来自我解压,甚至在和每一位灯塔学院的客户通电话时,都会用阶段分析的理论,匹配 Youth Adults 阶段的心理危机,进行有针对性的疏导。

回到北京之后,我偶尔会听到如下不明所以的问题。

“去美国留学花很多钱,但其实学不到什么吧?”

“很多硕士项目,都是用来圈中国人钱的吧?”

“收获多少,还是取决于个人,英语不好,去了美国也白搭吧?”

每一次听到这样的问题,我都会想起宝洛特教授说起的“文化意识能力”,想要给他们讲一讲,我在纽约读书时所体验的这些美妙的故事和经历。

在曼哈顿毒品滥用机构,我遇见了 960 个毒瘾者

来到这家位于曼哈顿岛 34 街的药物、酒精与毒品滥用机构工作之后,我一共接待过 960 位客户,他们无一例外,是不同程度的药物或毒品成瘾者。

我的职位被笼统地称作是“治疗顾问”,不过实际上,我每天的工作却远不仅仅是基础的心理治疗那么简单。

每天十点抵达办公室,晚上六点下班。在这之间,我需要完成 2 - 4 小时的客户排查(Screening),应答留言机里的留言和客户(Client)随时打来的电话,透过电话快速地排查客户的困难,迅速分类并提供解决方案:是请他们来到机构进行治疗,还是通过机构的 Referal Info Book 将他们推荐给其他机构?客户排查之后,常常是接连的几个客户录入(In-take),我需要和来到机构治疗的客户进行历史和背景信息的调查并录入系统,每个客户通常需要花掉1小时的时间来完成。

除此之外,我还需要完成每周几次的客户状况案例报告,我自己的几位长期客户的状况跟进,以及每周一次由我作为主持治疗师,由十几位客户共同组成的戒瘾互助会。

我的客户,是大麻爱好者、吸毒初犯、嗜酒者、服用安他命和镇定剂如一日三餐一样的药物滥用者,以及三五次复吸的资深吸毒人士和绝望的性瘾患者。从十几岁的青少年,到六十多岁的老人,他们在此之外的职业标签,是律师、公务人员、快递员、高中老师、博士、邮差、艺术家、学生、流浪汉、毒贩。

埃文(化名)就是其中之一。埃文是一个六十多岁的流浪汉,密密麻麻的皱纹从面孔一直爬到身体上,和多数在五六十岁时看起来依旧年轻结实的拉丁美洲人不同,他看起来比他的实际年龄更加苍老。

埃文是圭亚那人,十几岁和父母、叔叔一家人来到美国,之后做过销售员、餐厅服务员、厨师,以及任何他可以找得到的工作。酗酒的恶习,全家人都有,父母过世之后,刚到壮年的他变本加厉,成了一个不折不扣的酒鬼。

“我喜欢啤酒,”埃文说,“一般的情况下,我每天会喝20瓶啤酒。有的时候找不到啤酒可以喝,就喝两瓶红酒。”

“每一天?”

“对,每一天。有时候还会喝更多。”

重度酗酒的埃文,如今没有工作,住在纽约市政府通过 Housing Program 提供给流浪汉的福利房里。酗酒几十年之后,因为福利房对于入住人员不得吸毒、酗酒的要求,以及埃文自己潦倒的经济状况,开始来到机构治疗,参加定期的小组会,努力戒酒。

“我很讨厌福利房,虽然政府有规定,但里面住的全部都是毒贩、吸毒者、妓女和男妓,每隔一会儿就有人敲我的门,问我要不要毒品,或者要不要花点钱‘爽一把’,”埃文顿了顿,说,“我毕竟只是酗酒而已啊。”

“参加戒酒计划到现在,我已经每周只喝三瓶酒了,”埃文说。说过之后,抬眼看我的反应,像是个做错事的小孩,试探着父母的发怒底限。

我的客户信息录入表,是 2 张薄薄的纸,上面用纤细的英文,写满了一个一个需要打钩的小方框。每一位走入机构,得以进入治疗阶段的客户,都需要在我的录入(In-take)阶段,在我面对面的提问下一一回答,共同完成这张表单。

我还记得第一次见到这个表格的时候,几乎是一次新的单词学习历程。这张表单上,包含了从 Heroin、Cocaine、Marijuana、ATS,到 Benzo、Amphetamine、GHB、Escase、Hallucinogen 等在内的数十种药物和毒品,而我则需要在了解所有药物和毒品的样子、效果以及后发伤害之后,向客户逐一解释,确认客户所使用过的毒品,属于这其中的一类或几类。

除此之外,还要按照表格的要求,进行面对面的常规提问。每一位客户,都无一例外要首先回答无数类似如下的尴尬问题。

“你有过多少位性伴侣?”

“你是否有过群交经验?”

“你会将吸毒作为性行为的固定前戏吗?”

几乎每一位来到机构的客户,都有一个心酸到令人在多年后也无法忘记的黑色故事,关于支离破碎的家庭、恐怖扭曲的男朋友、凶残暴力的熟人,以及失去人性的陌生人。在药物、酒精与毒品滥用机构工作的那段时间,偶尔深夜猛地惊醒,身上是湿漉漉的冷汗,往往是因为某个客户对我讲述过的真实人生,不小心成为了我的噩梦。

这 960 个上瘾者的故事,每一个,都像是昨天清楚又颜色浓烈的折纸,几乎每一个,都有比你看过最 Hardcore 的电影,都更激烈和疯狂的悲剧人生。

创办乡村图书馆,和创办灯塔,一切故事有相同理由

在给纽约大学的申请文书里,我写了这样一个故事,故事的开头是这样的。

“曾经的我,是一名图书馆长,虽然图书馆只有 7 个书柜,2,000 多本书;也是一名饲养场工人。虽然饲养场只有十几栋鸡舍,一万只肉鸡;还是一名报纸编辑,虽然这份报纸每月只发行 250 份,但这些却是我三年工作的重要部分。

本科毕业后,我并没有像其他同学一样进入律师事务所,也放弃了进入中国法院的机会,而是选择了到北京郊区的农村成为一名志愿者。那时候的我知道,中国向联合国承诺将 GDP 的 4% 用于教育领域还未达到,而我想要为此做出一点改变。

我所服务的村庄干旱缺水,主要种植玉米,种植带来的收入很低,像中国大多数的农村一样,十五六岁的年轻人都会去沿海城市打工,农村只剩下老年人和儿童。每天放学后,孩子或是在家里看电视,或是到处闲逛,其他村民也鲜有文化活动。

我向镇政府申请资金,建立了镇上的第一所图书馆。利用村委会的闲置房屋,和镇政府拨款的区区 3 万元,我采购了 2,700 册书籍。经过图书分类、编制目录、制定借阅规则后,图书馆正式开放了。百科全书、历史故事、科幻小说成了村里孩子们最爱阅读的书籍。

回国创业

飞回北京的飞机像一个截断江河的节点。

在那个节点之前的三十年里,我在很多个或陌生,或熟悉的城市里,做过很多或循规蹈矩,或罕有人做过的工作,我是大陆企业的客户谈判官,曼哈顿 NGO的毒瘾治疗师,还是京郊小镇的图书馆长。

发现一个问题,尝试解决它,是一直以来,我做人和做事的准则,没有一个存在的问题,是不值得被解决的问题。

在那个节点之后,我和 Theo,程帆以及杨楚一起,创办了灯塔学院,它是一家从事海外教育与留学申请的创新型咨询公司。

“造一座灯塔,造一束光。”

To Build a Lighthouse, To Conquer High Waters.

这是我最喜欢的灯塔 Slogan,在最漫长的漂洋过海,最高的水位,和最漆黑的黑来临之前,我们要造一座灯塔。