文|FDL数食主张 马白果

在温室效应加剧、气候危机严峻、污染及浪费问题严重的今天,象征生态健康、可持续的“双碳”概念席卷全球。

如今,全球越来越多的国家开始将“碳中和”转化为国家战略,截至当前已有110多个国家相继承诺“碳中和”目标。

在各国的“双碳”项政策带动下,各行各业纷纷积极响应号召,其中自然少不了食品饮料这一民生赛道的参与,“可持续”也早已成为该赛道的最大趋势。

作为向上接壤农业,往下链接制造业的食品饮料,在“双碳”这件事上到底肩负着怎样的任务与使命?为了实现可持续,场内玩家们又是如何各显神通的?踏上“双碳”征程,一路上又将遇到哪些机遇与挑战?

舌尖上的“双碳”

“双碳”中所谓的碳达峰(peak carbon dioxide emissions) 是指在某一个时点,二氧化碳的排放不再增长达到峰值,之后逐步回落 。碳达峰是二氧化碳排放量由增转降的历史拐点,标志着碳排放与经济发展实现脱钩,达峰目标包括达峰年份和峰值。

碳中和(carbon neutrality)则是指国家、企业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,以抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量,实现正负抵消,达到相对“零排放”。

然而,实际上“碳达峰”并不是一个新词,“碳中和”也不是什么新概念,至于减少温室气体排放,缓解全球变暖更是一个持续了近五十年的国际议题。

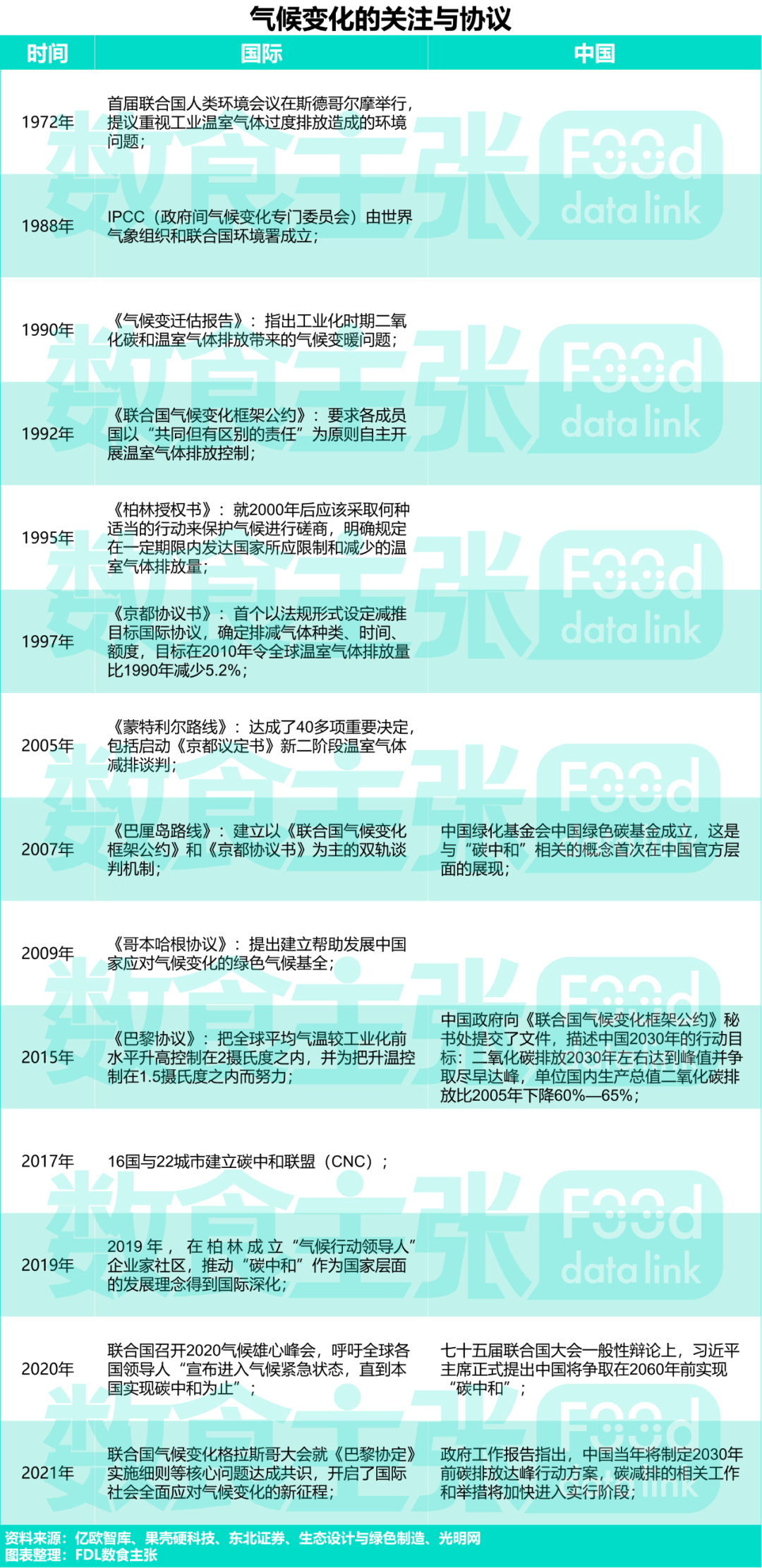

1972年6月,首届联合国人类环境会议上各国政府首次共同讨论环境问题,并提议重视工业温室气体过度排放造成的环境问题。此后,随着《联合国气候变化框架公约》、《京都议定书》再到《巴黎协定》的接连推出,“碳中和”作为一项国家层面的发展理念,在各国范围内得到广泛接纳。

图源:FDL数食主张

围绕实现“碳中和”的目标下,食品饮料产业从生产端到需求端构成的碳排放问题一直备受关注。

首先在原料生产端,与食品产业息息相关的农业,其温室有害气体排放量仅次于能源,占比达到18.4%。在Ourworld in data的统计中,农业的温室气体产生的前四大来源主要是畜牧业及其肥料使用、农业用地、作物燃烧及毁林。

而根据联合国的预测,随着人口不断增长,2050年全球人口将从如今的约80亿增长到100亿,其中人口增长的绝大部分将来自发展中国家。当下全球还有8.15亿饥饿人口,基本粮食需求仍无法得到满足,2050年全球在现有的基础上新增20亿人口,这意味着需要在当下基础上增加60%-70%的食物供应。

若按照如今的传统耕作方式继续进行,估计将需要109公顷的新土地来种植食物才能满足人类需求。

由此可见,伴随着土地以及肉资源需求的持续增长,如若不再采取针对性措施,势必会带来更多的碳排放。

至于食品加工与流通端,2018年《科学》杂志的一篇文章统计数据则显示在食品行业的碳排放中供应链占比18%。

据了解,碳排放来源主要有两个方面,一是生产加工过程中用的煤、油、气;二是其废弃物产生的排放。其中食品浪费尤为严重,食品行业约十分之一的温室气体排放可能与食物的损失和浪费有关。

当浪费的食品进入垃圾填埋场并腐烂时,会排放出大量的温室气体。

从这个角度来看,如果把食物浪费当成一个国家,其每年将排放30亿吨温室气体,由此产生的碳排放量仅次于中国和美国,相当于所有道路运输排放总量的近九成。

除此之外,种植这些被浪费的食物需要地球上近13%的农田,如果这部分食物使用得当,足以养活20亿人。

至于联合国全球契约组织《企业碳中和路径图》报告更是指出,食品摆上餐桌前需经研发、收获、加工、分销、零售到储存的层层环节,每个环节均会产生温室气体。

养殖活动碳排放量可占农业食品企业排放总量的60%以上,90%以上的食品制造商碳排放主要来自原料、采购、包装和物流等环节;饮料产业中,碳排放主要来源于包装、生产及原材料收获环节。

由此可见,在实现“碳中和”进程中食品饮料行业任重而道远。

但换一个角度看问题,对于这条亟待转型升级的赛道,搞一场轰轰烈烈的舌尖上的“双碳”革命,其后背同样隐藏着巨大商机。

玩家们的花式“碳”索

如今,可持续革命更在悄然改变食品产业的方方面面,从原料创新、到碳中和智慧工厂建立,再到绿色包装和物流技术上的突破,乃至资源回收利用,品牌们正在竭力将“减碳”落实到食品生产的每一个环节当中。

其中,巨头玩家们更是主动肩负起更大的社会责任,起到表率作用。

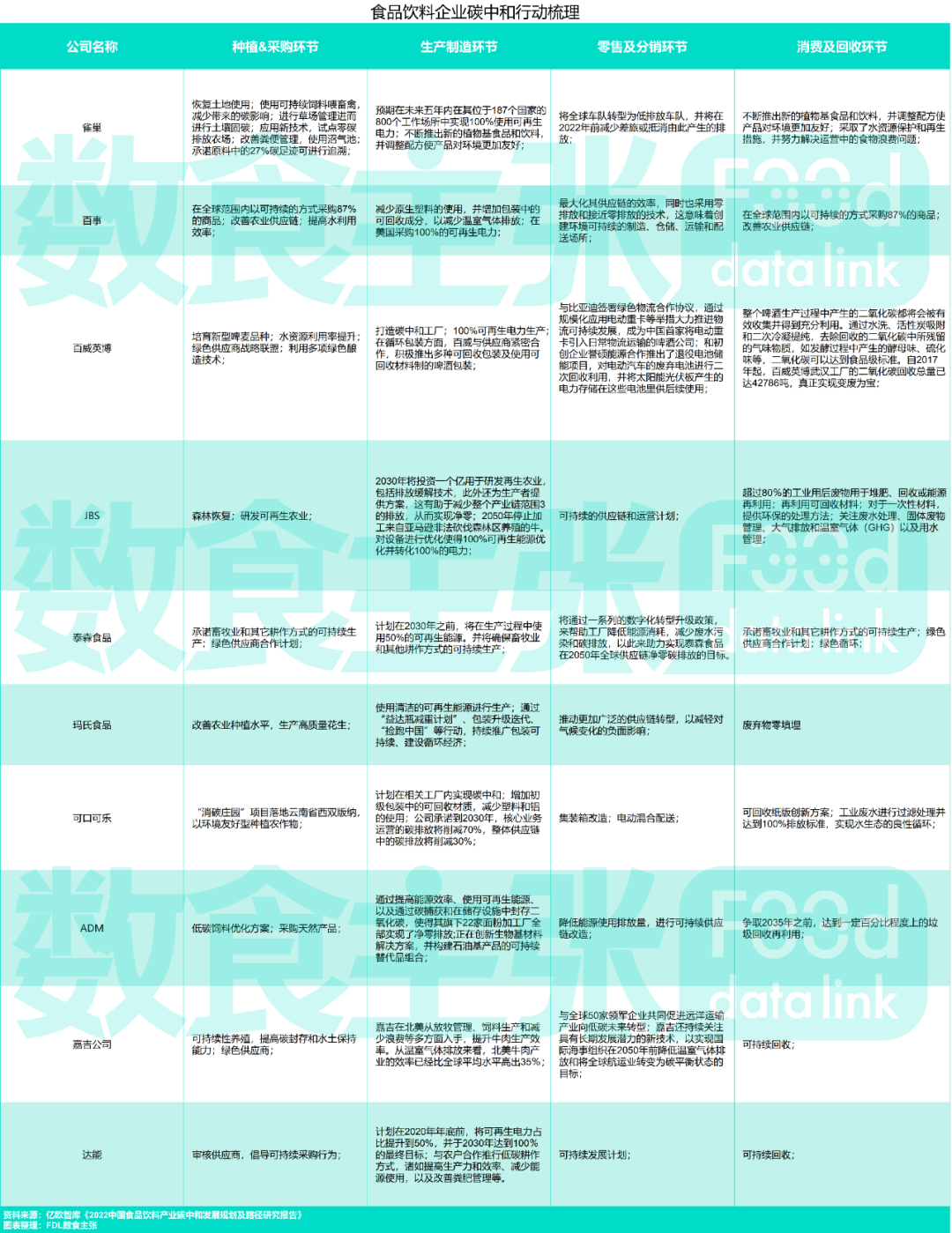

在亿欧智库发布的《2022中国食品饮料产业碳中和发展规划及路径研究报告》中清晰展示了全球排名前10的食品饮料公司为实现“碳中和”目标,在每一个环节做出的行动与努力。

图源:FDL数食主张

除了巨头们的参与,不少国内外玩家也纷纷加入可持续队伍当中,找准不同切入口为品牌及产品赋予“低碳”属性。

对此,FDL数食主张将分别从原料端、供应链端、产品端三个维度通过数个具有代表性的优秀案例剖析食品产业具体是如何利用创新技术实现减排。

1、原料端

在原料端,畜牧业及其肥料使用、农业用地作为温室气体产生的头号杀手,玩家们一直致力于这一领域进行多方位的减碳探索。

其中,有不少企业实行科学养殖,通过饲料改良不断提高动物饲养效率,同时还专注于研发新的可减少动物胃肠道甲烷排放的饲料添加剂。

如来自瑞士公司的Mootral,其在生产的饲料添加剂中添加了大蒜和柑橘类黄酮生物活性提取物,从而能够直接作用于产生甲烷的菌株,声称可将反刍动物的甲烷排放量降低38%,并且不会对发酵过程产生负面影响。

图源:mootral

此外,还有企业则是在肥料、能源上进行技术深耕从而形成生态循环。

国产奶粉领先品牌飞鹤就开创了一个产业集群生态循环模式,实现双链闭环。其第一条闭环链是将牛粪污与风干秸秆,一起进行厌氧发酵制成沼气,并提纯为生物天然气,再应用到牧场和工厂,实现热能转化;第二条闭环链则是将沼渣、沼液进行二次发酵制成有机肥,肥料还田能改善土质、滋养牧草,牧草制成饲料可以喂养奶牛、提升奶质,最终实现绿色有机肥的生态循环利用。

为了更好地解决环境与资源问题,努力维持人与自然的平衡,也有不少企业开始思考如何用新蛋白质供给方式来重塑全球现有的蛋白质供给系统。

于是乎,替代蛋白就在此背景下隆重登场,迅速成为资本、品牌及市场一致认可的最优解。

所谓的替代蛋白质是一个总称,根据原料不同可分为微生物蛋白、细胞蛋白、昆虫蛋白和植物蛋白,当中属植物蛋白的消费者教育程度最高,市场占比最大。

近年,替代蛋白产业持续利好,相关技术发展迅速,消费市场持续扩大。

据欧睿数据显示,2021年全球肉类替代品市场估值195亿美元,预计到2025年年复合增长率在6.8%~9.4%。至于波士顿咨询(BCG)发布的一篇替代蛋白相关报告也指出,替代蛋白质领域对减碳有重要影响,每投资1美元替代蛋白质将节省3倍的排放量。

如来自美国的Nature 's Fynd以黄石国家公园温泉中收集的真菌制作而成的蛋白质“ Fy Protein ”,并已成功将其运用于早餐馅饼和奶油芝士之中,实现产品商业化。所谓的“Fy Protein ”是一种富含营养的真菌蛋白,同时也是一种氨基酸组成为完整的优质蛋白质,其含有9种人体必需氨基酸,且蛋白质含量比豆腐高出50%。

同时,该蛋白的优势还体现在发酵技术上的重大突破与进步。据悉,该蛋白质的生产相较于传统蛋白质,减少了99%的土地使用率,94%的温室气体排放量以及99%的用水。因此该产品完全称得上是一款真正环保、健康,富含营养的植物基蛋白质。

图源:foodnavigator

农业用地方面,为了实现地球资源的可持续,垂直农业应运而生。

作为当下一种新型的种植方式,垂直农业的优点是能增加空间使用率,大大降低污染问题及能源成本。同时由于垂直农业室内种植的特性,使其摆脱传统种植对于自然的极度依赖,实现作物全年均在最优条件下进行生长,极大程度减少了病虫灾害和自然灾害的概率。

据相关实验表明,垂直农业可以做到使用不到1%的土地,1%的水,只用合成肥料,无需喷洒农药就可以种植出最新鲜、最好吃的农产品。

其中,作为21年荣登FoodTech榜首的Infarm是欧洲第一家突破 10 亿美元“独角兽”里程碑的垂直农业初创公司。

与传统农业不同,来自德国的Infarm垂直农场不使用杀虫剂,且还会回收种植用水和剩余营养成分,并且通过先进技术充分利用植物的蒸发水,同时通过多个高智能传感器收集从温度、湿度到土壤养分水平、作物生长速度等方方面面的数据,并基于这些分析给予农作物合适的生长环境。因此,Infarm 声称,与土壤农业相比其土地使用率和用水率均减少了95%。

2、供应链端

食品产业的碳中和浪潮中,作为整个产业链的核心存在,打造可持续、零碳/低碳工厂成为许多品牌探索产业未来的试验田。

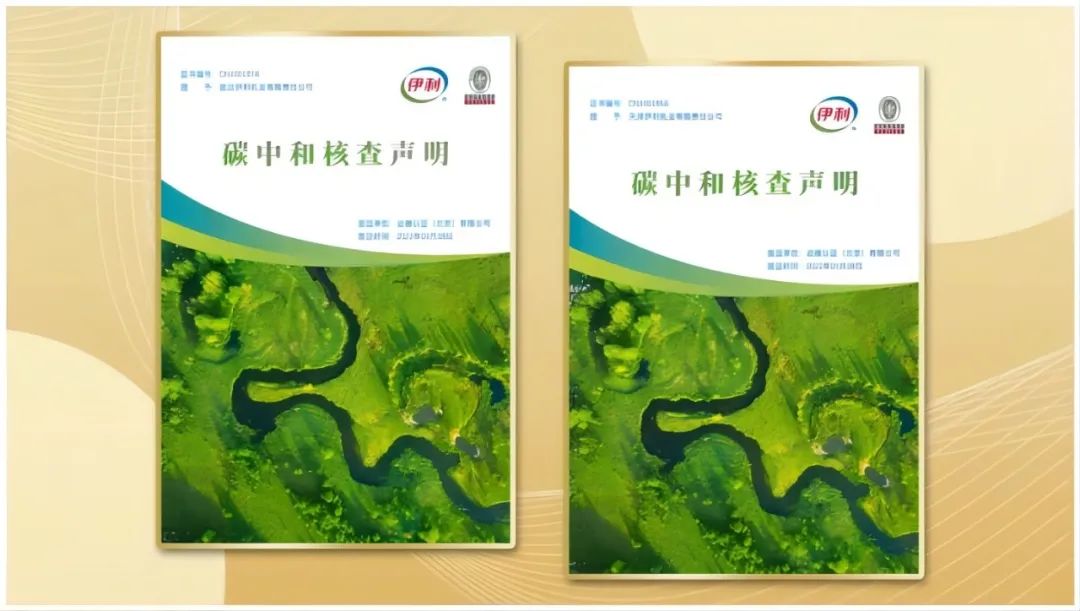

今年2月28日,伊利集团获得了全球知名国际检验认证集团 -- 必维集团(Bureau Veritas)颁发的碳中和工厂核查声明(PAS 2060),成为中国食品行业的首个“零碳工厂”。

未来伊利还将在“零碳工厂”基础上,继续提升能源利用效率,推广低碳技术,引入清洁能源,削减碳排放量,建立健全合作服务商全产业链碳排放数据库,积极引导促进产业链碳中和工作顺利达成,全面助力碳达峰、碳中和。

图源:伊利集团公众号

而在刚过去的8月,联合利华正式启动近年来在中国最大的投资项目,将建成联合利华在中国首个全品类生产和营销基地。项目建成后,将负责生产联合利华个人护理用品、食品、冰淇淋等全品类产品。

该项目也是联合利华首个“碳中和”生产基地,将按联合利华全球总部“灯塔工厂”以及逐步实现“碳中和”“碳达峰”目标的要求高标准建设运营。

据悉,联合利华计划将该项目打造成世界级的“灯塔工厂”,充分利用工业4.0技术,从数字化中挖掘新的价值,发挥敏捷创新能力,开展柔性化生产布局,实现端到端的数字化供应管理,致力成为制造企业转型发展的指路灯塔。

此外,元气森林、蒙牛、百威、达能、燕塘乳业、盼盼等企业也纷纷落地再生能源碳中和工厂。

与此同时,今年6月5日,联合利华与远景科技集团、中国节能协会、中国质量认证中心、上海市能效中心等20多家全球权威机构和领先企业,共同发布了“零碳工厂评价方法”团体标准,成为全球首个完整、可量化的“零碳工厂”建设标准和评价细则。

伴随着该标准的出台,相信未来将有越来越多的食品企业加入到探索低碳、绿色、可持续发展模式的队伍当中。

在供应端,碳排放还与产品运输以及储存息息相关,如何减少运输存储环节的损耗,改善产业链浪费同样重要。

为此,不少品牌纷纷从物流、包装、防腐技术等维度入手,探索低碳模式下的新可能。

国内全品类休闲零食品牌良品铺子很早便开始布局“低碳物流”,通过运用机器人投线、箱式输送系统、落袋式分拣机、WCS仓库控制系统等多项先进技术,逐渐实现“人-机-物”高效协同,大大提升了物流作业的灵活性、高效性及准确性。

未来,良品铺子还将持续加码智能化建设,通过一站式仓储自动化解决方案,逐渐实物流全链条的低碳化,为消费者提供更好的物流体验的同时助力品牌实现更扎实的物流减碳成果。

啤酒巨头喜力则聚焦低碳包装,于2021年3月宣布联合非营利组织Glass Futures及供应商ENCRC,共同开展一项关于生产低碳玻璃的科学研究。

在这项研究中,采用生物燃料取代传统的天然气,并将瓶子的回收利用率提高到100%,从而生产出低碳瓶子。据介绍,通过这种低碳生产方式,每增加10%的再生玻璃,就能减少生产过程中5%的碳排放。

WRAP UK研究表明,60%的食物浪费发生在储存和运输阶段。基于此,来自美国的Apeel开发了一种可以覆盖在果蔬表面的无味无色的植物涂层,以保持其新鲜度,使产品的使用寿命延长一倍。

另一家名为StixFresh的企业则开发了一种贴纸,使用100%天然成分,含有植物免受病菌侵害的抗菌化合物。一旦贴纸贴在水果上,就会扩散开来形成一层化合物覆盖水果表面,减缓成熟过程。

图源:soyacincau

3、产品端

在产品端,不少玩家均推出对环境友好、符合低碳理念的产品,在履行“碳中和”承诺的同时也通过产品达到消费者教育,让更多人关注并参与到可持续发展建设当中。

这些所谓碳中和/零碳食品,指在生产过程中’温室气体排放量小于或者等于零’的食品,同时还需要经过专业的碳排放交易所认定,经过零碳认证的蔬菜不使用化学肥料和农药。

在国内,盒马自有品牌有机山茶油是全国较早实现产品碳中和的产品;去年11月,海南农垦推出了中国首款“碳中和咖啡”;今年5月份,伊利推出国内首款“零碳酸奶”畅轻蛋白时光,4天后伊利旗下NOC须尽欢也推出中国首款碳中和冰淇淋人间悦桃焕,该产品已获得碳中和认证证书。

今年,康师傅、百事、可口可乐、雀巢等也相继推出无瓶标低碳环保包装产品;今年7月份,星期零与康师傅联合推出植物帕斯雀拌面,新品采用「星期零」“大师黑椒植物牛肉片”,这也是星期零首款经认证的碳足迹产品。

图源:新华社;百事可乐、星期零、伊利官方

餐饮方面,麦当劳北京首钢园餐厅在服贸会期间开启了试营业,并将于9月20日正式营业。

据了解,餐厅根据LEED净零排放及净零能耗标准设计与建造,通过场内光伏发电100%满足餐厅运营和顾客体验的需求。预计其将成为中国首家LEED认证的“零碳餐厅”,也将成为亚太地区首个实现净零排放的餐饮相关项目。

在海外,Sushibar+Wine是北欧第一家碳中和寿司店,并是芬兰和挪威首家获得国际知名的ASC和MSC海鲜可持续性证书的餐厅。餐厅里的主要原材料是从世界自然基金会鱼类指南中带有绿色标签的鱼类和海鲜中选择的,蔬菜、水果等也都优先采购有机品种。

同时,餐厅还采用清洁能源、可循环和手工设计家具、环保清洁剂、LED照明设备、可降解纸质用品、碳补偿、减少厨余垃圾等一系列减碳措施,Sushibar+Wine还在。

当然,对于回收再利用环节的减碳行动与措施同样重要且值得推崇。

今年年初,大型零售商Kroger确定了2022年的10种新兴食品趋势,将“升级再造”定义为减少食物浪费和优先考虑地球健康的趋势。其认为随着人们对于循环利用的重视,升级回收食物垃圾将在未来人类的可持续道路中扮演重要角色。

根据Trendhunter2022年趋势报告显示,食物升级循环已成为来年的重要趋势。其认为,升级回收不是丢弃生产过程中的食物废料,而是将这些废料转化为各种零食、代餐和宠物食品等食品。随着时间的推移,这些趋势也得到了证实。

2022年的世博会回顾报告也强调了“升级再造”是今年展会最重要的趋势之一。

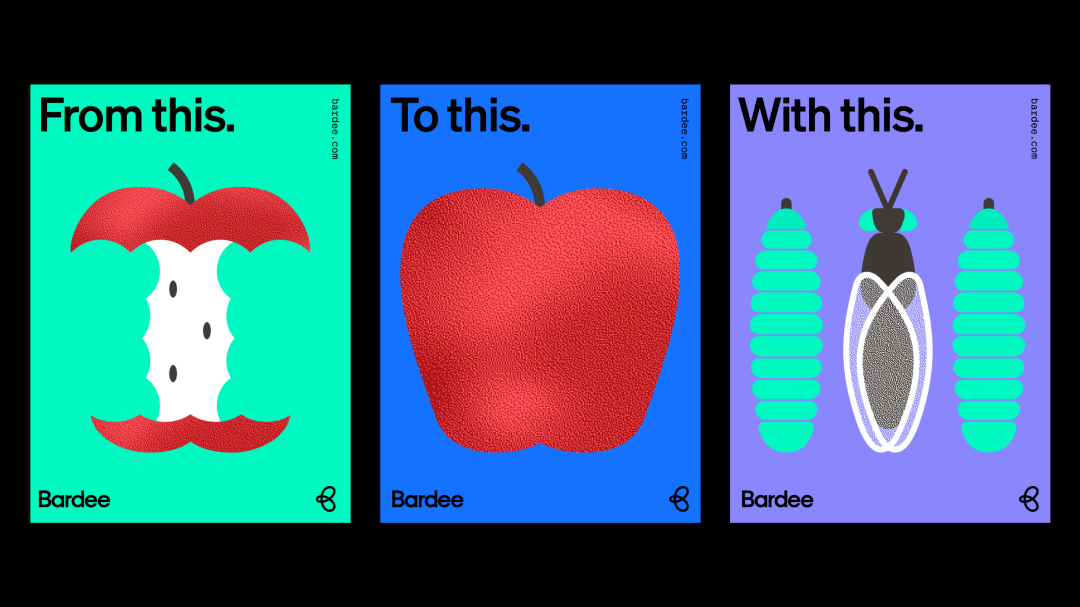

在科技创新领域,澳大利亚最大的昆虫育种、化肥和蛋白质生产商Bardee通过将食物垃圾转化为蛋白质和昆虫肥料的方式来重塑全球粮食系统。

Bardee在墨尔本西北部开设了一个 2500平方米的工厂,用于培育数十亿只黑水虻,它们的幼虫可以消耗各种食物垃圾,并将其转化为营养丰富的蛋白质和有机肥料,可以比商业堆肥快十倍的回收食物垃圾中90%的营养物质。

据了解,幼虫是在其垂直养殖系统中生长,不使用额外的水、激素或添加剂,与传统的生产方式相比,该方式每天可抵消50吨碳排放。目前,Bardee的蛋白质正应用于各种低碳食品中,如Grubbo狗粮、牲畜饲料和水产饲料中。

图源:Bardee

而英国第四大连锁超市Morrisons则宣布推出碳中和鸡蛋Planet Friendly Eggs。

据悉,这款鸡蛋产自Morrisons自家农场,该农场的母鸡不吃任何大豆,以昆虫为饲料,而被用于饲养母鸡的昆虫则是用超市废弃的面包、水果和蔬菜来喂养,目前剑桥大学已证实该鸡蛋生产线均处于碳中和状态。

图源:foodbev

至于Good Good Mart则是一家专注于环保和营养产品的日本初创公司,其推出的 VEGHEET 系是一款以减少食物浪费为目的100%植物基蔬菜片。产品采用生产制作中通常会被舍弃浪费掉的可食用“不完美”蔬菜制成,将其变成了仅使用琼脂制成的无添加剂美味蔬菜片。

目前,VEGHEET 一共推出了胡萝卜、南瓜、西红柿和萝卜四种不同风味。据了解,浓缩后的Vegheet 所含的营养比原本100g的蔬菜原材料还多,消费者可以用直接食用或用来制作面包卷、春卷或将其融化在果汁中以制成甜点。

图源:designswan

道阻且长,“碳”何容易

如今低碳的春风早已拂过食品饮料全产业链的方方面面,然而要走出一条可持续的道路绝非朝夕之功,过程必然充满挑战与困难,对此玩家们需要做好“打持久战”的觉悟。

实现“碳中和”,对于食品饮料企业来说需要长年累月的投入与累积,这背后势必需要巨大的时间和资金成本。

推出“零碳牛奶”的伊利,减碳事业可以追溯到2010年组建专业团队负责年度碳盘查提出节能减排的举措,并在2012年实现碳达峰。

在深耕减碳事业12载后,于今年4月《伊利集团零碳未来计划》《伊利集团零碳未来计划路线图》正式发布,宣布将在2050年前实现全产业链碳中和,并制定了2030年、2040年、2050年3个阶段的具体任务。

当然,伊利为了减碳事业投入的资金成本也同样惊人。据伊利集团副总裁张轶鹏在媒体采访时透露,2021年伊利在环保方面的总投入达到1.2亿元,涵盖从原料获取到生产加工,再到246亿包FSC(森林管理委员会)认证包材的使用等等。

至于全球食品饮料巨头达能早在2008年就开始了碳排放的追溯和计算工作,且将碳盘查覆盖到产品全生命周期,今年4月更是在武汉和邛崃的两家脉动工厂率先在中国饮料行业实现碳中和。

参考达能爱尔兰Wexford工厂低碳化改造累计投入的1000万欧元,可想而知这14年中达能中国为减碳目标付出了巨大的人力物力财力。

因此,从经济效益出发,为使产品达到可持续要求,入局企业可能需要在不同环节中投入更多的成本做出技术优化与提升,这意味着“可持续”不适宜作为以“生存”为首要目的的中小企业玩家的优选。

比起提升产品差异化,“可持续”概念的渗透更多是向消费者展示企业的全球格局与担起行业责任的品牌形象,事实上目前食品碳中和案例也确实多集中在行业巨头。

昂贵的生产成本投射在市场端则体现在碳中和食品势必相对于普通食品溢价更大,虽然目前伊利、盒马等企业表示未将成本转嫁给供应商和消费者,然而这始终不是一条长久之计,未来消费者终将需要基于对“双碳”概念的理解与认可,设定心理价位,调整溢价阈值。

就目前我国消费者的整体可持续发展行为来看,其在成熟程度上与发达国家的相比仍有一定差距,环保、可持续以及低碳的消费者教育尚不充足,因此决策权重值不高,从产品设计上与定位上来看“低碳”通常在产品或品牌本身有一定卖点或影响力以后锦上添花的附加属性,更适合作为一个在不降低产品原本的感官体验基础上的加法选项。

就像前两年突然风靡咖啡馆、奶茶店的纸吸管,最初顶着“环保光环”吸粉无数,却因为过于“反人类”的体验被消费者所嫌弃。

同理还有在国内始终“炒不热”的植物肉,减碳绿色概念无论吹得再好,只要味道口感一天不过关就难以真真正正抓住消费者的心。

由此可见,低碳产品想要在市场端持续生存并不断壮大,除了不断修炼产品“内功”,还需要选准定位,做好消费者教育。

首先,一款好的碳中和产品势必要有一个从生产端到市场整个链路的低碳好故事,同时故事背后还需要有消费者认可信服的权威背书进行支撑。

再则,品牌可以通过与用户互动、给予用户高光时刻(物质或精神奖励)等形式让用户在实际参与过程中理解低碳的意义,从而更好地完成教育过程。

就比如在构建低碳型消费新模式上,星巴克、Costa等咖啡连锁品牌纷纷提倡自带杯立减活动;今年6月,安慕希发起“环保不墨迹”公益行动,并正式上线减墨装产品;6月5日世界环境日,新希望发起“盒我一起行动吧!”全年奶盒回收计划,搭建低碳生活“研究所”;光明乳业则以上海试点起步,通过进行不限规格、不限品牌,牛奶纸盒回收,成为行业内第一家开展牛奶纸盒回收绿色大行动的乳制品企业,而三顿半的可回收返航计划也一直备受消费者喜爱……

图源:中国乳业信息网

然而,更重要的一点在于企业在选择入局“可持续”食品时需要考虑好产品面向的目标人群,尽可能基于对可持续概念认可程度较高、持积极开放态度的消费者,他们会更愿意为可持续产品支付溢价。

中国2021年政府工作报告中关于“碳中和”、“碳达峰”的修改意见达31条,比2020年多出一倍,补充了“科学推进荒漠化、石漠化、水土流失综合治理”、“保护海洋生态环境”、“推动资源节约高效利用”、“提升生态系统碳汇能力”等内容。

另一方面,国际认证机构SGS也曾表示,在2020年“双碳”目标提出之前,做碳足迹认证的国内食品企业数量只有一两位数,现在已经达到三位数。

相信伴随着国家“双碳”政策的不断出台以及细化,可持续理念持续渗透生活的方方面面,食品饮料行业将逐渐达成低碳共识,从产品端到消费端与之相关的产品和创新实践也将越来越多。

即使可持续发展依然很长的路要走,不过相信在不久的将来,行业将涌现出更多更新的“碳中和”解决方案,打造真正持续不断的绿色未来!

参考来源:

1、果壳硬科技,碳中和一生的故事

2、中宣部,丁仲礼院士:深入理解碳中和的基本逻辑和技术需求

3、亿欧智库,2022中国食品饮料产业碳中和发展现状及路径研究报告

4、生态设计与绿色制造,【绿色金融】 金融资源将是未来绿色低碳发展中最重要的资源

5、FDL数食主张,万字|解析食品饮料行业的重塑与新创,6大新消费趋势展望2022下半场

6、可持续发展经济导刊,餐厅也要碳中和丨这6家餐厅值得一去

7、新京报,打造“零碳餐厅”,麦当劳首钢园餐厅服贸会期间试营业

8、新京报,食品碳中和到底有多难?

9、Food Clip,数百年に一度の大変革。SDGsとフードテック【後編】

10、FDL数食主张,舌尖上的浪费,被丢弃的千亿生意

11、FDL数食主张,低碳、无标签、植物基……食品包装可持续也有搞头

12、FDL数食主张,总结2022年替代蛋白新趋势,万亿赛道还有哪些值得关注的机会点?

13、FDL数食主张,透过全球最值得关注的技术展CES,捕捉食品技术的未来轨迹

14、中国科学学报,用好舌尖上的“减碳”密码

15、正和岛,为了减碳,这家企业拼了!

16、青瞳视角,共创零碳未来 伊利“零碳工厂”引领行业发展

17、南方都市报,投资16亿!联合利华首个“碳中和”生产基地广州从化动工

18、工业互联网观察网,全球首个!“零碳工厂评价规范”团体标准正式发布

19、Foodaily每日食品,联合利华又落一座碳中和工厂,中国食品即将迈入低碳时代?

20、今视频App,联合阿里巴巴发起“减碳友好行动” 良品铺子探索“减碳”新路径

21、FDL数食主张,【报告】 2022年H1全球食品原料趋势解析及行动指南