撰文 | 苏也

来源 | 布林客BLINK

Martha Rosler的拼贴艺术

“为什么没有伟大的女艺术家?”美国学者琳达·诺奇林(Linda Nochlin)在1971年向世界提出这个疑问时,几乎很少有人从性别的角度去分析此现象。似乎我们都已习惯了“男人描绘女人”的历史与文化,所以,当作者用这句略带挑衅意味的问句做文章标题时,激起了不小的舆论争议。

琳达·诺奇琳是美国著名的艺术史学家和作家,她曾担任纽约大学美术学院现代艺术系教授,是美国最具影响力的女性主义艺术史学家之一,她以1971年的开创性文章《为什么没有伟大的女艺术家?》(Why Have There Been No Great Women Artists?)而闻名。文章中,诺奇林教授一针见血地写道,“(历史的)错误不在于我们女人的身体,我们的荷尔蒙,我们的月经周期,或者我们空洞的内心,而在于我们的机构和教育”。

马蒂斯与女模特(Matisse with his Model,

1939 (photographed), 图片来自V&A美术馆

是什么造成了今天男性艺术家统领艺术史的局面,或许我们可以从历史中找到原因。比如,在16世纪到19世纪,所有女性都被禁止用裸体模特去学习绘画或写生,而这种素描和写生方法对于男性艺术家来说却是家常便饭。这种法律规定和道德约束使得女性很长一段时间内在艺术领域,尤其是在绘画和雕塑上处于巨大的劣势。因为,写实主义的艺术需要不断地练习写生,提升创作者对人体结构的熟悉度,但当时整个社会都将女性临摹裸体视为一种不道德和伤风败俗的行为,从根本上就大面积地打压了女性艺术家的出现。

所以,当我们回顾历史时,会发现像在文艺复兴时期和巴洛克时期,有许多暗地里学习艺术的女性艺术家,选择用自己父亲或者兄弟的名字来发表自己的作品。了解女性在历史上从事艺术事业的种种困难后,我们也就可以理解为什么在浩瀚的艺术长河中,竟然找不到可以和米开朗基罗、达·芬奇、毕加索等世界级大师齐名的女性艺术家。

虽然,在今天世界的大部分地区,女性和男性一样拥有受教育,参与政治和文化生活的权利,但在艺术圈里,还是存在一种鲜为察觉的性别歧视。在美国国家女性艺术博物馆(National Museum of Women in the Arts)2017年公布的数据中,美国艺术家人口里有51%的人口为女性,可以说,女性参与到艺术创作的比例已经完全不输于男性,甚至还多出那么一点。但是,在各种美术机构的艺术品收藏中,数据显示只有3%到5%的收藏品为女性艺术家的作品。具体来说,纽约大都会艺术博物馆的现代艺术收藏中,只有4%的创作者为女性,但是,整个藏品中有76%的裸体形象为女性裸体。

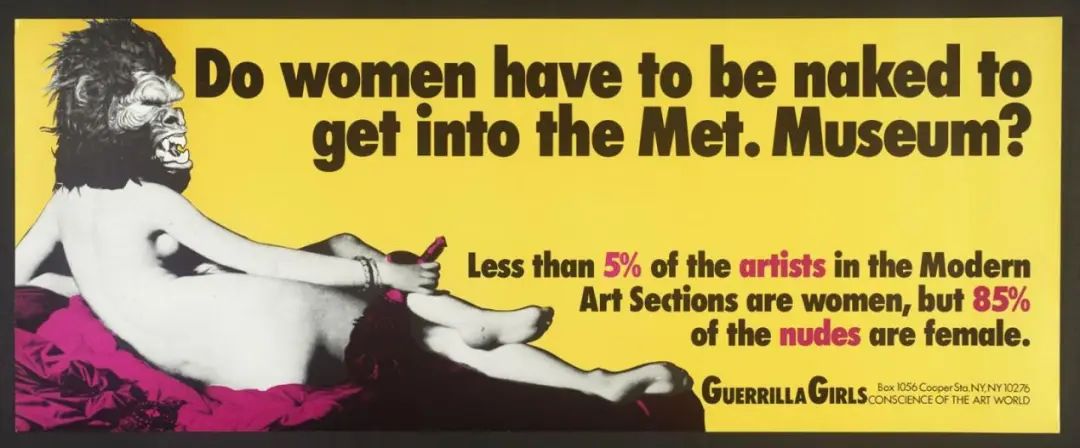

Do Women Have To Be Naked To Get Into the Met. Museum? ,1989

游击队女孩儿《难道女性只有通过裸体的形式才能进入到博物馆吗?》1989年

同时,在2016年的统计数据中,全美各大艺术机构一年总共举办了590场展览;其中,只有27%的展览在展示和讨论女性艺术家的创作。这个不到三分之一的曝光度和讨论度,就和51%的女性艺术家人口比形成了巨大的落差。更大的悬殊来自艺术市场,在2011年到2016年期间,全球拍卖价格前100名的艺术品的创作者里,只有两位女性艺术家。而当我们再看一看艺术世界的权威话语构成时,更难听到女性的声音,世界三大艺术博物馆——建立于1753年的大英博物馆,建立于1793年的巴黎卢浮宫,建立于1870年的纽约大都会,从它们建馆到今天,少则一百多年,长达两百五十多年的历史,却从未有过一任女性馆长。

游击队女孩儿 the Guerrilla Girls

面对上述行业现象,美国出现了一个匿名的女性艺术家群体。她们是行为艺术家、学者,也可以说她们是抗议者、社会活动家,她们就是“游击队女孩儿”。游击队女孩儿在公共场合出现时十分吸引人,都戴着醒目狰狞的标志性黑猩猩面具,看不清她们任何的面部特征。所以,这个匿名艺术家群体究竟由几人组成?成员是否固定?成员究竟是男是女?人们都不得而知。

游击队女孩儿

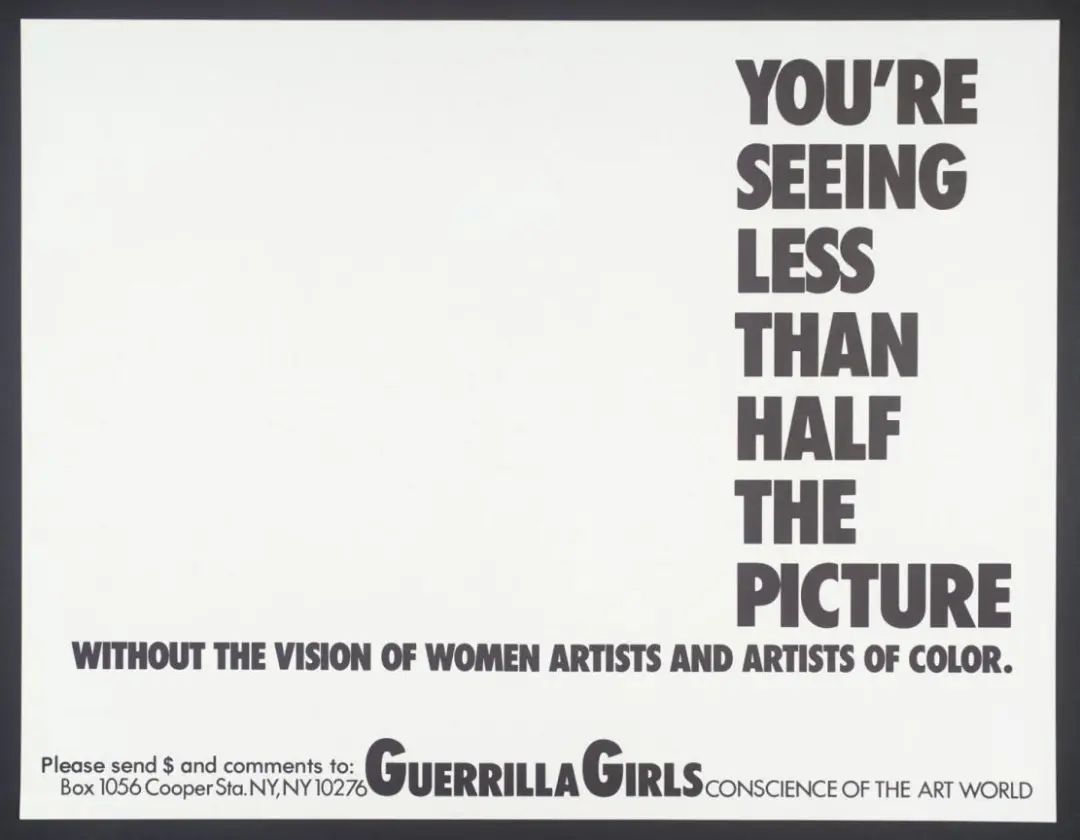

她们还特别热衷于去各大博物馆、高校、文化论坛开展讲座。在她们的艺术作品中,文字、数据、事实总是放在了和图像同样重要的位置上。我们的艺术史中,从始至终都充斥着对于美好图景、完美身体和理想天堂的视觉想象,而图像背后的逻辑、思想、数据、品位、人为筛选,却常被人所忽略。游击队女孩儿的突破性意义就在这里,她们的创作不是为了给艺术史增添一道更美丽的彩虹,或是打造出一个标志性的图像,而是通过文字、数据、口号的形式,用鲜艳的颜色和设计感十足的字体来表达自己的声音,组成新闻标题、宣传条幅、广告海报和运动宣言一样的视觉作品,从而揭露出艺术行业、艺术历史中的性别歧视现象。

游击队女孩儿的艺术作品

《做一个女性艺术家究竟有哪些好处》

她们的作品大多由可视化的文字、标签和数据组成,以呈现出女性艺术在行业里所受到的冷遇,并且作品中还带有些许的幽默嘲讽。《做一个女性艺术家究竟有哪些好处》,游击队女孩儿这样写到,如:没有追求成功的压力;不用跟男人在一起被展览;可以在打四份工的时候逃离忙碌的艺术圈;知道你在年满80之后有可能被赏识;绝对不会被终身教授的职位所困住,等等。

游击队女孩儿《公交系统比纽约画廊更开明》

游击队女孩儿《你看到的远远不够》

在平权方面,游击队女孩儿一直处于艺术圈最前端的位置。她们采取利于传播,具有冲击力的广告方式,用黑猩猩面具博取眼球,且去女性化,加上简单粗暴的大众化语言,幽默反讽地表达自己的不满。她们不像朱迪·芝加哥(Judy Chicago)或珍妮·荷尔泽(Jenny Holzer)这样的女性主义艺术家,通过雕塑、装置或绘画来表达自己的感悟与感情,游击队女孩儿采取的是一种新闻性策略,或是社会活动型的视觉方式,拒绝拐弯抹角的语言,让普通老百姓都看得懂,因此,她们的艺术也算是一种积极主动的文化运动,是行为艺术和社会美学的结合。

游击队女孩儿的展览现场

安娜·门迪埃塔 Ana Mendieta

安娜·门迪埃塔是一位古巴裔视觉艺术家,擅长视频和摄影,采用行为艺术和大地艺术来表达她对移民、损失、虚空和暴力的看法。她时常选择在一种“非审美状态”下使用她的身体去进行表演和记录,以揭示暴力如何使女性空间变形。这种美学领域的示威发生在上世纪60年代和70年代的美国,艺术家可以在任何开放或封闭的空间内进行表演和记录。

安娜·门迪埃塔用自己的身体创作的大地艺术

门迪埃塔1948年出生在古巴,童年一直生活在那里。起初,她的父亲是卡斯特罗的密友,但后来因为政治运动与意识形态问题被驱逐出境,门迪埃塔和她的妹妹不得不跟随父亲去往迈阿密。人在异乡,他们一家只能住在临时居所,忍受不公的社会待遇,几经磨难与孤独。这段颠沛流离的童年经历给门迪埃塔留下了不可磨灭的心理阴影。

安娜·门迪埃塔(Ana Mendieta)的行为艺术

后来,门迪埃塔在爱荷华大学学习艺术专业,为了使自己的作品更具力量,她决定用身体为武器和材料,踏上了70年代最流行的行为艺术之路。1973年,她制作了《强奸现场》,再现了一起校园内的性侵谋杀案。这件引起广泛争议的作品十分直白、露骨、可怕:门迪埃塔把自己系在桌子上,裤子放下,身上沾满鲜血,让观众直面这种虚构但又真实的残忍。

安娜·门迪埃塔的行为艺术《用男人的头发制作胡须》

但真正让更多的普通人引起注意的是门迪埃塔的死亡。这位才华横溢的女性艺术家于1985年去世,当时,她与丈夫卡尔·安德烈(Carl Andre,美国极简主义雕塑家的代表人物之一)产生了激烈的争吵,而后,门迪埃塔从公寓34楼掉下来,当场死亡。谋杀嫌疑最大的卡尔·安德烈虽然被拘捕审判,最终却被判无罪释放。其中的缘由,众说纷纭,但门迪埃塔的死因,始终是艺术圈的一个谜。2016年,伦敦的泰特现代美术馆(Tate Modern Museum)扩展了展览空间,安德烈的作品和门迪埃塔的作品得到永久保存,并在新馆开幕时展出。开馆期间,曾有一群女性主义者在馆外游行示威,表示女性群体对这桩历史悬案的不满,还包括对展览设计的抗议。在人们游行的标语上,这样写着:“嘿,泰特美术馆,我们要报仇:安娜·门迪埃塔到底在哪里?”

安娜·门迪埃塔(Ana Mendieta)的行为艺术

玛莎·罗斯勒 Martha Rosler

在女性理论的研究中,生于1943年的美国艺术家玛莎·罗斯勒是非常重要的一位。我在美国的专业学习中认识到这位在视频艺术方面具有里程碑意义的作者。罗斯勒的艺术融合了多种当代艺术语言,如摄影、图像、文字、视频、雕塑、装置与行为艺术。同时,她也是一位著名的理论家和学者,对摄影和录像的历史,以及图像的文化批判方面有诸多成果,撰写了大量有关的文章。

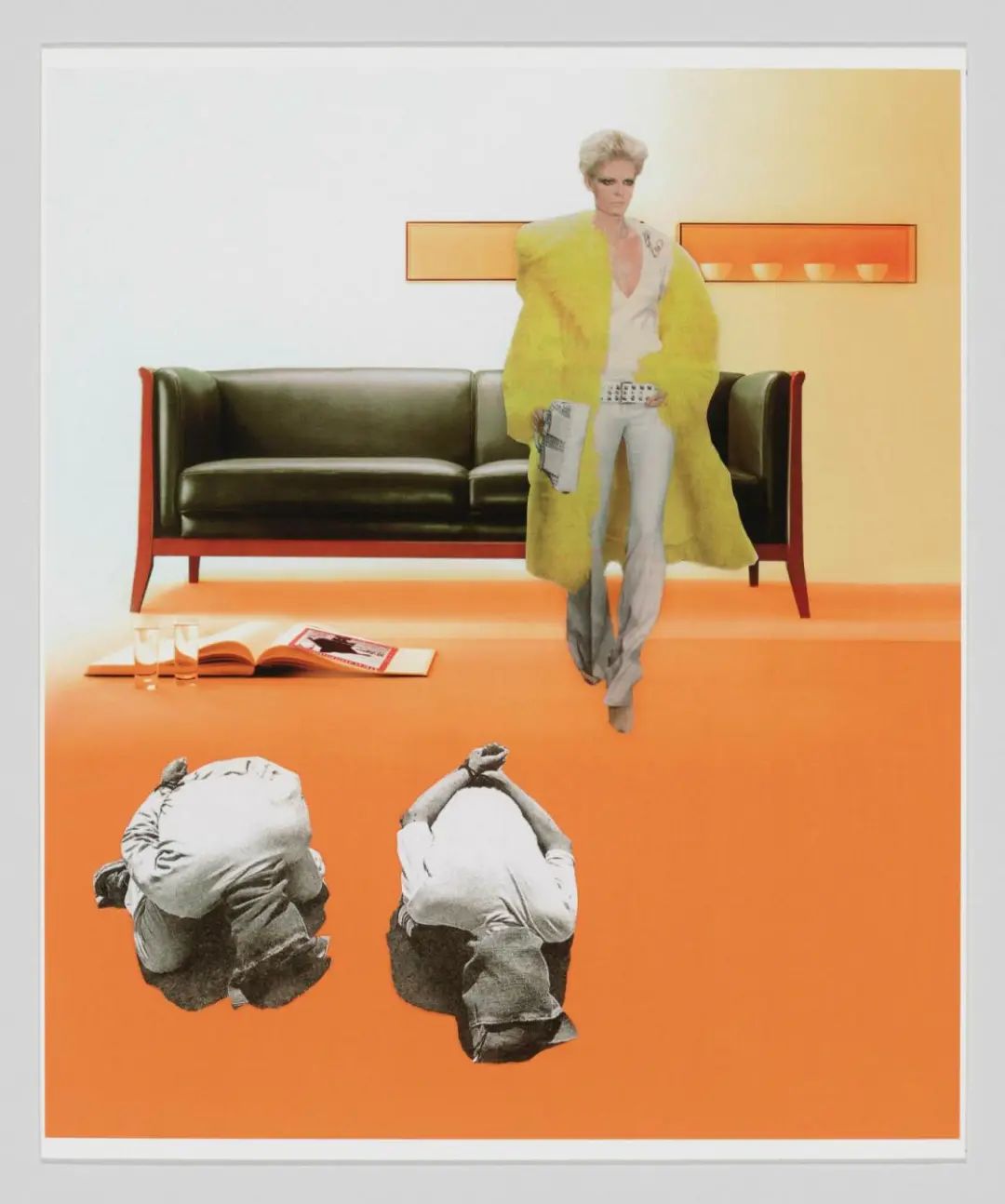

Martha Rosler的拼贴艺术

罗斯勒在美国和国际上还做过许多有关艺术与社会关系主题的演讲。她曾在美国新泽西州的罗格斯大学任教30年,在德国法兰克福大学、加州大学圣地亚哥分校,以及其他大学担任客座教授。罗斯勒的作品主要围绕日常生活和公共领域,聚焦女性的经历,用非常规的方式来推广和探讨艺术作品的社会意义。通过富有政治含义的符号与象征,去创造视觉的新含义,提出关于民权、平权的各种问题。

Martha Rosler《厨房符号学》(Semiotics of the kitchen, 1975. 6分钟)

像是她的代表作《厨房符号学》(Semiotics of the Kitchen,上图)中所呈现的那样,从日常生活与居住环境的内部去观察女性的身份与功能,去反思日常表象下涌动的不公平与性别压抑,可以视为是对传统女性角色在现代社会中的嘲讽。

《厨房符号学》是一部女性主义艺术的开创性短片作品,尤其在视频艺术领域里占据重要的地位。作品里,罗斯勒模仿了早期电视烹饪节目的形式,按照ABC的字母顺序,面无表情地一一展示了厨房里女性常用到的工具。她的手势、言语、语气虽然只是在描述厨房用品,但是,类似于:挤、压、打、捅、砸等动作,总传递出一种危险信号与身份的压迫感,暗喻厨房词汇给人身体造成的伤害。她用厨房里的身体充当信号系统,隐喻父权社会对女性身体的伤害、身份的压制、思想的束缚,让观者在意想不到中察觉女性在生活中可能面对的不幸。

罗斯勒认为,《厨房符号学》所传递的“阴暗幽默”旨在挑战社会对女性身份的刻板要求——社会强加于妇女对家庭生活的期望;更广泛地说,是语言与符号在确定这些社会期望方面所产生的规定作用。

Martha Rosler的拼贴艺术

Martha Rosler的拼贴艺术

玛莎·罗斯勒并不是只关心女性,她的其他作品还关系到了其他的民权问题,例如难民、贫穷、少数民族和无家可归的人,从居家环境到公共场所和运输系统,从媒体报道和战争舆论,从建筑结构到景观建成等,她对人类生存的社会大环境都有关注。可以说,罗斯勒的艺术既是私人的,也是公共的,常引起广泛的社会关注。

玛丽·贝丝·埃德尔森 Mary Beth Edelson

整体而言,在20世纪60年代之后,男女性别身份的差距较此之前只是有相对改善,但从未得到彻底解决。虽然,我们经常看到一些女性艺术家在艺术机构举办展览,并在各类国际赛事中荣获大奖,但是这并不能代表女性艺术的整体社会地位得到足够的认可。在埃德尔森的代表作《父权制度的灭亡/解剖课》中,她就用戏谑的方式传递出这种社会身份的畸形状态。

埃德尔森《杜普教授的解剖课》(Death of Patriarchy/A.I.R. Anatomy Lesson,1976)

画面中,一群知名的文化女性正要对象征着父权的“男性尸体”进行研究和剖析,这正是对17世纪最著名的画家伦勃朗的成名作《杜普教授的解剖课》的解构。

埃德尔森是位一生都在创作的勤奋艺术家。她的创作包括了绘画、摄影、拼贴、素描、雕塑、装置和行为艺术等。在13岁左右,她就开始在芝加哥艺术学院的周末班学习绘画;1951至1955年,她就读于印第安纳州格林卡斯尔的德堡大学,主修艺术(辅修哲学和演讲)。在1958年,她从纽约大学毕业,获得艺术学硕士(MFA,纯艺术领域最高学位)学位。在她的早期绘画中,我们可以看到马奈、塞尚和马蒂斯的绘画影响。在70年代后,埃德尔森关注女性主义,决定从绘画转向观念艺术的创作,并在艺术运动的思想框架内表达自己,她的艺术创作和开展的各类社会活动都在挑战父权制主导的主流价值观与美学判断。

作为“第一代女性主义艺术家”,埃德尔森和美国70年代的女性解放运动密切合作,完成了一批极具代表性的、批判社会框架中重男轻女的作品。创作时,她运用宗教、历史、文化中的常见符号与为人所熟悉的视觉元素去表达自己对父权社会的抵抗。这一举动也引起了很多文化保守派的反对。例如,埃德尔森1972年创作的一幅拼贴画《一些活着的美国女画家/最后的晚餐》被视为“女性主义艺术运动最具标志性的图像之一”,同时也激起了相当多的不满。

埃德尔森《最后的晚餐》

埃德尔森直接挪用了达·芬奇的《最后的晚餐》,将基督及其门徒的面孔换成了当时美国著名的女性艺术家的照片头像。画中心的基督被乔治亚·奥姬夫(Georgia O’Keeffe)所取代,十二门徒则被换成了琳达·本格利斯(Lynda Benglis)、路易丝·布尔乔亚(Louise Bourgeois)、伊莱恩·德·库宁(Elaine de Kooning)、海伦·弗兰肯塔勒(Helen Frankenthaler)、南希·格雷夫斯(Nancy Graves)、莉拉·卡岑(Lilla Katzen)、李·克拉斯纳(Lee Krasner)、路易丝·内维尔森(Louise Nevelson)、小野洋子、M·C·理查兹(M·C·Richards)、阿尔玛·托马斯(Alma Thomas)和朱恩·韦恩(June Wayne)这12位女性艺术家的脸。并且,埃德尔森还不止于此,在《最后的晚餐》的四周边框中贴满了其他女性艺术家的头像。这些女艺术家作为一个群体,颠覆了女性在宗教和艺术史图像中的双重从属地位,表达了关于“我们”而不是“我”的明确政治诉求。

埃德尔森《父权制的死亡》(Death of Patriarchy/Heresies 1976)

埃德尔森创作的唯一目的就是:挑战定义传统艺术的规则和习俗。因此,她经常取材自圣经或是神话中的故事与偶像,然后把男性主角换成女性。在类似《最后的晚餐》的这种置换之外,她还喜欢把传统故事里的女性原型进行改造,去故意破坏她们传统的“真善美”,撕去女神的光环,将其描绘为浪女、骗子或战士。自70年代之初,埃德尔森就开始创作这类型的拼贴艺术,收集和打造了一批“坏女人”,如:人称“古埃及诈欺大师”的Baubo、在爱尔兰文化中象征生殖力的女神 Sheela-na-gig 和好莱坞电影《蛇蝎美人》(Femme Fatal’s)中的性感女骗子的形象。

瓦莉·艾丝波特 Valie Export

瓦莉·艾丝波特1940年出生在奥地利,在一个修道院长大,她接受的是奥地利最为保守的道德教育。那时的她还不叫Valie Export,Waltraud Lehner是她的原名。长大之后,她在维也纳国立纺织工业学院学习绘画和设计,并以剧作家和编辑的身份在电影界工作过。婚后她随夫姓,一度改名为 Waltraud Hllinger,但从1967年开始,她放弃了父亲和丈夫的名字,为自己取名VALIE EXPORT,这些字母全部大写,来自于一个受欢迎的香烟品牌,试图去抹去这个女人的名称所隐含的一切社会信息。

VALIE EXPORT

在60、70年代,她完成了一系列突破性的电影和行为艺术,将一种激进的、体现女性反抗的新艺术形式引入欧洲,并研究了身体与环境、文化和社会之间的政治关系。艾丝波特跨学科的扩延电影(Expended Cinema)实践,使用身体为艺术媒介,令她成为早期行为艺术家的代表之一,在观念艺术、社会美学等方面与约瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys)和阿兰·卡普洛(Allan Kaprow)这二位男性大佬齐名。

Valie Export ,Body Configurations

艾丝波特的艺术不仅包括录像装置、行为艺术、动画电影、摄影,还有雕塑及出版物,被认为是欧洲最早最激进的女性主义创作之一。她早期的革命性作品,如《触摸电影院》、《生殖器恐慌》(Aktionshose:Genitalpanik)和《身体符号行动》(Body Sign Action)都大胆直接,让观众为之震撼。这些行为艺术,让人们深刻意识到了性别歧视、监禁、暴力对于一个女人的伤害。

Valie Export 《生殖器恐慌》

1968年至1971年期间,艾丝波特带着其作品《触摸电影院》(Tap and Touch Cinema)在欧洲的十个城市之间进行展示。在这项街头公开的、革命性的行为艺术中,艾丝波特在她裸露的上身周围穿戴了一个小小的、手工制作的“电影院”——她的身体从“电影院”外是看不到的,但任何人都可以通过进入“剧院”的窗帘,用双手伸进来触摸她的身体。在城市的街道上,艾丝波特邀请男人、女人和孩子来触摸她的“电影院”。

Valie Export《触摸电影院》

此刻,艺术家的身体不仅是物理上的存在,还是心理学上诱惑,更像是文化里象征性的语言。人类的身体,尤其是女性的肉体,带着诱惑的温存,无论身体的主人有无此意,在社会生活的公共空间里都是一种禁忌。

《触摸电影院》的提法显然是故意的,艾丝波特的大胆与挑衅也在于此。“对我来说,基于一点的接触,是关于‘如何’和‘在哪里’感知到事物的边界,以及边界会在何时、何地、如何毁灭”,艾丝波特这样说。这件作品在民众之中反响强烈:当地媒体以恐慌的态度回应了这件挑衅的艺术,甚至有一家报纸将艾丝波特与女巫齐名。艾丝波特却笑称,“你知道吗?在奥地利有一场反对我的庞大运动。”

在此之后,“艺术女巫”也成了艾丝波特对自己的戏称,仿佛是作为一种肯定。而把具有反抗精神的女性贴上女巫的标签,这项历史悠久的罪名与执行,也是一种社会文化对女性之禁锢与偏见的再次有力佐证。历史对于性别身份、公共空间和刻板印象的约束从未消减,这个依傍着人类文明进程的事实值得我们去反复思考、去坚决抵抗。这种挣扎与抗衡,就成为了艾丝波特的女性主义艺术表达的核心,也是其艺术影响生活的具体执行。

莎拉·卢卡斯 Sarah Lucas

英国艺术家莎拉·卢卡斯创作过很多隐喻身体的雕塑,与上面提到的几位艺术家不同的是,她的作品永远带有幽默荒诞,甚至挑衅的意味。她1962年生于伦敦,创作包括摄影、雕塑、装置艺术等形式,基本上都围绕着性别这个主题展开。面对性别这个严肃的议题,卢卡斯总是用一种嘲讽的态度去剖析,把各种非艺术材料拿来做雕塑,例如报纸、香烟、水果、蔬菜、尼龙袜和内衣内裤等,甚至还包括过一整个马桶。她的作品看上去凌乱邋遢,但总让人会心一笑,调皮且恰到好处。

莎拉·卢卡斯(Sarah Lucas)《原汁原味》

1994年,她的作品《原汁原味》(Au Naturel)通过将一些日常物品组合在一起,幽默隐喻了一个男性和女性的结合:一张弯曲的旧床垫上,有一只铁桶和两只香瓜,旁边是一对橘子和一条竖起的黄瓜。卢卡斯仿佛开了一个玩笑,抽象的性被简单地肢解成了多个部分,而我们则被置于了观众的位置。《原汁原味》没有任何明显的道德评判,没有流露出任何关于性的尴尬或是羞耻,作为观众的我们,看到这样明显的性器官的比喻,也不会感到半点儿内疚。

莎拉·卢卡斯(Sarah Lucas)

卢卡斯的风格有明目张胆的挑衅和辛辣大胆的讽刺,虽然她一直讨论着严肃的性别问题,但并没有急于给这个问题下判断。她用玩笑的态度让观者重新审视自身对两性角色的看法,亦要揭示英式幽默里令人不安的一面。可以说,卢卡斯的哲学既包含来自女性对男权社会的抵抗,也流露着她自鸣得意的滑稽手法,来模仿并嘲弄男性姿态。她用一种无所谓的态度观察后现代社会中的性别问题,似乎在淘气地告诉其他艺术家们:你们不必再坚持把性别和性政治作为女性艺术的必要课题,而是利用这种环境与文化现状制造一种视觉的双关语,或干脆讲一个粗俗的下流笑话。

莎拉·卢卡斯(Sarah Lucas)的软雕塑

我认为,卢卡斯的高明之处就在于她的艺术混合了高低艺术(High art and Low art)与文化之间的相互转换。一般来说,高级艺术(High art)是用来形容那些具有精美外观和在制作工艺上具有挑战性的艺术作品;而低级艺术(Low art)则用于描述那些制作技术上不具专业性的,且美学上并不能令人感到愉悦的艺术品。高低艺术之争是许多当代艺术家在创作中都会思考的问题,因为他们不信仰艺术家的天才光环和手艺技法的绝对权威,而是在意自己的艺术品赋予他人解读与反思的能力。

大部分将自己的创作描述为“低级艺术”的艺术家认为,高级艺术只是附和资产阶级趣味而制造的装饰品,并不具备批判现实的价值。而卢卡斯的独特之处就在于她对于高低艺术之争的理解与诙谐运用。熟悉低级艺术语言的她,其实是一位高级的文化批评家,在调侃一种基于文字和图像的敏感戏剧。人们之所以能在她的作品前会心一笑,抑或是感到被冒犯,正是因为早就熟悉和掌握了这种低级趣味的心理暗示与文字游戏。

莎拉·卢卡斯(Sarah Lucas)的雕塑

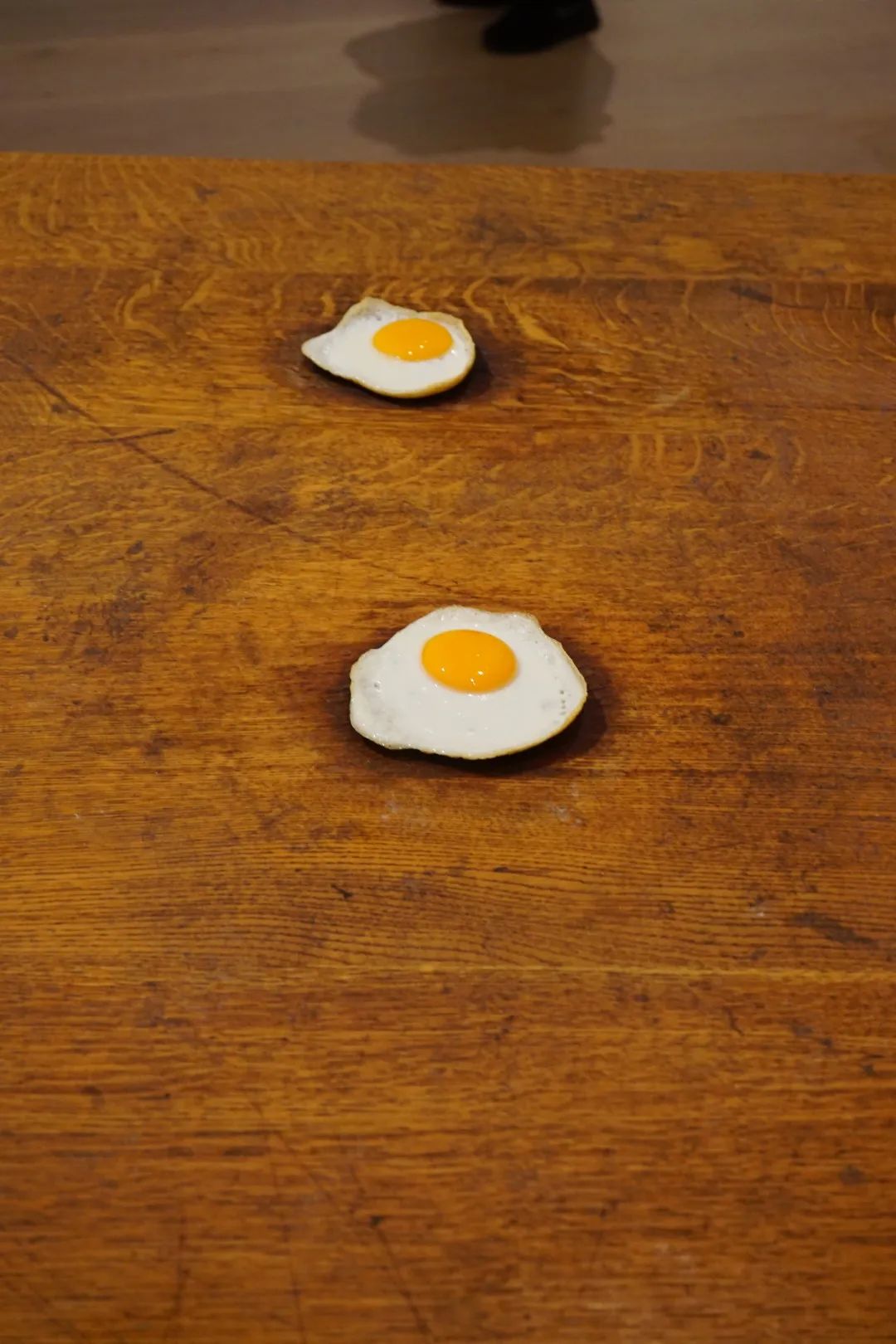

所以说,卢卡斯在美术馆里做出的直接挑衅,就像是对那些建立起性暗示与性歧视的人们竖起中指。她的玩笑正是证明了在当代社会与流行文化中,这些日常物件与视觉符号背后埋藏着的、人们对于物质的表征和对于性问题的满是焦虑的欲望。就像是她用尼龙丝袜制作的没有头部的女性身体,还有《一千个给女人的鸡蛋》,用投掷生鸡蛋、释放情绪性的艺术参与项目,以及那毁灭性的现场视觉效果,卢卡斯刻意制造文化领域里的某种“恐慌”。

莎拉·卢卡斯《一千个给女人的鸡蛋》(One Thousand Eggs: For Women)

鸡蛋作为一个日常生活里最常见的卵子,既是食物也是一个掩藏于话语表面的符号。女人在很多时候就是一个个长着性感长腿、套着尼龙丝袜的活动卵子,而卢卡斯在她的美学活动中要做的,就是撕开文化、秩序、控制力与消费主义遮蔽在女性问题之上的糖衣,带领观众走向“一个立于悬崖边缘的危险境地”,把整个美术馆(客观存在的、规范化管理的、具有人文主义光辉的男权社会)搞得一团糟。正是这份直接表达勇气和放肆的幽默感,让我欣喜。“现在,我们正需要这位粗鲁的艺术家”。《纽约时报》的艺评人罗伯特·史密斯(Roberta Smith)这样评价卢卡斯,而我觉得她甚至还可以更粗鲁一点。

作者:苏也,《布林客BLINK》主编,艺术评论人