撰文 | LY

来源 | 苏冰会客厅

【前 言】

艺术家宁佐弘2018年定居在法国格勒诺布尔,回国的首次展览《入镜与出镜》于2021年11月28日开幕,但他本人却没出席。这还得说起他一波三折的“回家之行”,先是法国到上海进行了14+7的隔离,隔壁完毕后宁佐弘回了趟大连看望家人,不料正巧大连发生疫情,无奈被“困”,没法及时回到上海展览现场,只能在线上直播时“旁观”开幕。本次策展人苏冰的访谈带大家走进了解“旁观者”宁佐弘的艺术历程。

苏冰:是否可以简单讲述一下你的艺术经历?

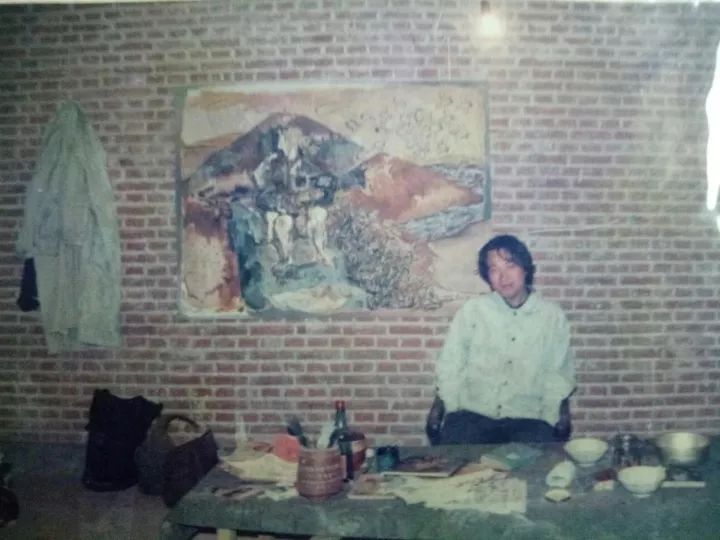

宁佐弘:我是1990年毕业于鲁迅美术学院教育系,毕业后做老师上了两年班,后来一直在家画画,1995年在大连长海县发现了一个海岛仓库(当时属于驻军部队弹药库)做了第一个工作室,创作了一批具有表现主义风格的作品,后来岛上的驻军部队撤出后,工作室被盗,所有东西都不翼而飞 。

大连大海王岛.宁佐弘工作室 1996年

1992-2000年期间差不多每年都会去北京,接触到杨茂源,王音,萧昱,方力钧,田彬等艺术家。记得是2001年3月来到上海,最早工作室是在七宝九龙路五号一个800平方米的仓库,当时用玻璃材质作了一系列装置作品,2001年12月4日那天搬到浦东画家村,2002年秋天又同画家村其他艺术家:朱永红、艾应栩、琨布雷、王瑞浩,周云侠、胡杰,朱神刚、苏胜前等一起去青浦朱家角,算是形成朱家角最早的艺术群落。

2002年宁佐弘的工作室迁到上海青浦区朱家角

2005年-2009年期间工作室又搬到上海大学附近的锦秋花园和南汇新场镇的大东方艺术区。重新再次回到朱家角是在2010年,当时工作室在朱家角酒龙路334号。

2018年6月25日 宁佐弘在上海朱家角工作室

苏冰:你什么时候去的法国?在法国,作为艺术家是有一个职业身份的吧。

宁佐弘:2018年7月12号到了法国格勒诺布尔,开始因为有一些语言上的障碍,接触的面比较有限。后来参加了一个民间艺术协会,欧洲的这种协会其实在18世纪、19世纪可能就已经存在了,发展得比较成熟。每个协会有自己的风格取向,所以只要是他们协会方认可了你的作品,就可以加入他的协会,艺术家用作品说话。这个和我们国家不一样,后来我在法国又参加了一个国家认证的比较正式的艺术家协会,这个协会给你一个像身份证一样的号码。你有这个号码后,你的展览和作品销售都需要用这个身份号码,也必须要通过这个代码进行银行转账,这是需要纳税的。每次做展览前需要有一个备案,当然每年需要缴纳一定的会费。艺术家可以参与公共雕塑、公共艺术项目,如果你没有这个身份,就像没有营业执照,你是做不了的。

2021年度沙龙艺术群展现场

艺术家宁佐弘在法国格勒诺布尔展览现场与嘉宾合影

苏冰:你在法国参加的展览,介绍一下吧。

宁佐弘:展览有几种,一种是和画廊合作,还有是和政府及美术馆合作,再就是各协会合作。来年三月份我的一个展览就是和政府机构合作,除了展览以外,他们还要艺术家把作品放在各个学校里巡回展示,这个城市的学校有一个艺术展厅,艺术家也需要和学生的互动交流。民间协会每年举办一次沙龙展,沙龙展是在一个我们居住的城市的美术馆举办。这个美术馆建筑有着200多年历史,最早是它是市图书馆,我觉得有意思的地方就在于这个图书馆当年是很多市民捐款建造的,捐款者的名字刻在图书馆一进门的墙面上。

2020 宁佐弘 个展 “距离”

de L'Arthaudiere 城堡,法国 Bonnet de chavagne

苏冰:你觉得法国南部那边的艺术家的状态是什么样的?

宁佐弘:他们的艺术相对比较多元化,每个阶层每个风格的艺术家都会有自己的市场。

苏冰:对你来说,学法语是不是一件很痛苦的事情?

宁佐弘:学法语并不痛苦,对我来说是一个新体验。可能是因为跟年龄的关系,我通常和别人打一个比方,像一碗水那样,我已经装满了,再往里倒很难倒进去,只能把原来的水倒出来。所以说法语对我来说,学会之后会过一段时间就忘记了哈哈。

宁佐弘和朋友在阿尔比斯山Alle d'Hues 滑雪场

苏冰:你在法国会经常做中国菜吗?

宁佐弘:对,因为经常有聚会,每次聚会通常每个人带一个菜,大家放在一起吃,所以每次我都会做一个中国菜。

法国格勒诺布尔 城市一景

苏冰:记得很早之前,我们在上海M50艺术区旁边的饭店还做过一个夜宵展。

宁佐弘:对,是2004年在澳门路一个火锅店,展览名字就叫《夜宵》,晚上十点开幕,当时是每个艺术家做一个菜,参观者花二十元买一个门票,就可以有夜宵吃了,呵呵,挺有意思的,当时有很多人参与了。

苏冰:这几年朱家角艺术区变化比较大,最早一批艺术家比如张旭波/忆铭/黄珺/蒋非默/杨戈/大侠/潘海/庞海龙等,到现在新入驻的年轻艺术家有陈恩利/普鹏/李建华/陈清勇/文廣/毛君/柳毅/许华荣/陶发/潘禹成/熊俊辉……时隔这些年你再次回到朱家角工作室,你的感受是什么样子的?

宁佐弘:五味杂陈,有点难说,在法国待了3年,回来又隔离,隔离后差不多一个月时间我才感觉逐渐适应这个节奏。但其实上我是有点不适应,包括各个方面,就好像两个频率一样,我需要重新找到自己以前的频率来适应这里。

《联结》 装置 2013

中国朱家角(左)印度孟买(右)

苏冰:你这次很颠簸,法国回上海隔离之后,从上海回到大连老家,因为突发疫情又回不了上海。

宁佐弘:我觉得这也是上天给我一个机会,让我能多陪伴父母,所以我心里很坦然地接受,这要比我纯粹待在隔离酒店舒服的很多。

苏冰:这次《入镜与出镜》三人展,你主要展现了两个系列作品:一个是同源系列,一个是彩色的软雕塑。

宁佐弘:是的,同源系列是纸本作品,类似于像中国书法所谓的乱书;这些是和中国佛教有一定的关系。另一个系列是彩色粘土雕塑。它和我的生活有一定关系,它鲜艳很纯粹,也很脆弱。我觉得这是两个极端。一个极端是物质,另一个极端是精神。

《入镜与出镜》展览现场

苏冰:这批彩色雕塑系列很有意思,与之前作品呈现的灰色调大有反差。

宁佐弘:2016年偶然参与郜晓琴导演的在PSA的一个戏剧项目“在阳台上飞一会”了解到这个新材料,它的特点是不粘手,干得快,但很脆弱。容易损坏,不过损坏后可以再弥补,于是做了一个系列。这个材料有弹性,像人的感情一样,脆弱而又敏感。

《不要动-4》系列 雕塑 2016

苏冰:聊聊对你创作影响比较大的艺术家有哪些?

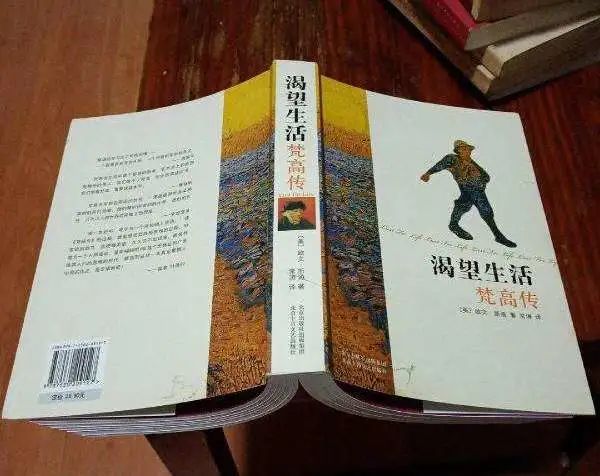

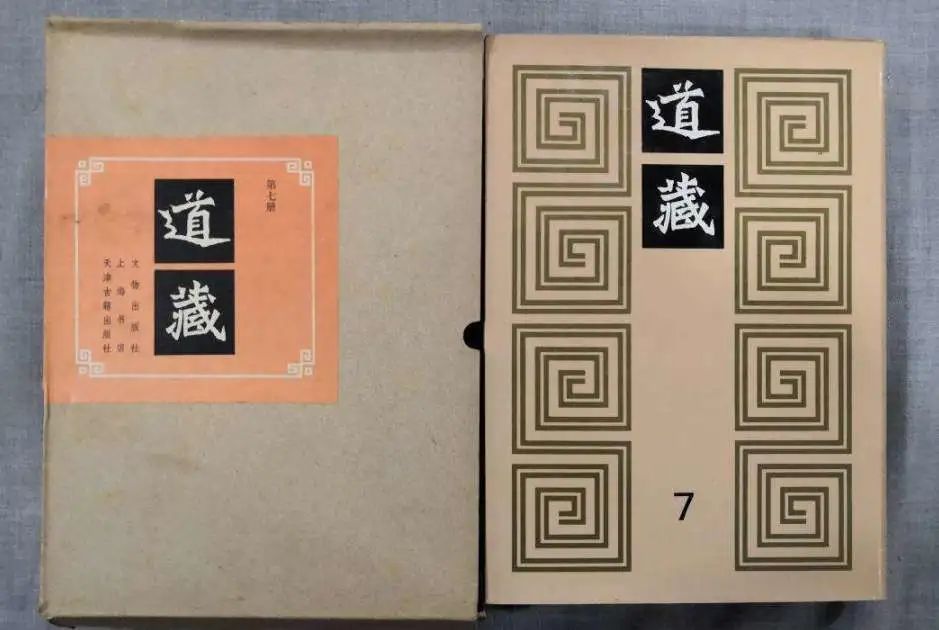

宁佐弘:读大学期间受到西方画家埃贡·席勒、高更等的影响,尤其欧文斯通写的《渴望生活-梵高传》的影响,当时每个月生活费是60-80块,曾经献血为了买了一套上海古籍出版社的《道藏》全书(好像是400多块),记忆深刻。那时受到西方文化思潮冲击和影响,关注的艺术家是塔皮埃斯,伊门道夫,博伊斯和杜尚,但觉得自己的终究根本还是在中国传统文化里面。

《渴望生活-梵高传》和《道藏》全书

苏冰:你的一些早期的作品创作灵感来自于梦,你经常做梦吗?

宁佐弘:2009年前经常做梦,有的梦很有意思,记得又一次梦到梵高,他拍拍我的肩头说我比你好很多了,我有个弟弟提奥你却没有。之后我常常打坐,很少做梦。

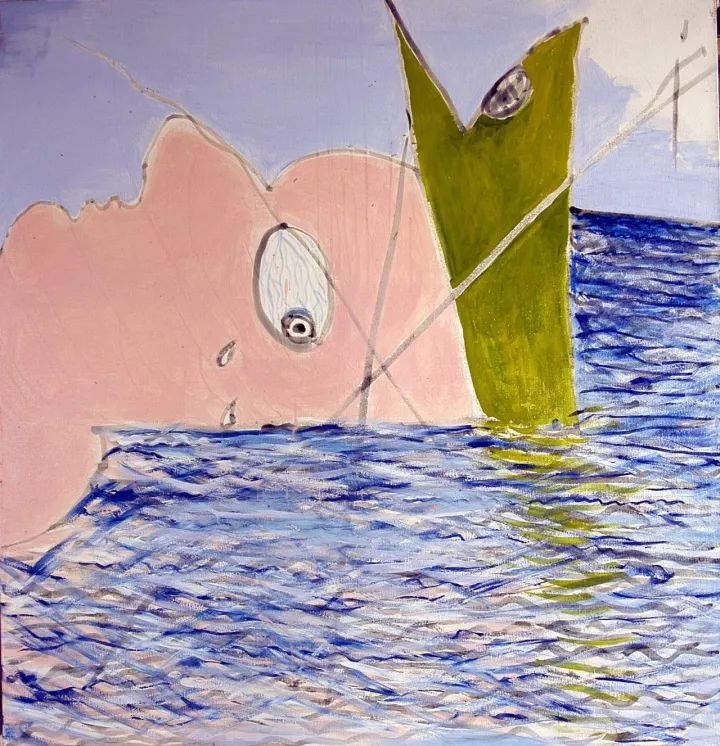

作品名称《午后》 布面绘画 2003

作品名称《爱琴海》 布面绘画 2003

苏冰:你现在还打坐吗?

宁佐弘:是的,现在差不多每天都打坐,乐此不疲,已成为我生命中的一部分。它是人和时间空间的合一,我觉得这个是我们东方文化精髓的东西。

苏冰:哈哈,我一直觉得你的生活就是你的艺术。

宁佐弘:我是生活和艺术好像常常混在一起。当然艺术是否有界定?似乎我一直是活在边缘的旁观者,存在但没有力量,不确定,模糊。

2019年于尼姆城市双年展合影从左至右:策展人苏冰、帕特里斯·路本,艺术家宁佐弘