作者:Jacky

写在前面:和《地狱边境》(Limbo)一样,Playdead工作室给这款在6月末发售的新作起的名字只由一个单词组成:Inside。国内友媒有些将之译为“深入”,有些译为“囚禁”,似乎并没有达成一个公认的译名。而鉴于《Inside》的整体风格、游戏玩法、故事情节都是那么地灰暗艰涩、耐人寻味,即使打出结局也还是让人不由地陷入沉思摸不着头脑,对于“Inside”一词实在难以得出一个狭隘的定义,也没有这个必要,所以本文还是继续使用《Inside》吧。

另外,本文仅介绍该作品的整体轮廓以及开发人员的相关故事,不提供解谜攻略或结局解读,所以还没入坑的同学也不需要有被剧透的担忧。

精神续作青出于蓝胜于蓝

作为《地狱边境》的精神续作,《Inside》承袭了前者的许多设定和特点:游戏行进方式是横版动作+解谜;游戏画风昏暗冷峻、以黑与白为主要用色;场景和音乐构筑出一种诡异阴森的气氛;从游戏开始到结局没有任何台词对白;主角是个小男孩。

不过,《Inside》并不是单纯的换皮或延续。

对比前作,《Inside》的画面表现或者说画面应用明显有了进步。人物的动作以及光影效果更加真实自然,在游戏前期有一段小男孩从水下游出水面、阵阵波浪层叠摆动、雨水缓缓落下的画面,在神秘阴森的氛围下透着一股怪异的美。

另外,主角虽然同样是个小男孩,但这次穿上了一件深红色的衣服,跟周围黑白相间的环境形成强烈的对比(让人想到《辛德勒的名单》),进一步加重了突兀感和紧张感。在神秘面具人、恶犬、探照灯、监视器的持续追捕下,玩家可要额外小心行动。

在《地狱边境》中,还有光点之类的线索帮助玩家解开谜题,但《Inside》里基本没有任何形式的提示,玩家只能通过自己细心的观察和联想才能找到答案。这也加深了游戏的阴森、压抑的氛围,当然了,也增加了游戏的难度,但这似乎正中目标玩家下怀。

随着摆脱一波波敌人的追捕,通过一个个谜题关卡,玩家操作小男孩逐步深入到一个类似于大型研究基地的地方。除了戴着面具的神秘人和他们身边的恶犬,我们还会遇到一些被类似食脑虫控制的猪。

基地里面还有穿着西装或工作服的基地人员、似乎是来参观的带着小孩的家长,以及越来越多像前面遇到的猪一样行尸走肉的人型生物(暂且叫他们傀儡吧)。基地人员面对成群结队的傀儡做着什么记录,就像在检验工厂产品一样,旁边的参观人员也泰然自若,似乎这是再正常不过的事。

玩到这个时候,大家肯定不禁会想:为什么那些戴面具的神秘人要放狗追杀小男孩?这个地方是干嘛的?那些狂暴的猪怎么了?是什么让这么多傀儡像行尸走肉一般任人摆布?

当小男孩设法跳到猪的背上,将头探进神秘的发光头盔里,玩家会发现自己可以操作不远处那些傀儡。这个震撼的瞬间会让许多玩家起鸡皮疙瘩吧,难道这就是“Inside”的含义吗?跟前面的各种疑问一样,游戏依然没有给出任何答案。或者说,全凭玩家怎么理解吧。

在后面的游戏过程中,小男孩依靠“inside”傀儡、依靠利用包括反重力水流的各种装置或者干脆混进傀儡里头来通过各种谜题关卡和敌人的追捕,一步步走到神秘基地的核心。在其中一个场景里,混在傀儡之间的小男孩不得不全程跟随傀儡的行动、低着头排着队一副麻木不仁的样子、掩藏自己是个正常人类的事实,以躲过监视器的追捕。

最后当小男孩终于触及到神秘基地核心、接近故事结尾之后,游戏又迎来了戏剧性的转折,玩家一路上走过来的种种疑问仍然没有得到答案。

神秘基地、傀儡、小男孩,这些具象到底影射了什么?贫富差距?资本社会的丑恶?无政府主义?底层劳动者的麻木?对自由和解放的追求?这些问题直到制作人员表出来都没有得到解答。

不过,耐人寻味的开放式结局也让玩家们不由地争相探讨和挖掘,玩家论坛和视频网站YouTube上关于《Inside》结局的分析讨论层出不穷。全球第一游戏主播PewDiePie的《Inside》游戏直播视频总播放超过1500万,他还评价该作为2016年的最佳独立游戏。

口碑带动销量,连前作都卖疯了

除了获得游戏主播的青睐之外,IGN和Polygon等媒体都将《Inside》评为2016年目前为止最棒的游戏之一,其中IGN和Giant Bomb更是给出了满分好评。其他游戏媒体也普遍给出了非常高的分数。在刚过去不久的E3上,《Inside》也获得了最佳独立游戏展示的奖项。

《Inside》于今年6月末首先登陆了XboxOne,之后于7月8日登陆Steam(有官方简体中文版噢,售价为68元)。在没有参加G胖大招夏日促销的情况下,《Inside》仍然在过去的两周连续登上Steam销量排行榜前10(分别第5和第6)。等到游戏登陆移动平台之后,该作的销售成绩将会更可怕。

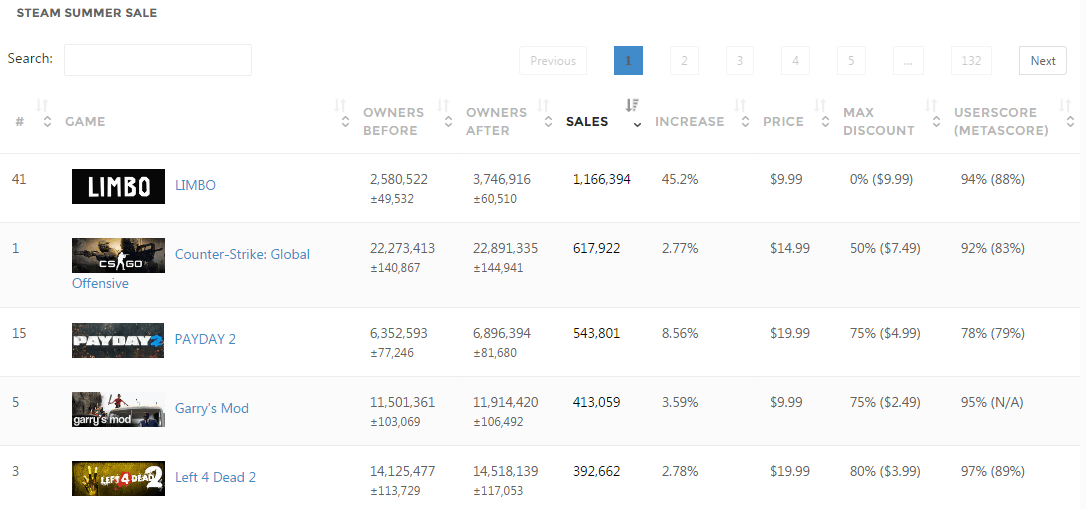

更有意思的是,《Inside》的走红,让6年前发布的《地狱边境》“回光返照”。后者在夏日促销活动的配合下,已经增加了超过110万的销量,同时也是整个夏日促销活动中唯一突破百万销量的作品。Playdead可谓是发了一笔横财。

Playdead工作室的前世今生

《地狱边境》和《Inside》的开发商Playdead是一家坐落于丹麦哥本哈根的独立游戏工作室,由Arnt Jensen和Dino Patti于2006年成立,从最初只有2人的团队发展到今天也只有25人。

研发资源和发行实力都十分匮乏的他们,自然不可能像其他游戏厂商一样多产,但花在内容层面上的功夫就更多了。《地狱边境》的制作用了接近4年时间,而《Inside》的制作时间更长。如Playdead的CEO Dino Patti所说:他们用10年的时间,在游戏行业留下了两块无法磨灭的“印记”。

而这两块“印记”都来源于10年前的一个创意。据Arnt Jensen所说,《地狱边境》最初只是一个情绪设定,一个概念,没有游戏主角,没有具体细节。后来按照设定把第一张草图画出来,Arnt意识到自己需要找到伙伴来一起将这个创意实现出来。

Arnt专门做了一个小小的预告片,试图以此吸引志同道合的技术人员和他一起进行游戏的开发。没想到这条短短的视频因其独特的创意而在网络上疯传,Dino机缘巧合看到了这条视频并且同样被其创意深深吸引。之后二人一拍即合设立了Playdead工作室开始《地狱边境》的制作,用自己的积蓄支撑了初期的研发经费。之后,他们从丹麦政府和北欧游戏扶持项目中得到了一些贷款,工作室也一度扩张到16人的规模,而游戏最终完成时工作室只剩8个人,其中坎坷可想而知。

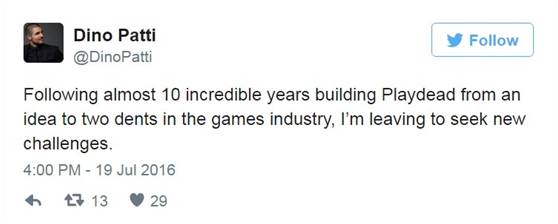

而经过这两款叫好又叫座的“神作”洗礼,Playdead工作室今天在游戏业界的地位和知名度水涨船高。但就在这个值得庆祝的时候,Dino在推特上宣布,他将离开已经服役了10年的工作室,去迎接更多新的挑战。

据外媒报道,Dino已经将全部所持股份转让给了合伙人Arnt Jensen。

“这段旅程太难忘了。我很幸运能跟这么多才华横溢的伙伴们共事过。在这时候离开,是因为我觉得公司已经成长到没有我也可以很好地运作下去的水平。祝这个团队在未来一切都好。”

大部分人在这个时候,应该都会坐享成功的果实和丰厚的回报才对。Dino选择这样的退场方式,不得不说魄力非凡,也难怪他能带队做出《地狱边境》和《Inside》如此独特且有深度、叫好又叫座的艺术品。

作为玩家,只能说希望Dino继续留在游戏行业里,为我们带来更多有意思的游戏吧。