撰文 | Soulart

来源 | 苏冰会客厅

Hutch Wilco(中文名:魏皓啟) 毕业于新西兰奥克兰理工大学艺术学院多媒体装置艺术、艺术史和哲学专业。自1998年起,就职于新西兰国家博物馆,任至高级项目经理。负责日常管理当代艺术展区、太平洋艺术展区、国际巡展项目和数届威尼斯双年展国家馆工作。

2016年,魏皓啟移居中国上海,以艺术家、独立策展人、艺术讲师和撰稿人身份在上海工作和生活。他曾受邀在上海视觉艺术学院、中国美术学院上海设计学院分别举办专业讲座;作为艺术家或策展人参与或执行了如德国多斯滕煤矿美术馆、上海多伦现代美术馆、Co Space艺术空间、湖北美术馆、温州年代美术馆等众多专业机构的展览项目;英文媒体《亚太艺术( Art Asia Pasific )》上海特约撰稿人。

苏冰会客厅 | Hutch Wilco

访谈者:苏冰(策展人)

访谈对象:Hutch Wilco 魏皓啟(新西兰艺术家)

编辑:张涵越、李悦

特别感谢翻译:张婷

苏冰:Hutch你好,好久不见,新西兰目前疫情怎么样?

Hutch:你好,现在新西兰的疫情已经基本被控制住。刚开始,全世界都在关注中国的疫情发展情况,没想到一个月以后就发展到了新西兰。现在海关出入境关闭,所以我也不知道自己什么时候才能够回到中国。最近我大部分时间是在家工作,偶尔会出去跟朋友见面,或者参观一些展览。疫情期间的居家隔离政策,并没有影响到我原本的工作状态。

苏冰:欧洲有些国家,比如说像德国、法国,自由职业者和艺术家在疫情期间得到国家的资助和补贴,新西兰有这样的政策吗?

Hutch:新西兰政府也有类似的扶植政策,受众面是全艺术领域,包括视觉艺术家、表演艺术家、音乐人、画廊和小型艺术机构等等,他们都得到了不同程度的资金补贴。

苏冰:你毕业于新西兰奥克兰理工大学艺术学院,之后就职于新西兰国家博物馆。你是怎么走上艺术这条道路的,能跟我们简单分享一下吗?

Hutch:我还是很幸运的。我的高中美术老师是新西兰的知名艺术家迈克尔·帕拉库法(Michael Parekowhai)。当时我16岁,对未来充满迷茫,是迈克尔看到我在专业上的天赋,指引我去学习美术并报考美术学院。迈克尔在当时的新西兰当代艺术界已经很有影响力,所以我经常有机会跟随他参与不同的展览筹备和参观各种展览,以及拜访很多艺术家。所以说我很幸运,很早就开始了解艺术行业的运作机制和流程。在我大学毕业那年,刚好新西兰国家博物馆的新馆开放,它的内容策划和运营理念更偏向于社会公共叙事。我很振奋,一毕业就有机会进去工作并开始慢慢接触一些策划项目,以及主动参与到和艺术家相互协作的过程中去。此外,我个人的创作内核也逐渐锁定到能源危机和环境议题上,也就是通过尽量利用现成品去表达创作观念,以避免在艺术实践中增加任何的物料能耗。

新西兰国家博物馆是南半球最大的博物馆。坐落在惠灵顿皇后湾附近,地处市中心,是新西兰唯一一家由政府直接管理的博物馆。

苏冰:你策划过很多展览。迄今为止,哪一个展览对你而言是最有感触的?

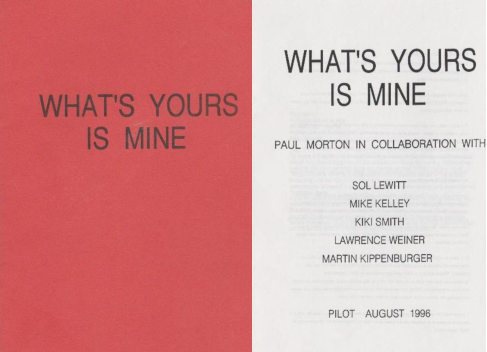

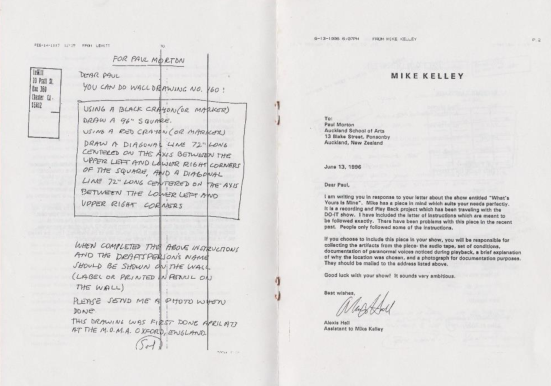

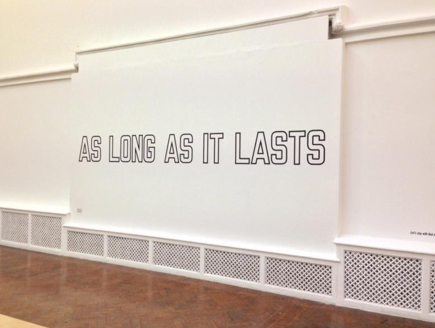

Hutch:这个问题很难回答,我在新西兰国家博物馆工作了十八年,前后大概策划和参与制作了上百个展览。但如果说比较有感情的,依然是我策划的第一个展览“你的即是我的”。那是1996年,我才21岁,还在大学读书。互联网在那时候的新西兰也并没有普及。所以,我通过老式传真机向海外发出信件,邀请了一批我个人非常钦佩的,国际知名的当代艺术家进行合作,比如索尔·勒维特(Sol LeWitt)、基基·史密斯(Kiki Smith)、麦克·凯利(Mike Kelley)、劳伦斯·韦纳(Lawrence Weiner)、马丁·基彭伯格(Martin Kippenberger)等等。我邀请每一位艺术家向我分享和授权他们的一件作品方案,然后我在新西兰的展厅现场将这些作品方案一一复现出来,从而完成的一次合作展览。这个展览对我后来的职业生涯有很大影响。二十多年以前,无论是观念创作实践还是当代艺术生态,商业意识和市场成熟度都是相对薄弱的,所以我竟然成功地完成了那个展览。这种策划思路如果放在这个时代,应该是很难实现,至少这批艺术大师们应该不太再会理会一个从遥远国度发来的年轻学生的合作邀请。

第一个策划的个展“你的即是我的 ”,奥克兰领航员项目画廊,1996 年

苏冰:你的作品一直在关注全球化议题,包括环境危机、食品安全、人口增长等等,当下的你对这些话题的感受又是怎么样的?

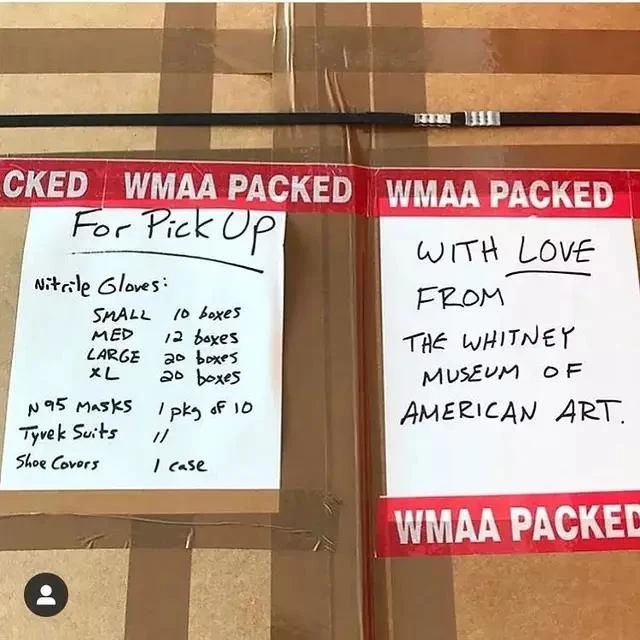

Hutch:大概二十年前,我就开始强调这类创作观念;直到今天,虽然还在持续以类似社会问题进行创作,但是我更迫切关注的,是如何思考解决这些问题的方法。如同一个英语谚语“The Canary in the Mine”里面讲述的,能够根据矿井内氧气等气体的状态而及时发出警告的金丝雀一样,艺术家也时常向民众预警一些严肃的社会问题。当下的艺术家,应该不只满足于提出问题,还应该试图寻找解决方案。艺术从业者应当全方位介入现实的社会生活,去努力改变一些现象。这次疫情之下,相当一部分的艺术机构和画廊也都在尝试一些积极的应对措施。比如我看到报道,美国的菲尔德博物馆(Field Museum)和其他十几家博物馆主动通过馆内的3D打印设备来制作口罩和面罩,以提供给医疗工作人员,这就是艺术领域在社会公共生活中起到贡献作用的例子。

惠特尼美国艺术博物馆向哥伦比亚大学欧文医学中心捐赠了6200只手套、10个N95口罩,一箱短靴和11套防护服

苏冰:是的,我们都需要行动起来。此外,你这几年来在中国也参与了很多艺术项目,比如宁波象山中岙村。我发现,你的作品在一定程度上也带有了东方元素,这样理解正确吗?

Hutch:是的,在新西兰的时候,我的艺术创作更容易基于一种西方全球化的视角。中国的文化带给我很多针对艺术的重新思考,让我意识到文化间的差异魅力,也提高了我对周遭环境的敏感度,让我更多关注在地生态。比如在宁波象山中岙村的艺术项目中,我希望自己的作品能够融入本地居民的生活,所以采用了当地的经济作物--橘树,结合东方的枯山水和文人供石的传统,以及一点波普艺术当中的鲜明色彩,来创作出一个优雅清新的园林式花园,从而让村民在自己的橘园中享受生活。

《文人之橘园》,宁波象山“橘”公共艺术节,2018 年

《文人之橘园》局部,宁波象山“橘”公共艺术节,2018年

作品简述:这件作品整合了晓塘乡当地的特产橘树和充气版的橘色文人供石所营造出一个当代的供石橘园。充气版的文人供石依然遵循“瘦”、“透”、“漏”、“皱”的传统特性,为橘园烘托出优雅的冥想空间。由于季节原因而在展期间栽培于橘园中的橘树苗,和碎石地面中的亚克力镜面的数量暗喻了我的故乡新西兰之最重要的两个星宿。第一个星宿是Matariki (毛利语) ,以在天空中的位置来指引庄稼种植的节气,在新西兰的传统毛利文化中极为重要;第二个星宿是南十字星座,最初由欧洲人发现,并随即成为新西兰的国家象征。橘园背后的立墙上将手绘一副简约的,借鉴利希腾斯坦波普风格的作品《日出》中旭日东升的图景。它既展现中岙村地域的基本景观,也在作品现场增加宁静祥和的气氛。对我来说,这个作品中的每一个要素都打造了中国和新西兰传统文化的综合体,喻示着两国之间的和谐关系,尤其象征了中国宁波的中岙村和新西兰的吉斯伯恩市这两个对本地而言都最为重要的“橘乡” 的纽带。

苏冰:请你也介绍一下福建延平艺术季的项目吧。

Hutch:在延平乡村艺术季的项目中,我把作品设置在村中池塘里,有三层含义。首先,当地客家风格的乡村建筑极富魅力,但是在现代化生活的冲击之下,正在逐渐消失当中。我希望我能通过复现这些乡建形态的作品将它们的样貌记录和保存下来。其次,我一直赞同艺术家的创作实践应当融入社会生活和事件当中,正如艺术家张培力、耿建翌和宋陵在80年代所创建的“池社”目标,即艺术融入生活,将艺术从狭隘的学术环境中剥离出来,尝试轻松地探索和社会大众间的互动关系。所以,作品和池塘的关联性也更加直接。再次,英语里有一个词叫“Reflect on History”,就是“反思历史”,而“reflect”也有“反射”的意思,所以在池塘的水面上,我也在考虑一种反观历史的意象。非常可惜,这个项目由于各种原因而推迟,今年又在特殊的疫情时态,我真心希望它有可能的机会实施。

2019年中国延平乡村艺术季(创作草图)

苏冰:你去过中国很多地方,想问一下你对哪一个城市印象最深刻?

Hutch:其实,武汉对我来说是个很特别,也很神奇的地方。我曾经有过很多次工作机会而造访武汉。最开始的时候,(哈哈)说实话这个城市给我的印象不是很好,总是夏天去的,天气太热,地面上到处都在基础建设。后来有一年冬天,因为东湖杉美术馆的开馆活动再次受邀去了那里,下了雪,突然极其美丽,整个城市很有意境,一下子就改变了我对它的感受。此外,我在武汉认识了很多很棒的朋友,也很喜欢武汉小吃,逐渐的,我对武汉的感情越来越深厚。

2016年 艺术家Hutch wilco与夫人张婷在武汉合美术馆的布展现场

苏冰:你现在最想念的是哪道中国菜?

Hutch:(哈哈)其实,我现在最想吃的正是热干面。在武汉吃到过正宗的热干面,我觉得太好吃了。在我上海浦东的家附近,有一个阿姨总是在街头做武汉的热干面,我也特别爱吃。可能因为我喜欢吃辣的原因哈哈。我现在在新西兰,为了解馋,就去亚洲超市买了一大瓶老干妈,然后回家自己做老干妈拌面(笑)。

苏冰:非常感谢今天你的访谈,也很期待早日见面。

Hutch:谢谢你的采访,我也期待早日能回到中国,吃上热干面。

艺术家Hutch Wilco和策展人苏冰在宁波中岙村合影