撰文 | 苏也

来源 | 布林客BLINK

我们很容易去相信,这个世界是在不断朝向一个更加伟大而光明的未来去发展的,换句话说,明天一定会比今天更美好。

的确如此,社会从未停止过对于进步和变化的追求,反复鼓励着我们演化为更加先进的人类。于是在今天,如何去接受一个人的自然与真实变得愈发困难。从外貌、内心到能力,甚至是人格,我们选择性地展示自己,给人看到的部分往往和一个人的自然属性相差甚远。关于一个人的真相,似乎比任何时期都显得更为神秘和难以保持。

安迪·沃霍尔《前与后:鼻子整容术 3》1962年,摄影:苏也

进化自我,强化自身,成功改造,几乎就是一个人最为直接的宣言:我的能力和毅力可以让我的身体做到这样,还有什么不可以?但是,这种对于更高、更好、更强的苦苦追寻,是否为一种虚妄,或是一种徒劳?究竟世界上是否存在着一个更好的自己?我们不得而知。

事实上,我们总愿意把社会和别人想象得很完美,但对自己又很苛刻。虚拟与现实间的矛盾不仅是我们与外部世界的争斗,也是一个人内心的分裂与挑战。怎么才能成为一个更好的自己?我们在内心已经把优越的自我虚拟化了,还编织得那么真实。

如果说,弗洛伊德的心理分析学曾一度告诉人,我们可以通过学习一个人的痛苦童年,从而了解他的潜意识,进而治疗如今这个荒诞年代里的人格缺陷,那么,在今天的世界里,或虚拟或现实的各种技术手段、各门渠道,则都在告诉我们:这里有千万条快速通道,可以帮助我们完成某种程度的进步与优化,也或是一种治疗与掩饰。人类就这样简单而有效地根据自己的主观臆断,实现了自我身体与心灵的重建。

美国当代艺术家托尼·奥斯勒(Tony Oursler)的新人体设计,数字图像

小到双眼皮手术,大到转变身体性别,一个人对自己身体的改造随着时代技术与观念的革命,正变得越发激进。技术的进步,观念的解放,让曾经很多只存在于幻想中的臆想变为真实。事实上,整个“后人类”(Post-human)的概念都与我们每天面对的虚拟与现实的关系分不开。这个概念源自科幻小说,但在未来学、当代艺术和哲学领域里都逐步推广,并延伸出去很多丰富的概念与思考。

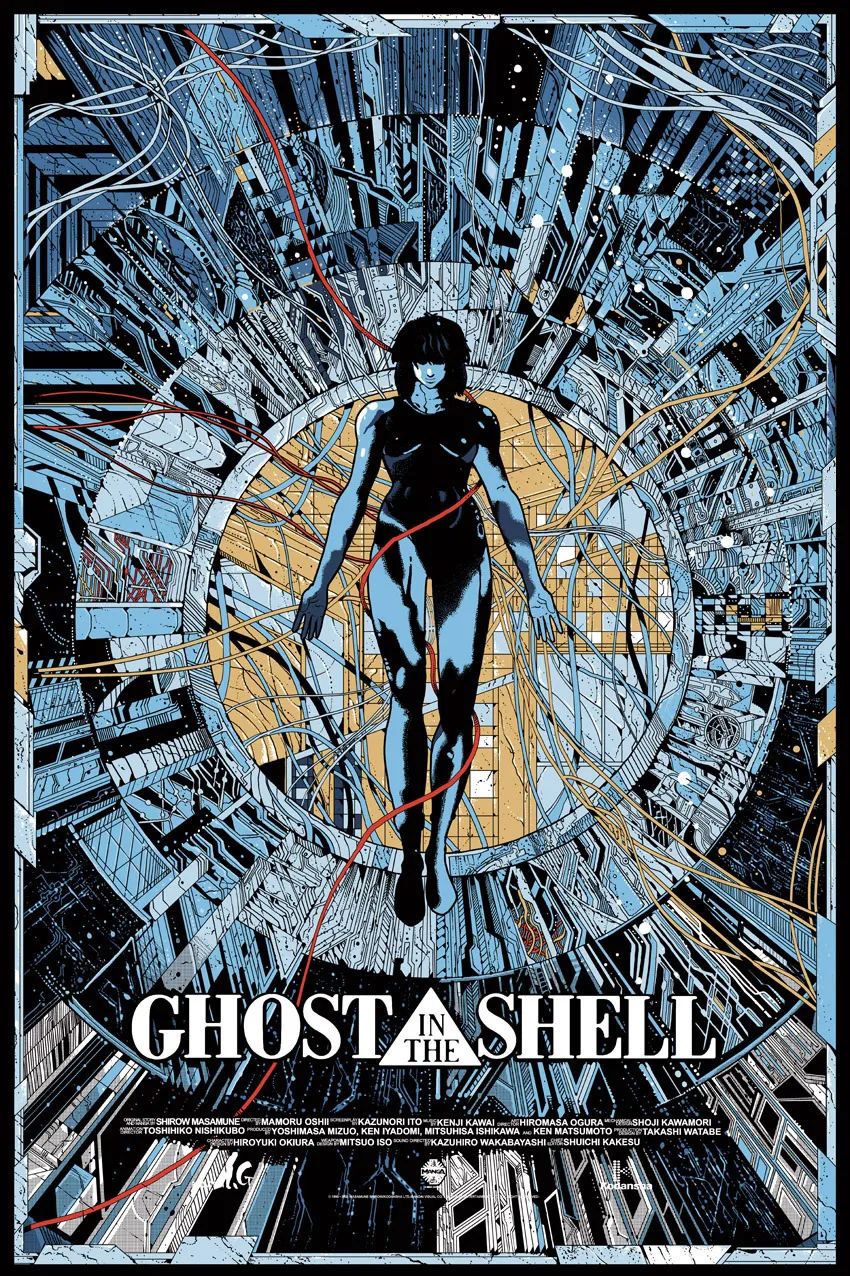

日漫《攻壳机动队》(Ghost in the Shell)封面艺术

从字面意义上看,“后人类”可被解释为:一个超越人类身体状态的人类或类人类实体。后人类既是一个科技层面的产物,也是一种哲学上的新观念,具体可指人类以现代高新科技为基础,凭借丰富想象,最新理念和审美意识,将自然人进行“设计、改造、升级”后产生的在一方面或几方面超越普通人类的新型人类。

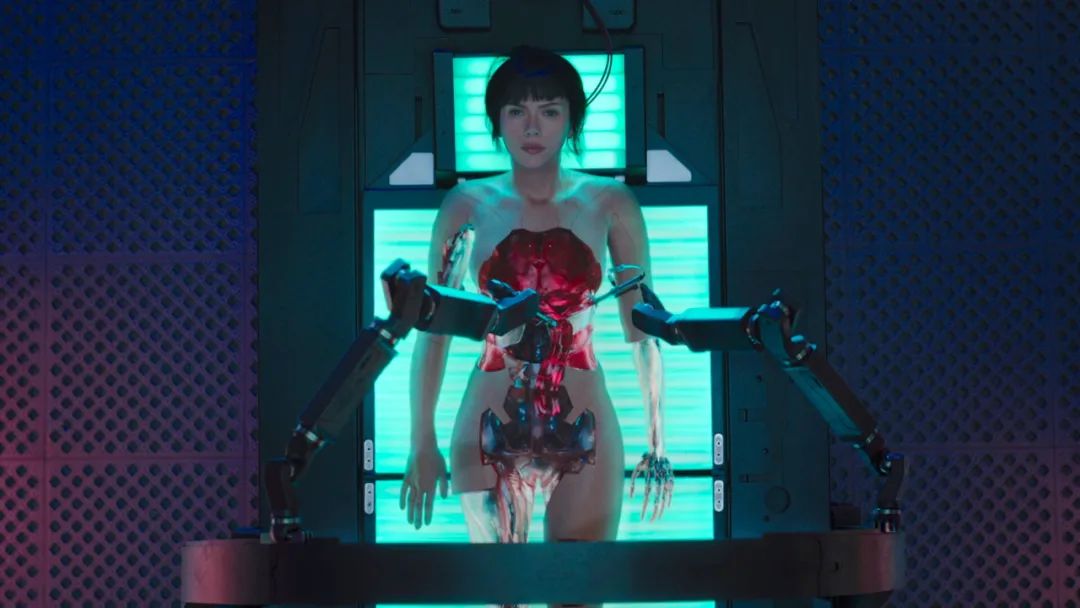

《攻壳机动队》(Ghost in the Shell)电影剧照

在几乎所有著名的科幻文学与影视作品中,我们都见过后人类。有的像《攻壳机动队》(Ghost in the Shell)中的进化人,这些人不再是纯粹的自然人或生物人,而是经过技术加工或电子化、信息化作用,形成某种能力与肢体的机械化、自动化、数字化后的新人类,他们还保留着人类的部分特性,是电子软件、生物技术、机械设备等与人的自然肉体结合而成的“人物-人机”综合体。

《银翼杀手》电影里的生化人,电影剧照

还有一种后人类,是如《异形》系列、《银翼杀手》电影里最终成为故事主角的生化人,这类完全的人造物看似人类,其实非人,是将人工智能、人造器官、人造芯片等技术综合运用而产生的人造人;但是,这类后人类由于拥有了独立而完整的自我意识,因此可被视为一种生命体,某种程度上也被部分人视为是人类物种的进化产物。

《攻壳机动队》(Ghost in the Shell)电影剧照

大概,达尔文都不曾设想到,人类的进化已经走到了这样一个新阶段。很多曾经只在科幻作品中读到的情节,正在一步步走向真实。基因研究给人类的自我认识、自我修正带来了无限可能,科学家不仅可以克隆,排序,甚至可以进行一个人基因的编码、重组,这当然带来了很多医学的进步,或许会迅速推动我们超越自然法则的残酷淘汰制度,进化出一个更加强大的自我保护机制,走向一个全面的、大胆的、主动的进化时代。可是,人类对自身密码的任何一次细微改动,都将是推动多米诺骨牌的初始力量,后果很难预测。后人类概念所涉及的伦理、正义、道德、跨物种交流、社会制度以及跨学科诉求等问题,都迟疑地走在湿滑的边缘,随时可能倾倒。

唐·德里罗《零K》译林出版社

随着人类的生物技术的提高,信息技术的延展和后人类的物质性不断拓宽,后人类所涉及的早就不再是虚拟世界中的技能提升,而成了我们现实生活中已触手可得的东西,是当代文化中不可不聊的热门问题。

人类总企图逃避死亡,改变命运,不断优化自我的身体与意识。像是唐·德里罗的《零K》中所描述的世界,即便是技术上人类还无法获得永生,但在一定的科技和资金的允许下,总有一部分有钱有势的精英阶层会想出各种方法延缓自己的消亡,就算是提前进入无意识的状态——冰冻休眠,等待重生——也在所不惜。各个时代的技术水平与文化环境孕育出不同的后人类,各个具备自己的文化与技术特色,这些符号既出现在后人类哲学思辨中,也出现在超人化的实施和观念中。2017年,美国宾夕法尼亚州立大学出版社创立了《后人类研究期刊》,就从学术的角度一一分析了后人类概念的历史、发展及未来影响各个方面。

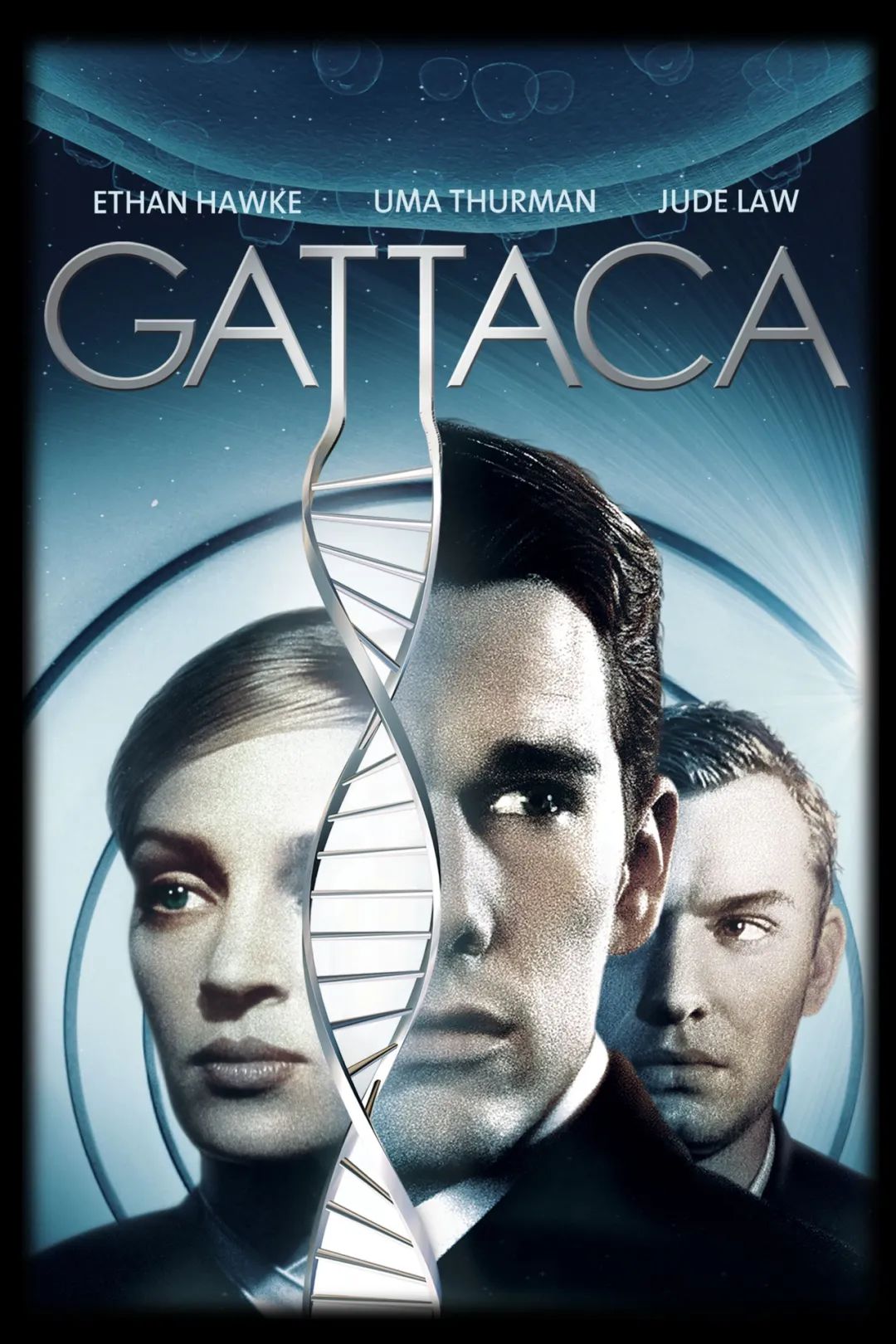

《千钧一发》(Gattaca)电影剧照

在1997年的科幻电影《千钧一发》(Gattaca)中,展现出一种十分真实的未来世界:人类将很快拥有自我选择,自我升级,自我改造的生物基因技术,一小撮富人和特权阶层能够在自我繁衍时就做出优化选择,甚至是亲手设计出他们的下一代。到时候,我们的地球上将有可能成为一个“完美”的景象:全是俊男美女,身材矫健,面容姣好,智力优越。这种人类种族进化的想法其实非常危险,曾在二战期间的法西斯主义中诞出了最惨绝人寰的人类恶行。

《千钧一发》(Gattaca)电影海报

在《千钧一发》的世界观中,默默执行的生存法则其实与法西斯主义无异,只不过是更加阴暗——不完美的人类甚至都得不到被降生在地球上的生命权。到最后,天然选择、自然诞出的纯人类将会被人类自己灭绝,人类文明彻底进入一个后人类时期。

这样的故事听起来或许遥远,但仔细想想,这种人为进化的自我选择权,也就如堕胎和安乐死一样,只不过是人掌控自己身体的一种手段。

《千钧一发》(Gattaca)电影剧照

人类行为所面对的,终究是虚拟与现实的冲突——虚幻乌托邦与不公现实之间的讽刺。这个自我选择、进化权力所牵扯到的道德问题暂且不谈,我们未来面对的结果或许更让人为之心动。新的生物科技在广义上说,也就是在增强一个人在自己生命过程里的主导权和控制权。与这种控制身体的技术相伴的,就是我们的自我意识,它将要发生深刻而彻底的变化。

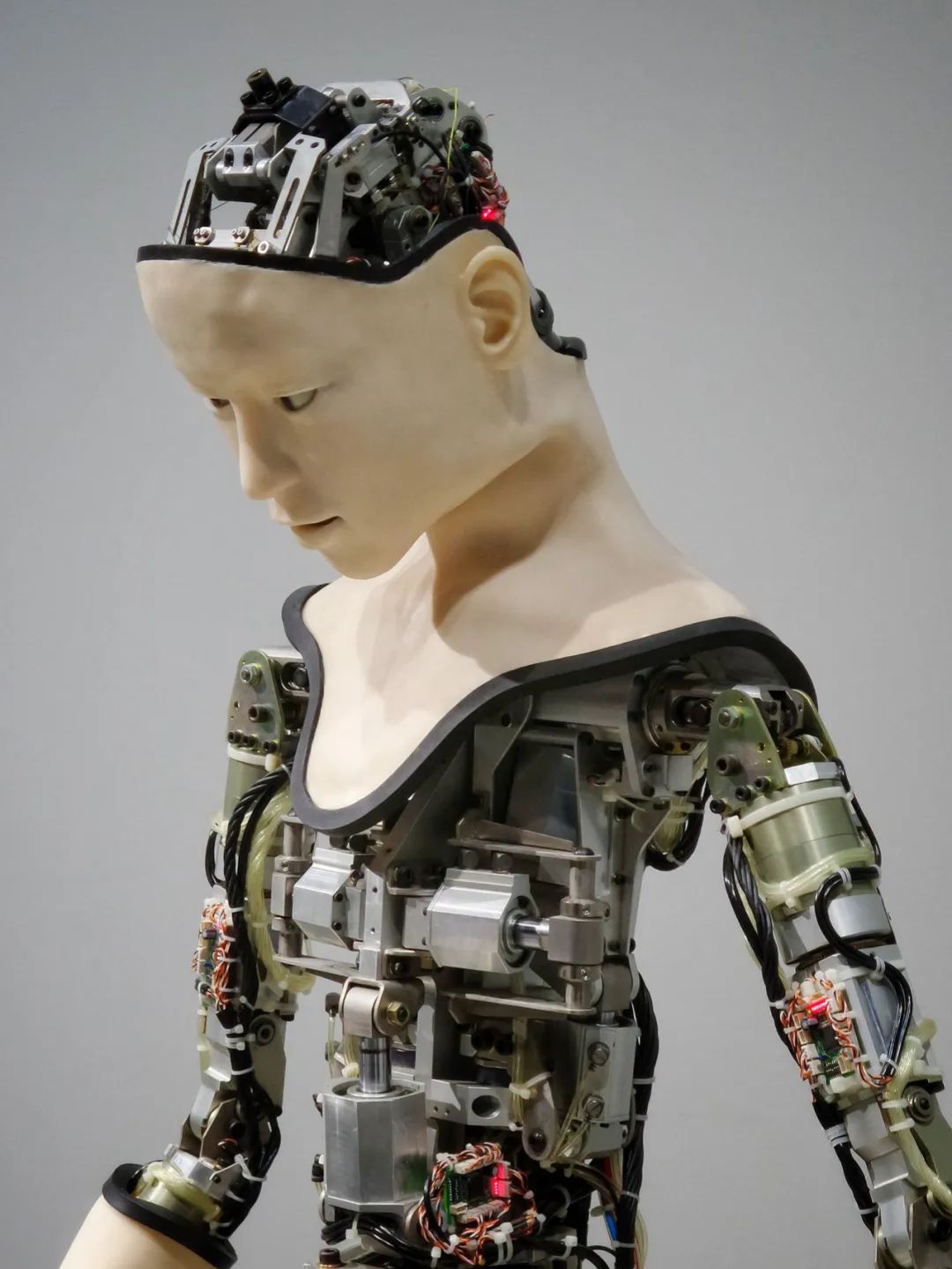

随着3D打印器官在医学里的运用,电脑芯片在人类体内的植入,记忆与情感的电子储存,我们将会从内而外地理解自己的身体,我们将不会满足于自己的原生状态,就如爱美的女性将会不择一切手段用化妆、整形、修图等操作,去打造出一个全新而完美的自己。人类的真实存在将会一步一步离自然的原初状态远去,走向机械与虚拟,而不是肉身与物质。总有一天,我们人类将会彻底地从里到外,从生理到心理,都跨入一个彻底的后人类时代。

2020年制作的仿生机器人

回看浩瀚的人类艺术史,不同时期,无论艺术的功能是什么,艺术家都在大量的作品中描绘出人类的身体,人本存在,传递出基于自我而产生的认知和情感。人类从最初的崇拜身体,到中世纪的探索身体,直到如今大刀阔斧的改造身体,历史告诉我们:身体既是资源,也是战场。

身体,同样是艺术家感知外部世界的主要媒介,也成为了他们的灵感来源。而用新的媒介和新的语言去描述一种新的自我意识和自我体验,这更是艺术家常常在做的事。

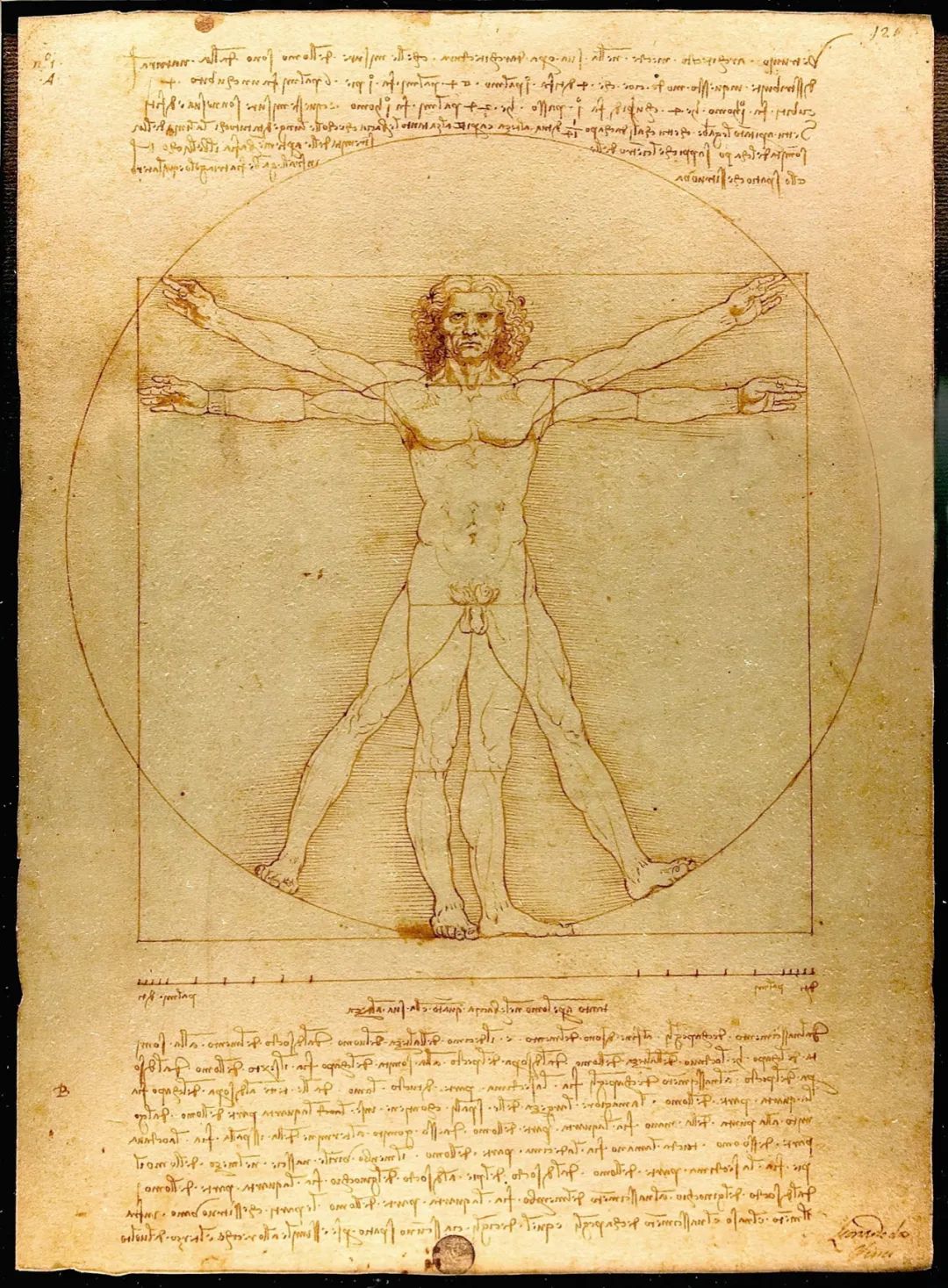

达·芬奇《维特鲁威人》约1487年前后

事实上,艺术家就是造梦者。艺术家在科技手段还未成形的时候就会用艺术的手段,去打造一个最优的人类符号,用艺术的精神性去感召出一种完美人类的视觉幻象。以文艺复兴时期为例,无所不能的达·芬奇于1487年前后创作的《维特鲁威人》,就把一个拥有绝对完美比例的人体嵌在了一个矩形和一个圆形当中:维特鲁威人身体的“十”字型和“火”字型姿态,呈现出这种不可质疑的完美比例与绝对秩序。

而在米开朗基罗和拉斐尔的时代,还有一些艺术家把眼光从《圣经》中抽离出来,把对完美人体的关注焦点从希腊神话的绝对权威中挪开,开始诠释起普通、真实、平凡人类的生活和相貌。德国画家小·汉斯·霍尔拜因(Hans Holbein the Younger)在其一生中,就画过很多平凡人的肖像画。他们不全是王宫贵族,还有画家的家人,甚至是家庭里的佣人。他留给后世的大量速写手稿显示出这位德国人血液里的精准和坚持。

小·汉斯·霍尔拜因的人物肖像画

他在纸上画出人物自然、坚定、大方的精神状态,让人甚至可以听到人物那均匀平缓的呼吸。大量的手稿记录了他对于人物轮廓的精确勾勒,对细节的把控,对人之为人的个性与理想追求的自我诠释。

《伊拉斯莫的画像》(Portrait of Erasmus of Rotterdam, 1523)

霍尔拜因在他著名的《伊拉斯莫的画像》(Portrait of Erasmus of Rotterdam, 1523)里,通仔细描绘一个真实可信的人类,一种既优雅又高尚的身体与相貌,而非渲染神迹却捕捉、触及到了人文主义的影子。画面中那微微上扬的嘴角,伊拉斯莫有点苍老但十分平静的眼神,预示着一种全新的肖像画艺术的出现。

小·汉斯·霍尔拜因的人物肖像画

此类“人”的概念描绘了新时期的人类身体与姿态,传递出一种神权统治下,人本自我意识的增强。霍尔拜因在16世纪创作的肖像画,不仅是今天人们研究艺术历史的财富,也在当时帮助了欧洲人去弘扬和传播了一种高尚者的人文主义精神。他的肖像画,虽然绝不是宗教内容的创作,但因为细致描述的人文主义精神里,闪烁着人物自身栩栩如生的新人格,让画面具备了某种超越平凡人生的精神奕奕,并且为普罗大众所接受。

小·汉斯·霍尔拜因的人物肖像画

作为一个技术精湛的大师,法国新古典主义雕塑家让-安托尼·乌东(Jean-Antoine Houdon)曾为莫里哀,卢梭,狄德罗等大人物创作过半身雕像。尤其是在1778年,乌东为老年的伏尔泰创作了一尊非常传神的雕像。在他的刻画下,石头被赋予了生命,人物的眼睛格外出彩,沉重的眼皮藏满了岁月与智慧,仿佛眉目间都聚集了启蒙运动的人性光辉。

让-安托尼·乌东为伏尔泰(Voltaire)所做头像,1778年

一个关于什么是“人”,什么是“人的身体”,什么是“自我”的新概念,就这样通过艺术家灵巧的双手,动人的感知力,被传递了出来。关于人的身体、个人形象和人格意识的思考,在接下来的艺术运动里被不断翻新。所谓人的个性的重要意义,以及尊重这份“个性”的态度,几乎是征服了后来十九世纪的所有伟大艺术家,从安格尔到马奈,都是如此。

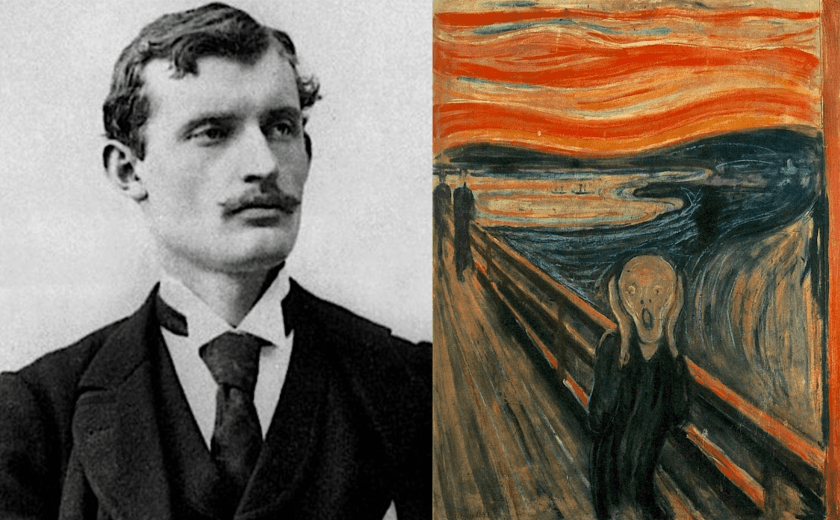

到现代主义之后,艺术更加集中地表现为:宣扬“个人自由”和“个人表达”(Individual Expression)。人们循序渐进地探索着自己的身体和自我的内心,像爱德华·蒙克(Edvard Munch)这样的表现主义画家用一幅《呐喊》,将心中的焦虑、失态、狂躁与不可抵挡的自我意识紧密地结合起来。

爱德华·蒙克(Edvard Munch)与《呐喊》

这呐喊实际是发自人类在工业化进程中的焦虑与不安。现实变换的速度莫测高深,有时候远超出了人们可以接受的范围。于是,理想与现实的差距产生焦虑的重力,从19世纪末开始愈演愈烈,把人往下拉扯,直至身心变形,如同德国人恩斯特·基希纳(Ernst Ludwig Kirchner)所描绘的柏林街头,充满阴郁与不安的氛围,街上的男男女女穿红戴绿,但一个个都被削尖了脑袋,犹如哥特式的教堂尖顶,流露出被挤压的精神和《呐喊》式的悲观主义。

恩斯特·基希纳(Ernst Ludwig Kirchner)油画作品

这种挤压、尖叫与变形,在几十年后,由英国人弗朗西斯·培根(Francis Bacon)换成了另一个叫人印象深刻的可怖形象:《尖叫的教皇》(Howling Pope),那粗犷、犀利、暴力的人物肖像,制造出了视觉和听觉的噩梦,甚至可以触及观众的肉体,带来不安的震颤。

弗朗西斯·培根(Francis Bacon)《尖叫的教皇》

培根的其他人像创作,依然保持着这种低气压的可怖氛围,甚至把人物变成一团模糊不清的肉,沦为困兽,关到狭小的空间内,用玻璃或金属的几何笼子禁住。那些抽象的雄性肖像,犹如变形的非人类,在平面化的空间中发出愤怒的低吼。

弗朗西斯·培根(Francis Bacon)《头像研究的三联画》

个人自由与个人表达的另一条出路是做出人格上的分析,甚至是在自身的历史里甄别出一条不为人知的人格线。“露丝·塞拉维”(Rrose Sélavy)是艺术家马歇尔·杜尚(Marcel Duchamp)的女性人格。在一张广为人知的照片里,露丝(杜尚)露出狡猾而妩媚的笑容,从她/他的帽子下凝视着低眉凝望着镜头,下巴紧贴着她/他的外套和毛皮领子。

马歇尔·杜尚(Marcel Duchamp)“露丝·塞拉维”(Rrose Sélavy),雷·曼摄影

露丝这个角色是杜尚的一个艺术项目,属于某类艺术实验的一部分,旨在破坏观众的审美预期和人们对艺术的前提要求。杜尚将自己描绘成露丝,一是在一个“变装表演”(drag performances)非常流行的时代借鉴了既定的文化元素,二是展露出来自己不屑一顾的艺术精神,仿佛在说,“管你什么期待,艺术就是大胆”。

通过自由而幽默地采用一个虚构的女性自我身份,杜尚推翻了一直以来人们坚持的艺术家与其作品之间的假定联系,艺术作品可以是虚构的、荒诞的、不与艺术家本人历史相一致的,这样一来的,艺术品也就获得了最大程度上的自由。值得一提的是,“Rrose Sélavy”从法语上可被粗略地翻译为“色情即生活”,几乎是杜尚的一种狡黠玩笑,伴随着一种性观念的实验和穿越传统雷池的乐趣。

「未完待续」