撰文 | Soulart

来源 | 苏冰会客厅

朱敬一

艺术家自述

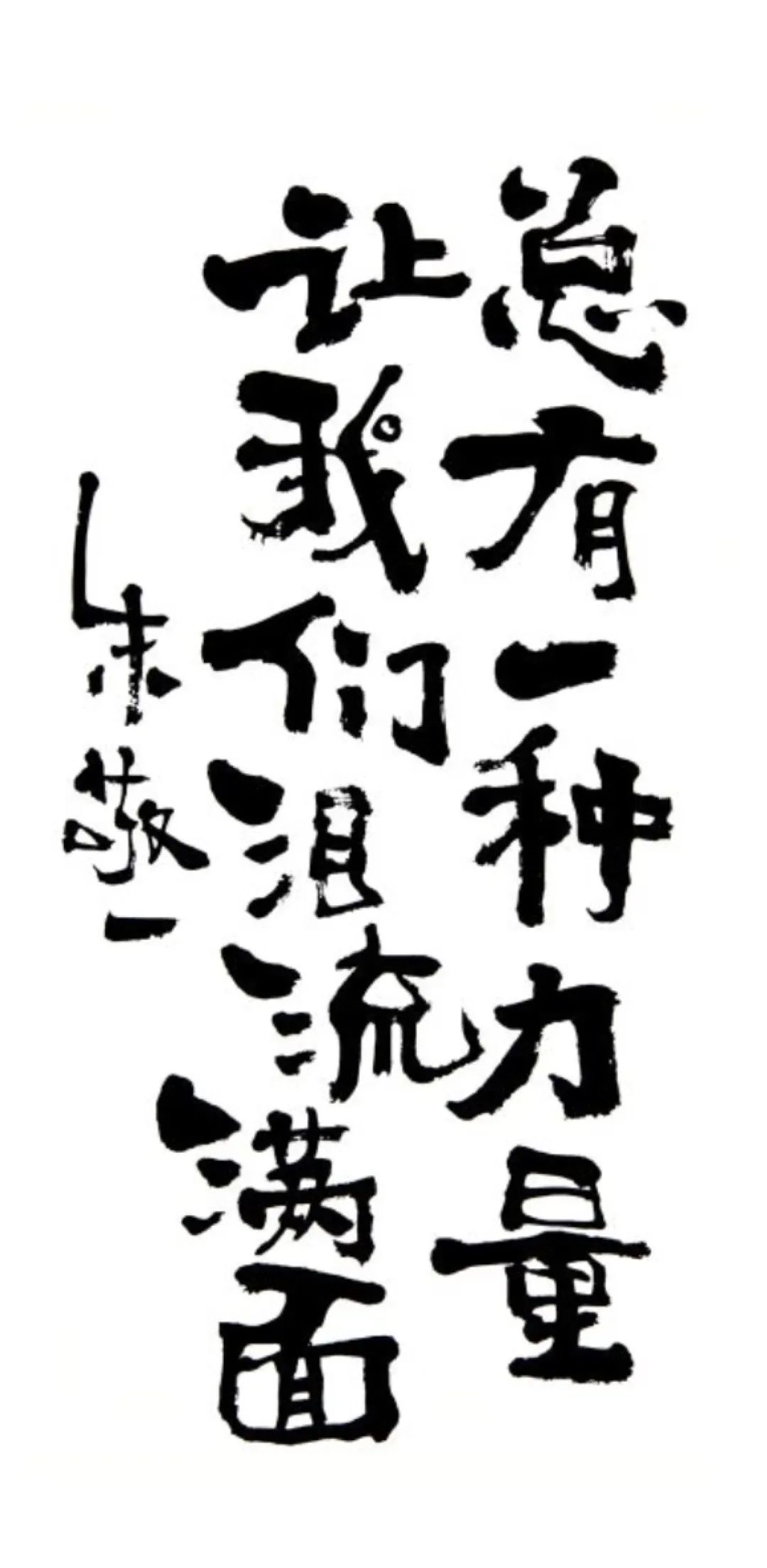

我大部分时间都是在工作室渡过的,人生最痛苦的那段时间也是在工作室里渡过的。工作室对我来说它是一个可以转化、消化我很多心情的空间,它是一个转化器,一个空间的容器。

工作室场景-1

我和我的工作室其实是一种共生的关系,随着和它相处时间的增加,它的内容也越来越丰富。我一有时间就把工作室每个可以画的角落都画上,用笔刷把它填满,我也会把世界各地淘到的器物、首饰、玩具全部布置在这里,所以你们会看到,它基本上是一个琳琅满目的,类似于博物馆一样的存在。此外它也是我的创意中心,我的休闲冥想中心,它虽然被称作工作室,但对我来说是一个真正的内心的家。

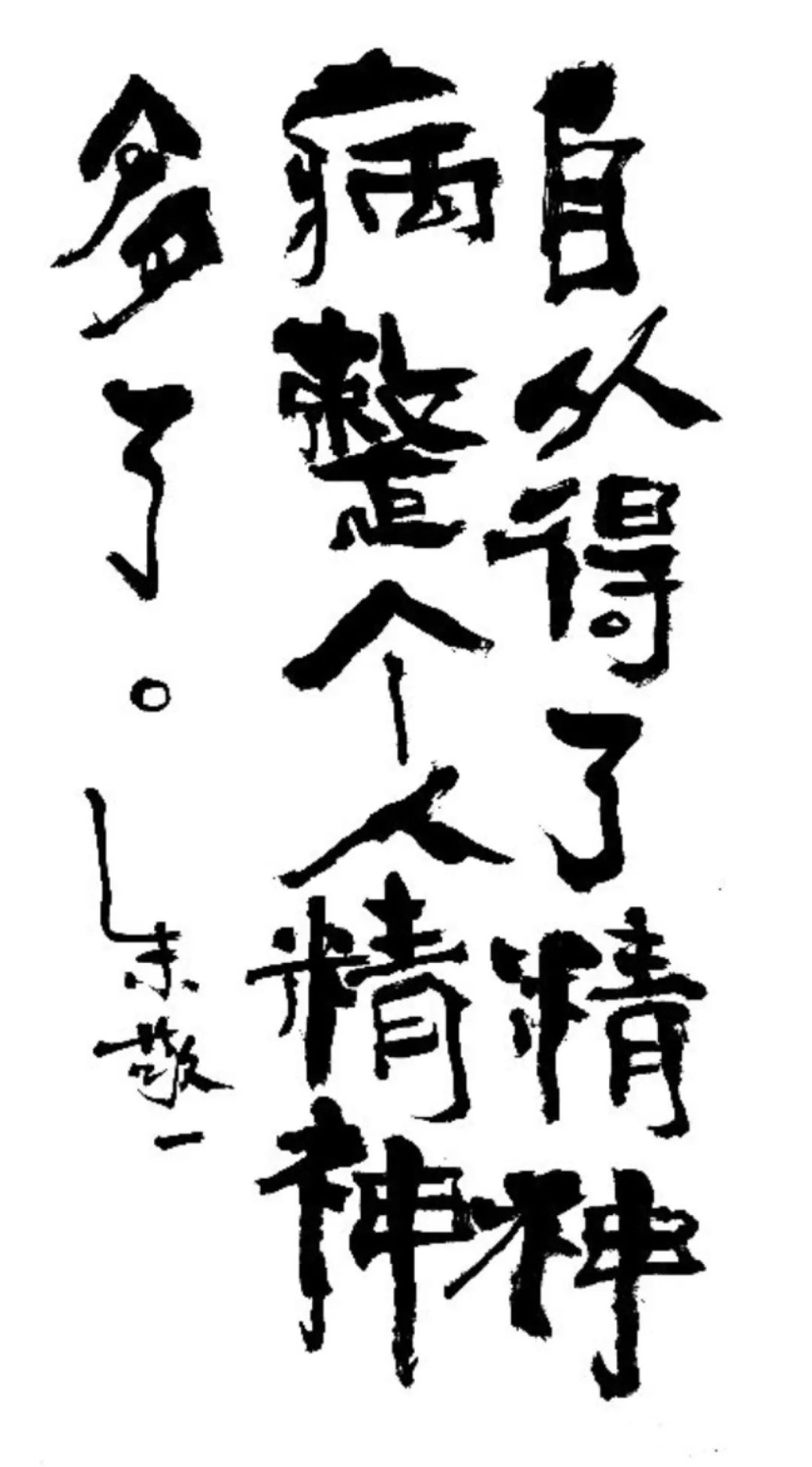

我这条命都是从中医捡回来的,真实的改变还是中医让我的身体重新脱胎换骨了。此次疫情期间,自己的状态很简单,就是:宅在工作室,陆续出成果。

疫情期间创作的《妖野荒踪》系列

苏冰会客厅 | 朱敬一

访谈者:苏冰(策展人)

访谈对象:朱敬一(艺术家)

形式:电话采访

编辑:钟影,李悦

苏冰:你最早的工作室是什么情况?

朱敬一:每一个艺术家,他最初的的愿望可能就是希望有一个工作室,有一个完全独立的空间,属于自己的创作空间。我的第一个工作室在我江阴老家的车库里,大概只有20个平方。

苏冰:大概是哪一年?

朱敬一:1998年,那年我大学毕业回老家江阴做美术老师,2005年我才来到上海。当时在车库里工作其实有很多的问题。首先没有空调,冬天很冷,夏天很热。然后地方太小,用喷罐绘画味道就会特别重。原来在大学,画室虽然是共用,但很大,毕业回家自己在一个小车库里面,也不知道自己要创作什么,因为我是学水墨专业的,就画一些山水相关的东西,但是已经稍微产生一点点变化了。那个时候的心情状态其实是很不好的,特别孤独,现在回想起来,我觉得当时应该有点抑郁了。

苏冰:可能是因为呆在江阴。

朱敬一:对,一方面在相对封闭的环境里面,再加上跟女朋友分手了,自己从一个大城市回到一个特别小的城市,所以整个人的心情是挺糟的。其中有2年我去了北京,到清华美院学习室内设计,2000年我在北京待了一段时间。

苏冰:北京,是住地下室吧?

朱敬一: 对,我在北京住了一年的地下室啊,而且是地下3层。太恐怖了,被子都可以挤出水来了。

苏冰:呵呵,对,很多年轻艺术家那时候到北京都住在地下室。

朱敬一:后来我实在受不了,就搬出来了。地下室首先空气不好,味道特别重,第二就是你永远不知道白天黑夜,跟电影《寄生虫》是一样的情节,你得把手机放在窗口,因为我那个地下室就窗口可以收到一点点信号。而且当时混居在北京的那波,里面真的是鱼龙混杂,什么样的人都有。最恐怖的是上厕所!那个时候公厕几乎很少有人打理,卫生特别不好,而且最主要是觉得被子永远是潮湿的。

苏冰:05年你来了上海后,工作室的情况如何?

朱敬一:05-06年在多伦美术馆上班,07-08年开始自由创作,09年又去了证大美术馆。一开始我在小区隔壁租了一个地下室,来上海的头两年没有工作室,因为那个时候在美术馆上班,下班后回到租的地方,空间也很小。

苏冰:一个月租金多少钱?

朱敬一:300块钱一个月,虽然小,但整个空间完全是空的, 我记得我画了几张画后出差了一个星期,回来之后画全部发霉了。上海的地下室太潮,没办法处理。后来我就把这个地方退了,把家里的客厅倒腾出来画画,《妖野荒踪》系列就在那个时期创作的。因为松节油和油画味道比较重,后来改用了丙烯。

苏冰:我记得你那段时间还做了个展?

朱敬一:对,第一次个展是2006年,在赵丹虹老师的顶层画廊。我最近还发了一个朋友圈关于当时作品情况,是金属烤漆板绘画和最早做的两个雕塑。那批作品都是在电脑上先画完,之后去工厂制作出来的。

朱敬一 第一次个展《黑白炼金术》 顶层画廊 上海

苏冰:后来你的工作室搬到了杨浦区。

朱敬一:在五维园区。当时证大美术馆在这里创建艺术家工作室,对员工有福利,我跟艺术家陈小虎、赵松就每人租了一个小空间。我那个工作室大概80平方米,《立体的墨》就在这创作的,你去过的吧?

苏冰:是的,我有印象,因为五维园区最初就是我和王辉参与策划设计的,证大美术馆在园区里搞了一个艺术中心。你从09年到现在,有10年一直在这里,租金情况怎么样?

朱敬一:刚开始租金是以作品抵的,直到2013年证大出现了各种状况,有了调整,80平米的工作室租金大概3000块钱,差不多是5毛/平方米/天。当时拿去抵的几件作品其实特别好,是最早我画的特别丰富的《妖野荒踪》,都在证大。现在工作室的租金是2元/平方米/天,翻了4倍,但相对于周边园区,已经算便宜的了!

朱敬一工作室场景-2

苏冰: 谈谈你对自己工作室的感受吧。

朱敬一:你拜访了近300位艺术家工作室,应该能感受到每个工作室都代表了艺术家个体的性格。而我的工作室可能跟别人不太一样,很多艺术家的工作室墙面上挂满了画,像一个陈列空间。但我的工作室,是墙上画满了画!墙体成为了我绘画实验的一部分,如果要了解和观察真实的我,那就是来我工作室。很多人以为我只是个写书法的,但到了工作室才发现各种风格的创作我都有在尝试和探索。我比较混搭吧,不同系列的创作都分阶段同步创作。

疫情期间,朱敬一在工作室创作

苏冰:后来你在园区里重新租了一个大点的工作室,为什么?

朱敬一:对的,因为我当时觉得原来的工作室风水不好哈哈!朝北又阴暗,给我的感觉就像是被摁住了。后来在园区换了一个大点的工作室,隔壁就是艺术家林加冰老师跟张爱东还有Sk。那个时候其实挺好玩的,艺术家们经常聚在一起喝酒,炸金花。

苏冰:那时候我到你工作室,就看到你天天在里面做各种材料和实验。

朱敬一:对,工作室在我的生命中算是特别重要的一个部分。现在回想起来,我大部分时间都是在工作室渡过的,有时候干脆晚上就睡在这里。人生最痛苦的那段时间也是在工作室渡过的。工作室对我来说,它是一个可以转化、消化心情的空间,它是一个转化器,一个空间的容器。

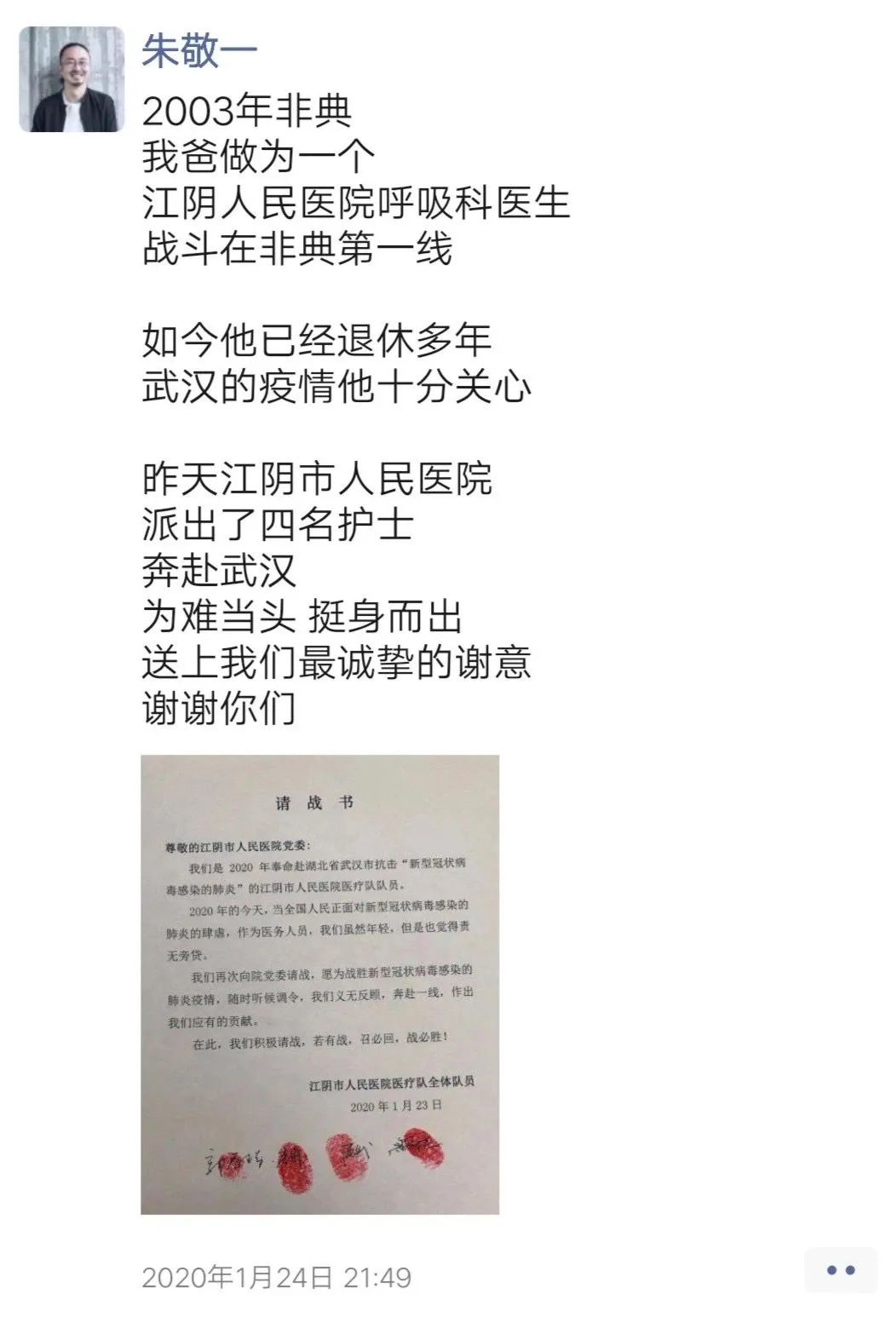

苏冰:2003年非典的时候,你还有印象吗?

朱敬一:我记得,03年的时候,我一北京的朋友说北京有份工作还不错,让我去看一下,我就去了。那是一个类似于职业技术学院的学校,需要各种各样的证明,反正我倒腾了半天,还是没能进得去哈哈。接着马上非典就开始了!我爸让我赶紧回来,因为北京是重灾区,北京政府已经开始要求大家都戴上口罩,然后坐火车要查身份证,挺严的了。我当时的感觉是从北京逃回来的,一到江阴就好很多。今年2020年武汉疫情撞上了春节,期间我在北京录线上的春晚节目,录制完毕我又逃回来了,最近一直在工作室安静的创作新的作品系列。

疫情期间在工作室的创作

苏冰:你出生在一个医生世家,爷爷搞中医,父母学西医,你自己对中医也有所研究。在非典时期你父亲也在一线,对吗?

朱敬一:我爸是江阴呼吸科的,肺炎就跟呼吸科相关,2003年我从北京回来后差不多有两个星期没见到他,因为他当时被关在病区里,跟病人同住。

苏冰:这次疫情又把中医往前推进了一步,你怎么看待这个现象?

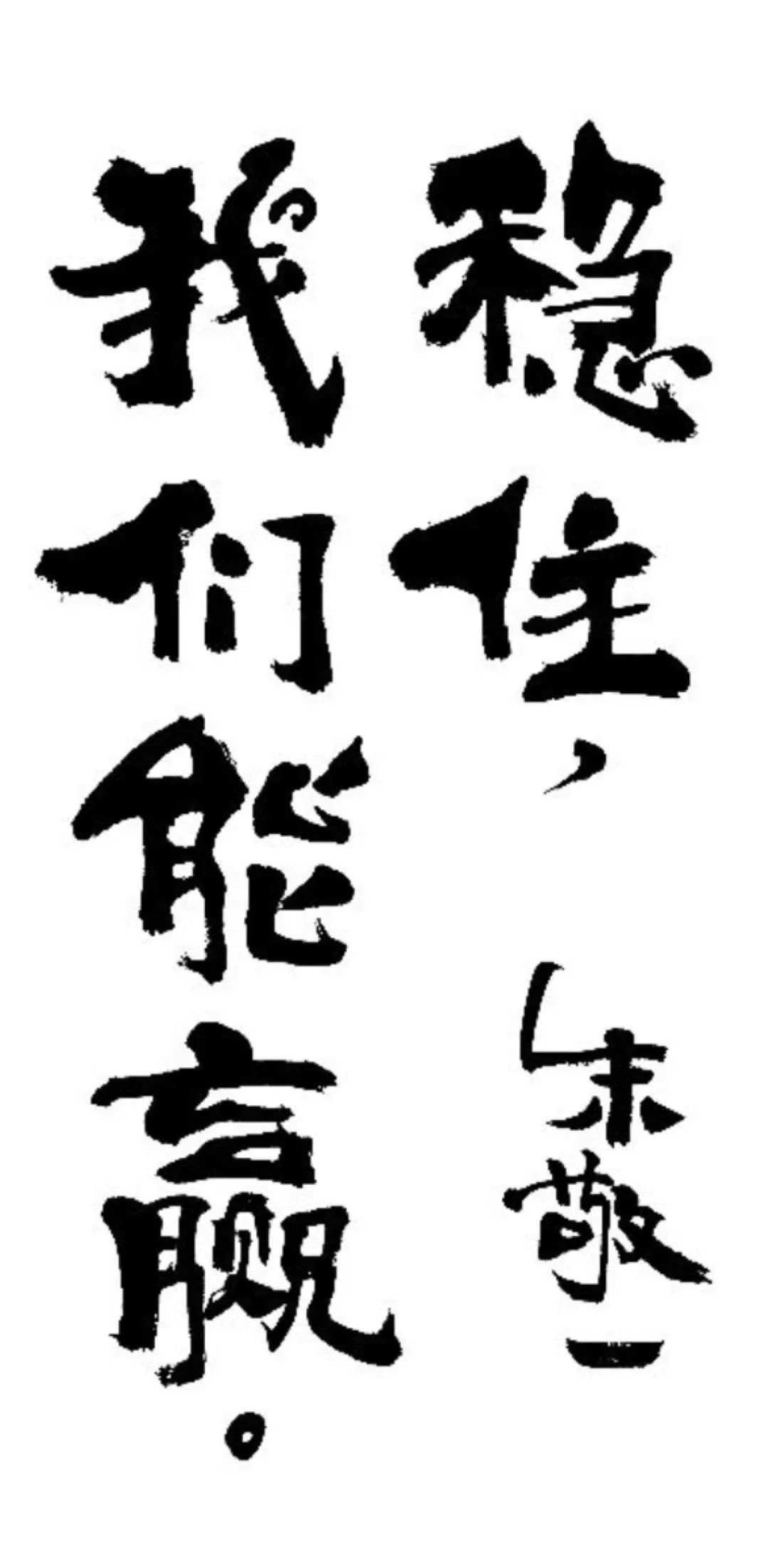

朱敬一:从我的角度,我觉得中医更偏整体,它从一个大的、宏观的角度来治疗疾病。我只是作为一个门外汉稍微学习了一下,从我自己的体验上来说,特别重要,因为我这条命就是被中医捡回来的。我在青年时代,并没有太多的艺术创作,很大原因是身体太差了, 我在遇到金医生(一位中医朋友)之前,身体基本上处在一个半崩溃状态。

苏冰:那是什么时候的事情?那样对你而言确实是蛮痛苦的。

朱敬一:应该是在2008年,之前身体不是特别好,经常三天两头地发热,我爸妈就给我吃抗生素,吃到后面抗生素都没啥效果了。非常痛苦,你想多画点却没啥力气,整个人提不起精神来,长期低烧,状态特别不好。后来遇到金医生之后,他开始调理我的身体,经过了一个非常漫长的阶段,我觉得明显有效果。那个时候他比较空,在给我治病的同时也让我系统地了解和学习中医。

苏冰:对的,早期我觉得你是比较偏文弱的,像个数学老师哈哈。我印象最深的一次是2012年再遇到你,你炯炯有神,整个人的气场都不一样了。

朱敬一:是的,真实的改变,中医让我的身体脱胎换骨了。

早年的朱敬一

苏冰 : 躺着真好,这个是你想的吗?

朱敬一 :对啊,因为我平时的状态大多数时间都是躺着的,我创立工作室的第一个愿望就是要放一张非常舒服的沙发,让我可以安逸的躺着创作多放松啊。

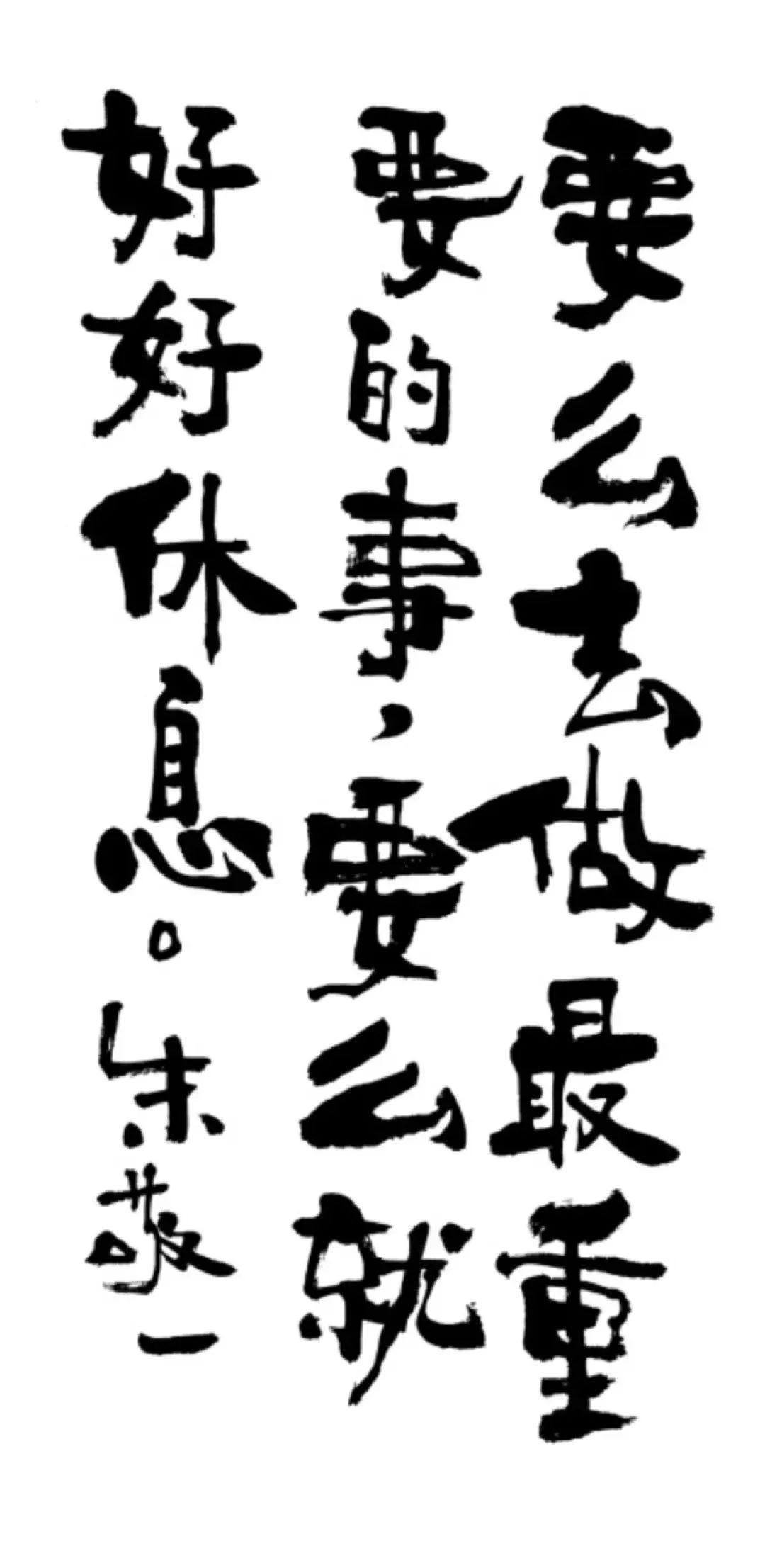

苏冰 : 对青年艺术家的生存和创作,有什么建议吗?

朱敬一 : 他们都是我的老师!真的,他们用自己的痛苦挣扎在拓展着这个时代的艺术话语的边界,很多真的是肉身和激情在对抗平庸和原子化,力图去改写“日光之下并无新意”这句咒语。我看过很多沉浮,其实很感慨,在时代的精神绞肉机下能存活下来的都是好样的!