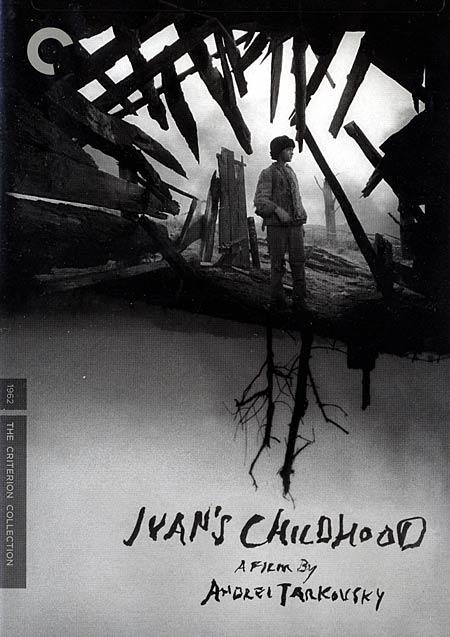

《伊万的童年》是安德烈·塔可夫斯基的长片处女作,也是塔可夫斯基一生拍毕的7部长片中最平易近人的一部。该片横空出世并毫无争议地拿到了金狮奖。影片确立了塔可夫斯基日后创作的母题和方式——对精神世界的探索以及长镜头为主的电影语汇。

整部影片可以被分为两个序列,这两个序列并没有直接的逻辑关联,在时间顺序上也没有先后与主次。其中一个序列是现实中的伊万,他是一个面孔黝黑、浑身颤栗、背上布满伤痕、牙齿相击作响的小男孩;他显得饱经风霜、早熟和深沉,他失去了儿童的纯真和向往,心灵严重的扭曲,是一个战争机器;另一个序列是梦境的序列,在梦中,伊万是一个自由的、完整的人,他与大自然的美、人的情感之美以及整个生活的美是融为一体的,在梦中他有母亲、有童年还有玩伴。整部影片就是在这两种序列的交叉并进中展开叙事的:伊万的父母在二战中被纳粹杀害,怀着仇恨,他加入了苏联红军。在军队中,他是一个侦察兵,经常潜入敌军后方执行危险的任务。红军的军官认为孩子不应该参与战争,所以想安排伊万去军事院校念书,等成年之后再回到军队。可是这却招致伊万的反感。在他的强烈要求之下,军官只好答应他再次去执行秘密的侦查任务,可是伊万却再也没有回来。

在塔可夫斯基的描绘中,伊万是“被战争”的人,因为他本人并没有主动参与战争的愿望,只是在自己的父母死去了之后、被唤醒了内心仇恨和复仇愿望的他才走上了前线。当然,如果塔可夫斯基仅仅拍摄了一个复仇的、愤怒的伊万,那么这部电影不会有多少价值——至少不会被奉为经典。难能可贵的是,他在影片中加入了伊万的梦境序列,这种处理,不仅丰富了电影的语汇,也增添了人物的深度。本片根据弗·鲍哥莫洛夫的小说《伊凡》改编,在小说中,并没有出现伊万的梦境。鲍哥莫洛夫很简单的描绘了一个战争中的小男孩的举动和死亡。可以这么说,如果没有“梦境”,那么伊万就是一个战争机器,使他步入这般田地的是战争。虽然这样,文艺作品也达到了“批判战争”的目的,但是它缺少一种使人动容的品质和高度。小说揭露的是赤裸裸的现实,只能说鲍哥莫洛夫是带着怨恨、不满和愤怒写出了这部小说。

可是在战争之后,恨——能重建这个社会并让人们找回自我么?鲍哥莫洛夫没有写出答案,而塔可夫斯基,则用梦境表明了恨虽然是人类最普遍的情感之一,但是在塑造一个完整的人的方面,恨,却并不是必要的元素。

1962年,刚刚从电影学院毕业的塔可夫斯基临危授命,接下了拍摄了一半的《伊万的童年》。原作可以说是一部一塌糊涂的电影,剧情残缺,充满了可怖的情节。可是,塔可夫斯基没有因循守旧地按照原来的剧本亦步亦趋地拍摄原版,而是推倒重来,在极短的时间里重新编写出了剧本,拍摄了一部“新电影”。可以说,是电影中伊万的梦境“成就”了这部电影的人文价值。梦境中的伊万和自己的母亲生活在一个充满了田园味道的乡村,拉苹果的马匹、春天的布谷鸟还有和煦的阳光。童年的伊万无忧无虑,每天便是在大自然里享受生活。塔可夫斯基这代人——也就是影片中伊万这代人对战争的理解与他们的父辈是不同的。年长者对战争的苦难可以用理智去理解,并把它当作自觉和担当的动力;可是在伊万的眼中,战争是一场严重的情感变化——失去父母、失去家园,于是他的复仇心理也就显得合情合理。情感动机,是人类的本能;而感性认知,则是人类最质朴、最直接的生命体验。将面对战争的那种理性的控诉转变成梦境中的平和安详,并在另一种角度上用“复仇之死”表现了人类对于仇恨的最直接反应。

梦境,在弗洛伊德和拉康的理论中,是对于现实最为本能和潜意识的反应。而影片中所出现的这种梦境和现实的反差,在一定程度上模糊了现实和理想之间的差异性。更为重要的是,两者差异,让人们不得不将如同梦魇般的现实与如同梦境般的“精神活动”区分开来,于是,一种撕裂现实的悲剧美学,便油然而生。如果塔可夫斯基是带着怨恨的情绪拍摄了这部影片,那么人性的那种高度的真实和深刻是遍寻不着的。马雅可夫斯基说过“直白和露骨并不等于深刻”,塔可夫斯基深得其中三味,所以他才会在影片中加入梦境的序列去“反衬”无法凝视的现实。

在影片的最后,战争的幸存者翻阅着盖世太保的处决者的资料,烧毁的文件的纸灰像是一团团黑色的雪堆:集中营、扭曲的铁丝网、绞刑架、死去的人们。突然在一张照片上,我们发现了伊万的那张漆黑的面庞,一副充满怨恨和仇视的面容……这个时候,塔氏剪辑进入了另外一组蒙太奇片段:戈培尔自杀、杀子的新闻镜头。在这组蒙太奇的对比下,伊万的死从反法西斯的主题被升华成了全人类的灾难。

到这里,伊万的故事结束了,但是塔可夫斯基却为影片安上了另外一个结尾。在这个依旧是梦境的序列中,伊万母亲的笑脸再次出现,一起出现在镜头里的还有夏日河滩的白沙、一个小女孩和一个小男孩欢闹着跑进了平静的湖面——伊万却出现在了一棵烧焦的树下——仿佛那是对人类无尽的警示。很明显,这并不是伊万的梦境,而是导演的“结束语”。这个再现伊万童年时光的结尾,不单是一个隐喻,而是影片深层需要的一种表达——这不是一个具有教诲意义的“结束语”,而是一种对和谐与完美人生的强烈追求。