撰文&拍摄 | YIFANG

来源 | 界面艺术

在美术馆打游戏是一种怎样的体验?想亲身感受的朋友们机会来了,2021年12月30日,展览《游托邦:游戏现场》在上海油罐艺术中心TANK Shanghai展出了19个有突破性创意的作品和3个中国游戏机构的不同文化,从游戏艺术家与设计师脑中的奇思怪想开始,看他们如何走过原型、迭代、测试、用户生成等等步骤,同时,我们也可以见到游戏中的建筑、人物、美术、动画、文本、叙事、关卡等各个子系统拆分开来的样貌。在展览中,你不仅可以上手体验众多优秀的游戏作品,还可以了解到游戏开发者是如何一步步将想法实现出来的。

电子游戏可以成为艺术吗?每个人会基于自己的理解给出不同的答案,但显而易见的是,投反对票的人越来越少了。本次展出的游戏都可以在手机或电脑中玩到,其中有游戏爱好者认知度较高的《江南百景图》《南瓜先生大冒险》,有受众相对较窄但能够对其受众精准打击的《异常》《石头记》,有关注叙事的《WILL:美好世界》《寻找天堂》,有怀旧色彩浓郁的《完美的一天》《世上英雄》,还有玩法创意十足的获奖作品《文字游戏》《笼中窥物》等等。

开发者的现场

通过本次展览,我们可以更为直接地感知游戏开发者们的现场,一些盘旋在玩家内心没有落定的疑惑,或许可以在本次展览中得到部分解答。比如,椰岛游戏工作室展示了一些公司内部历史资料中的问题“遗留”:好游戏的标准是什么?游戏的文化影响力很重要吗?游戏是否不能轻易降低道德底线?普通玩家关注到的问题,很多已经在游戏从业者之间被提出和讨论过无数次。

这其中的一些困惑也在椰岛开发的平台跳跃游戏《汐》的展示区体现出来,主创因为游戏太难而被玩家批评,一度在办公室陷入思考,一遍遍在宣纸上写“为难难,单一解”。制作组反感游戏中令人上瘾的机制,不想把游戏作为一种服务型产品,这样的坚持不一定会被人接受,而面对批评,开发者也不可能无动于衷。展区一个角落还原了主创当时的心境,被砸到地上的电脑和《汐》中常出现的灯笼并置,仿佛原本体现了美与希望的创造物进入到现实中折磨着创作者。

“台下十年功”

通过展示游戏的创作过程,我们也可以看到开发者对细节的强大把控力。看上去十分简洁的系统,背后下的功夫可一点都不少,比如《月影之下》是一款文字量非常少的游戏,而从研发档案中,我们能发现开发者的事无巨细,关卡设计、主视觉、剧情冲突设置、分镜、世界观设计等等都有详细的文档说明。

《黑暗料理王》是餐厅经营、养殖怪物的游戏,策展人刘小乙将游戏里奇形怪状的黑暗料理做成了实物,并摘选每款料理背后的都市传说,出品人杨静邀请主创的妻子和女儿把故事读出来。这些信息通常在游戏过程中是会被玩家忽略的部分,而在本次展览,它们摇身一变成为了“主角”。

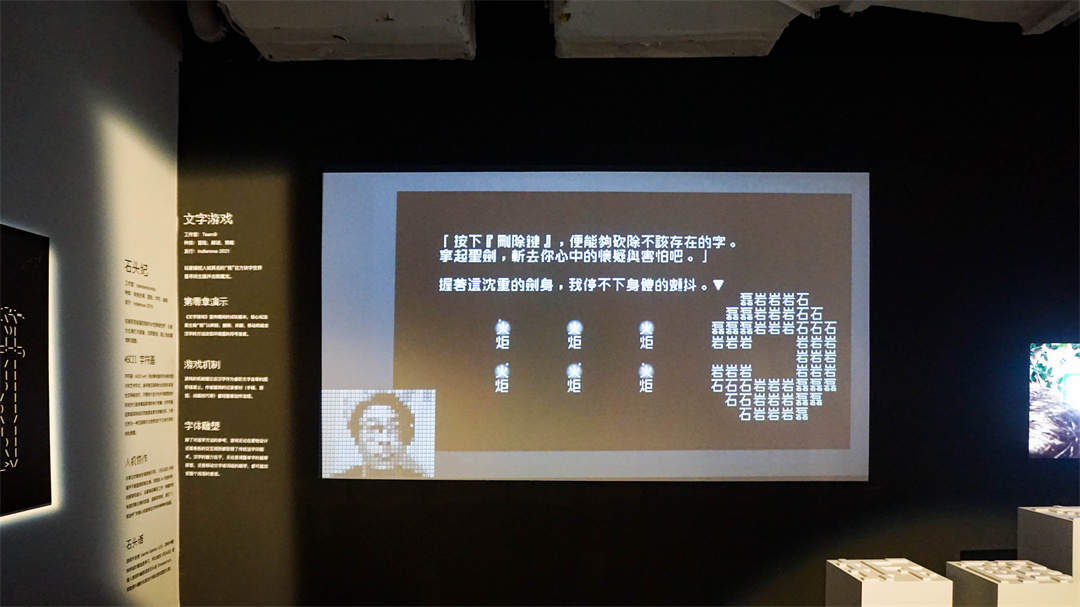

位于北京的独立游戏机构indienova引入的独立游戏作品《文字游戏》玩法、界面、叙事和美术都使用汉字来体现,是只有汉字使用者才可以玩的游戏,角色设计也是基于汉字形态去制作的,比如要把“我”字做出走路的动态等等。开发者曾提到过这部游戏有受到艺术家徐冰作品的启发。从其中我们可以看到一种有趣的游戏/艺术融合形态。

游戏中的昨日重现

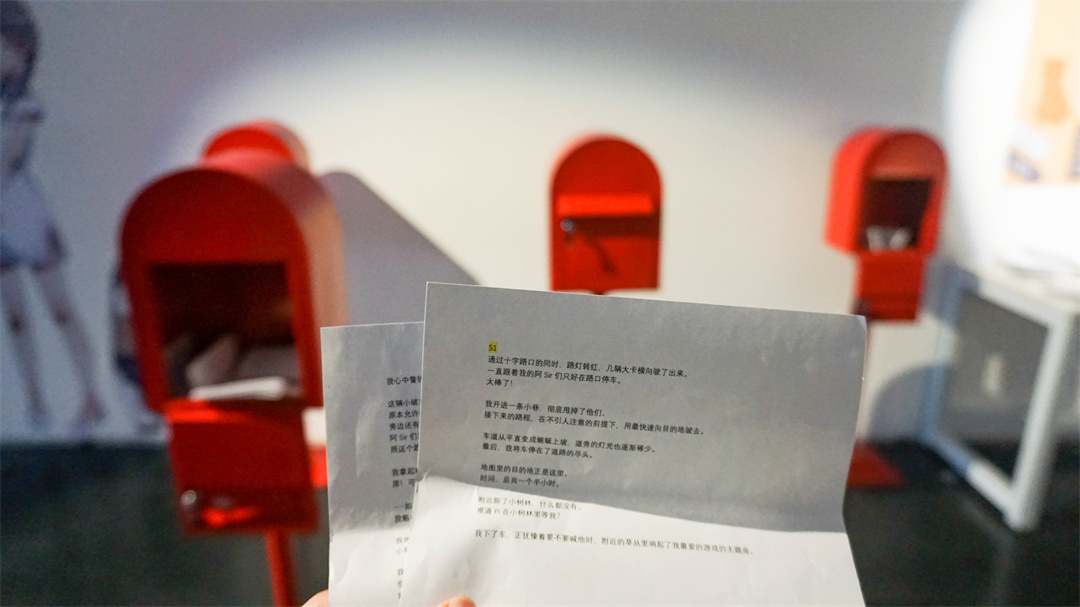

女性游戏开发者王妙一的二次元风格叙事游戏《WILL:美好世界》展区布置了许多邮箱,里面装有印着游戏故事文本的纸张,玩家可以剪切、拼合,重新构造属于自己的故事版本。

展览中不乏怀旧的作品,比如《完美的一天》。《世上英雄》还原了广东的1990年代,这部分展区也打造成了录像厅的样子。《看见飘扬的斗篷了吗》则是体现了成都的1990年代。

另外,和特定职业有关的游戏也在展览中有所展示,比如《异常》是一款编程游戏,相当受程序员朋友的欢迎,展览现场也会出现两位玩家当场比赛的情况。《模拟农场20》是款模拟开拖拉机的游戏,杨静表示研发人员有真正钻研这个职业,包括亲自体验拖拉机驾驶、向农学家讨教水利灌溉的方法、和农业器械公司合作等等,还每年举办农业电竞比赛,让玩家们比拼谁能在最短时间内收割更多麦子。

本次我们邀请了展览出品人、游戏研究者杨静一起聊一聊展览和游戏话题。

界面艺术:“游戏现场”这个名称从何而来?为什么说游戏现场是想象力和生产力的现场?

杨静:“游戏现场”既指它是需要有人来参与的展览现场,也是指游戏漫长的制作环节的现场。在这里你不仅可以玩到作为最终成果的游戏,也可以看到一个游戏在“平行宇宙”里的样子。

游戏就像一个空的容器,开发者可以注入许多属于自己的部分,它或许是艺术和科技结合过程中最容易被看到或最具实用性的媒体。我们不能以纯做个人作品的方式去做游戏设计,和其他艺术类型不太一样的是,玩家其实也投入时间、精力和情绪在游戏中,“玩”本身就是重要环节,游戏开发者在有创意的同时也要能把控,在合理的时间内把产品开发出来,在测试的过程中再进行调整和扩充,像炼金术一样,把想象力消化后变成生产力。

界面艺术:可否展开聊聊展览导言中“游戏本来就是生命作弊器”这句话?

杨静:“胜败乃兵家常事,大侠请重新来过”,我们生命中有太多不可逆转的事情,但游戏是可以在这上面做手脚的,所有事情都可以重新来过,这是人生中不能有的一种奢侈,所以我会用“作弊器”这个词。

界面艺术:本次展出游戏的筛选标准是怎样的?

杨静:我们的展览得到三个游戏机构的支持,包括专注协助独立游戏研发发行的indienova,自己做研发也做发行的椰岛,还有专注手机游戏的游戏社交媒体TapTap。展览的游戏在版权以及和研发的联络上非常有赖这三家机构和他们对接的工作人员的帮助。选择的游戏是我们在国内可以轻易接触到的,譬如电脑游戏通过Steam,手机游戏通过TapTap。而在可以选择的海量游戏中,我们最关注的是在设计、美学、社会、文化上的影响力以及技术上有原创性、创新性的作品。我和另一位策展人李汭璇在筹备工作最前期投入了不少时间在选择和试玩中。

在美术馆展示的游戏,它的艺术价值不应该只在视觉上体现,更多的是要注意到互动和玩法。像《文字游戏》,它的画面极简,是对于类型的反叛和革新,选择这样的作品能让大家一下明白游戏可以承载更多。游戏领域中已经发掘出来许多值得讨论的问题,比如1990年代有一场关于游戏好坏标准的大混战,一方注重游戏的叙事,主张应该从文学传统、讲故事的传统去分析游戏;另外一方则主张应该从超链接、数据库的角度去分析,但是现在两方都已经和解了,大家接受了判断标准应当是多元化的。

界面艺术:和开发者交流的过程中,有哪些让你印象深刻的事情?

杨静:我感觉到很多游戏开发者都有被人理解的欲望。其实做独立游戏是一件有点赌博性质的事情,大家不是为了赚钱才做,有的开发者在以前会选择成为一名作家、导演,而在这个时代他会选择成为一名游戏设计师。他们的才华和毅力最终都可以在游戏中一窥究竟。

界面艺术:参观者们会关注哪些部分?游玩的机制很健全,现场有哪些出乎意料的场面吗?

杨静:像《孙悟空大战机器金刚》展示BUG的这部分,就有很多人关注。因为它对大家来说是陌生的,看的人会觉得很有意思;而对从业人员来说,则像行内人的秘密,也看得津津有味。着重情绪的游戏《双子》是讲人和人之间的距离,其中的双人模式让来玩的情侣可以搂着打游戏,我们叫那个区域“虐狗区”。

界面艺术:在开发过程中,如果遇到创意和可玩性的冲突,大家会怎样处理?

杨静:有的设计师觉得表达更重要,《双子》的作者之一张哲川说游戏创作一定是在这两个里面寻找平衡的,如果只做服务性的东西,你的游戏很难避免和别人的一模一样;如果太重视个人表达,你就会拒绝很多人进入。一般是通过测试去做平衡,比如调整难度、多加暗示,但有的人就不在乎,作品挑玩家,这种情况也容易被玩家骂。

界面艺术:设计与制作过程当中有哪些有趣的迭代?是否有比较可惜的被舍弃的创意和玩法?

杨静:一个游戏至少要做一年到两年,投入的时间成本、人力、资金都很多,其中就会有创意、玩法的舍弃或放弃。有时候这些被舍弃的部分可能会在其他项目中使用,比如我们展示的上海胖布丁游戏工作室的《南瓜先生大冒险》,一开始很挺小众,但收获了更多关注之后,有玩家会好奇游戏中角色的更多故事,那么就慢慢会形成一个系列。

界面艺术:在《完美的一天》 主策与主美的访谈视频中,我们可以看到创作者在办公桌前展示自己的趣味,比如《看电影》杂志、昆汀电影、独立出版物,还有讲气功的旧书等等,我们经常能从他人的养分和经历中共情,包括你自己创作的《遗忘工程师》也让玩家联想到自己的故事,你是如何看待游戏对人的情感和记忆的调用?是否和艺术嫁接的部分也与此有关?

杨静:是的。在游戏里面你扮演的角色一般都叫“化身”,梵文avatara,在印度神话里指一个存在物自愿披上物质的外衣,为的是参与创造。“化身”可以帮助一个人在他的生命里解决一些问题,在游戏里你基本上是像一个神降临到了角色身上,为什么玩游戏的时候我们感觉时间过得特别快?有人相信是所谓“心流”,你的肢体、想法和情感合一了,这个时候你的精力是特别集中的。这也是一种沉浸感。

界面艺术:大家对于游戏的认知是否在近几年发生了变化?

杨静:容易引发关注的游戏可能有几种,一种像《史丹利的寓言》或《极乐迪斯科》,它们吸引到热爱文学、哲学或其他本来和游戏好像无关的领域的人;像《王者荣耀》这样的游戏很多人都在玩,会成为一种社会现象;《黑神话:悟空》的演示视频引起很多关注,大家觉得中国终于做出厉害的游戏了,有民族自豪感。

一代玩家已经长大,即使他已经不再玩游戏,但可能他的孩子在玩,或者他的工作需要知道这些事,一旦关注,他就会发现里面有很多可讨论的地方,比如说《极乐迪斯科》,有人讲这是一封写给苏联的情书。既然诺贝尔文学奖可以颁给鲍勃·迪伦,那游戏是不是也可以得文学奖?最近游戏《黑帝斯》就得了星云奖。游戏文化从一个次文化慢慢成长起来,很多人开始发现好像什么东西都可以和游戏有关。现在大家谈元宇宙,游戏就能实现元宇宙。上世纪瓦格纳讲歌剧是整体艺术,因为里面可以有文学、有诗歌、有表演等等,我觉得我们这个时代的整体艺术还可以承载更多。

界面艺术:疫情期间一个叫《动物森友会》的游戏影响力很大,它是否也受到了艺术行业的关注?

杨静:对,这个游戏对美术馆行业影响很大,比如说纽约现代艺术博物馆、古根海姆博物馆,他们会把馆藏作品变成小图标放进去让大家玩。其实,大家来美术馆不仅是看作品,也是要来看建筑,和认识或不认识的人在一起,现在这个愿望比较难实现,而需求仍然存在,刚好《动物森友会》是场景型游戏,里面不会有坏事发生,只有爱、和平与美,和美术馆的部分功能是能够契合的。

近两年很多艺术空间、机构和美术馆在思考开发线上程序,因为明显看到观展的人流量是在严重缩水的,但机构的使命还是希望人们能够来参观,2021年有一段时间流行音频社交软件Clubhouse,那时候我有关注美术馆从业者在里面讨论如何应对疫情,一位美国湾区的美术馆馆长思考,有多少展品应该免费放在网上给人看?应该开放60%还是80%?我觉得重点可能不在于展示的百分比,而是让人知道美术馆有这些展品存在,因为一旦在线上,你不是和美国、英国、中国的美术馆竞争,而是在和网飞、Steam竞争,和游戏平台竞争,怎么样才能引导别人来看?这是个问题。

游戏可能会成为一个解决方案,但没有那么容易,有人就找到我要求说两个月开发一款游戏出来,或一年做个《动物森友会》出来。这些游戏对外行来说看上去简单,但实际上开发起来有很大难度。

界面艺术:你曾预测《游戏现场》展览争议会比较大,开幕一周左右,你觉得和最初的预测相符吗?

杨静:反馈比我想象的好很多,来观展的有游戏产业从业者、玩家、日常逛美术馆的人群、带小孩的家庭,前两者是预期内的,大家非常关注和支持,对设计、艺术感兴趣的群体中有人看完也想尝试游戏这样的形式。另外家长们会觉得孩子们能从展览中学到一些东西,是很支持的。喜欢拍照的人也可以在这里发现很多可以拍照的场景。

界面艺术:被过度关注的娱乐属性是否是策展人在当下艺术生态中需要面对的问题?那么作为一个游戏展呢?

杨静:这次展览其实不算沉浸式,像展示《完美的一天》的区域,我们完全可以搭景,但没有去做,这是我从一开始策划展览时就坚持的一个方向。譬如在这个游戏中,怀旧的部分已经做得很好,我们希望展示制造怀旧的过程,重点是工作和生产。游戏有一些和美术馆共通的地方,它们都是空间,你在里面建立叙事线索,让参观者和玩家去体验。这次展览想讲的是魔法是怎样变出来的,而不是魔法本身。像《文字游戏》《石头记》这两部作品,并不华丽。这样的东西可能在这个时代会被淹掉。华丽的表象会盖掉很多其他的东西,独立游戏缺少资金就难以被人注意到,我们希望通过展览去挖掘和展示这部分作品的价值。

界面艺术:你听到过对游戏这种形式最大的误会是什么?

杨静:我们策展导言中有一段引用的话“电子游戏完成的最大的骗局就是让人觉得游戏只是游戏”。游戏就像特洛伊木马,偷偷藏在你的生活里,“只不过是小孩是打游戏罢了”,没有人把游戏当真,但它对整个社会的经济、社会分工、性别关系等等都是会产生影响的。

展览:《游托邦:游戏现场》

展期:2021年12月30日至2022年3月13日

地点:上海油罐艺术中心

开放时间:

周二至周五 12:00-18:00

周六、周日 10:00-18:00

每周一闭馆