按:今天(1月9日)是梁思成逝世50周年。作为中国第一批从西方学成归国的现代建筑师,梁思成对中国建筑学的发展具有开创性的贡献,被誉为中国近代建筑之父。他毕生致力于中国古代建筑的研究与保护,是中国建筑史学、文物保护学科的开创者和奠基者。从1931年加入中国营造学社到1946年创办清华大学建筑系期间,梁思成完成了他人生中一系列关键的成就,其中就包括编写《清式营造则例》《营造法式注释》以及中国建筑史学的开山之作《中国建筑史》和英文版《图像中国建筑史》。

这一时期,梁思成的名字开始频频与同为建筑家的妻子林徽因一道出现,这对伉俪不仅在生活中相互扶持,而且在中国建筑研究这项“逆时代”的事业中成为了彼此不可或缺的盟友。他们曾与学社社员先后踏遍中国十五省二百多个县,测绘和拍摄了二千多件唐、宋、辽、金、元、明、清各代保留下来的古建筑遗物,包括天津蓟县辽代建筑独乐寺观音阁、宝坻辽代建筑广济寺、河北正定辽代建筑隆兴寺等,为今天的相关研究积累了大量珍贵资料。

在这些成就背后,我们难以忽略当时动荡的时局。1937年7月7日,“卢沟桥事变”爆发,北平沦陷,梁思成的命运自此改变。为了躲避战乱,同时继续野外考察,梁思成一家人踏上了艰难困苦乃至贫病交加的西南迁移之旅,先后在长沙、贵阳、昆明落脚,最终到达四川宜宾的李庄。梁林夫妇的密友、美国学者费正清对此记忆深刻:

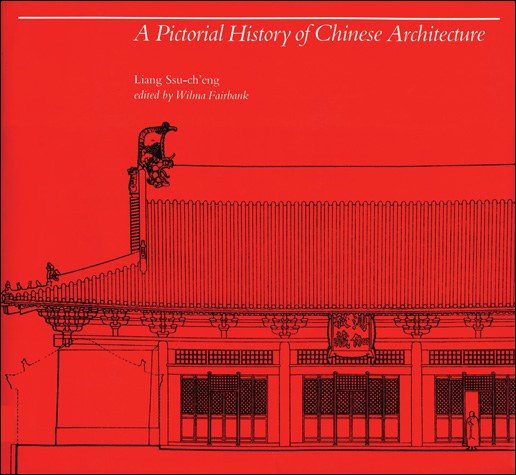

“‘二战’中,我们在中国的西部再度重逢,他们却都已成了半残的病人,但仍在不顾一切地、在极端艰苦的条件下致力于学术。当时林徽因身患肺结核,梁思成则因为青年时代一次车祸的后遗症而导致脊椎受伤。然而,无论疾病还是艰难的生活都无损于他们对自己的开创性研究工作的热情。就是在战时的这一时期,梁思成用英文写成了《图像中国建筑史》。在我们的心目中,他们是不畏困难、献身科学的崇高典范。”

在近日出版的《梁思成与林徽因:我的父亲母亲》一书中,女儿梁再冰回忆起那段与父母在李庄生活的日子,当时他们几乎陷入了绝境——身居陋室、大病未愈、学社经费严重不足,再加上通货膨胀导致物价飞涨,一家人连吃饭穿衣都成了问题。更要命的是,梁思成与林徽因最珍视的一批测绘笔记和资料也在一场天灾中损毁,但这些都没能阻止二人坚守事业。在梁再冰的记忆中,父母从未抱怨过生活的困窘,反而常常苦中作乐,只有在工作上才会争得面红耳赤,他们的坚定与乐观无不出于对中国文化的热爱。为纪念梁思成先生,界面文化(ID:booksandfun)特此摘编书中相关章节,以飨读者。

梁再冰 著

中国建筑工业出版社 2021-10

《梁思成与林徽因——坚守事业》(节选)

文 | 梁再冰

1940年12月13日上午,我们从宜宾坐小木船(下水船)前往李庄,终于来到了此行的目的地—当时离宜宾约60华里的李庄。我们一家后来在李庄住了五年半,直到1946年夏天才离开这里。在木船摇到李庄时,我们五个小孩高兴得同声大喊:“李庄!李庄!”

李庄镇在长江南岸,当时是一个青山绿水、树木繁茂、郁郁葱葱的地方。镇南有与长江平行的起伏山脉,不太高的小山上是成片的橘林和茂密的竹林,江边有多人才能合抱的大榕树和宽阔的草场。沙土地上生长着颇有名气的李庄花生。在物资匮乏的抗战时期,这里是一个物产比较丰富、得天时地利的好地方。因此,不仅中央研究院的史语所和社会所、中央博物院以及营造学社等学术单位迁来了,同济大学也差不多在同一时期从云南迁来。一时间这个小镇成了后方人才荟萃的文化中心。

但是,李庄也是一个气候比较阴冷潮湿的地方,对患肺病的人很不利。妈妈的身体也因无法适应这里的气候而失去了健康。

我们到达李庄后,立即前往离李庄镇约两里路的上坝村月亮田,中国营造学社的“社址”就在这里。

李庄!李庄!

1941年至1942年是第二次世界大战和国内抗日战局最艰难的时期,也是从我们一家人自离开北平以后最煎熬、最暗淡的时期。我的三叔梁思永到李庄后肺病也复发了,病情同母亲非常相似。爹爹对兄弟和妻子的重病非常无助。他自己腰椎背痛的毛病虽然暂时没有犯,但只是相对的稳定,没有继续发展恶化而已。不过此时他的背已经驼得很厉害,体质也在明显地下降,虽然只有40岁,可是精力已经大不如前了。

家里的经济状况日趋走向谷底。我们住的两间陋室低矮、阴暗、潮湿,竹篾抹泥为墙。爹爹和妈妈的卧室部分是砖墙,虽装了白木地板,但仍顶不住川南的潮气。梁柱都被烟火熏得漆黑,顶上有竹制席棚,蛇鼠常常出没其间,木床上又常出现成群结队的臭虫。没有自来水和电灯,煤油也须节约使用,夜间只能靠一两盏菜油灯照明。

更使父亲伤脑筋的是,营造学社的经费问题使得研究工作已经变得举步维艰。为了获得相对稳定的资金来源,爹爹不得不每年花费大量的时间到重庆去请求资助。那时候的交通非常不便,从李庄到重庆要坐船,跑一趟要好几个月,去的时候是下水船,回来坐上水船。因为学社是个民间学术团体,没有正式的编制,向国家机关申请经费很是艰难。教育部补贴给的是钞票,但那时候物价飞涨如脱缰之马,通货膨胀异常严重,等拿到钞票就已经贬值了很大一块,所以必须要很快地买米、买面,若每月薪金到手后不立即去购买柴米油盐,等过个三五天,钞票就会化为废纸一堆。我们到达昆明时,通货膨胀就已经开始了,到李庄后,物价简直飞涨到今天不知明天会是什么价钱的地步。

食品愈来愈贵,我们的饭食也就愈来愈差。妈妈吃得很少,身体日渐消瘦,整个人看上去憔悴不堪。肺病病人需要补充营养钙质,但那时候根本买不到奶粉。为了略微变换伙食花样,爹爹在工作之余开始学习蒸馒头、煮饭、做菜、腌菜和用橘皮做果酱等。家中实在无米下锅时,爹爹就带着我到宜宾镇上委托商行去典卖衣物,我们把派克钢笔、手表、妈妈的一些衣服等“贵重物品”都“吃”掉了。爹爹还常苦中作乐道,“我们今天把这只表‘红烧’了吧!”“这件衣服‘清炖’如何?”

这一路西迁流亡中,我们的家庭生活遭遇巨变,在李庄,美丽的妈妈所有的好衣服几乎都送进了当铺;她一夜之间从京城的大小姐,变成家徒四壁终日忙碌的煮饭婆……我们的生活日益清苦,每况愈下,妈妈调侃自己说:“我正在继续扮演经济绝招的‘杂耍演员’,使得全家和一些亲戚和同事多多少少受到一点好的照顾。我必须为思成和两个孩子不断地缝补那些几乎补不了的小衣和袜子……这比写整整一章关于辽、宋、清的建筑发展或者试图描绘宋朝首都还要费劲得多。这两件事我曾在思成忙着其他部分写作的时候高兴地和自愿地替他干过。”她对我的学习成绩还不错挺高兴,但是对我每天要走很长的泥路去上学又感到心疼,还总是担心我中午上学会吃不饱。

爹爹也曾这样描述我们在李庄的日子:“很难向你描述我们现在的生活,或许很难想象:在煤油灯下,我们做着儿童的棉底鞋,点火做饭,买便宜的粗粮。我们回到从前,过着像父母十几岁时一样的生活,但却从事着现代工作。”

正在这让人倍感生活煎熬的时刻,从北方传来了迟滞两年的消息。1939年,天津因为涨水成为一片泽国。营造学社六七年间在各地考察,走遍河北、河南、山东、山西、浙江几个省所搜集到大量的古建筑资料,包括拍摄的大量照片、绘制的图纸等,在抗战刚开始的时候,曾被爹爹和刘伯伯存放在天津麦加利银行的地下保险库中,父亲他们只随身带走了少量关键的测绘笔记和资料。谁能料到天津发大水后,这批资料悉数被淹没。事发突然,营造学社的朱启钤社长当机立断,立刻组织人员到天津把水里的东西捞出来,其中的很多胶片都已被彻底泡坏,他们将烂成泥状的资料晾晒,试图抢救一下,但是很多底片资料即使晾晒出来也已经无法再冲印。这是父母和学社成员们多年心血的积累和结晶,父亲和母亲听到这一消息后几乎痛哭失声。父亲是从不轻易掉泪的人,我这辈子从未见他们哭得这样惨痛过。

抗战中后期,因为蛰居于偏僻的西南一角,长久的战争环境和内部的封闭、单调、贫乏的生活,使得坚守在李庄的日子变得日趋不平静,人心浮动。营造学社的经费来源一次又一次陷入绝境,最后连五个人的工资也发不下来了。在那样的情形下,想要继续展开野外考察、全面开展研究工作几乎是不可能的事了。

《图说》与《汇刊》

此时我们在李庄,爹爹和妈妈面临的是困境甚至可以说是绝境,母亲大病未愈,又忽闻存放在天津的资料大部分遭到损毁,七年的学社研究成果几乎全部泡汤,这其实已令营造学社陷入停滞,前途一片渺茫。学社的研究经费父亲经常跑断腿也难以“乞求”到,从长沙、贵阳、昆明,再到四川宜宾李庄,我们一家人一路避险逃难,为盖昆明的那座寒舍,几乎倾囊而出。而在李庄为了吃饭,家中值钱的物什渐渐典当干净,到这一刻我们是真正的一无所有了。

然而父亲母亲仍没有放弃。他们经过与教育部和中央研究院等单位协商,营造学社的几位成员分别纳入中央研究院史语所和中央博物院筹备处的编制内,这些单位及时施以援手,在爹爹他们最困难的时候,帮助了中国营造学社,使得这个民间学术机构可以暂渡难关。

1942年春夏以后,父亲和母亲的精神开始稍有好转,两人总是嘀嘀咕咕地说着什么,眉目间开始有了些兴奋的神色。父亲和母亲那时开始考虑梳理、总结和编纂以前营造学社外出勘察测绘的大量资料,可能他们那时终于获得了一些研究经费上的资助。他们急迫地要去做成几件事:首先是要将在天津被损毁的考察图纸资料重新绘制、整理一遍,考虑到这些图纸资料之前因浸水而损毁,他们准备要将重新绘制的地图和研究成果结合使用当时先进的幻灯胶片技术,以照相制版形式保存,在他们新绘制的建筑图画上,他们要附上中英文的写作说明;这些也将作为他们准备出版的《中国建筑史》和中英文版的《图说中国建筑史》的资料;此外,他们要尽快恢复《中国营造学社汇刊》的出版。

梁思成 著

生活·读书·新知三联书店 2011-01

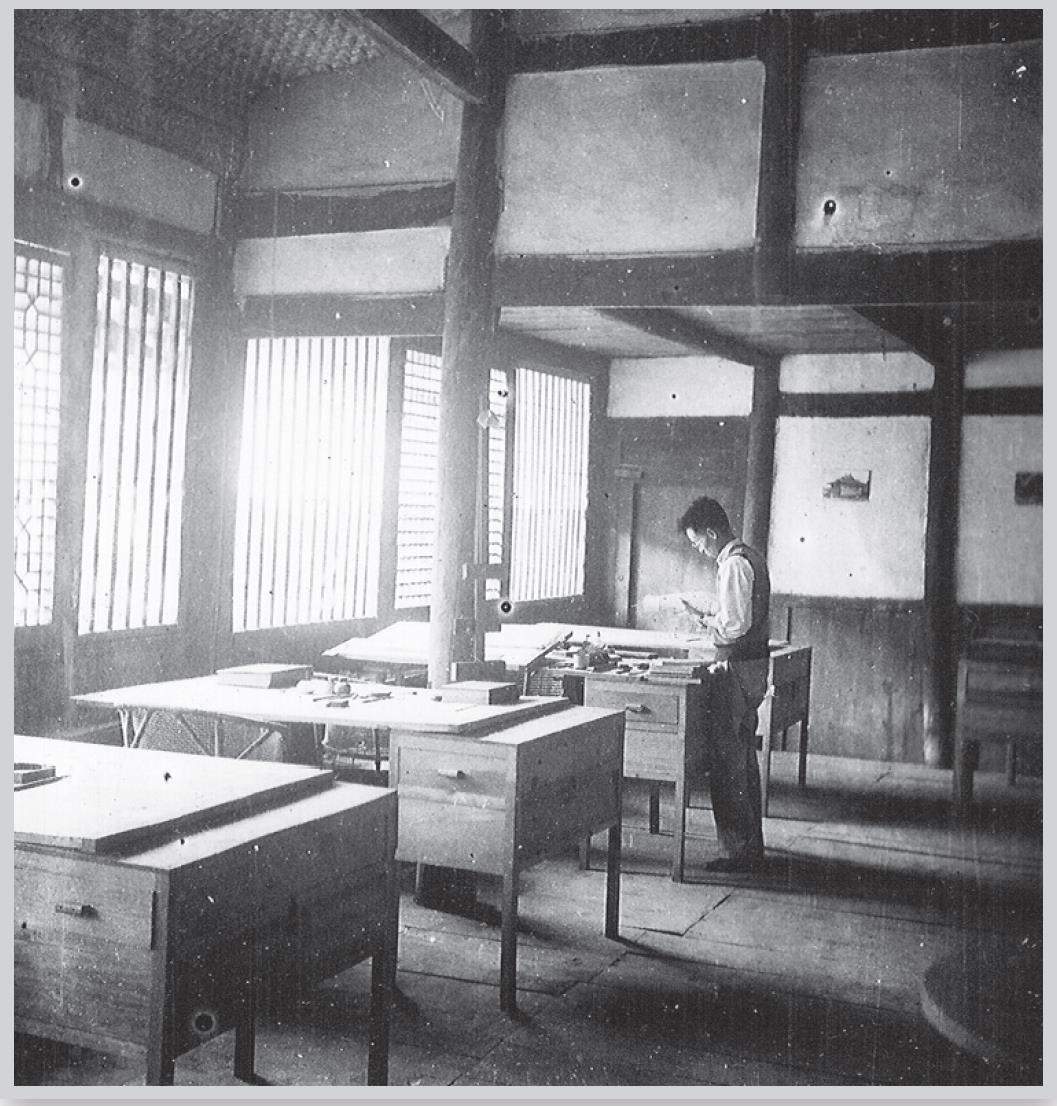

在这潮湿低洼的江边之地,爹爹的背此时已经佝偻得很厉害,但他在漆黑潮冷的办公室里,仍坚持每天画图。他画图时总爱哼哼唧唧地唱歌,由于背痛的毛病,他的头已经有点“重”得抬不起来了,于是他就找来个花瓶“支撑”住自己的下巴。他曾经开玩笑地告知吴良镛先生“这样画图,线条画得更直。”由于工作量大,常常需要他在晚上继续赶图、赶稿,画图室没有电灯,晚上漆黑一片,平常我们都是点菜油灯,即使使用较粗的灯芯,也只能得到如豆的灯光。家里最大的灯是一盏煤油灯,也叫马灯,提着它可以在外面行夜路。父亲每天都会把他那盏马灯打开,加上煤油,他自制了一个精巧的擦拭马灯的小布刷,然后仔细地把灯罩擦拭得锃光瓦亮。夜晚我常常看见父亲提起那只“全家最高级的照明设备—马灯”走进他那简陋的办公室,将马灯摆在一旁,就开始了他的画图。

从天津洪水之中抢救出的一小部分图纸和资料,朱启钤社长带人抢救复制之后,寄了两份到四川给父亲和刘敦桢伯伯,同时他们也保留了一些随身携带的相关考察记录等资料,父亲和老莫以及学社同仁凭借这个基础,开始重新绘制、复制和整理了营造学社七年间的勘察测绘的古建绘图,将它们整体而完整地绘制出来。这些绘图开张都很大,每一张图至少有李庄办公桌的三分之二面积。1943年春,我听到父母亲开始商量,怎么样才能让这些好不容易通过古建实地考察、测绘和拍摄所整理出来的图纸、照片资料做到长久留存。由于当时国内的印刷条件很差,而他们这批图片资料要求的印刷精度又很高,他们决定请求美国朋友费正清、费慰梅夫妇给予帮助,将一部分图片先拍成缩微胶卷,然后送到美国付印。这些图片附有中英两种文字说明,文章也将用两种文字写作,这些后来成为英文版和中文版《图说中国建筑史》的重要内容。

在这个时期,学社确实已无经费可以支撑他们去做大规模野外考察了,这对爹爹和同事们来说是一种无奈和困境,但这也同时给了他们另类的选择和机遇。他们被“困守”在李庄寂寞黯淡的小屋中,伴着青灯古卷,这也让他们有时间静下心来,继续他们能够做的工作——全身心投入梳理和总结他们以前的考察和研究成果。战前营造学社已经勘测了两百多个县近三千处古建筑,他们在现场实地攀爬斗栱,亲自动手测绘,得到大量的第一手珍贵资料,这使得他们这些“营造学人”对李诫的“天书”《营造法式》有了更为深刻的理解,对于唐、宋、辽和金,以及明清等建筑的工艺艺术,和各个朝代间更迭时建筑特征的变化已经有了超乎寻常的认知,开始形成了自己独有的建筑系统思维和框架体系。通过大量制图和修正以往的绘图错误和判断,父亲潜心于图解“法式”的同时,他自己的思维体系和研究框架也进一步形成。

谈及在整理国故中创新,父亲在《为什么研究中国建筑》一文中说道:

“艺术创造不能完全脱离以往的传统基础而独立。这在注重画学的中国应该用不着解释。能发挥新创都是受过传统熏陶的。即使突然接受一种崭新的形式,根据外来思想的影响,也仍然能表现本国精神。如南北朝的佛教雕刻,或唐宋的寺塔,都起源于印度,非中国本有的观念,但结果仍以中国风格造成成熟的中国特有艺术,驰名世界。艺术的进境是基于丰富的遗产上,今后的中国建筑自亦不能例外。”

可惜的是,《图说中国建筑史》是在他们二人都已逝世多年以后,经过许多曲折才终于出版的。当我手捧这本红色封面、印制精美的《图说中国建筑史》时,看着这些绘图和文字解说,不禁想起了爹爹妈妈和我们在李庄的日子,这一张张图纸的绘制、一行行文字的编写,简直是他们用自己的血肉之躯换来的。

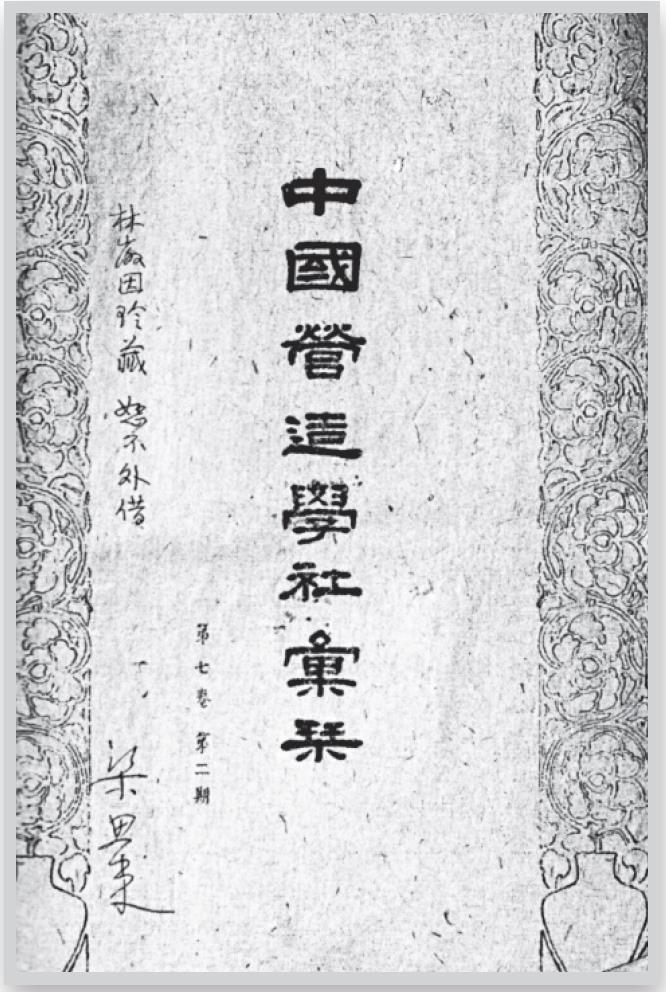

恢复出版《中国营造学社汇刊》

《中国营造学社汇刊》是抗战前学社定期出版的高水平的学术期刊,抗战开始后,学社会员一路辗转,勘测研究都遭受重创,这本汇刊也被迫停止出版。但父亲和母亲都认为,作为一个学术研究机构,学术刊物出版是极为重要的事情,营造学社必须想办法使他们的研究成果能够得到认知、认可和问世。他们决定排除困难恢复《中国营造学社汇刊》的出版,将他们战前的实地勘察成果和战时的调查研究报告发表出来。那时,父亲和莫宗江先生承担了大量的绘图工作,只要不发烧,身体勉强可以支撑时,母亲也要大量读书做笔记,协助父亲做英文文字解说及图文编撰等工作。母亲卧床休息的那张小小的行军帆布床周围一时堆满了中外文书籍。

在李庄出版《中国营造学社汇刊》可谓困难重重。战前的汇刊印刷精美,水平颇高,用的是铜版纸,在北平的印刷室完成,所刊载的古建考察研究报告不仅文字内容备受关注赞誉,其中清晰专业的照片、图片和绘图印刷水平也广受好评。可是那时在李庄,出版汇刊让人感觉印刷作业一夜之间退回原始的拓印时代。当时李庄既没有印刷用纸,也没有可以印刷的设备,绘图需要全部改成手绘图纸;当地所能找到的“印刷”纸非常脆弱劣质,还泛着光;李庄附近也基本没有任何正规的印刷设备,爹爹他们只好自己刻蜡版石印,其中的图纸和文字印刷,全依靠人工手描,根本无法将图文直接印在纸上;装订也很困难,只能用最传统的笨办法,要人用线一针一线地缝起来,全家人都加入了这个“印刷作坊”,连外婆都出来帮忙了。幸而当时学社的人员已有所增加。罗哲文先生这时来到营造学社工作已有三年,他是四川李庄人,最初是刘敦桢伯伯的学生,后来爹爹很欣赏他,将他调到法式部参加绘图工作。那时他的名字叫“罗自富”,因为同美国总统的名字“罗斯福”谐音,爹爹常常开玩笑叫他“总统”。

虽然李庄的印刷条件极其简陋,最后大家还是齐心协力,完成了两期《中国营造学社汇刊》,全手工制作出版。1944年出版了第七卷第一期,1945年出版第七卷第二期,每期分别印刷了200册,在战火纷飞中寄往全国各地与读者见面,使全国乃至全世界的建筑学者都知晓了他们的最新研究成果。

在李庄那段与父母朝夕相伴的岁月里,虽然我们的生活水平每况愈下,然而父亲母亲在事业坚守和面对困苦中始终有着共同的态度和选择,他们表现出高度的一致。面对生活的突变和下沉,他们都是一幅“满不在乎”的样子,他们依旧可以笑口常开,他们的拌嘴和吵架也少有因为缺吃少穿,倒是常常为工作争得面红耳赤,典当衣物他俩互相调侃,一副苦中作乐的模样。我开始慢慢体会出爹爹和妈妈身上带有一种与生俱来的“寒士”之风,无论生活“沦落”到怎样的底层困境,他们那股子“精神头”始终傲然而立,从不曾消失丢弃。

同时从父母身上,我更是感受到了他们那种高度的社会责任感和极为强烈的文化使命感。战争岁月里,他们的信念和乐观精神也源自他们对自己文化的坚信,对这块文化阵地的坚守的决心。如同战士坚守战场一般,他们视自己为捍卫文化的战士,无论面对怎样的贫苦,忍受怎样的折磨,他们都无怨无悔,义无反顾。

本文书摘部分选自《梁思成与林徽因:我的父亲母亲》一书第四章,较原文有删减,经出版社授权发布。