1956年夏天,帕特里夏·海史密斯(Patricia Highsmith)与广告设计师桃瑞丝·桑德斯(Doris Sanders)一起住在纽约上州。那时候,海史密斯口口声声说,她与桑德斯相爱。当时,这位35岁的小说家担心自己会在职业生涯中期陷入低谷,尽管这只是一种日常焦虑,而非真实状况。在这之前的7年时间里,海史密斯的小说创作展现出了她超凡的创造力,《列车上的陌生人》《卡罗尔》和《天才雷普利》等作品使她声名鹊起。此外,海史密斯多年混乱的私生活似乎也终于获得了某种程度上的平静。她和桃瑞丝买了一辆车,海史密斯还开始种菜。更令人难以置信的是,她加入了教堂的唱诗班。

然而,在搬到纽约上州几个月之后,她在日记中不太吉利地写道:“对我来说,和某人生活在一起的危险在于毫无激情。不论发生什么事情,总会很容易就被缓和,然后一笑而过,最终被遗忘,激不起任何波澜。”对于某一些人来说,这样的生活听上去似乎挺愉快的。但是对于海史密斯而言,这样的生活简直就是地狱。两年后,她就已经搬去另外一个城镇,跟另外一个女人生活在一起了,甚至已经再次策划逃跑。正如她在1956年的某篇日记中所写到的那样:“除了我自己的想法之外,我真的不想要其他人的观点了。”

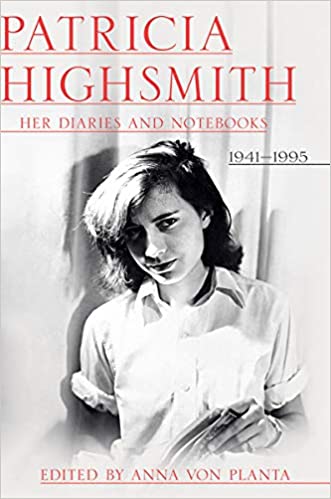

26年前,帕特里夏·海史密斯因肺癌在瑞士去世,享年74岁。毋庸置疑,她是极具盛誉的作家,但是就个人形象而言,她却好坏参半。今年11月,海史密斯的日记和笔记《帕特里夏·海史密斯:她的日记与笔记:1941-1995》(Patricia Highsmith: Her Diaries and Notebooks)首次出版,由安娜·冯·普兰塔(Anna von Planta)担任编辑。在此之前,我(指本文作者Emma Brockes)对海史密斯的看法与大众对她的印象一致,觉得她是一个蛮横无理、有种族偏见、酗酒无度、不可理喻的人。奥托·彭茨勒(Otto Penzler)是海史密斯的图书编辑,他向海史密斯的传记作者琼·申卡(Joan Schenkar)描述海史密斯是“一个可怕的人”。尽管她的风流韵事和不忠行为无数(在和桃瑞丝·桑德斯住在一起之前,海史密斯已经爱上了桃瑞丝的女友琳恩·罗斯——尽管这可能更多的表明了纽约同性恋圈子的混乱,并不能说明海史密斯的贪婪),她却依旧趾高气扬,这在当时的男性作家中并不是什么稀奇的事,但海史密斯的怪癖更深。

她在1954年写到:“就个人而言,我变得有点古怪了。”而随着时间的推移,这个事实也变得更加明显。在读了这些日记之后,有一个惊人的效果是,人们不仅开始理解她为什么会变得越来越古怪,还会开始理解这种变化对其小说的影响。

正如普兰塔在这本书的前言中所描述的,破译海史密斯私人稿件的工作,简直就是“滑稽的犯罪”。海史密斯不仅公开出版了22部小说和几十篇短篇小说,还用糟糕的笔迹和五种语言创作了8000多页的私人作品,涵盖18本日记、38本笔记,而其中只有英语是她唯一熟练掌握的语言。海史密斯在这些笔记本上写下了她的故事和想法,日记则是用法语、德语、西班牙语或意大利语写的,难以辨认,算得上是一种加密术了,但这才是趣味所在。普兰塔用1024页篇幅,结合两个来源,为读者呈现了一幅海史密斯的画像:20多岁的海史密斯快乐地生活在纽约,崇尚唯我——阅读海史密斯那个时候的日记,你根本想不到当时正处在第二次世界大战之中。到五六十岁的时候,她变得忧郁,对世界对生活也愈加充满敌意。在这两个年龄段之间,海史密斯经历了一段动荡而心碎的岁月——这倒符合写日记的一个真理:你永远不会写下快乐的东西。然而,除了海史密斯的愤怒和绝望,这些私人作品中还展现出了许多快乐、勇气和永不放弃的斗志。

1942年,当时还是纽约巴纳德学院学生的海史密斯写道:“我今天看起来很好,尽管我备受牙齿的折磨。我在脑海里想着:它们的形状还不算糟糕,但是棕色的污渍变得越来越多。我不知道该怎么办。”海史密斯早期的日记之所以有趣,就在于那时平平无奇的她的各种心理活动展现给我们的反差。

海史密斯出生在得克萨斯州的沃思堡市,6岁时随母亲和继父搬到了曼哈顿,20岁出头的时候已经成为了一个野心勃勃的艺术家和作家。海史密斯有时候骄傲自大(“我不需要任何人。我有自己的艺术,只有我的艺术才是真是的”),有时候自我陶醉(“人生在世,尤其是我,帕特里夏·海史密斯,必遇患难,就如同那火星飞腾”),有时候又讥笑嘲讽。1945年夏天,她写道:“回想起我做饭的那些日子,此时此刻我要说:不值得这么麻烦。”然而,考虑到那个时代的礼节,当时这位刚二十岁出头的小说家最不寻常的特点就是——不会使用礼貌的方式表达,她真是一个死不悔改的“混蛋”。

1942年12月23日,海史密斯写道:“巴菲的皮肤晶莹剔透,像绸缎一般滑过我的皮肤……巴菲会很高兴她唯一爱的人是我,而不是她的丈夫。或许我们会保留每周三的约会。”巴菲不必太沾沾自喜。在短短的几年时间里,罗莎琳德、阿勒拉、克洛伊和维吉尼亚等等竞争对手层出不穷。海史密斯那些年一直在为她的情人排名,这些名字都将在她的网格中占据一席之地。(海史密斯对这些女人很严厉,而她们对海史密斯亦然。1943年,罗莎琳德会对海史密斯说:“把头发梳好,你看起来就像是喝醉了的拜伦。”)她精神恍惚地写道“我们永远告别的那一天”时,编辑的注释为:“目前还不清楚究竟是哪位女性激发了海史密斯写下这样的句子以及后面的内容。”可不是嘛。

或许海史密斯的夜晚少不了马提尼的刺激(为此,她经常会自我厌恶:“该死,我为什么喝那么多?”)但在白天,她的头脑却很清醒。1942年12月,她在一篇日记中写道:“如何对待同性恋?”在接下来的50年里,这个问题一直困扰着她,她的许多小说也都直接或间接地面对这个问题。这是她的日记的中心情感:海史密斯的这段旅程从二十多岁时无忧无虑的日子开始,一天晚饭后,她写道,“餐厅里有一个女人看了我们的手相,给了我最好的解读——我不会结婚。”之后,海史密斯的旅程向着更罪恶、更矛盾的方向发展。到20世纪50年代初,随着战争年代的放纵退去,当时的美国成为了一个更加保守的社会,海史密斯的浮躁也开始消退。她不安地看着朋友们结婚生子,而这些朋友当中有许多都和她厮混过。虽然她认为男人在床上顶多算是个“累赘”,但她还是怀疑自己是否也应该像她的朋友们那样做。1948年她曾写道:“我在马克身上付出了极大的努力,”后来却还是不免咆哮:“他爱酗酒,长得也丑,一点也不讨人喜欢。我躺在那里,想象着女孩子是多么的美丽、可爱、纯洁啊!我真是太难过了。”到了1955年,当她看着那些匆忙结婚的同龄人时,苦涩的旋律悄然奏响,她写道:“成熟就像是一块慢慢坍塌的蛋糕……成熟摧毁了自我,让你变得和其他人一样。”

海史密斯最终没有嫁给马克。相反,她成为了一名著名的小说家。她的成功不仅赢得了时间和金钱,还为她赢得了一部分社会资本,而身为一位单身女性,她本来是绝对无法获得这些社会资本的。这是她在小说中所表现出的一种逃避艺术,在最基本的层面上是关于人们逃避现实——最明显的是谋杀,当然,还有浪漫的爱情——《卡罗尔》这部小说就讲述了两个女人的爱情故事。1989年,海史密斯终于以作者的身份出现,她在小说的后记中写道:“在这本书出现之前,美国小说中的同性恋——无论男女——都不得不为他们的偏离而付出代价,比如割腕、溺死、转变成异性恋,或是崩溃,孤独、痛苦和格格不入,陷入地狱般的抑郁。”

海史密斯的第一本小说《列车上的陌生人》被阿尔弗雷德·希区柯克(Alfred Hitchcock)改编成了电影。两年后,平装版《盐的代价》出版,卖出了一百万本。这本书首次出版时,海史密斯使用了笔名“克莱尔·摩根(Claire Morgan)”,而之后再版则使用了小说最初的名字《卡罗尔》,并署以作者的本名帕特里夏·海史密斯。她的第四本小说《天才雷普利》成为了五部系列小说的基础,同样大获成功。尽管取得了这些成就,但海史密斯终其一生都在为自己的选择辩护。她发现自己同时集英雄的、悲剧的、挫败的、强迫的和命定的情绪于一身,总是在最糟糕的病状中重蹈覆辙,夹杂在矛盾的思想斗争中,一面渴望幸福的生活,一面却又坚信“快乐的日子会导致思想停滞”。

当我们在日记中读到她最快乐的时光,不由得会联想到穆里尔·斯帕克(Muriel Spark)的小说《意图游荡》(Loitering with Intent)中弗勒尔·塔尔博特(Fleur Talbot)的那句话:“在20世纪做一名艺术家和一名女性的感觉是多么美妙啊!”当时正值20世纪60年代,斯帕克漫游罗马,海史密斯则身在法国。但那时的海史密斯依然会为所谓的“生活就应该是那个样子”的刻板印象所困扰,从她日记中的十几条评论可以看出,显然她对此是无法忍受的。事实上,尽管她取得了种种成就,但在社会上大部分人的眼中,她的地位仍低于乡村俱乐部里某个普通人的妻子。1960年,在她永远离开美国前不久,她在日记中写道:“罗杰,如果没有酒,我或许就嫁给某个呆头呆脑的家伙了,然后过着人们所谓的正常生活。正常的生活不也常常是无聊或充满暴力,还是会有人离婚,也依然会有种种不幸,为我从未有过的孩子们感到不幸。”然而,那种生活的阴影却一直折磨着她。

这种生活阴影在海史密斯的小说中表现为一种对于“女性追求婚姻”几近病态的厌恶。从《列车上的陌生人》中贫穷又可悲的米里亚姆,到《天才雷普利》中的玛姬,再到《卡罗尔》中特蕾莎的恐惧,“在弗兰肯伯格家工作的55岁妇女的脸,被无止境的疲惫和恐惧折磨。”当然了,海史密斯还憎恨很多其他人。她在小说中特别鄙视男性的业余爱好,认为这是在用他们父亲的钱来掩饰自身的平庸。比如《天才雷普利》中的阔少迪基.格林利夫、《卡罗尔》中的理查德,以及我们从她的日记中所了解到的那位在现实生活中差点就和海史密斯结婚的英国小说家马克·布兰德尔(Marc Brandel)。当海史密斯向马克坦白她的身份时,一开始,马克表现出了“惊人的包容”,然而,当海史密斯拒绝了他之后,他的态度就转变了。马克给海史密斯写了一封信(而她在《卡罗尔》中几乎一字不落地复制了这封信),认为她的性取向“毫无根据、极为幼稚”,并得出结论说,他对她除了“反感”之外没有任何感觉。在海史密斯的小说中,像马克这样的男人,绝对都不得善终。

[美] 帕特里夏·海史密斯 著 李延辉 译

上海译文出版社 2016-2

相比之下,海史密斯则非常喜欢她笔下那些非英雄角色。人们常常认为,在作者眼里,对受害者和侵犯者是一视同仁的,但这并不完全正确;海史密斯的一大创作魅力在于,在她的诸多小说中,她根本就没有时间去关注受害者。她在1960年的一篇文章中写道:“人们在法律的边缘舞蹈,纯粹靠欺诈生活,这就是我的快乐!”海史密斯所创作的非英雄男性角色,虽然同样是阴暗又绝望的,却并不是其他普通作家直截了当塑造出来的那种充满魅力的精神病患者。他们是敏感而又不善社交的局外人,愿意做任何事情来逃离成为无名小卒的命运。海史密斯在暴露他们的弱点的同时,也理解他们的痛苦。他们也不可避免地爱上了他们想要毁灭的人。在日记中,海史密斯记录了她的朋友利尔·皮卡德(Lil Picard)在1954年说过的一句话:“不会有人去谋杀一个性得到满足的人。”

1963年,海史密斯离开美国前往欧洲去追求一个叫“卡洛琳”的女人,并与她纠缠了多年。然而,一段风流韵事从风花雪月到分道扬镳,并不意味着厌倦了所有。如果说她对戏剧的迷恋是一种逃避,那么这种逃避会产生一种能量,而海史密斯显然发现了这种能量有益于艺术创作。到了中年时期,海史密斯仍然生活得非常快乐。1967年7月,她写道:“我最老的那只蜗牛今天死了,或者是在昨天,加缪肯定会这么说。”(海史密斯还有一件著名的事情,就是她饲养蜗牛,并且把它们藏在乳沟里偷运过英吉利海峡。这只最老的蜗牛已经养了3年了,产了500个蛋。)她在自我帮助方面也有一些惊人的尝试:“我决定快乐。忘掉你的银行账户吧。或许给自己调一杯马提尼,只调一杯哦……发自内心地微笑!”她无数次下定决心,要放弃女人。但没过几天,她又旧病复发:“火啊,跑吧!抓住我的爱人!把她烙印在我的身上!这才是永远。”为了将来用作参考,她建议自己:“远离施虐狂。”

但这些日记和笔记并不能展现海史密斯的全部。要想了解她与母亲之间的暴力关系,你还需要读一些关于她的传记。还有一些漫长而缓慢的延伸,20世纪六七十年代漫长而又拖沓的欧洲旅行见闻。海史密斯经济无忧,她的名气至少在欧洲也是毋庸置疑的,但情感生活却一如既往不幸。尽管她的佳作不断涌现——《猫头鹰的哭泣》(The Cry of the Owl)广受好评;继《天才雷普利》之后,她又创作了四本雷普利系列小说——但她的脾气依然越来越坏。

她对以色列问题进行了激烈的声讨,并无可非议地被指责为反犹太主义者。(多年前她就曾在日记中写道:“我讨厌犹太人。”)她对妇女运动感到愤怒,攻击那些有了丈夫和孩子却又抱怨职业生涯被毁的女人。她曾写道:“哎,女人啊,在抱怨自己的命运时表现得比以往任何时候都更加幼稚和无能。”我们也不难理解她为何发出这样的感叹。多年来,海史密斯的脑海中一直萦绕着一幅“乡间别墅的景象”,“那里有我深爱的金发妻子,有我深爱的孩子,有我深爱的土地,有我深爱的树木。”然而最后,她悲伤地写道:“我知道这是不可能的。”现如今,拥有这样美好生活的女人却都想要拥有像海史密斯一样成功的事业。这世界还真是不公平啊。

1961年,海史密斯写道:“同性恋者更喜欢彼此陪伴,这倒并不是因为社会公认的一种常见的性偏离现象,而是因为他们知道,他们都经历过同样的地狱、同样的考验、同样的崩溃——只有幸存下来的人才能有幸彼此遇见。那些没有出现的人要么选择结束了自己的生命,要么已经成功或是决定或是能够顺应主流,做一个‘正常人’。”事实上,海史密斯的许多前女友都自杀了;而其他一些前任,包括卡洛琳,选择回到了她们的丈夫和孩子身边。海史密斯写道:“所有情感中最为强烈的就是不公平感,就连小孩子都能有所感受。”如果说她的创作理念和散文的基调,部分是由愤怒的情绪以及这种情绪所激发的能量所驱动的,那么她变得愈发强烈、近乎反常地要维持激发出这种情绪的状态。

1995年,海史密斯逝世。那时的她独自生活,早年间的虚张声势变成了真正的敌意。现代的心理治疗师可能要说,海史密斯爱上的那些女人要么不能和她交往,要么就对她态度恶劣,这其实是她内心对于同性恋的恐惧的表现。事实上,在20世纪40年代末期,她曾拜访过一位心理治疗师——这是她为“拯救”自己而做的最后一次努力。她在日记中写道,那位心理治疗师告诉她,其实她是异性恋,之所以会被女性吸引,是因为她对母亲有着不健康的憎恨。海史密斯认真地考虑了这个诊断结果,几天之后又把这个结果扔掉了。最终,她带着遗憾和蔑视写道:“哎,现在我知道真相了,但是我并不希望改变。”

本文作者Emma Brockes是《卫报》专栏作家,现居纽约。

(翻译:刘桑)