上海迪斯尼开园在即,破土特邀几位在传媒、文化研究领域各有建树的学者,畅谈迪士尼这一资本扩张奇观,及其抵达中国的意义。本篇完成于一年前,作者钟雪萍教授在迪斯尼这一超级拟像现实里,看到了上演的真实资本剥夺与劳动剥削。“楚门”最终选择破镜而出,我们又将如何挣脱这一媒体帝国的牢笼?

十多年前,当迪斯尼公司决定,将其又一新“主题公园”建在香港而不是上海时,大概有不少人多少松了口气。

但松口气时没多想(尽管应该想到)的却是,作为媒体帝国的迪斯尼,早已没有国界,无孔不入。短短十几年后的今天,迪斯尼即将带着香港的气息——迪士尼——“空降”上海:2016年,“迪斯尼”将在上海浦东开门接客,全名“上海迪士尼度假村”(Shanghai Disney Resort)。

有位朋友曾经告诉我,当她听说迪斯尼将在上海开园,第一个反应是:上海将真的不再是她的城市,因为没有比迪斯尼的更让人感觉异化的空间了!

上网查,上海迪斯尼首页的画面跟世界上其它几个迪斯尼乐园基本相同,只是换上了汉字和中国孩子们的笑脸。根据一些对诸如巴黎迪斯尼,东京迪斯尼,和香港迪斯尼的“研究文章”来看,上海迪斯尼可能会添加“中国元素”,原因是,巴黎迪斯尼曾因过于“美国化”而在法国遭到批评和嘲笑,前车之鉴,迪斯尼公司会吸取教训。确实,“多元文化”这个看似进步(实则问题多多)的理念,早就被运作有致的资本吸纳,成为后者不断再生的文化法宝之一。

迪斯尼:资本扩张的奇观

对于广大善良的中国百姓,提起迪斯尼,想到的一般是米老鼠、白雪公主,以及迪斯尼公司出品的电影中各类卡通人物和动物,外加刺激感官的游玩项目,是一种“主题公园”,是既给少年儿童也给他们的家长带来欢乐的一个全家皆宜的游乐场所。

确实,迪斯尼在上海的落户,对于不再历史性追问自身主体为何的中国社会,似乎只是又一次自己主动地“开荒僻地”,“打开大门欢迎您”,让中国人民不出国门便能享受“现代化”之大同,并同时学会体认其“大义”。

然而对于我的一些美国朋友,迪斯尼不但是一种以宣传美国主流文化为主的“主题公园”产业,更是一个庞大的媒体大财团。近年来,它收购并拥有美国四大广播集团之一“美国广播公司”(ABC; American Broadcasting Company),“美国广播公司新闻节目”(ABC News),ESPN(Entertainment and Sports Program Network)等等,成为以新闻、电影和其它娱乐节目制作和传播为主的媒体帝国,足迹遍及世界各地。因此,落户上海不会只是,也从来不只是,米老鼠和它的“远亲近邻”。

中文“主题公园”大约直接译自英文 “theme park” 一词。早期的“世博会”等可以说是 “theme park” 的雏形。尽管大多为临时空间,但都与资本主义的发展——物质生产,物质享受,社会关系和文化意识的生产和再生产,等等——相关联。从最初单纯的奇观性(一种对“未来”的想象),到将“奇观性”朝向产业化发展,成为资本主义文化再生产和文化资本再生产的一部分。尽管文化内容随着资本主义本身的发展有所变化,但万变基本不离其宗。

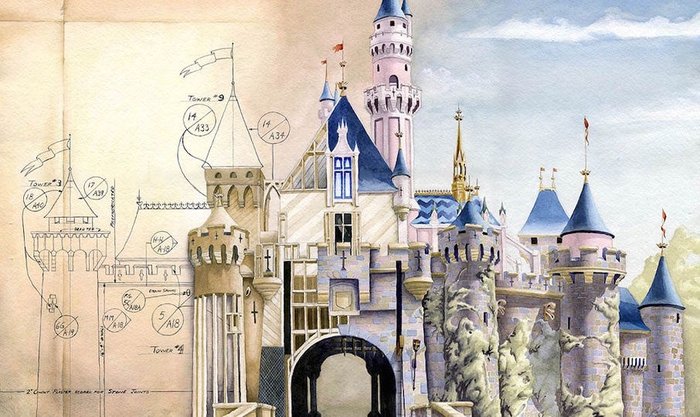

以迪斯尼为例。自1955年第一个迪斯尼乐园在美国洛杉矶开门接客起,“主题公园”便成为迪斯尼公司产业链的一部分,从电影到玩具,到漫画,到电视,到专利权,到主题公园,那些看似可爱的卡通人物,都是为文化资本再生产服务的极佳“本金”。也成为美国社会和其它受美国通俗文化影响的社会,“培养少年儿童的技术”(technologies of childhood) 最强大的文化资源之一。而同时始终被这一切发展遮蔽掉的,则是与这一产业链直接相关的劳工、生产和生产关系问题(本文结尾回访此问题)。

1937年迪斯尼公司出品的动画片《白雪公主》,主题包括愉快地劳动(七个小矮人),继母狠心(美丽无辜的小女孩被继母虐待),白马王子(美丽女人的最佳终身依靠)。尽管这些主题在今人看来显得幼稚简单,甚至政治不太正确(比如“继母总是狠心”),但其基本逻辑似乎仍然不变:面对困难要愉快地付出,只要努力就能成功,女性要外表美加心里美, 男性要有英雄主义精神,英雄救美等等。七十多年来,迪斯尼公司生产了130多部动画片,随着技术的发达,画面自然越来越奇观化;尽管内容在“后现代文化”的影响下,似乎变得多元一些,但其“既好玩儿又人性化”的“主题”基本不变。

虚拟乐园:制造真实

比这些“主题”本身更为强大的,也是最关键的,是这些貌似普世的主题,随着“主题公园”空间跨国界横向移植的同质化能力,复制某种霸权文化对世界的想象的能力。

这一能力恰恰体现在“迪斯尼乐园”本身的复制上;从美国西部到美国东部,从北美洲跨大西洋到欧洲,再横跨欧洲到东亚,日本、香港、外加上海;一种迪斯尼“矩阵”,一种广义上“楚门的世界”的生产、再生产。

看过电影《楚门的世界》(The Truman Show, 1998) 的朋友一定记得,电影中,主人公楚门生活在一个空间结构象征遍布美国各地小城镇的小城里,一个看似干净,祥和,你好我好大家好的世界里。楚门最终发现自己其实只是一个真人秀的“主角”;除了自己,生活中其他所有人都是参与表演的演员;自己从出生到三十岁的每分每秒,都不间断地通过电视向全世界转播;广告商则通过看似日常生活用品的“产品放置”(product placement) 之方法作广告;广告费则同时转换成该节目的资金来源;如此这般,循环往复。最后,楚门选择离开,使“楚门的世界”这一向世界展示“美好现实”的真人秀无法为继,导致节目终结。

“楚门的世界”作为隐喻,揭示媒体对现实世界的操纵、掌控和影响。不妨借此隐喻来理解迪斯尼这一媒体帝国。

“楚门的世界”空间,就像一个主题公园。对于每天打开电视看“楚门的世界”的人们来说,他们完全知道该节目的“不真实性”,但这一事实却并不妨碍他们全身心投入对“楚门的世界”的关注。正是他们如此忠实的投入,使“楚门的世界”的里里外外从不真实变为“真实”,即,楚门世界不真实的生活,变成他们自己现实生活中的重要组成。影片结尾时,对这一现象作了颇有意思的处理。

楚门“谢幕”离开他的“主题公园”——那个“虚假的世界”——后,镜头快速切进各地观众的反应,最后回到“楚门的世界”后台指挥部。两个后台工作人员,随着身边电视机节目结束,信号消失,屏幕转暗,脸部表情突然变化,条件反射地转向电视机屏幕,嘟囔地说看看别的台在播什么。没有了“楚门的世界”的现实突然变得不真实,变得无法忍受,需要立刻寻找另一个“楚门的世界”。

这,恐怕是媒体帝国最大的“胜利”:拟像现实 (simulated reality),即使其虚拟性被揭穿,也不妨碍其再生产,因为它已然成为人们接受并且渴望的现实之一。

在这一点上,电影《楚门的世界》其实提出了一个类似鲁迅一百年前通过“铁屋子”的比喻就问过的问题:当人们早已习惯生存在被[传统或者资本]操纵的世界里,而且愿意继续沉睡其中时,怎么办?

中国革命是对鲁迅这一问题的一次历史性回答,在“回答”的过程中动员并试图打造革命的现代主体,打破人们沉睡其中的“铁屋子”。尽管革命的成败得失将继续由历史评说,但其根本意义上的“解放性”,不可否认。

在当下资本主义全球性扩张并以资本的逻辑将世界同质化的“后革命”/“去革命”的时代里,一个充斥着声光电刺激,“长”得看似跟鲁迅所描述的“铁屋子”正好相反的大千世界,一方面继续以剥削和剥夺为特征,另一方面又教人学会相信并接受这一现实不但无法超越而且必须顺从。鲁迅关于“铁屋子”的问题,也因此继续彰显其关于思考“解放”的现实意义。

现实中国:“没有”和“有”

《楚门的世界》公映六年以后,贾樟柯导演的《世界》在2004年出品。后者的故事也发生在一个“主题公园”里——北京1993年开张的“世界公园”,尽管其聚焦点与前者完全不同。如果说《楚门的世界》聚焦台前的虚拟世界与台后操纵虚拟世界的关系,彰显媒体的控制,贾樟柯的片子则聚焦台后的底层,那些受制于操纵台前/台后关系的“上层”的打工者们,那些参与生产“拟像现实”的劳动人群,那些既受拟像现实的影响,又身处其边缘的外来务工者。

贾樟柯这一选择,把我们带入“主题公园”的背后,带到那些为表现“主题”提供服务的人群中,感受他们的生存状态,他们的自我意识;通过再现性质不同但却共存的“空间”与“空间”的关系,呈现他们所处的社会地位,反映变化了的社会[生产]关系如何无声地掌控着他们的日常生活。

影片中,镜头不时分别跟随男女主角,从“日本”到“印度”,从“埃佛塔”,到“伦敦桥”,到(美国纽约曾经的)“世贸中心”,从梦幻华丽的舞台到拥挤噪杂的地下化妆间,从一幢幢平地而起的小高楼住宅小区到女主角和她的同事们合住的拥挤的宿舍,在打工者生存的拟像空间和生活空间之间穿插。正是在对比中,影片呈现这些劳动者的生存环境和状态,他们的喜怒哀乐,他们的欲望,他们的内心世界。在一个仿造的“世界”空间里,影片对这一切近距离、看似不动声色的捕捉,颇为成功地反映出与那些梦幻华丽的舞台表演——以及这些表演的受众们与之共同营造的拟像世界——之间极大的反差。

正是这个反差,折射出现实中社会矛盾的所在,反映出无法虚拟的现实生活。

但吊诡的是,也正是因为由这一反差构成的现实,影片无法给予片中作为“底层”劳动者的各种人物太多有希望的出路。电影的结尾尤其显得消极。尽管男女主角的最后“对话”表示他们经历的不是死亡,而是一种“新的开始”。问题是,所谓的“新”并没有真正的内容和方向。

比较有内容的,除了影片所呈现的现实中的反差,是影片中一些不起眼人物简短的对话,以及所表达的自我意识和某种坚持。

比如小名“二姑娘”的年轻小伙。他被朋友带到北京,在建筑工地打工。 一天,小桃(片中女主角)随男朋友一起去“二姑娘”打工的工地上看他和其他老乡。“二姑娘”和小桃站在一处在建的工地上说话。一架飞机低空在他们头上飞过。“二姑娘”问小桃是否坐过飞机,后者答,没有,而且不认识坐过飞机的人。这个他们共有的“没有”与镜头中的那片工地一起折射出这样一个现实:当农民工帮助建造的商品住宅建成以后,他们曾经站着说话的这块土地,就像小桃穿着空姐制服出现在“世界公园”那架无法起飞的飞机上一样,都是他们的“没有”。

不久以后,为了多挣钱而加夜班的“二姑娘”,因事故受重伤。在医院里,他留下的最终“遗言”是写在一张香烟盒纸上的欠条。这个对自己“有”的欠款的承诺,与公司给“二姑娘”父母的三万人民币现金的赔偿,是影片对上述反差的又一次呈现:与梦幻华丽的拟像世界共存的,既有劳动者坚持或者维护自身尊严的努力,更有他们面对现实深深的无奈。

在一次电影课上讨论《世界》,有学生说,在当今中国,拜金主义盛行,犬儒主义当道,影片中“二姑娘”留的欠款遗言,表现一个农民坚持或者说维护自身尊严的努力,是否过于理想主义。

这个问题的“价值”在于:如今,人们自然而然地接受“拟人化”的老鼠以及其它一切的虚拟,但却难以想象劳动者自身试图坚守理想的可能性。

由这样的“主体”为主要成员的屋子,一定够“铁”的。

迪斯尼的中国之路:拟像、霸权与剥削

在完成此文之际,有朋友发来关于对“不良财团”劳工问题的调查,其中包括迪斯尼公司:劳动者继续面对拖欠工资,面对劳动保护的缺失,面对其它权利的剥夺。

回到前文提到的“迪斯尼乐园”的自我复制涉及生产的问题;很显然,其复制的不只是它的拟像世界,更是随其扩张的各类产品的生产和各类劳动的需求。“文化霸权”的存在直接与对生产的支配有关;不只是“创意”层面的生产,更是其“拟像”得以表现为现实的一切生产活动及其支配这些生产活动的生产关系。

类似电影《世界》和上述劳工问题的调查,反映出的恐怕不只是某些“不良财团”的不良作为,而是“剥削”这一资本主义无法否定的本质的内在逻辑,及其对劳动者的剥夺和损害。

二十一世纪的今天,面对这一现实,不知中国人的耳边是否仍然会响起鲁迅的“救救孩子”的呼吁?

本文首发于破土网