2010年,19世纪最著名的博物学家之一奥杜邦的一部作品以1150万美元的价格被公开拍卖,创造了当时世界上最昂贵的印刷书纪录。对于奥杜邦的作品,倾心于博物图书的人们非常熟悉,这其中包括薛晓源,早在11年前,他便在一次海外出差途中由一处书店里收藏了奥杜邦的经典绘本《北美的四足动物》。

薛晓源任职于中共中央编译局,同时是北京大学中国书法研究院的兼职教授,他还很可能是中国当代对于博物学图书收藏领域最资深的藏家之一。“他们的画和我们中国人的山川花鸟不同,第一个是色彩璀璨,第二个是客观逼真,第三个是叠加复合的美学效果。”对于博物类图书的兴趣来源于薛晓源本人的艺术爱好,他自小酷爱美术,拜书画家范曾为师,在北大和人大客串艺术教授的身份。

据他本人回忆,第一次有意识地收集19世纪西方博物类绘本是在2003年,每年两到三次的海外差旅让薛晓源有机会频繁考察海外的博物馆与旧书店,在一次次的探访中,薛晓源发掘了博物绘本的收藏乐趣。迄今为止,薛晓源在博物图书领域的收藏已经超过3000册,其中包括几十万张高清的博物手绘图册。成为藏家后的薛晓源积累了丰厚的博物学知识,但相对于西方,中国大众对于博物学的理解仍然停留在相当模糊的水准。他筹划将自己收藏的作品进行一次公开出版。

2012年,薛晓源开始尝试与商务印书馆沟通,以简易开本和优美的装帧设计将博物绘本的精彩内容印刷出版的想法,得到了编辑的认可。薛晓源的构思来自另一部当时正在制作的丛书《发现之旅》的启发,这是一套多达42册的百科全书式的科普作品。“这系列丛书的绘图都来自我的个人收藏,我雇专家翻译,由我自己统稿。”2016年5月14日,这套被冠以“博物之旅”名称的丛书前两本《发现最美的鸟》、《发现最美的昆虫》在上海书城首次发布。

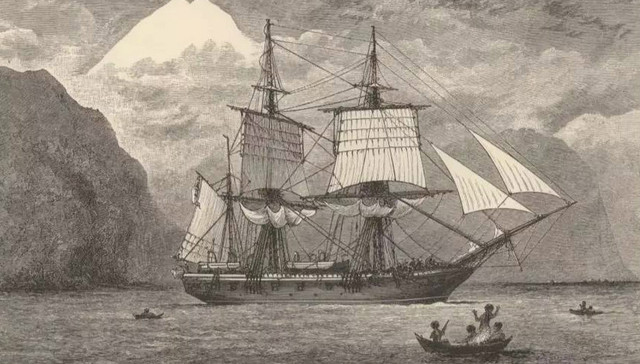

博物学在进入20世纪走向消亡,此前,伴随着地理探险和生物学的发展,博物学家的足迹遍布全球。他们在特殊的时代条件下获得了一些今天的人难以想象的技能,比如速写绘图、剥制标本、野外探索等。因此他们留下的博物图书往往以精准的细节描绘而是使读者倾倒。进入1900年后,由于现代学科的纷纷完善,留给博物学的空间越来越少,这门学科最终走进历史。尽管在1960年代以Rachel Carson及“自然博物学”的形式卷土重来,作为学科的博物学与一个多世纪前仍不可同日而语。

依照薛晓源的想法,在“帝国博物学”时代,中国人只是西方博物学家完成伟大探险时的被动参与者,可以说错过了那个激动人心的时代。但最终,人们仍然需要了解,在近代文明走向现代文明的过渡期,这批百科全书式的学术冒险家们的成就和故事。“西方的博物学著作,是卷帙浩繁,我只能‘采撷精华、分门别类’。”显然他对自己推出的成果颇为自得,根据他的介绍,“博物之旅”还将继续推出《发现瑰丽的植物》、《发现奇异的动物》、《发现神秘的水生生物》。

著名节目主持人曹可凡是得以提前一睹“博物之旅”图书的受赠者之一。他用了“叹为观止”四字形容这部作品给他留下的印象。“我过去读过生物学,也读了医学,接触过博物学最基本的知识。从《天演论》翻译到中国以后,西方博物学是有一段时间不断进入中国的。我觉得中国人大概对它有一些粗浅的认识,但如此完整的看到西方这么多博物大家留下的精美绘图,确实叹为观止。”

在发布会现场对话环节,薛晓源、曹可凡,以及上海博物馆前馆长陈燮君进行了一场深刻丰富的对话。以下是对谈内容。

主持人:我们编这样一套书的立意是什么?你想通过这套书告诉大家什么内容?

薛晓源:其实我主编写这几本书,有三个立意。第一个,回归自然,“多识于鸟兽草木之名”。我觉得博物学有自然教育的功能,孔子说,“诗可以兴, 可以观, 可以群, 可以怨,迩之事父, 远之事君, 多识于鸟兽草木之名”。我的第一本书,就是《发现最美的鸟》有100多种鸟类,其中很多珍稀鸟类是我们国人没法看到的,或者罕见的。它藏在深宫大院中,藏在王室皇家中。我就说天堂鸟,天堂鸟当时在15世纪的时候,葡萄牙人看到之后,说此物只有天上有,人间目前哪得几回闻。这一次我们把天堂鸟的身影第一次展现给国人。第二本我主编的《发现最美的昆虫》里边,专门选了一个中国昆虫季,为什么选中国昆虫季呢?因为1792年乔治·马嘎尔尼来中国拜访乾隆,结果铩羽而归,最后他带回很多珍惜文本和标本,结果英国人根据这些标本和文献写了一本畅销书叫《中国昆虫志》,在1798年出版,引起英国轰动。所以我的第一个境界叫多识于鸟兽草木之名。

第二个,回归古典,享受天地大。庄子说“天地有大美而不言”。老是有人问我,西方的博物画究竟有多美?我说三点最美,第一,客观精确之美,这一点可能我们国人的博物画做不到,我们要向西方学习。第二,色彩璀璨之美。西方人的色卡制度,同一种颜色红色,有200多种色卡,有200多种颜色表现红,200多种颜色表现绿和蓝,叹为观止。第三,复合叠加之美,把不同的鸟放在一起,本来是为了节省空间,放在一起。

第三个立意,是审美教育,使我们在欣赏博物画的时候有审美和享受。这是一种通识之美。商务印书馆要求我写一句话概括这个书的基本内涵和外延。我说:科学与艺术,自然与人文完美结合。我想这是我主编这套书的愿望,希望大家能够欣赏西方美丽的博物绘画和博物艺术。

陈燮君:过几天是每年一度的博物馆日,在这个节日前夕,推出这套书,无独有偶,上海博物馆通过北京大学也推出了“世界文明”系列丛书,第一本《古希腊》很精美,有“世界文明”系列,也有“中国文明”系列,我想这点可能是英雄所见略同。现在大家经常提这个问题,到国外旅游最向往的就是博物馆,人类文明的遗产地。这也是经验使然。我想我们出版业慢慢把中心聚焦到博物领域,大概是社会发展、人类发展,包括我们认识今后的一种共识。博物学是古老的学科,但在现代,通过我们薛主编的工作慢慢融入新的时代,它的意义是可以从不同视角加以理会的。

主持人:薛老师和陈老师都是哲学背景,而且陈老师还是上海美术家协会的理事上海书法家协会的理事长,您还出版过自己的书画集。您看到西方博物学的艺术的时候,日本跟我们中国画对比的话,大概我们是花鸟画门类会不会比较接近一点?但是这二者区别又是特别明显的,您能不能从中西艺术的角度,来一谈谈我们中国绘画,比如说和西方绘画在真与美、科学性与艺术性方面,有什么样的区别?

陈燮君:你讲到中西艺术的比较问题。在中国绘画史上,我们一直讲画院,比方讲黄荃花鸟画,当时在皇帝的倡导下,画院的引领下,中国画花鸟是怎么画的呢?比方说花,清晨带露的花,中午正午的花,下午夕阳西下的花,画得非常非常精美,越精越是美。就是刚刚薛教授讲的客观精确。画院的鸟,比如说包括宋徽宗画的鸟,我们上海博物馆也有中国古代的绘画。其实,精和美是同时并存的。另外大家马上会想到,韩滉的《五牛图》,这个《五牛图》告诉我们中国古代绘画不是不懂得解剖的,解剖得非常客观非常精确。这个意义上讲中西是共通的。如果我仅讲到这里大家不会感到满足,因为文人画的兴起,对水墨的意向把握,使得今天的国人,认为中国画在精确寻美的基础上,有时候重写意重主观意向。这点其实在西方也是这样的,我们讲意向派,包括现代主义像毕加索,这些后印象派包括当中还有新印象派,包括现代派的兴起,其实他们在精确的意义上,也有表现主义,有的不单于表现主义的写意倾向。按道理讲,中西都有客观的一面,都有奔放写意的一面。今天国人往往理解为中国书画在写意上在文人画上、主观表现上,好像比西方走得更加自由,更加奔放。

所以我想,这套书的出版,对我们美术爱好者研究者来讲,应该说也是一个福音。特别搞花鸟画的,有了这套书以后,提供了非常非常好的客观描绘的对象。因为贺友直老师刚刚离我们而去,他说绘画就是两个诀窍,一个是发现,我们的书就叫《发现最美的鸟》、《发现最美的昆虫》。贺老先生说,绘画没有什么诀窍的,要是有诀窍,两点,第一是发现,第二是比较。所以说这本书的出版对于绘画研究爱好者来讲,发现比较意义上提供了极大方便。

曹可凡:补充下陈馆长刚才说的,关于中国跟西方之间对于博物学的概念。博物学应该是近代科学概念,中国古代人显然没有博物学的概念。但是就像刚才陈馆长提出的一点非常重要。其实中国绘画科目,会有花鸟跟走兽。我们有山水花鸟走兽,有不同科目。

刚才馆长说过一点,其实我们去看敦煌的壁画甚至史前的绘画已经对动物有非常精准的描绘。中国的关于动物的绘画,花鸟的绘画,实际上从古代就开始了。

陈馆长刚才说的就是黄荃,黄荃有一张非常有名的画,不知道这张画在北京故宫还是哪里。就是《写生珍禽图》里面9种鸟类、12种昆虫、2个乌龟,天牛这些都有,这些动物之间是没有关系的。显然这张画是一个科图稿,老师给学生讲鸟怎么画、昆虫怎么画、乌龟怎么画。因为它不是一个画面。所以其实你看当时人类的解剖,对于鸟类的解剖、昆虫的解剖一定是非常精准。

到了唐代,刚才馆长举了《五牛图》,还有一张更有代表,那张在美国的《照夜白图》,韩干画的,其实很简单,就是一个木柱子拴了一个马,这个马是静止的马,但是生机昂然。骨骼的结构肌肉的结构,今天的人画出来真不是那么简单的。

北宋很多的画,比如说馆长刚才讲到宋徽宗的画,上海博物馆有一张《寒鸦图》。宋徽宗所有的画,所有北宋的院体画家解剖都非常准确。为什么后来中国人都觉得,好像我们中国人画画都不太精准,三笔两笔画,从原代开始有写意画出身。但是写意画不代表画家不重视解剖,中外画家都是一样。

我看过一个材料,当时有一个学生,去看来楚生先生画动物,他画得青蛙都非常生动他家里养了很多青蛙,他做写声,他的学生就问了。因为来先生是粗笔画,他几比就出来了,他说我是画笔达到写意的,但是我也要研究它细部结构。西方绘画也是这样,我们认为毕加索也好,认为很多现代派大家,他们是不讲形的,实际上是对他们的误读。

我的一个朋友,在上世纪80年代,在美国画廊里边做绘画修复工作。他有一天画廊送来一批德库宁的抽象画,我们以为德库宁是随便画的。那天他拿了一堆德库宁的稿子,他画了一匹马,成品已经看不出画了一匹马。但是从样稿开始,我们就看到他怎么从最写生的一个解剖马,不断变形变到你最后看不出来这是一匹马。中西方画家都一样,也许博物学是近代19世纪末从欧洲传过来。但其实中国从古代开始,他们就讲究对于动物的精准描绘和细致的观察。

原来作家纳博科夫说如果没有十月革命,也许他一生就是昆虫学家。他当年在剑桥三一学院,学的就是昆虫。所以他回忆录里讲到,他每天早上印象最深的就是长长的窗户,“当我看到第一缕阳光,我首先想到的是蝴蝶”。有人统计过,他所有文学作品当中,提到蝴蝶的有500多次,由他发现和命名的蝴蝶,有20多种——他完全就是个大科学家。纳博科夫去世以后有4000多个蝴蝶标本,他赠送给哈佛大学。

我希望薛老师能够花点钱把这个图片买回来,看看一个文学家,跟昆虫之间的关系,跟自然的关系。他就是一个博物学家,而且他晚年就是以跟蝴蝶打交道为生,所以他所有蝴蝶标本上面都有一个“to Vera”,Vera是他太太的名字,因为他不会开车,所以他出去捕蝴蝶都是他太太做司机。我只是看到一部分,非常精彩。

主持人:纳博科夫不仅是文学家也是博物学家,我们这套书也得到了莫言先生、范曾先生、杨振宁先生的推荐,这三位分别是科学、艺术、文学界的大师。

薛晓源:我是两年前参加了杨先生、范先生和莫言先生在北大搞的科学与文学对话。当时莫言先生和范曾先生问,当代世界最奇异的一件事是什么?大家认为是手机,千里眼顺风耳,我们在封神演绎中梦想的东西在这个时代实现了。

我们这本书能不能请范先生提议一下,我当时去范先生家,有点惴惴不安,我拿给他看后他很惊讶,马上同意写。稍后我说莫言先生的《丰乳肥臀》里对鸟类的描述细致入微,能请他题字就更好。老师用毛笔写了一封信,我拿这封信拿到莫言先生的家门。莫言先生说我愿意给你写推荐语,但是我要先看这本书。他用一个小时认真看完后,他说叹为观止。他写是“鸟兽虫鱼是人类的朋友,亦是科学与艺术的灵感”。

我拿给范先生看,范先生说如果杨先生也写一语就更有意义了。结果我们就请了杨先生去写,杨先生人非常好,看完以后觉得这是一个很好的事情,他认为西方的博物学走在我们好几百年了,尤其是奥杜邦父子,他画的鸟类美轮美奂,我们应该奋起直追。所以他写出了一个寄予,寄予年轻人最喜欢博物学、学习博物学,走近大自然。