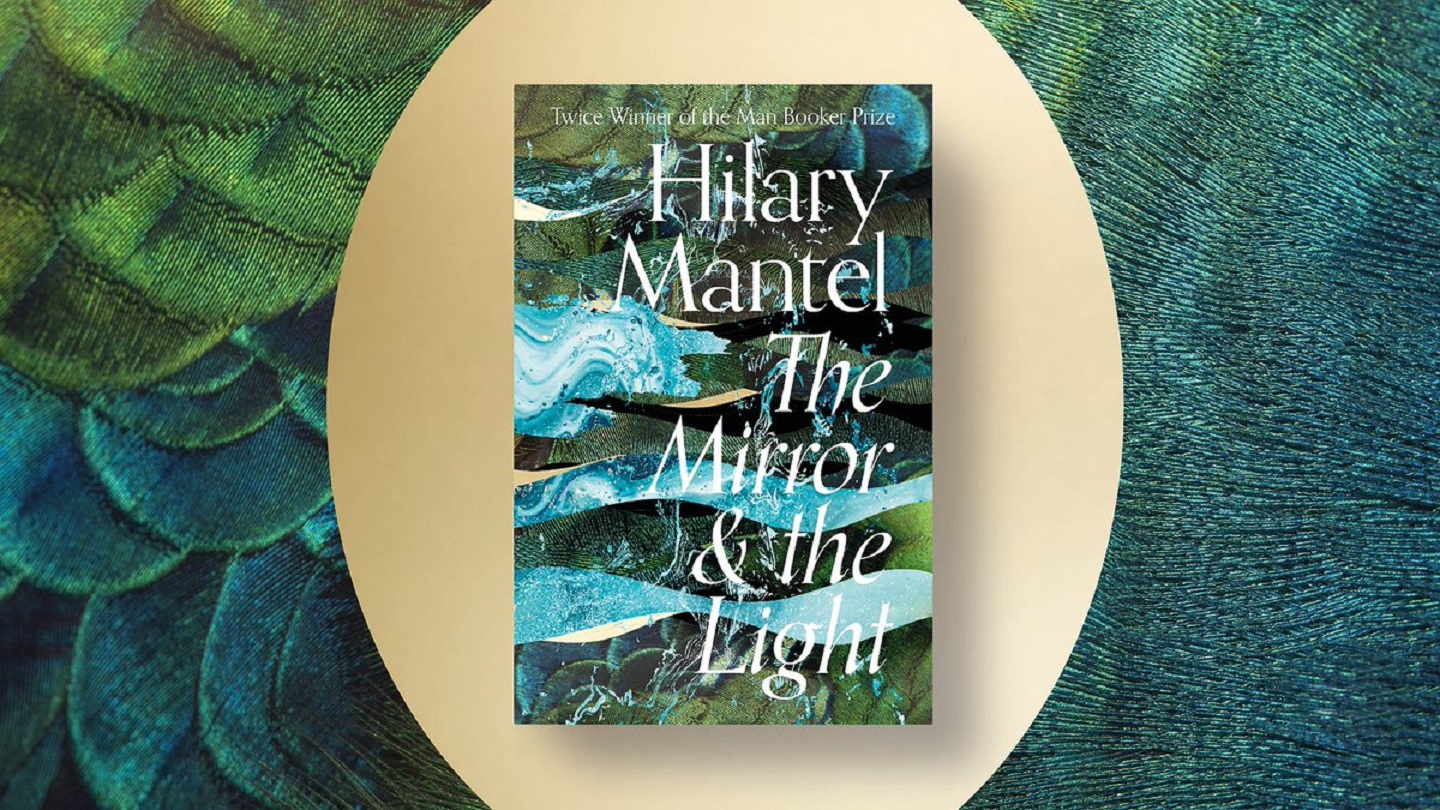

2020年3月,《镜与光》(The Mirror and the Light)正式面世,这个时间点距离英国的第一轮封城已经非常之近,鉴于这本书篇幅极长,书中又写到了在位时恰逢传染病肆虐的亨利八世,它的上市可谓是既适时又应景。在它出版后的这段漫长、陌生而又走走停停的日子里,我经常会生出这样的疑问:作者为什么会让核心角色在全书结尾处被杀掉?截至那时,她总归已经和他一同度过了将近十五个年头。是她拖延得太过厉害,每次坐到键盘旁边的时候心里就会升腾起一股恐惧,就像毒药发作一样吗?又或者她只是顺其自然而为之,打定主意要把斩首的情节写得干脆利落一些——相传当时刽子手落下的第一斧并没有成功使他身首异处——总之比历史上真实的处决过程要仁慈得多?

但作家并不总是会把开头当开头,把结尾当结尾来对待。有时,无意识的东西会发起一场反叛,彻底打乱常规的时间线。这一点也适用于托马斯·克伦威尔,种种迹象表明,希拉里·曼特尔甚至在写完其“克伦威尔三部曲”(第一部《狼厅》于2009年上市,主要追溯了这位亨利八世的首席国务大臣1527-1540年之间的生平,他一开始是沃尔西红衣主教的亲信,第四任王后克里夫的安妮与亨利八世的婚姻生活并不幸福,此后不久他就被国王亲自签署命令处决了)的第一部之前就已经构思好了他的死。“有一天,我突然想到该怎么写结尾,”她说。这实在是太不凑巧了,她当时和丈夫正在森宝利超市——一个和都铎王朝毫无关联的地方——采购。“我们一起去收银台,走到半路我就开始哭了。我哭得特别大声,泪水沾湿了菜篮子和双手,最后只好把东西都挂在腰带上。付完帐我都还在不停抽泣,回家以后我马上就写了一稿——实际上是好几稿——然后把它们放在一边不管了。多年以后,等到我不得不写处决场景的那一天来临,我需要做的就只是把这些草稿拿出来了。”她仔细地打量着我。“我一面写,一面听见心里有一个声音说,‘现在把它交给我吧。’”

我是在伯克郡的桑宁德尔和曼特尔会面的,每当她有在伦敦起居的需要时,便会去那里的公寓小住。我们在柔软的大沙发上相对而坐,中间有一张摆在灰白色地毯上的咖啡桌——这样的家具陈设在我看来偶尔会显得不甚协调(当曼特尔说话时,她的抑扬顿挫就好像是直接来自德比郡和圣经里一般,令听者有一种去往别处旅行的错觉,仅在少数几个瞬间才有回归现实之感)。她十分清楚地回忆起了写下最终场景的那个早晨:刚刚醒来她就意识到,今天她得让克伦威尔上刑场了。当时她住在位于德文郡的布德雷·沙尔特顿的家里。“我起了床,并自言自语道,‘我至多会有三个小时的工作量,这本书就此将划上句号。’”

过了不久,她去客厅里找出了一张亨利八世的画像,这张画像已经从它原本悬挂的墙上掉落了下来。“当时是在晚上,它俨然像是被我传递的某种精神能力击落的——伴随着挂钩清脆无比的断裂声。这实在令我难以置信,毕竟最后陨落的人并不真正是克伦威尔,而是亨利。在此后的七年里,他的统治风格变得愈发恐怖。克伦威尔死后不久,亨利八世便意识到,这场处决乃是一个愚蠢至极的错误。”曼特尔的这番话让我想起了克伦威尔的最后时刻,如同小说里写到的那样:他眼中所见的最后一样东西是门,门的背后则是象征着来生的光,而他全心全意地相信这道光。接着,她又聊到了书中最为血腥的处决场景——利斧落下了整整三次——似乎是为了让他的意识彻底止息。这一场景乃是“全书收官之际我不得不去直面的一大难关”,她说道,“但在某些时候,一位作家的心灵又能把一切都安排得井井有条。”

结束这一切是怎样的一种体验?对此她依旧记忆犹新。“我给杰兹(她的丈夫杰拉德的昵称)打了个电话,问他能不能过来接我一下(她在距家不远的一处公寓里写作)。‘我写完了,’我说。”杰拉德抵达时,两人面面相觑,呆立在大厅里,旋即爆发出一阵大笑。为何发笑呢?“解脱。怀疑。我从2005年就开始写这本书,现在终于大功告成了。”她的思绪飘向了亨利的肖像,它斜靠在那面墙的踢脚板上。“那种事的确在我身上发生过,”她说。她自幼就明白,世界是不可思议的:这一领域里不仅有强有力的符号和各种奇妙的存在,过去的事也并不会——用威廉·福克纳的话来说——真正地消逝。如今,当她谈起克伦威尔时,他既不是一个历史人物,也不是她自己的创造,而是某种居于这两者之间的存在:一个她曾与之“共事”的人,他超乎常人的务实作风以及精力已经如同电流一般,以某种方式传到了她的身上,令她从今往后没齿难忘。

我们对谈之后有一段小小的沉默,我听到屋外有人对着墙扔了什么东西,可能是个球。与先前曾到访过的她的住处类似——移居德文郡之前,她曾住在沃金的某个由精神病患者收容所改造的地方——这座公寓在一条不知名的路旁悄无声息地立了起来,它所在的地区大概是你能亲眼所见的地区里最有中世纪英格兰韵味的。这使我想到和怀念起《黑暗之上》(Beyond Black),也就是她推出《狼厅》之前出版的最末一部小说(该书讲述了在伦敦周边诸郡活动的通灵者艾莉森以及她的助手考莱特的故事,后者的任务是帮她订酒店)。铛铛铛,球撞墙的声音又响了起来。我想这个地方应该十分适合曼特尔。其表面上的安宁——尽管她明白表层之下其实暗流涌动——令她拥有了一张中性的画布。鉴于这里没有什么明显的纷争,曼特尔在此可以尽情放飞她的想象力。

她现在身在桑宁德尔的原因,是《镜与光》需要推出一个舞台剧版,剧本由她与本·迈尔斯(Ben Miles)合写,后者在皇家莎士比亚剧团改编的《狼厅》和《提堂》里扮演克伦威尔,第三部改编版将仍由他来诠释这个角色,目前正在排练中。“我们正处在一个焦灼不安的阶段,我的焦虑点是:我们缩写得是否到位?”但我也依然能感受到她的激动与满足。“我在前两部剧里投入了相当大的精力,但在它们在纽约上演之前,我的贡献还没有得到多少认可。我对本说,‘我不能让这部剧脱离自己的掌控,但又很缺乏这方面的经验。’我问他能不能帮我找一个可以合作的人,他有些难为情地回答说,‘那我来怎么样?’”这不是歪打正着吗?“我二话没说就答应了。和即将出演这些场景的演员本人通力合作,亲历亲为打造出每一个场景,不啻为最大的幸事。”

二人没能预料到的是,由于新冠疫情来袭,整个工作流程里他们都只能通过电子邮件来交流,但情况也不至于特别艰难。“我们一直保持着联系,哪怕在最后一部剧完成以后也未曾中断。我们还有另外一项计划,打算和本的兄弟乔治一起合作。我们组成了一个创意之家,不时会一同出去旅行。”迈尔斯被选中扮演克伦威尔后,他和他的摄影师兄弟重温了一遍克伦威尔的人生之路,从温布尔登一直到塔山,迈尔斯自己也是在温布尔登出生的。“他们从祖母家的大门口启程,沿途拍下各种照片,照片与旅游景点无关,而关乎吸引他们眼球的一切。他们做了一本小册子,有一次本还把它带到了排练现场来。我看了一下子就爱不释手,前面说的那项计划也正是由它衍生而来。我们去了一些显然有必要走一趟的场所——汉普顿宫,西敏寺——我和迈尔斯与馆长交谈甚欢,而乔治则偷偷溜出去拍各种垃圾箱。”再过一年,这项计划就会成书,其中的照片将与三部曲的文本相互应和。“我们想传达的观念是,过去与当下是相互碰撞、彼此交织的。大部分历史遗址的照片都专门选过角度,尽量不让电线出现在画面内,这是我们的一大目标。令我们情有独钟的,是那些覆盖着尘土的东西,或者以胶带绑在一起的东西。”

她是否已经有了两个克伦威尔,一个在她的脑海里,另一个由迈尔斯扮演?“大部分时候我都是看不见克伦威尔的,”她轻声说道,“我是用心去感受他。”她借助他的眼睛来看待一切。“所以说换一具身体对我而言并没有什么影响。本的身上承载着克伦威尔的全部记忆,某种意义上讲他已经变成了克伦威尔。第一部剧里有一个时间比较长的无声场景,当时所有人都在等待国王签署处决令。本会想到克伦威尔人生中的不同部分,在演完戏以后,他会发来邮件说,‘这就是我(在心里)想到的那个地方,然后这是我的一些问题。’他帮助我把克伦威尔的过往拼成了一个整体。”渐渐地,三部曲的最后一部也就成型了。“记忆在第三部当中占据了更加重要的位置。克伦威尔把他的记忆压缩到了某个特定的点上,但接着这些记忆就开始游走起来。他必须与自己的早年生活打交道。(在我看来)由于其生活中的无意识一面的影响,克伦威尔这个人的构造已经变得异常复杂了。”

在曼特尔写作《镜与光》的过程中,英国退欧的到来是不可能不激起任何波澜的——或者至少可以察觉到推动着它的那股炽热情感。“我突然发现,自己的视线完全被求恩巡礼(Pilgrimage of Grace,1536年至1537年之间的一场叛乱,始于约克郡)占据了。这是一场民粹主义的无序爆发,有一种四处弥漫,难以名状的不满。克伦威尔认为,总会有一些人揭竿而起,自称贫困长官(Captain Poverty,求恩巡礼中领导者的自我称谓——译注)或罗宾汉。这是亨利八世统治中期的一场民粹主义大爆发——其成因主要在于南方与北方无法相互理解:康沃尔的民众对自己为什么要为苏格兰边境的防务掏钱表示不解,而北部地区的民众则对自己为什么要为防范法国人买单感到困惑。”

“人们错误地将宗教改革时期的往事与英国退欧相类比,但这种事在德国已经有先例了,”她继续道,“真正与之相似的是民粹主义,一个国家自己对自己不满。但凡是个人就会有不满的,政治家并不必然能化解它。一些人会诉诸内在的逻辑:例如世界上那些与基尔·斯塔默(Keir Starmer,英国工党现任领袖,对脱欧计划持怀疑态度——译注)类似的人。另一些人则只是出于更加原始的本能。我的意思是说,唐纳德·特朗普就属于这种比较原始的人。他似乎能直接通达人类的兽性本能,唤起人们心里的那只野兽。亨利八世的廷臣们百思不得其解,这些人想要的到底是什么?他们想要的乃是某种黄金时代的幻象,那时每口锅里都有一只鸡,还有能使人青春永驻的甘泉。”如果我们把这段分析应用到鲍里斯·约翰逊身上,结果又将会怎样?“这个人表里差别很大。我认为他在思虑上还是非常周密的,但人格上有某种缺陷。我不觉得他适合于担任公职。”

《镜与光》写到了继承的问题,而这在英国退欧之际也促使曼特尔思考我们的未来将会是何等样貌。“我尽量以一种比较有同情心的方式来想象做国王的体验,虽然我对机构是没有什么同情心的。如果生在帝王家,那你就没有什么选择可言。亨利八世的生活起居一概要受到监视,他的一言一行都会进入报告,然后会有各种解读,对此他也倍感沮丧,也曾爆发过强烈的不满。说到这里你就会想起查尔斯王子,他等了那么久都还没能继位。这样的时代必然具有某种腐蚀性。人们眼睁睁地看着机会窗口慢慢关闭。假如他能在三四十岁这种最有精力的时期登上王位,那就可能会改变很多东西。例如我们也许就可以更加认真地对待气候变迁。但他却不得不去经历各种权力的退潮。”女王去世以后将会怎样?她会期望阵发性的歇斯底里吗?“按我的读解,人们会说,‘这位女士已经非常长寿了,’然后各种讣闻里就会把她和布狄卡(Boudicca,艾西尼人部落的女王,曾领导不列颠诸部落反抗罗马占领军统治——译注)、‘荣光女王’(Gloriana,即以政绩卓著而闻名的伊丽莎白一世——译注)以及其它一些帝王相提并论,再接下来人们便会悄无声息地去感受这件事,持续的时间会很长很长。这种连续性将会让人们的感受变得异常深刻。他们起初会认为这不算什么,但过不了多久就能体会到这种事的分量。”

曼特尔2003年出版的回忆录《就这样吧》(Giving up the Ghost)以强有力的、几乎是无可辩驳的方式表明,一个人若是以阴谋诡计、歪门邪道起家,那他今后也可能被这些东西反噬。这句话形容的乃是她的原生家庭,一个德比郡的天主教之家——有一天,她母亲的情人前来喝茶,然后就再也没有离开,没有经过任何争吵,她的父亲就灰溜溜地搬进了另一间空置的卧室,此时此刻这个家已经悄无声息地变了模样——青年时期的她又患上了子宫内膜异位症,饱受病痛困扰,这无异于被自己的身体流放了。各种难以名状的幽灵和阴影也始终萦绕在她的心头,令她难以忘怀。我有时候会想,要是回到五百年前,这本书的作家想必会被打成女巫,被烧死在火刑架上(当我向曼特尔说起这些想法时,她开怀大笑,但没有表示反对)。

《就这样吧》里的童年回忆与《镜与光》里所描绘的克伦威尔的倔强记忆之间,是否存在着某种关联?她相信答案是肯定的。父母的不幸对她产生了全方位的影响,它就像一股久久不散的浓雾,而她所知的一切就是自己得赶紧逃离这种环境。“让我写一个人们如何逃离过往的故事是再简单不过的,”她说,“而要写一个早年生活幸福无忧的人对我来说就要困难得多了。另外也还涉及到离开自己的母国这个方面,我是二十多岁走的,而克伦威尔则更早,到三十多岁又回国了(她的丈夫杰拉德是一名地质学家,生活在博茨瓦纳和沙特阿拉伯,曼特尔曾在博茨瓦纳当过老师,在沙特的吉达则是赋闲在家,只由杰拉德出去工作,她把后面这段经历写进了1988年的小说《盖宰大街上的八个月》(Eight Months on Ghazzah Street))。我没法在更早的年纪写书。惟有进入中年以后,我才能够去想象生活加之于你的重量。原本至关重要的一些东西将会退居幕后,反之亦然。某些东西会以比较尖锐的方式冒出来:一些令你无法忘怀的话语,还有你的房间采光问题。”

我们回到了那个与此相关的动荡而令人不安的事实:过往并没有真正过去。“困难在于,在需要做选择时,你必须全力以赴,以一种务实而勇敢的方式去实践这些自由,”她说道,“绝大多数人一直到中年才明白这一点,而有时你也必须为此付出一些代价。最近我在这方面有很多思考,关于自由之于个人生活的意义。这很有趣,因为我很少去重读自己的书,但前两天我翻开这本回忆录读了一段。我不认为我现在会写出一本和当时截然不同的书,但我对自己所错过的东西也心知肚明。我的美国出版商很喜欢让我写自己少年时代的事情,但我说,‘我写不了,还没做好准备。’写《就这样吧》的时候我已经五十多岁了,但当时我还没有直面那些(后来的)材料以及心平气和地看待它们的能力,我想自己现在也还做不到这一点。我不清楚自己是否能和它拉开足够的距离。”

她就像大理石一样坚定不移。“四年前我的母亲去世了,昨天是她下葬的周年纪念日。她这个人非常强势,我是刻意要把她以及我的祖母写进回忆录里的,也包括那些天分被埋没了的女性,我认为自己必须为她们做些事情。我想,等我调整好心态之后应该会再把自己的日记找出来的,届时也许会再写一本回忆录。不过……要我完全原谅的话,还真得经历一番挣扎。人们会说你也该原谅了,但我想,凭什么?如果从来就没有得到过道歉,你又怎么去原谅?真的,我说的是我的继父。”

她所做的一切似乎都能激怒他(后来继父和母亲都搬走了,曼特尔也和他们一起离开,并且再也没有见到过自己的生父)。她曾在书中提到,家里总是弥漫着一股剑拔弩张的的气息,类似于一种介于闪电与雷鸣之间的“令人窒息的宁静”。“从某个层面上看,我可以对他表示理解和同情,但我也感到在某些情景下成年人掌握了一切权力,而小孩则无权无勇。我的少年生活之悲惨几乎难以言喻……我是扳着手指头数着哪天可以离开家的。麻烦在于,这个家已经进入了你的内心。这个场所的影响力强大无比,要逃离是万分不易的。”

她在母亲去世时有何感受?“纵观我这一辈子,我大约从三岁起就认为自己对母亲的幸福负有责任。而她也实现了自己的愿望。继父去世后,她告诉我说自己再也快乐不起来了,连高兴一小时都做不到。而这就让我感到自己有必要更加用功,尽力让她的生活变得对她而言更可接受一些。”

“她的去世对我来说绝对有如五雷轰顶。我们亲密无间,我每天都会和她通电话。我觉得这太难了,当时我还在写《镜与光》,我的生活全然是孤独而清苦的。在她去世后的那个冬天里,我大部分时候都在写作,另外会花一两个小时在她的衣物以及整理她的遗产上。她的衣物都很漂亮,我把它们都清洗干净并叠得整整齐齐。我想我是主动让她来打扰我的。我对最小的兄弟说,‘用她的东西能为我带来莫大的安慰。’”

她的母亲是否为她而感到骄傲?“是的,但她并不理解我的世界,不明白作家所获得的名望有何性质。她无法理解我为什么没有不停地上电视。”她读过这些小说吗?“她只是草草地浏览而已。还有一个问题是,但凡提到某个角色的母亲,她就很容易对号入座。”在曼特尔看来,母爱是到位还是缺位呢?“几乎要令人窒息,”她用强调的语气说道,“她无法将我看作一个独立的个体,我只是她自己的影子而已,很显然我这个影子在她看来并不那么合格。我认为她有些自恋。她完全称得上是才貌双全,在绘画、唱歌、跳舞方面都有不错的表现,但也太盛气凌人了,让人压力很大。”

[英]希拉里·曼特尔 著 刘国枝 等 译

上海译文出版社 2010-10

这会导致她妒忌自己的女儿吗?“会,比如她把我的生活弄得索然无味。还记得以前我一度有机会去戏剧学院,不用上大学,但这条路当即就被堵死了。在青少年时期,假如我想在周末下午出去玩,她会痛骂我一顿。我应该好好读书!要不然我期末就会考砸!”她笑着说,“这么说我考好和考砸的几率几乎是差不多的!”这种母女关系模式有其后果。“它让我成了一个工作狂。我从来不去跳舞。我依旧会倾向于认为,每天伏案工作八个小时才是美德。”

问题来了:曼特尔还有没有可能摆脱她这种斯达汉诺夫式的(Stakhanovite,前苏联顿涅茨克矿区采煤工人斯达汉诺夫于1935年8月30日创造了一班工作时间内以风镐采煤102吨的记录,超过定额13倍,此事迹在苏联第二个五年计划时期得到广泛传播,形成了斯达汉诺夫运动——译注)性情?她相信,现在只要有机会她就一定会想办法走出来。

“我已经进入了一个新的阶段,”她说,“我不想再像以前那样,像一个专制君主那样工作。我必须做出改变。杰拉德也想放松一下。明年我们就满70岁了。我们本来想搬去爱尔兰的。要是没有新冠疫情的话,这个计划早该实现了。英国退欧也要为此负部分责任。还有做一个欧洲人的愿望。杰拉德是个爱尔兰公民。但他希望我在今后的工作里更温和一些,也更多一些选择性。他从未就此征询过我的意见,那么他想做这件事的事实就意味着我必须跟着他走——而我的确也想搬家了。”两人打算迁往何处?“我们想去西科克郡。”

[英]希拉里·曼特尔 著 刘国枝 译

上海译文出版社 2014-6

她能否超越克伦威尔,恰如她的读者超越亨利八世一样?目前的重心应该依然在他身上:拍完三部曲的舞台剧之后应该还会策划电视剧版。“但从心理上讲,我也是迟早要排除这种影响的,”她说道。她相信自己至少还能再写一部小说。她希望能回到18世纪,但现在还无法透露进一步的细节。也许她又会写一部戏,可能是关于撒切尔夫人的。“场景我都差不多全部构思好了,”她带着打趣的口气说道。

她提到,自己的读者并不会在亚马逊网站上发布评论抱怨哪个角色如何不讨喜(她笔下的托马斯·克伦威尔和历史上一样,可圈可点之处不少,但讨人喜欢就说不上了)。“那种想让人显得讨喜的想法,”她说道,“我理解不了。我也永远不会为了照顾这种要求而去写书。自幼以来,我从书里学到的生活真谛就要多于从自己周遭环境里所学到的。读书帮助我看清自己的处境,以及明确自己需要怎样的武器来应对。我读书是为了寻求建议和警告,而不是让自己感觉舒适。你的目的是充实自己,而不是寻求安慰。要开眼看世界,不要沉迷于玫瑰色的柔光。”

对她来说,文学上的声望可谓是姗姗来迟。《狼厅》是她的第十部小说。在此之前她的书并没有大卖过,也没有多少热心的粉丝。她的男性同代人——马丁·艾米斯、威廉·博伊德、亚当·马尔斯-琼斯——得到了所有的关注。她的写作生涯中充满着不确定性,即便在她写《狼厅》的开头部分时,她也感到,虽然这是她迄今为止最好的作品,但也照样可能在问世后以碰壁收场。这一切都少不了运气的襄助,当然天分也不可或缺。在一场有关她的小说处女作《每天都是母亲节》(Every Day is Mother’s Day)的活动上,一名男性观众告诉她:“我以前也写过一部小说。”她说,这句话“是她这辈子听过的最令人扼腕的话之一”。

尽管如此,女性还是在人生的后半程展现出了她们的力量。在她2009年首次获得布克奖的那个晚上,我就在伦敦公会大厅的颁奖现场。获奖者公布后,我去了一趟卫生间,她正好也在那里,在我的记忆里,稍微夸张一点讲,她整个人就像闪着金光一样。我只是在最近才有机会和她做访谈。她已经认得我了。她告诉我说,在即将到来的“孤独”面前,我是她的朋友,接下来一整个晚上她都得跑各种发布会以及面对聚光灯,以及忍受远赴美国的舟车劳顿。我记得当时我搂了她一下。她的反应则是把前额靠在我的肩膀上。“好!”她用极低的声音说道。我想她可能已经攥紧了拳头。这个“好”的分量是非凡的,往前一直上溯到她的童年,往后则指向无尽的未来。

本文作者Rachel Cooke系《观察者报》撰稿人,曾获得2006年度英国媒体奖“年度访问者”提名。

(翻译:林达)