文|聚美丽 诗 诗

最近,叶绿素美容在TikTok上引起了大量关注,与叶绿素相关的话题#chlorophyll 总播放量已经达到3.7亿左右。

比如,在4月20日发布的一条短视频中,一位博主记录了连续一周饮用液体叶绿素的皮肤变化过程,我们可以看到她面部的痤疮和发红症状有了明显的改善,而这条视频收到了230万的点赞量。

出乎意料的是,国外消费者对此的看法整体上比较理性客观。在该视频的评论区中,不少网友认为,多吃蔬菜或者喝一周的水也能达到这样的效果。TikTok 上拥有940万粉丝的 @dermdoctor(作者注:Muneeb Shah博士,坎贝尔大学的皮肤科住院医师)表示,目前尚没有证据表明液体叶绿素有助于清洁皮肤,与其依赖于饮用液体叶绿素,他更建议多吃绿色蔬菜。

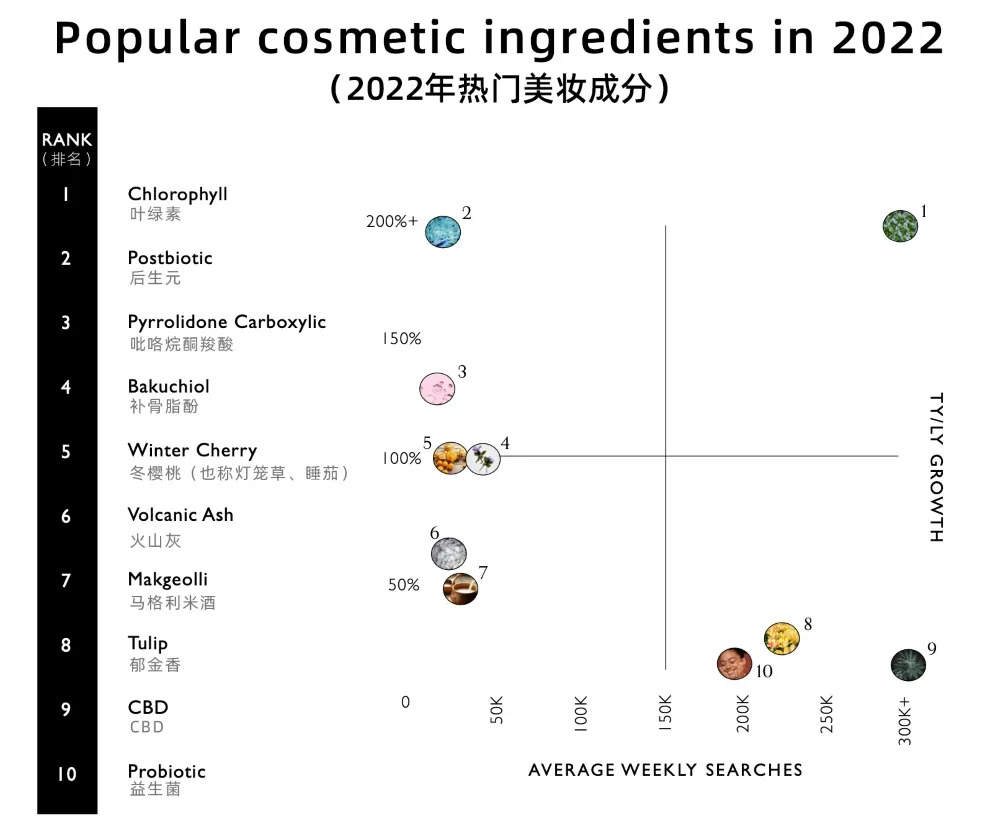

不过尽管如此,TikTok上的高互动量使得叶绿素有望成为一个新的美容趋势。根据Trendalytics的最新研究,2022年热门美妆成分主要偏向于天然产物,在这份榜单中,叶绿素排名第一。

图片信息来源于Trendalytics

除了饮用型的叶绿素之外,国外还有不少品牌将其作为功效成分和天然色素添加到化妆品中。然而,在国内的各大平台上搜索“叶绿素”,通常出现的是“叶绿素排毒焕肤”、“医美叶绿素MTS微针疗法”、“皮肤管理法”等关键词。这也表明,叶绿素作为护肤成分在国内的普及度并不高。

在日化行业,叶绿素早期竟然应用在牙膏中

叶绿素的医药研究开启于1930年,美国天普大学研究员的Benjamin Gruskin博士对叶绿素的医疗作用试验了大约十年的时间,包括烧伤和伤口的快速愈合等方面的研究,1937年,他获得了一项叶绿素专利,名为《用于抗感染的治疗剂》。

1950年,《时代》杂志发表的一篇文章中指出,纽约市内科医生F. Howard Westcott博士首先注意到,病人在服用叶绿素A之后,尿液中的维生素 B 和芦笋气味大大减少。因此,Westcott博士认为叶绿素能够作为气味阻滞剂使用,去除口臭和汗臭。为了验证这一点,他分别在几名医疗人员和大学生群体身上进行了测试,最终证实了他的想法。

这两项研究开发出叶绿素的商业价值。20世纪50年代,叶绿素产品开始盛行,当时主要以药物、牙膏、肥皂等形式出现。2019年,时事通讯网站Tedium的编辑Ernie Smith发表了一篇名为《1952年的叶绿素风潮》的文章,将叶绿素称为50年代的CBD。

第一个销售叶绿素牙膏的是美国制造公司Lever Brothers,其生产的一款名为“Chlorodent”的牙膏,宣称能够去除口臭,该产品帮助推动这家公司的牙膏销售额在短短两个月内上升至第二名。彼时,牙膏销量排名第一的高露洁、百时美公司(Ipana)、Whitehall Pharmacal(Kolynos)和其他大型制造商都开始投入叶绿素牙膏的市场。

当时叶绿素市场的火热很大程度上得益于广告营销的兴起,在更理性、谨慎地看待叶绿素之后,人们对叶绿素的除臭效果开始出现了意见分歧。1952年,FDA(美国食品药品监督管理局)公开表示不认同叶绿素的除臭作用;美国医学会杂志则披露了Westcott博士进行的小规模测试缺乏科学性。自此,叶绿素除臭剂的热度渐渐消退。

而近几年,叶绿素以护肤功效和着色剂的身份重新回到了化妆品行业。叶绿素包含着浓厚的天然、健康属性,恰好击中了国外消费者的取向,因此出现在不同类型的护肤类产品中。

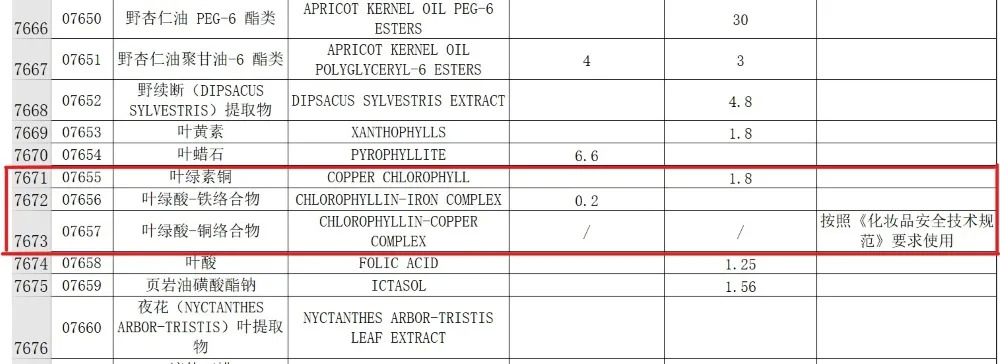

记者在成分查询app美丽修行上搜索“叶绿素”,共出现八种成分,分别为叶绿素、叶绿素铜、叶绿素铜钠盐、类叶绿素、左旋叶绿素、海洋叶绿素、叶绿酸-铜络合物和叶绿酸-铁络合物。但叶绿素本身并非是一种化妆品成分,在《已使用化妆品原料目录(2021年版)》中收录的只有三种叶绿素衍生物,即叶绿素铜、叶绿酸-铁络合物、叶绿酸-铜络合物。

截图自《已使用化妆品原料目录(2021年版)》

叶绿素口服VS外用的功效如何?

叶绿素用于美容,可通过口服叶绿素片、液体叶绿素等内服形式,也可以通过局部使用含有叶绿素的化妆品。这些化妆品宣称叶绿素是一种天然的抗氧化剂,此外,它还具有改善痤疮粉刺、缓解皮肤炎症、修护和愈合皮肤、祛除异味等作用。

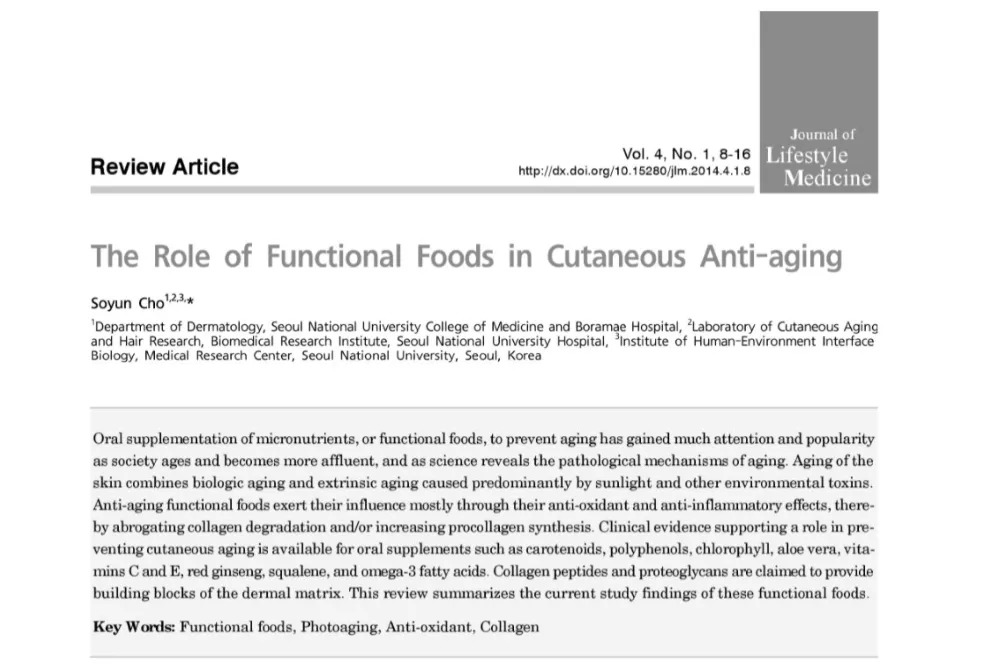

2014年,韩国首尔大学医学院皮肤科的Soyun Cho等人在《生活方式医学杂志》上发表的综述中,介绍了叶绿素口服补充剂对皮肤老化的影响,研究发现其对45岁以上女性志愿者的面部皱纹和皮肤弹性有一定改善效果。同时,I型胶原蛋白合成增加,角质形成细胞凋亡减少。他们推测叶绿素的抗氧化特性在减少皱纹、表皮 DNA 损伤和细胞凋亡方面发挥作用。

截图自相关文献

澳洲营养保健品牌Swisse曾推出口服叶绿素片,主要成分为小球藻粉末、二氧化硅,硬脂酸镁,主打叶绿素抗氧化、清体排毒的功效。Swisse还拥有一款液体叶绿素的营养补充剂,可兑水或果汁,也可直接饮用。

这类口服型的叶绿素是否对皮肤真实有效?这仍然需要更多的试验和研究证明。虽然叶绿素作为一种营养补充剂是安全无害的,不过也有皮肤科医生表示,摄入液体叶绿素,容易使皮肤对阳光的敏感性增加。

局部外用的叶绿素,一般只有叶绿素衍生物才具有护肤功效,已经有一些研究证明了部分叶绿素衍生物在愈合皮肤、改善痤疮毛孔等方面的有效性。

比如,2008 年的一项研究中指出,叶绿素铜是一种应用历史悠久的伤口愈合药物,研究发现含有木瓜蛋白酶-尿素-叶绿素铜的软膏在愈合皮肤和减轻伤口疼痛方面比标准OTC软膏更有效。2015 年《皮肤病学药物杂志》的一项研究中,轻度至中度痤疮和毛孔粗大的受试者在使用外用含叶绿素铜复合物的面霜三周后,皮肤的整体外观有所改善。

回归本质,叶绿素是光合作用的重要介质,光合作用是植物将阳光能转化为化学能的过程。曾有国外的皮肤科医生科普,光动力疗法是指一种光敏性物质被添加到皮肤上,当皮肤暴露在蓝光或红光下时,会杀死引起痤疮的细菌。通过这种间接方式,叶绿素自身也可以在治疗痤疮或皮疹方面发挥作用。

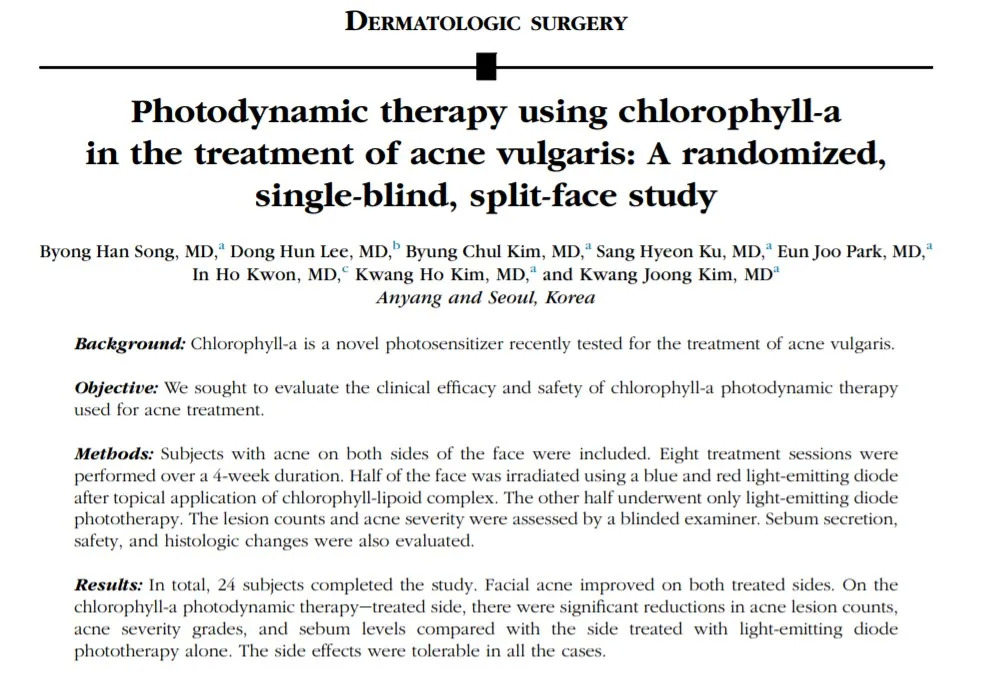

有研究表明,结合光疗法的外用叶绿素能够加强对痤疮的改善作用。2012年,韩国医学研究者在《皮肤外科》杂志上发表了一篇文章,其中提到新型光敏剂叶绿素a能够用于治疗痤疮。在24名痤疮患者身上试验,发现与单独使用光疗法相比,光疗法结合叶绿素-脂质复合物更有助于减少痤疮病变和皮脂水平。

截图自相关文献

主打叶绿素护肤成分的国外产品

Bioclarity

2016年,以植物护肤为主题的纯素品牌Bioclarity推出一种来自超级食物和植物的专利成分Floralux,这个成分是一种叶绿素铜、以及其他抗氧化剂的混合物,被用在该品牌旗下的很多产品中。

该品牌的clear skin routine系列产品,主打三步程序护肤。除了叶绿素专利成分之外,还添加了2%水杨酸,以及绿茶、甘草根、黄瓜、洋甘菊等几种镇静成分,主要用于清除引起痤疮的细菌并缓解刺激性。

Naturopathica

叶绿素和水杨酸的搭配,同样出现在美国草本植物个护品牌Naturopathica的产品中。一款名为“叶绿素水杨酸斑点治疗”的产品,主打活性成分为2%水杨酸,配合使用来自苜蓿的叶绿素、莲花提取物以及一种具有改善毛孔作用的BIXA ORELLANA(红木)种子提取物。

水杨酸主要发挥去角质、改善皮肤瑕疵;叶绿素成分有助于提亮皮肤、改善痤疮;莲花提取物用于平衡皮肤表面油脂,产品主要用于对抗诸如痘痘、黑头、粉刺之类的皮肤瑕疵,产品售价30美元/15克。

Perricone MD

美国功效性护肤品牌Perricone MD有一款叶绿素排毒面膜,主打来自藻类的叶绿素,并将叶绿素用微囊包裹,在使用时释放,有助于平衡油脂,并减少毛孔粗大、细纹和皱纹的出现。

这款产品中还使用了叶绿素铜络合物、木瓜酶,主要发挥去角质、平滑和提亮肤色的作用,同时添加了尿囊素、β-葡聚糖等保湿舒缓成分,产品售价69美元/59毫升。

Cocokind

还有美国护肤品牌Cocokind,在Tik Tok上拥有一些名气,该品牌也曾推出一款有机叶绿素面膜,其中共含有四种成分,分别为螺旋藻粉、小球藻粉、小麦粉以及金雀花油。

面膜呈粉状,使用时可自行调配成想要的浓稠度,该产品获得了有机认证,主打清洁、舒缓和提亮皮肤的功效,产品售价19美元/58克。

除了上述这些产品,还有比如修丽可、宝拉珍选等知名度更广的护肤品牌都曾在产品中使用叶绿素成分的概念。同时,叶绿素相关成分也被用在洗护、卸妆、美体、毛发护理等其他品类的产品中,其存在形式通常有两种,一种是某些绿色植物提取物,比如荨麻、菠菜、苜蓿、藻类、茶叶等植物提取物,可能会含有一定数量的叶绿素;另一种则是叶绿素铜之类的叶绿素衍生物。在功效上,它们主要针对痤疮、敏感皮肤人群,提供舒缓修复、温和“焕肤”的方案。

目前,国内化妆品行业对于叶绿素的关注度并不高。有部分规模较小的品牌曾推出主打叶绿素的护肤产品,比如朵妍朵色的叶绿色补水修护舒缓鲜露、深家叶绿素多用霜、HS+POLY华桑葆骊的叶绿素修护乳等。

从整体趋势上看,国外叶绿素美容颇有热度,不论是外用叶绿素护肤成分,还是口服叶绿素,均有涉猎。50年代对叶绿素产生的争议,让人们更加理性地看待这一成分,而随着现代科学的研究进展,叶绿素相关成分的研究也在进行中,相信未来我们能够更清楚地了解叶绿素的功效,并加以更好的应用。

参考文献:

[1] Cho S . The Role of Functional Foods in Cutaneous Anti-aging[J]. Journal of Lifestyle Medicine, 2014, 4(1):8-16.

[2] Stephens T J , M Cc Ook J P , Herndon J H . Pilot Study of Topical Copper Chlorophyllin Complex in Subjects With Facial Acne and Large Pores.[J]. Journal of drugs in dermatology: JDD, 2015, 14(6):589-592.

[3] Smith R G . Enzymatic debriding agents: an evaluation of the medical literature[J]. Ostomy/wound Management, 2008, 54(8):16.

[4] Song B H , Lee D H , Kim B C , et al. Photodynamic therapy using chlorophyll-a in the treatment of acne vulgaris: A randomized, single-blind, split-face study[J]. Journal of the American Academy of Dermatology, 2014, 71(4):764-771.