文|动脉网

一、主要观点

全球AI+器械领域投融资近几年呈上升趋势,2020年在疫情的刺激下不仅产生4起过亿美元大额融资,并且不少头部企业完成D轮以上融资。但2021年上半年融资表现对比上一年并不突出,截止6月30日,共产生21起融资,融资总额不足3亿美元。

新冠疫情期间,人工智能技术有效缓解医院的阅片压力、辅助医生完成疾病初步筛查;并且新冠疫情带来海量临床数据助力AI技术迭代。其中,AI+医疗影像赛道受到资本追捧,仅2021年上半年该赛道产生11起融资事件,融资总额超1亿美元,并且医准智能和深至科技在半年内完成两次融资。

AI+器械领域融资轮次逐渐偏后,头部效应集聚,随着三类证的颁发,国内不少头部企业宣布即将上市,AI医疗赛道第一股或将诞生。

二、2015-2021年H1全球&中国AI+器械领域融资概况

AI+器械-产业概述

2021年7月8日国家药监局正式发布《人工智能医用软件产品分类界定指导原则》,明确了人工智能医用软件产品的分类界定。其中提到“人工智能医用软件是指基于医疗器械数据,采用人工智能技术实现其医疗用途的独立软件。含人工智能软件组件的医疗器械分类界定可参考本原则。”

本报告判断AI+器械企业的标准包含三个方面:产生的数据是否来源于医疗器械;设备的核心功能是不是对医疗器械数据进行处理、调查、测量分析等;该公司的产品本身是否用于医疗的用途。

基于《人工智能医用软件产品分类界定指导原则》的界定,本报告围绕AI+医学影像、AI+基因检测、AI+临床辅助诊断和AI+健康管理展开分析。鉴于AI+机器人企业均处于早期未完全落地,因此本报告没有计入。

2015-2021年H1全球&中国AI+器械企业融资趋势

从全球来看,AI+器械领域投融资在近5年呈上升趋势;但2021年上半年融资并不理想,截止6月30日,共产生21起融资,融资总额不足3亿美元。

国内AI+器械领域的重要节点在2020年,随着三类证颁发,行业重心开始由研发向商业化落地转移。鹰瞳科技、零氪科技、推想医疗以及科亚医疗纷纷递交上市申请,加速了整个行业的发展。

2015-2021年H1全球&中国AI+器械企业融资轮次

从全球来看,近5年进入AI+器械领域并获得早期融资的初创企业越来越少。2021年H1没有企业完成种子轮或天使轮。

2021年仅有一家AI医疗企业成立——Lucem Health,该公司由梅奥诊所及其风险投资伙伴投资成立,旨在利用人工智能(AI)和医学算法,创建“作为医疗设备的软件”,供临床医生使用,改善不同疾病的治疗。

国内获得早期融资的企业同样是越来越少,但有头部企业走到D轮及其以后并宣布将上市,国内市场格局头部效应逐渐明显。

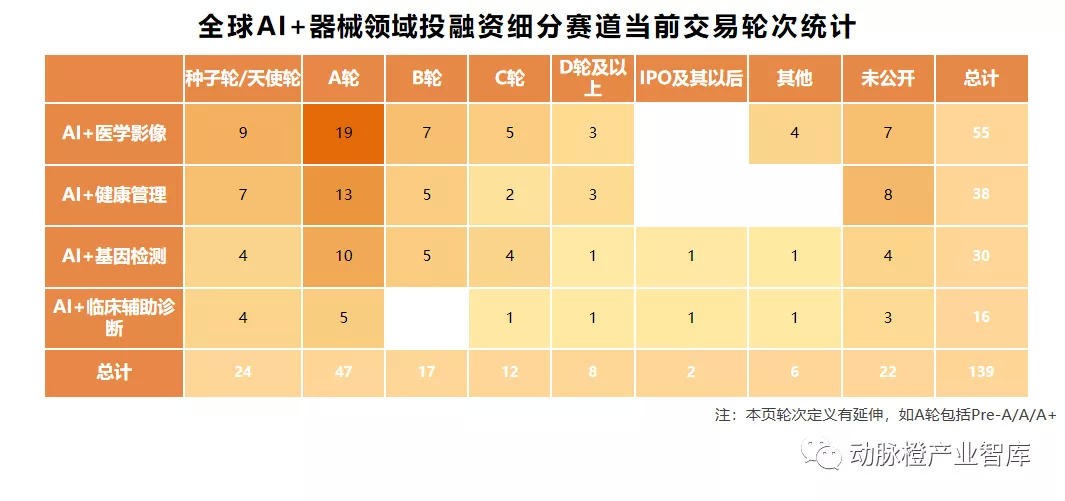

全球AI+器械领域投融资细分赛道当前交易轮次统计

从融资轮次看,目前AI+器械领域融资主要集中在早期,大部分企业停留在A轮。相比之下,AI+医学影像和AI+健康管理两个赛道有更多企业走到D轮及以后融资。

AI+基因检测和AI+临床辅助诊断各有一家企业上市;华大基因早前就将AI技术作为基因大数据的方向之一应用于孕期肿瘤检测,使用AI技术对脱敏数据进行深入分析,并已开发出更精确的疾病、表型预测模型,构建出更精细的人群遗传结构,并有望找到新的药物靶点;医渡云基于自主研发的“医学数据智能平台”引领大健康及人工智能产业创新,实现数据智能绿色医疗的新生态。

2021年H1全球AI+器械领域资本趋势(1):

全球AI+医疗影像成为资本市场宠儿

2021年上半年AI+医学影像赛道产生11起融资事件,融资总额超1亿美元,主要集中在B轮;医准智能和深至科技在半年内完成两次融资。其中,深至科技自2019年获得来自紫牛基金的首轮融资开始,其扩张的步伐便未停止过。不到一年半时间,深至科技已经完成6轮融资,少有企业能达到这样的扩张速度。

影像诊断作为医疗与AI结合落地最为成熟的应用场景之一,自2020年以来国内已有9件影像产品获得NMPA三类证。尤其是2020年新冠疫情导致对阅片的需求增加,使得该细分赛道受到资本追捧。

2021年H1国内AI+器械领域资本趋势(2):

AI+器械头部效应凸显,资本更青睐成熟企业

AI+器械领域里少数头部AI企业更易获得高额融资,尤其是获得三类证的企业,比如依图科技和数坤科技:

数坤科技在2020年6月和8月分别完成2亿人民币B、C轮融资,又在同年的12月获得5.9亿人民币D轮融资,旗下“数字心”斩获了国内首张心脏狭窄领域三类证,最新估值达29.5亿人民币。数坤AI产品已落地各级医院,“数字心”、“数字脑”等产品实现了影像诊断路径的全流程智能化,帮助上线医院实现了“病人随到随做,报告立等可取”的医疗服务能力,极大提升了病人的就医体验和医院医疗资源的使用效率。

依图科技旗下care.ai 在2021年3月19日获批三类证,该系统也成为目前唯一获批三类证的儿童骨龄AI产品,care.ai 实现了多种骨龄标准下的秒级精确判读,并能够综合多维数据秒级生成儿童生长发育报告,为临床医师提供更全面的决策支持。

三、2015-2021年H1AI+器械热门赛道&大事件

2015-2021年H1国内AI+器械领域热门话题(1):

NMPA三类证审批

2019年6月28日,国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心发布了《深度学习辅助决策医疗器械软件审批要点》,为相应医疗器械软件注册申报提供专业建议;之后科亚医疗的深脉分数 在2020年1月15日取得了第一张国家药品监督管理局(NMPA)人工智能三类医疗器械注册证,三类证获批从此拉开帷幕,在18个月内国内已经陆续有16款AI产品收获了人工智能审批。

据动脉网统计,截止2021年6月,累积进入创新通道的独立软件类AI已达到10个,包括1个CT-FFR,一个CT肺结节、一个CTA、三个眼底(两个糖网,一个青光眼)、3个消化内镜。器审中心累积受理的独立软件总计25个,包括7个CT肺炎,5个CT肺结节,3个CTA,2个CT骨折,5个眼底;受理软件组件总计20余个,主要为CT自动定位、MR成像降噪、超声流程优化,消化内镜实时病灶识别。在累积审批方面,已有12个独立软件通过了审批,包括心电、CT-FFR、CT肺炎、CT肺结节、CTA、眼底糖网、CT骨等;若干个软件组件通过审批,主要为CT自动定位,MR成像降噪、超声流程优化。

2015-2021年H1国内AI+器械领域热门话题(2):

人工智能视网膜影像识别

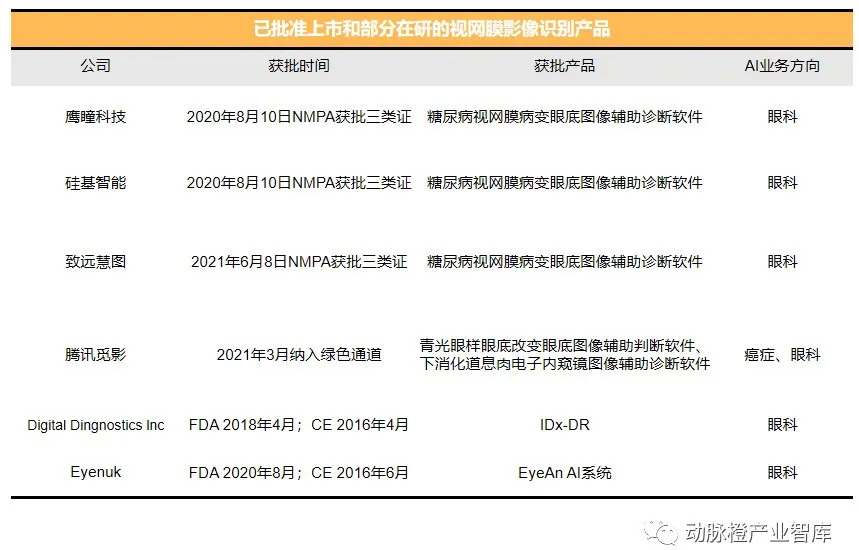

AI+器械领域里最受关注的产品莫过于视网膜筛查,人工智能视网膜影像识别基于深度学习算法,分析视网膜影像并按疾病及病变进行分类。自2015年起IBM Watson及Google DeepMind就开始用AI技术识别视网膜中的异常。

从三类证来看,糖尿病视网膜病变眼底图像辅助诊断软件获批最多。

鹰瞳科技旗下AIFundus在2020年8月获得国内首张糖网辅助诊断NMPA三类证;并且正在开发Airdoc AIFUNDUS (2.0)及(3.0)版本,将适应症范围扩大至高血压性视网膜病变、视网膜静脉阻塞、年龄相关性黄斑变性、病理性近视及视网膜脱离;该公司在2021年6月21日递交招股书,向港交所主板提交上市申请。

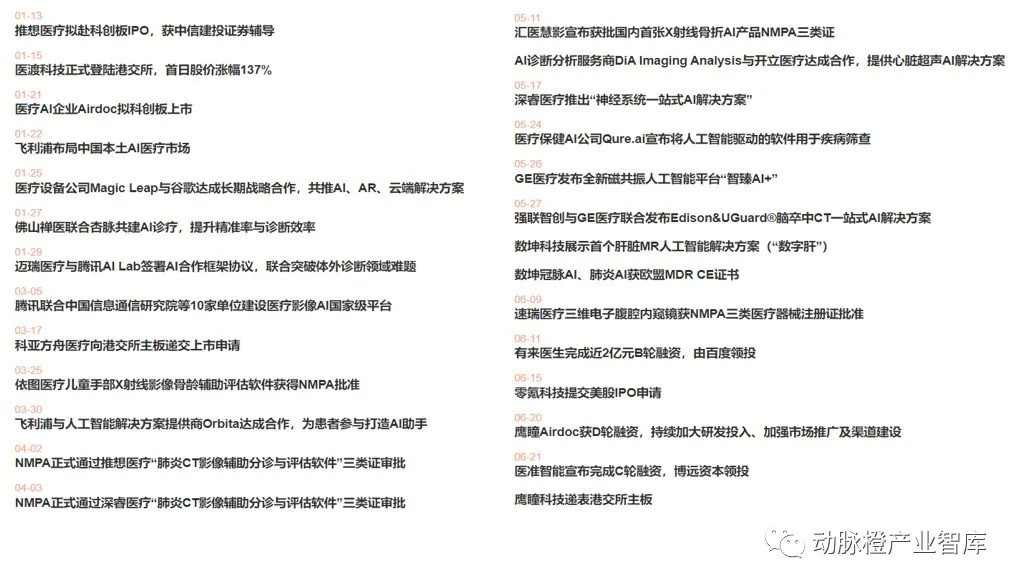

2021年H1全球AI+器械领域大事件盘点

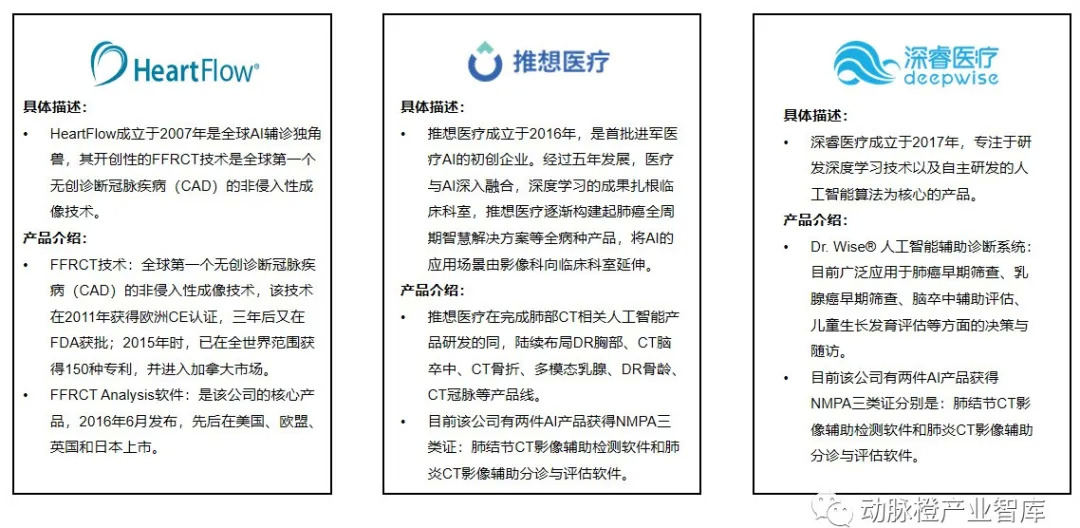

全球AI+器械领域价值企业概览

数据来源于动脉橙数据库。