20世纪60年代,在人们的记忆中是一个革命与自由、解放与放纵的年代。美国的嬉皮士们穿着吉普赛长袍,头戴花环,追求着“爱与和平”;法国的学生以“3M”(马克思、马尔库塞、毛泽东)为精神领袖走上街头战斗;中国的红卫兵“横扫一切牛鬼蛇神”;而切·格瓦拉已经骑着摩托漫游了南美洲。这一切使60年代成为了一个充满变革与动荡的大时代。然而今天,那个时代和那个时代的话语都已经离我们远去,我们似乎生活在一个没有历史,只有个人生活的“小时代”里。我们可以向遥远的60年代,学习什么呢?

5月7日,北京大学教授戴锦华在798偏锋新艺术空间主讲了一场名为“从边缘到边缘——为什么重访60年代”的讲座。不谋而合地,5月8日人民大学副教授杨庆祥在中国现代文学馆做了名为“80后与我们的时代”的演讲。这两位学者,一位出生于1950年代末,一位出生于1980年代初,却不约而同地对当今的时代特征和时代问题做出了相近的思考。

“想象”与“背叛”的年代

戴锦华将“背叛”看作是60年代的主题。“人们背叛自己的家庭、阶级,由高而低,不是一个奋力攀梯的年代,相反,人们是奋不顾身地跳下来。人们没有在做斗兽场上的看客,而是冲进斗兽场,向野兽、向巨人、向强悍者宣战。”戴锦华这样描述,“对我来说,六十年代造就、改变今天的世界的,是一种乌托邦冲动,吸引了全世界最优秀的人。人们相信世界一定会被改变,相信每个人都应该为这个改变做些什么。”

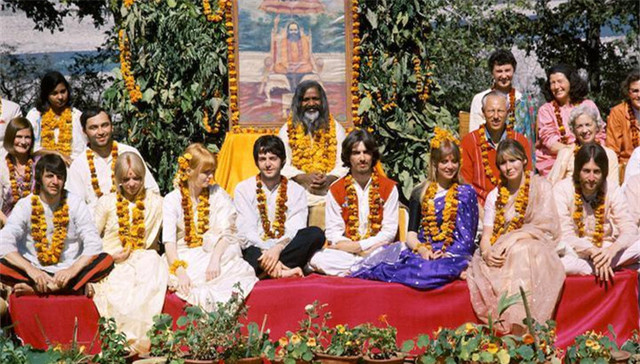

通常对60年代的定义下,会首先浮现出一片以欧美为主舞台的场景。我们会想起1968年的巴黎街头重新出现的街垒,法国的年轻人放弃富裕的中产生活去街头战斗。他们的口号是“让想象力夺权”。“‘让想象力夺权’是我们拒绝臣服于已有的、既定的一切,拒绝别人告诉我们什么是可能的、什么是不可能的,相反,我们大胆地想象所有的可能性,大胆地去实现所有的可能性。”那时候的艺术也充当了战斗者的角色,披头士被称为“和平游击队”,鲍勃·迪伦说“让我们在前线战斗”,戴锦华说。而在60年代之前,想像一下男人和女人都能穿着裤子进入任何空间都是不可能的。在大学里,女学生的增长在60年代也是一个飞跃。

从不同的历史视野来看,欧美以青年运动为代表的反叛的六十年代,其实是六十年代的一幕,是六十年代的结果。六十年代并非从欧美开始,从学生运动开始,而是以第三世界为动力源。戴锦华援引了詹姆士在《漫长的60年代》中的观点,他将1959年看作60年代的开始,标志性事件是古巴革命的胜利,将1973年视为60年代的终点,标志性事件是智利军事政变。而在整个60年代中起关键作用的,是越南战争和中国的文革。“人们心目中六十年代的主舞台,是1968年的巴黎,走在街头的年轻人穿着绿军装、戴着红袖章,高举着格瓦拉的画像,嘴里喊的是‘嘿嘿嘿,胡志明’。在这个历史时刻,不再是四百年现代历史中的欧洲主导着世界历史,而是第三世界对欧美中心主义、现代资本主义的反叛整体地搅动了欧洲历史。世界陷入了前所未有的危机当中,这大概是我所关注的六十年代。”

60年代被描述为充满暴力、动荡和灾难的年代。然而戴锦华提出了这样的问题:究竟是谁的暴力?暴力是否是60年代的全部主题?“六十年代还有另外一种描述方法:我们根据六十年代的英雄和偶像描述六十年代。每一个大陆都有一组偶像级人物,北美有马丁·路德金,南美有切·格瓦拉,印度有甘地,南非有曼德拉……这一组偶像级人物中,总是一个和平主义斗士和一个暴力革命倡导者。可以说,整个六十年代是对二十世纪前半叶的回应。短短的半个世纪间,我们发生了两次世界大战。特别是二战,是前所未有的惨绝人寰的战争。”她说,“面对上个时代的暴行,六十年代的年轻人不是以暴易暴,而是在想——‘我们能不能创造一个新世界’——并且永久地维持下去。”

“失败”与“虚无”的一代

正如詹姆士依靠政治标准界定60年代一样,杨庆祥也同样用代际背后的政治经济学来界定所谓“80后”。在政治上,80后是第一代完整的去政治化的一代,是主动将自己和政治二元对立的一代;在经济上,他们是改革开放后成长的一代,是完全的市场经济主导下的一代;文化上,他们接受的是流行文化和大众文化,他们的文化需求刺激的是小资产阶级文化的生产。

在杨庆祥看来,80后的第一个特征是一种“失败感”。“在从80年代到90年代的文化想象中,一个最大的问题转换就是把个人从集体中剥离出来,劳动从一种有尊严的对象性活动变成了一种‘商品’,社会解放的话语也被个人奋斗的话语所取代,个人奋斗意味着必须在一个有效的时间段内获得社会承认的利益和资本。”杨庆祥说。戴锦华在讲座中也提出了同样的问题:60年代时,欧美的青年举着毛泽东像在街上游行,而今天每个中国人心中都在自我形塑一种“美国梦”,但这种关于“梦”的东西其实仅仅只是以金钱衡量的成功学。

然而“个人奋斗”在当今时代的阶层固化下已经变得无力,社会阶层的流动性降低,个人之间所掌握的资本差距悬殊。杨庆祥举了三部文学艺术作品为例。路遥的《平凡的世界》,从农村出身的孙少平居然可以被一个地委书记的女儿爱上,在前不久的一篇评论中,作者认为这纯粹是路遥的一种意淫,这透露出我们时代的心态——人与人之间是不平等的,跨越阶级鸿沟是不可能的。近十年前很火的电视剧《奋斗》中,那些“奋斗“成功的年轻人,其实都有一个有钱的爸爸,就是我们今天所说的“二代”,他们的起点是更多普通人终身奋斗都难以达到的终点。2012年作家方方写了中篇小说《涂自强的个人悲伤》,作者在其中怀念充满可能性的80年代,如今“个人奋斗”已经变成了个人悲伤,涂自强变成了“徒”自强。

在这样的失败面前,80后却找不到安置失败的历史位置。杨庆祥用“历史虚无主义”来描述这一代。对于50、60年代的人来说,在他们生活最重要的一些时期,历史戏剧性地楔入了他们的生活,是与他们生命相接触的实体。相比之下,在80后的成长中历史似乎是外在于生活的,历史发生了,但历史的发生并没有立即对个体的生活产生影响。“历史虚无主义指的是,”杨庆祥说,“在80后这里,历史之‘重’被刻意地‘轻’化了,对于中国这样一个有着沉重历史负担的国度而言,每一代人都有历史虚无主义的冲动,但是也许只有在80后的年轻人这里,我们才能看到历史虚无主义居然可以如此矫饰、华丽地上演,如此地没有痛苦感。”

80后作家韩寒似乎曾代表了80后一代人的抵抗姿态。“他总是能够及时地对社会公共事件作出反应,并像《皇帝的新衣》中的那个小孩子一样,说出真话。韩寒的话语玩的是一种不按常理出牌的真实话语游戏,韩寒的许多听众从韩寒那里寻找的正是这样一种刺激感,而未必是什么振聋发聩、闻所未闻的全新见解。”韩寒的抵抗更多的是一种“媒体的抵抗”,它抵抗的内容是公共话题中最讨巧的一些东西,它只能利用媒体并借助舆论,来满足一种即时性的发泄欲望。“韩寒的这种抵抗是非常消极的,从表面上看他是在反对体制和不公,实际上他只是在和体制‘调情’,他在‘不能说’和‘能说’之间找到了一条非常安全的道路。”杨庆祥说,“对于80后的年轻人来说,这恰好是他们欣赏韩寒之处,因为这种抵抗的‘假面’,是共赢而无害的。”

历史的重建

“郭敬明唯一的贡献就是‘小时代’这个书名。”杨庆祥在讲座中笑着说。“小”这个字,形象地概括了我们这个时代的特征:自恋、享乐、恋物癖、迷你化……戴锦华也认为:“‘小时代’是今天的一个高度共识,有着一种摆脱了大时代才有的生死抉择的庆幸感。‘小时代’却只有小清新、小确幸、小悲观,我们是独自的个人。但这种共识只是一种意识形态幻觉。”但戴锦华和杨庆祥都不约而同地认为,当今的中国和世界,在走向前所未有的“大时代”。

“之所以说这个时代在走向大时代,”戴锦华说,“原因之一是现代文明经历了最伟大的进步和革命:生物学革命和数码转型。这一方面重塑了社会生态和人们的生活方式,另一方面,完全可能在我有生之年挑战死亡。但这种进步遭遇到另一个时刻:能源危机、生态灾难,它第一次清晰地在现代历史发生以来开启了一个玻璃屋顶,让文明见顶。这两个时刻的遭遇让我们置身的现实必然是一个大时代,它必将迫使每一个人自问,每一个人必须去做出某种选择。”

当我们选择成为一个宅男或宅女,“宅”给了我们一个充分的幻觉——空间的封闭和生命的自足,完全的自由、自主。可是人们却经常忽略,营造小时代的幻觉的,是一个庞大的社会系统的运营。在我们“宅”着的时候,是否敢想象停电、断网、物流系统出现问题以及瘟疫爆发?‘小时代’的脆弱就在于它成为了巨大的全球系统的附着物,但全球性的问题正表明了这个系统的错误。“在大时代降临在我们每个人之前,我们谈不到明确的选择,但一个自觉的意识会让我们开始有所行动,有所为,有所不为,让它不以悲剧、或灾难的方式爆发。”戴锦华说。

杨庆祥从历史的角度看我们今天的大时代,他认为与80后的成长同时展开的,就是这样一个权贵资本在中国发展成型的历史过程,与此相伴的是工人、农民、小知识分子在整个社会秩序、道德秩序、美学秩序中的全部降格,80后的世界史的位置是一种全球化的资本剥削。“如果说我们在此之中如何做出努力,首先我们要重建历史,不要为反对而反对,为调侃而调侃,不要总是用油滑、解构的态度来面对一切,不要躲进自己的小屋里与整个世界相隔绝。从小资产阶级的白日梦中醒来,超越一己的失败感,重新回到历史的现场,不仅仅是讲述和写作,同时也把讲述和写作转化为一种现实的社会实践。”这是杨庆祥最后提出的建议。

“如果说我要做什么样的选择,大概我在40岁的时候做出了明确的选择,叫做‘做现实主义者,求不可能之处’。”戴锦华说。深入实地去体会过这个世界贫穷与灾难的角落之后,她明白现实是不容浪漫、不容柔情的,但这并不意味着绝望和犬儒,“我要求自己保持想象的能力,拒绝别人告诉我‘那是不可能’的。某种意义上,这就是60年代为我们留下的精神资源。”