记者 |

编辑 | 姜妍

"今天读者的阅读口味都被公众号带坏了,因为公众号追求的是可见的流量。"在日前在上海举行的主题为“一位郊区诗人的上海时光”孙甘露的新书发布会上,华东师范大学中文系教授罗岗发出了此番感慨。

罗岗说,以前的作家们写作也有专栏,比如国内的鲁迅或是国外的艾柯,但是给报纸写专栏流量不可见,写了以后也不知道是不是爆款,也不用和读者见面,和今天的公号文章完全不同。时代的改变,人们总是想要震撼和颤栗,想要爆款与直接,而“慢”变得很难,这成为了一个很大的问题。罗岗呼吁今天需要“慢”先锋。

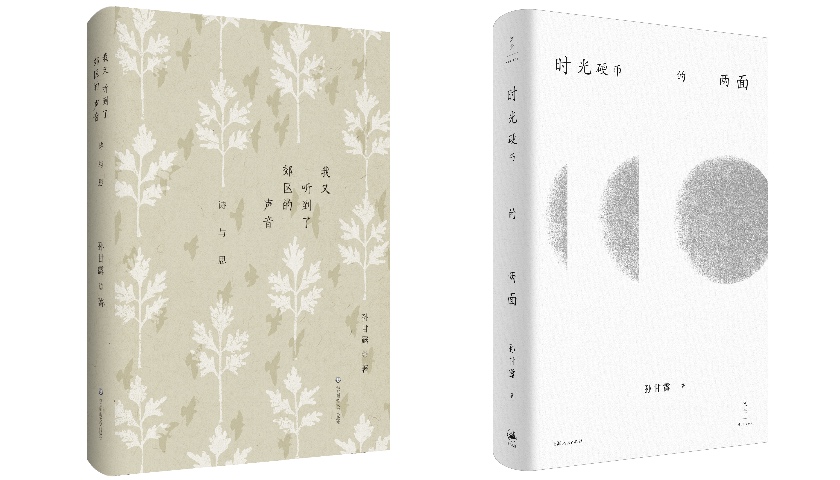

孙甘露:《时光硬币的两面》,2021.05,世纪文景 上海人民出版社

(出版社供图)

在快时代做慢先锋

所谓慢先锋,指的是当天活动的主角上海作家孙甘露。在上世纪80年代,他与马原、格非等作家都被归类为先锋作家。而“慢”也渐渐成为了他的一种标志。

活动伊始,孙甘露就谈到英国作家格雷厄姆·格林在自传《逃避之路》中所写:“我们住在宇宙的郊区。”恰如本次分享会的主题“一位郊区诗人的上海时光”,孙甘露愿意把自己比作“郊区诗人”,多年以来的写作像是在中心和边缘、城市和乡村之间游荡,“有一点偏移、有一点游离、有一点跟不上趟,也可以说是放慢。”他非常同意法国符号学家克里斯蒂娃的观点:写作者是本民族语言的陌生人。他认为写作者应该致力于挖掘本民族语言中异质性的部分,这是活水的源头,使语言能够有创造性地向前推进。也因此他更偏爱具有游离、偏移特点的作家,“庞德、艾略特是重要的标志性的诗人,但是从我的感性上来讲,我更倾向于葡萄牙的佩索阿,他像是对焦没有对准,或是收音机调频调偏了,可以听到声音,但伴着微微电流的杂音;而米兰·昆德拉关于欧洲知识分子在都会生活的日常经验也是非常重要的部分。”

在孙甘露的新书随笔集《时光硬币的两面》中有一篇文章《中国人民很行》,描述了1994年7月的一个下午,他目睹一个上了年纪的老太太去中国人民银行买一块钱的贴花存进活期存折里,“有生活经验的人都知道,这是一件会让人颤栗的事,而她每个月都在做这样的事”。孙甘露说,虽然文章读起来比较平淡,承载的却是一件让人颤栗的事,然而他实在恐惧在写作中使用“颤栗”这样的词汇,“把’颤栗’写进文章里,并不是什么好文章。我们的阅读也有这个问题,大家习惯于这样的文章后,没有这样的词汇反而觉得不行。实际上当我们回到生活时,你看到表面平淡,好像没什么,但在这下面,已是千帆过尽,这个大概才是生活。”

翻译文学是中国当代文学传统的一部分

谈及佩索阿与米兰·昆德拉,孙甘露将话题抛给了华东师范大学副教授项静,她刚刚出版了专著《韩少功论》,而韩少功正是将米兰·昆德拉的《不能承受的生命之轻》与佩索阿的《惶然录》翻译并引入中国的人。项静认为,东欧和苏联作家的经验与中国作家还有一定的相似性,但是米兰·昆德拉和佩索阿的文学形式及思考话题,都是中国当代文学中所缺少的部分,“在70年代末80年代初中国作家的写作中,看不到这样的思想状态或精神诉求”,这也正是韩少功选择它们翻译引进的原因。“韩少功说,我们有许多文学传统,但选择其中的翻译过来,实际就是为自己的文学塑造一种选择性的文学传统”。然而让项静感到遗憾的是,这个文学传统并没有在中国当代文学中生根,“没有作家与他们相知相通,将这样的传统延续下去”。

罗岗在对整个中国当代文学历史脉络的回溯中也强调了翻译文学的重要性。与古文决裂产生的白话文学是中国现当代文学的基础,它从翻译文学中吸取很多养料的同时,也带来了文字的欧化。“那个时间段的文学语言有个很大的问题,就是后来所说的’学生腔’,比如冰心小说还很幼稚,而被推崇很高的巴金的小说也是的俗气的,胡适翻译的一些诗歌也翻译得很笨拙,尚未形成语言的自觉性。”

为了纠正欧化的翻译腔的语言,第一次语言突破从四十年代抗战革命时期延续到五六十年代,回到了中国百姓日常生动活泼的口语,作家们用“声口叙事”来写作,但是这种语言因逐渐与官方语言合流而僵化。最有代表性的是王安忆的小说《小鲍庄》中的一个细节:捞渣救人的仁义故事带有很强的民间色彩,然而小说里的文疯子整天给县里投稿,他所写出的这个故事与老百姓讲的故事相比完全走样了,变得像广播里的故事一样。

“当八十年代重新把翻译文学作为可以吸收的养料时,也就把官方化僵化的语言变成可以突破的对象,如果没有与之的对比,我们很难看出孙老师这批作家在语言沉淀上做的各种探索。”“第二次语言突破”正是八十年代以孙甘露为代表的一批作家,回归一种诗化的书面语言,这种回归是再次从异域吸取养分,在吸收西方现代翻译文学精华的同时,拥有了一种文学意识的自觉。罗岗认为,翻译文学早已成为中国当代文学的一个组成部分。王小波说他的语言是从杜拉斯的小说中学来的,但并不是杜拉斯的法语,而是来自王道乾翻译。不同的翻译语言铸就了不同的风格。罗岗提到八十年代文化热时,甘阳编过一本《当代中国文化意识》,里面很大一部分文章是在讨论诸如海德格尔、诗化哲学等西学问题,“问题在于,西学为什么成为了当代中国的文化意识,而我们当代文学批评研究却没有把翻译文学拉入中国当代文学的版图中去?”