文 | 36氪 谢芸子

编辑 | 36氪 潘心怡

刚刚过去的5月,广州市海珠区出现奇景,上千名制衣厂老板们拿着招工牌,排起近一公里的长队,等着工人们上门;近日在温州的疫苗接种点,更是出现纺织厂老板现场招工,8000元的底薪,只招到一个人。

这与深圳某工厂HR张汉观察一致,2021年的工厂招聘是真正的辛酸,想要招到合适的工人几近“艰难”。

“有些人来面工,上来就问厂里的女生多不多,找不到女朋友就辞职。相对的,这些年轻人的工作积极性也不高——外面的世界那么精彩,我为什么要困在一方之地三班倒?”

年轻人的心态变了,在快手、抖音等短视频及自媒体的强势围攻下,工厂生活愈发显得枯燥无味。更重要的原因则是,生活成本日渐上升,“赚快钱”的想法驱使越来越多的“二代蓝领”逃离工厂。

给苹果手机“打了几年螺丝”后,富士康工人陈明对离开工厂蓄谋已久。刚满30岁的他有着当下年轻人最普遍的困扰:工资增速跟不上物价,想要突破却被迫“躺平”。

作为深圳观澜富士康的正式工,陈明有五险一金,每月底薪2650元,加上加班费,一个月到手工资在4500-5000元左右。和深圳其它工厂2200元底薪的普遍情况相比,富士康的待遇还算可观,但在物价面前,这个数字仍显苍白。

“毕竟在深圳,一个大一点的西瓜也要30元。”

年轻人的选择直接和劳动力数量及质量挂钩。在中国制造业“重地”珠三角一带,疫情后的订单暴增和劳动力短缺的矛盾日渐突出。在人力成本不断上升的大前提下,主动寻求智能化升级已不再是大型企业的专利。

背后隐射的问题既是中国人口结构的变化,也是中国经济动能的转换。具体到每一个时代个体上,这个问题就变成了:离开工厂,“陈明们”能去哪?

招不到人的都是“抠门老板”

被群里的工人“骂了一顿”后,张汉被踢出了一个电工招聘群。“想要招个电焊工,6500-7000元的薪酬却被(工人)反问是不是在侮辱人。”

与深圳普工4500元的工资“天花板”相比,张汉给出的工资档位不算低,尤其是“早八晚五、很少加班”的人性化条件。“但对于很少加班,几乎没有人相信,毕竟工厂的薪资还是以加班为主。”

相较普工,电焊工这样的技术工种更难招聘。在张汉看来,这主要是因为年轻人也越来越不爱学习这门“手艺”,物以稀为贵,国家对电焊工的证件审查也较以往更严。

在江苏南通,沈一霖也面临与张汉同样的困境。身为北京一家高端定制实木家具品牌的创始人,他的第三家工厂在江苏南通已开业一个月,但用人缺口仍高达40%。

为了和“缺人”这个劳动密集型制造业最不愿见到的问题对抗,从2015年开始,沈一霖的工厂就在不断给工人加薪,“普工的工资一路从每月5000元上涨到7000元。”

走访多家工厂后,不少工厂老板都向36氪反馈,如果不加薪似乎就跟不上节奏,现在的工人也留不住。对于这样的声音,东吴证券策略研究员马浩然也给出了印证:2012年,中国企业工资增速已超过企业营收增速。

从大数据来看,劳动力缺口和用工成本之间的动态不平衡更加直观。

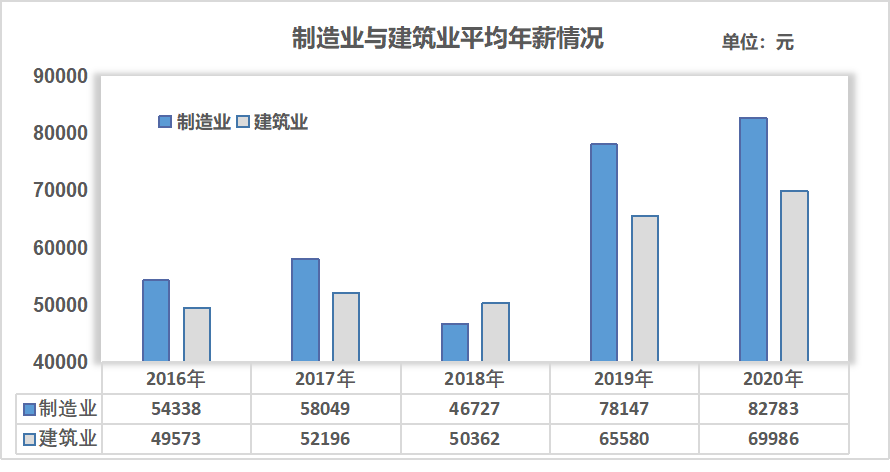

据马浩然介绍,2019年,中国制造业平均工资增速在8.4%,受疫情影响,2020年降到5.9%。但在2013年之前,整个行业每年的工资增速都在10%以上。Wind查询到的数据也显示:2019年,城镇非私营制造业的从业人数只有3832万,较2013年最高峰时期回落了27%。

事实上,每逢春节前后的招聘旺季,订单激增、用工短缺的情况并不罕见。

一直以来,中国蓝领工人都有异地求职的特点。工人年底在拿到年终奖后,会考虑第二年是回到原厂、还是去找新的工作,但年底又是新产品的生产旺季。所以每逢此时,一线工人、尤其是临时工的薪酬都会上涨。

2020年春节后,疫情的大环境加剧了工厂用工荒的现象。家电品牌格兰仕包机接送130名工人回广州的事件带给沈一霖很大触动。

“我们一到3月份招工压力就极大,去年又刚好更换新厂,扩大规模后就开始不停招人,但是想找到合适的、来了就能用的也很困难。”且在疫情过后,沈一霖的工厂一直处于订单量暴增的状态,一定时期内出现了较大的用人缺口。

据沈一霖介绍,一般情况下,自己的工厂给到小时工的薪酬在20元每小时,极度缺人的时候会提到23-24元每小时。“这几乎是行业的平均水平,但经常出现临时工打磨板材不达标,还要返工的情况。”

但当加薪成为制造业的趋势后,工人们的“挑挑拣拣”成为一种常态。想要逃离工厂流水线的陈明说出了许多人的心声,在他看来,重赏之下必有勇夫,招不到工人的老板都是“抠门的老板”。

在陈明的印象中,在富士康,只要“派遣工人”能工作到年底的苹果新机发布,就会有很大一笔奖励。“去年春节郑州富士康给了11000元,今年是7500元,在深圳观澜富士康,奖金最多是3000元。这更多是因为郑州富士康用工量更大、流动性更强的原因。”

然而简单的涨薪真的能解决一切吗?按照沈一霖的说法,在家具厂、制衣厂这样的传统制造业,就算是加薪,年轻人也不一定买账。

“去年我们给一名高级木工涨薪到一万二三,但他还是回家和亲戚创业开挖掘机了。”在沈一霖看来,现在的年轻人更不愿意去做磨板材、剪线头这样的工作,这类工作被认为没有技术含量、枯燥又辛苦。

“与此同时,制造业的利润也越来越薄,没有议价能力的小厂也不可能一股脑地给工人加薪,风险是扛不住的。”

实际上,从2020年年底开始,摆在工厂面前更严峻的问题在于原材料的上涨。其中,锂、铝等原材料成本上涨了30%-40%,木料板材的成本价格则上涨了30%-50%。这样的跳跃式涨价,让很多中小企业无从反应。

有广东地区的工厂告诉36氪,很多工厂已经停产,其中包括一些做了十几年的老厂。或也因此,部分劳动力再度回到市场,也让还在生产的厂家有了一定的人力补充。

业内普遍认为,上游原材料上涨的原因,主要因为疫情后各国政府普遍采用的量化宽松政策。全球疫情下,订单的暴增造成了短期内的人力短缺,对于“中端”、没有议价能力的制造企业,原材料的供需关系也发生倾斜。

东吴证券马浩然也向36氪强调,中长期看,我国20-59岁的劳动力人口占比在持续下降,劳动力供给减少叠加生活成本升高,也决定了人力成本上涨是中长期趋势。

这也就意味着,在劳动密集型行业,长久以来的低水平竞争模式越来越经受不住考验

互联网=新工厂?

在逃离工厂的过程中,很大一部分蓝领青年被互联网经济捕获了。

更早前,厌倦了工厂流水线的陈明曾想过成为一名外卖骑手,外界动辄“月入过万”的传闻让他心动不已。不仅是陈明,新一代的蓝领工人开始用脚投票。

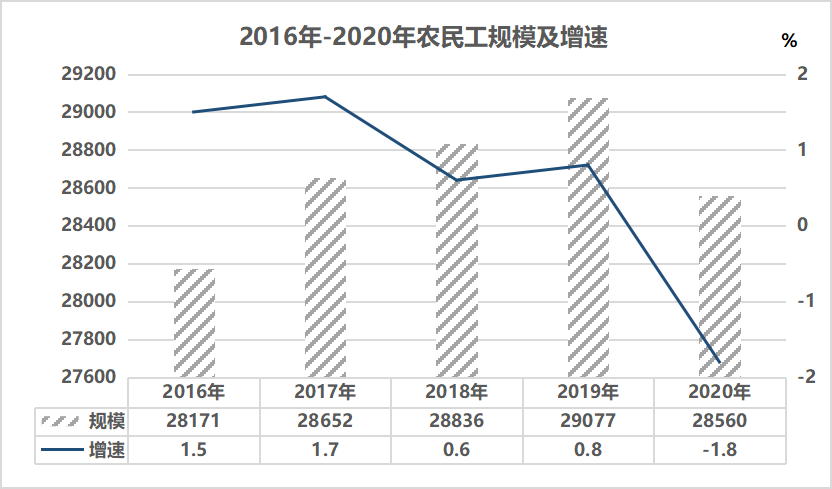

4月30日,国家统计局发布《2020年农民工监测调查报告》,报告显示,2020年中国农民工总量28560万人,同期减少517万人;其中,从事制造业的农民工占比27.3%。比重呈持续下滑趋势。

据央视财经此前报道:2019年,中国快递业务从业人数已突破1000万人,餐饮外卖员总数已突破700万人。2020年一场疫情更是加剧劳动力产业间的移动,仅仅疫情期间两个月内新增骑手58万人,其中40%来自制造业工人。

这是一场制造业和服务业之间的劳动力迁移,其中不可忽视的一股力量是,近10年来,以快递和外卖为代表的平台型经济快速发展,多劳多得、时间灵活的工作模式吸引了大批新生代务工人员涌入城市。

“一般情况下,一个外来务工人员来到城市,第一份工作大概率会选择包吃包住的餐饮行业,有一定积蓄后再向家政、中介等服务业流向。”前程无忧首席人力资源专家冯丽娟向36氪表示,平台型经济的蓬勃发展却改变了这一状况。

据她观察,从劳动力流向来看,蓝领工人的工作路径已明显从“工业生产”向“传统服务业”再向“平台型企业”转移。

在冯丽娟看来,2019年可被看作是平台型经济趋于成熟的节点,中国蓝领工人的劳动力也完成从传统服务业向平台型经济转型的阶段。同年,我国城镇化率达到60%以上,服务业就业也占到了外来务工人员总数的50%以上。

但在平台型企业巨大的虹吸效应中,遭遇“用工荒”的不仅是制造业,城市基础服务业的人力短缺也在加剧。

不久前,人社部曾发布2020年第四季度监测报告,数据显示,全国“最缺工”的100个职业中,排在前五的分别为“营销、保洁、保安、实体零售商品管理员以及餐厅服务员”。

据招聘服务平台斗米联合创始人赵冰的观察,基层服务岗位的求人倍率在加大。数据显示,2018年中国整体求人倍率在1.23,也就是说,1个人对应着1.23个岗位,而基层服务岗位的求人倍率更是达到4.05。

而制造业、服务业的人手不足,也在一定程度上为蓝领中介机构带来商机,甚至出现了介绍费比工人工资更高的倒挂现象。

据36氪了解,在用工最短缺的时候,一线城市工人每月的工资至多6000-7000元,但每介绍一个工人到厂,小中介的返费就能拿到8000元。

不过,随着互联网流量的趋于见顶,平台型经济的劳动力红利也进入了瓶颈期。

以美团为例,2020 年末,美团骑手人数达到950万,但骑手成本同样增至487亿元,占比收入的73%,单均成本较2016年上涨48%至4.8元。

与此同时,美团每开一个新城,就需要更多人力,且骑手的流动性也一直在加剧。曾有业内人士向36氪表示,美团骑手今天的用人缺口仍达到30%。

同时伴随从业人数的增加,外卖骑手的收入也在稀释。美团财报显示,2019年,美团一个全职骑手的月平均工资下降到5968元左右。这样的薪酬与流失率,已与制造业工厂趋同。而外卖行业在红火之际,骑手们的技能瓶颈和社保问题也面临拷问。

众多数据面前,陈明暂时搁置了离开富士康的想法。尤其是经过“一番调查”后,他发现自己做骑手的朋友“每天最多赚200元 ,电动车还是自己买的,又危险又辛苦,一对比工厂简直太轻松”。

抢人大战后的产业转型

加薪只是一方面,随着年轻人择业观的转变,如何留住“这届蓝领”更多时候是一场心理拉锯战。

“虽然斗米已经给年轻人提供了更丰富、薪资更有竞争力的岗位选择,但依然会有流失率偏高的时候,在这其中,我们也做了很多动作,比如员工关怀、回访、节假日慰问等,但收效甚微。”赵冰告诉36氪。

在广东中山市某灯具厂厂长李照的感知中,工厂新招聘的年轻人似乎更“宅”。

“他们经常一个人抱着手机,也不愿意和同事多交流。我有时候想让大家放一点音乐搞一下气氛,但他们都不愿意公放,都是自己听自己的。我也会和他们讲要注意一下耳朵,不要老是塞个耳塞。”

从富士康的车间上下工之后,陈明和大部分工友一样,抱着手机自得其乐。他甚至在某社交平台上开了一个账号,虽然“很多都是瞎写”,但时不时更新的富士康工人日常、抱怨找对象难等话题已经吸引不少点击量。

但就是这群不稳定又“宅”的年轻人,构成了当前蓝领工人的主力。

在接受36氪采访时,人口经济学家梁建章也表示,中国已逐步从成本型经济迈入创新型经济,高素质的年轻人口,对中国的创新力提升有极大的帮助。

而在用加薪讨好年轻人之余,更多工厂把心思放在了提高效率这件事上。

大企业方面,诸多成果,不一而足。比如,近年来,格力做出了最顶级的数控机床,代表行业高端技术的五轴联动机床,以及柔性制造机床等代表性作品,美的也在2015年完成了对工业机器人巨头库卡的收购。

即使是中小型企业,沈一霖也发现,几乎所有工厂在技术投入、提升效率、减少人工这些事情上,都是不遗余力。

2017年,看准了大趋势的沈一霖引进了工厂里的第一台数字机床,价格在30万左右。但对于数字机床的引进,老师傅还是有些排斥,对木工不感兴趣的年轻人依然不愿学习。在人与“机”磨合了两个月后,沈一霖家具厂的人力缺口才稍得缓解。

“前一段时间我去广州,有朋友问我,是不是引进数字机床后工人都要失业了。我说真不是,工厂是因为招不到工人才引进的机器。”

与沈一霖不同,李照虽然认可数字化、智能化的大趋势,但考虑得更周全。“现在的设备革新太快,投入如果不能一步到位就会打水漂,而且一旦上新了机器,产能扩大,就会涉及更多的回款压力,这是一个体系的问题。”

尽管如此,李照仍在数字系统上有所投入,也因此,李照只有25人的老厂每年的产能达到了1500万。

可以肯定的是,“劳动力无限供应的时代”已然过去,“用工荒”客观倒逼了制造业的数字化升级。

从中国经济动能转换来看,工业的贡献率已从2000年的60%降到了2019年的32.6%,而服务业则是从2000年的36%提升到了2019年的63.5%,早已成为第一大拉动。但不管是制造业还是服务业,数字化都已初见成效。

而在中小企业密集的珠三角地区,数字技术、智能设备引进,也早已成为了“生存法则”。

腾讯研究院早前发布的《数字中国指数报告(2020)》显示,2019年,全国用云量也实现了118%的高速增长。其中,珠三角城市群的数字化程度最高。而在大湾区,广东省的智能制造也呈现相当的爆发力。

“东莞是引进机器人最多的城市,你可以看到自动化设备系统的使用,是制造业无可避免的一个走向。”前程无忧冯丽娟补充道,“进入数字化信息时代,基层白领和蓝领的界限也会变得更加模糊。”

借鉴其他国家的经验,未来蓝领的收入水平和社会地位肯定会得到提高,覆盖的岗位密度也会越来越大。但冯丽娟也表达了自己的思考,随着包括平台型企业在内的服务业也在进行自动化、系统化,没有技术在手,只会跑外卖的劳动力还有能力回到工厂吗?

陈明还记得,他初到富士康应聘时的壮观场面。

那天的深圳下着雨,外地工人还是一车一车地被拉到工厂面试,每个格子间都有几百号人在排队。“现在观澜富士康虽然也有很大的流动性,一年365天360天都在招人,但早已不是几年前的情形了。”

“你不觉得现在的蓝领都朝气蓬勃,白领反而死气沉沉吗?”和36氪对话的过程中,陈明曾抛出这么一句话,语气带些迟疑,却又异常坚定。与其说这是一句来自一线从业者的发问,不如说在这一瞬间,他代替全体年轻人进行了一次简短又深刻的自我剖析。

(陈明、沈一霖、李照皆为化名)