作者:李秋菊

第34届“中国洛阳牡丹文化节”于2016年4月10日晚正式开幕,盛况空前。洛阳牡丹文化节始于1983年,于2008年入选中国非物质文化遗产名录,至今已举办33届。类似的文化节庆活动在国内并不少见,真正使非物质文化遗产得到活态保护的却鲜有耳闻。综观国内对于非物质文化遗产的保护与传承,可谓问题重重。

一、非遗保护,误区重重

1. “七夕”等传统节日过度商业化

七夕节是中国的传统文化节日,于2006年入选中国非物质文化遗产名录,近年来因受外来文化影响,洋节逐渐流行中国,加上媒体炒作,七夕节在当代又产生了“中国情人节”的文化含义。

事实上,“七夕”原本与“情人节”无关。

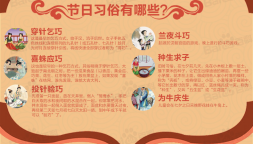

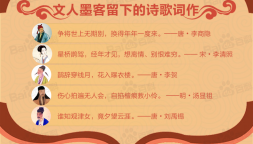

“七夕”又称乞巧节,起源于汉代,起初并不是为了纪念牛郎织女的爱情,而是纪念织女这个人。织女被视为纺织女神,凡间女子便在七月初七晚上向她乞求智慧和巧艺。

但是这个原本属于女性的“励志”节日,还是难抵“牛郎织女鹊桥会”这个浪漫传说的冲击,商家、媒体把“七夕”包装成了一个可以横扫一切领域的吸金利器,每逢“七夕”到来,就会出现“玫瑰遍地、浪漫满屋”的局面,丝毫看不出“乞巧”的影子。有专家感叹,好端端的一个宣扬民族优良传统的节日,竟被铺天盖地的“浪漫”给“妖魔化”了。

类似的传统文化节日里的中秋节的商业化程度也不低于七夕节,每年的中秋节一到,天价月饼满天飞,好端端赏月亮吃月饼一家团圆的节日,生在新中国长在红旗下的我们却要面临吃不起月饼,送不起月饼的尴尬局面。就连清明节也难逃商业化的魔掌,各种奢侈品祭祀用品和“代客扫墓”的现象让传统的祭扫文化情何以堪?

2.重申报,轻保护

早在2005年,中韩端午“申遗”之争曾一度闹得沸沸扬扬,最终,韩国的江陵端午祭被联合国教科文组织正式确定为“人类传说及无形遗产著作”。此次“申遗”之争以韩国的胜利而告终。

然而,有专家指出,韩国的江陵端午祭其实与我们的端午节不是一回事。韩国的端午祭实际上是由舞蹈、萨满祭祀、民间艺术展示等内容构成,这与中国人吃粽子、划龙舟、纪念屈原是两回事,惟一的相同点是时间框架,都是在中国的端午节期间举行。但是这丝毫不能减小韩国胜出给国人造成的心理冲击。

紧接着,2006年5月,国务院将端午节列入首批国家级非物质文化遗产名录。联合国教科文组织也于2009年9月正式审议并批准中国端午节列入世界非物质文化遗产,这也成为中国首个入选世界非遗的节日。

众所周知,端午节是我们中华民族的传统文化节日,却被韩国抢先申报,我们不能不承认:与韩国对非物质文化遗产的重视与保护相比,我们更重视申报,而忽略了对传统文化节日的纪念与保护。韩国每一项“无形文化财产”和“人间国宝”,都有一批专家保护它,帮助传承人。而中国的非遗80%以上没有专家保护,艺人没有支持、没有保护,而只有开发。

除了过度商业化和重申报轻保护以外,政府重视不够,投资不足,民众参与不足,法律不完善,缺少规划等等也是非物质文化遗产保护中亟待解决的问题。

二、非遗保护,我们能做的还有很多。

1.加大非物质文化遗产保护的宣传力度

我国从2006年开始把每年六月的第二个星期六定为“文化遗产日”,这是宣传并提倡大家参与保护我国文化遗产的重要举措。2015年11月开播的传统文化展示真人秀节目《传承者》是媒体向观众展示和传播传统文化的节目,更是给了人们重新拾起对中华民族的“根”与“魂”认识的机会。《传承者》刚一亮相,便在喧嚣浮躁、市场压力巨大的卫视季播节目混战中,成为2015年底荧屏的一大亮点。

2.增加财政补贴解决传承人问题

与韩国、日本等国家相比,我国对非遗传承人的财政支持力度还存在欠缺。今年我国将非遗传承人的补贴提高至每人每年两万元,并声明这项补助主要用于国家级代表性传承人开展传习活动,不是生活补助。这体现了国家对于非物质文化遗产保护的日益重视。

一方面要提高非遗传承人的社会地位、增加补贴幅度,并在社会公共服务方面为他们提供优待政策;另一方面,要加强与高等教育、专业研究机构的合作,打通非遗技艺传承与学历教育的通道,解决传承人和专业人才的就业问题。

3.从非遗进校园到非遗进课堂

综观近几年的非遗进校园活动不难看出,这种围绕非遗保护的“进校园”实践及其宣传活动,其手段和目的,依然主要停留在直观展示和舆论宣传的层面,较少或者说还没有全面系统地深入到事关非遗保护长效性的日常制度化操作层面。

要想切实提高人们对于非遗的保护和传承意识,寻找更多的非遗保护传承人,就要从娃娃抓起,就要让非遗保护进入课堂,就要把非遗保护写进教材,由知识普及到技能培训再到学术传播等更为深广的领域。

4.建立非遗保护数字图书馆

利用现有数字信息技术,如三维扫描,数字录音摄像、虚拟现实和搜索引擎等,对非物质文化遗产进行分类制作和存储,建立文字、图像、音频、视频和动画数据库,被配有强大的搜索引擎,实现数字化再现。这不仅符合信息化社会的发展趋势,而且对于解决非遗保护传承人缺失的问题有很大帮助,对于中华民族的复兴也有重大的影响。

此外,加大各级非物质文化遗产保护法制建设、合理有效地对非物质文化遗产进行开发等等也是非遗保护的必要举措。