作者:武云溥

2020年,吴欢“年方六十七岁”,仍是身形矫健,目光矍铄,在自家庭院里健步如飞,这精神头看上去与青年人无异。他使用最新款的折叠大屏手机,玩抖音,上快手,爱自拍,时而招呼旁人“快来给我录一段”。

摄影师建议他摆各种pose,吴欢兴致勃勃,先是听指挥动作,过不多会儿就自己“玩飞了”,趴在书桌上扮鬼脸,耷拉着眼镜搞怪。冷幽默、脱口秀,他是随时张口就来,比如“深刻是一种病,只有靠浅薄来治”。他好客,家里永远聚着天南海北跑来的朋友,所有人都被他逗得哄堂大笑。

他有很多身份:当过三届全国政协委员,著名书画家、剧作家、收藏家、民国史学家、社会活动家……而他自认为最重要的身份是“大玩家”。他还有很多名号:京城才子、香江神笔……论写作,他25岁写的知青小说《大黑》得了“当代文学奖”;论剧作,他27岁写的《画圣吴道子》得了中央电视台“中外电视优秀剧作奖”;论美术,他的油画“天眼”系列,获得2015年意大利米兰世博会金奖。就连时下年轻人爱玩的新媒体,他都能玩得很溜,今日头条还给他发过一个“2019年度艺术家”称号。

人们提起他,都会想到一个词“名门之后”,因为他的父亲是戏剧家吴祖光,母亲是“评剧皇后”新凤霞,祖父是辛亥革命功臣、故宫博物院创建人之一的吴瀛。他的家族宜兴吴家,往近了说,与国共两党的创建元老们有着千丝万缕的关系;往远了说,自宋、元、明、清历代,都是一方望族,人才辈出。

“现在是九百年老怪,向你们问好。”他对着摄影师的镜头,貌似一本正经地说:“我是吴欢。”

01、祖辈的朋友圈:九百年文脉

吴欢的祖辈家史,可以上溯到北宋年间,迄今已是九百多年文脉传承。

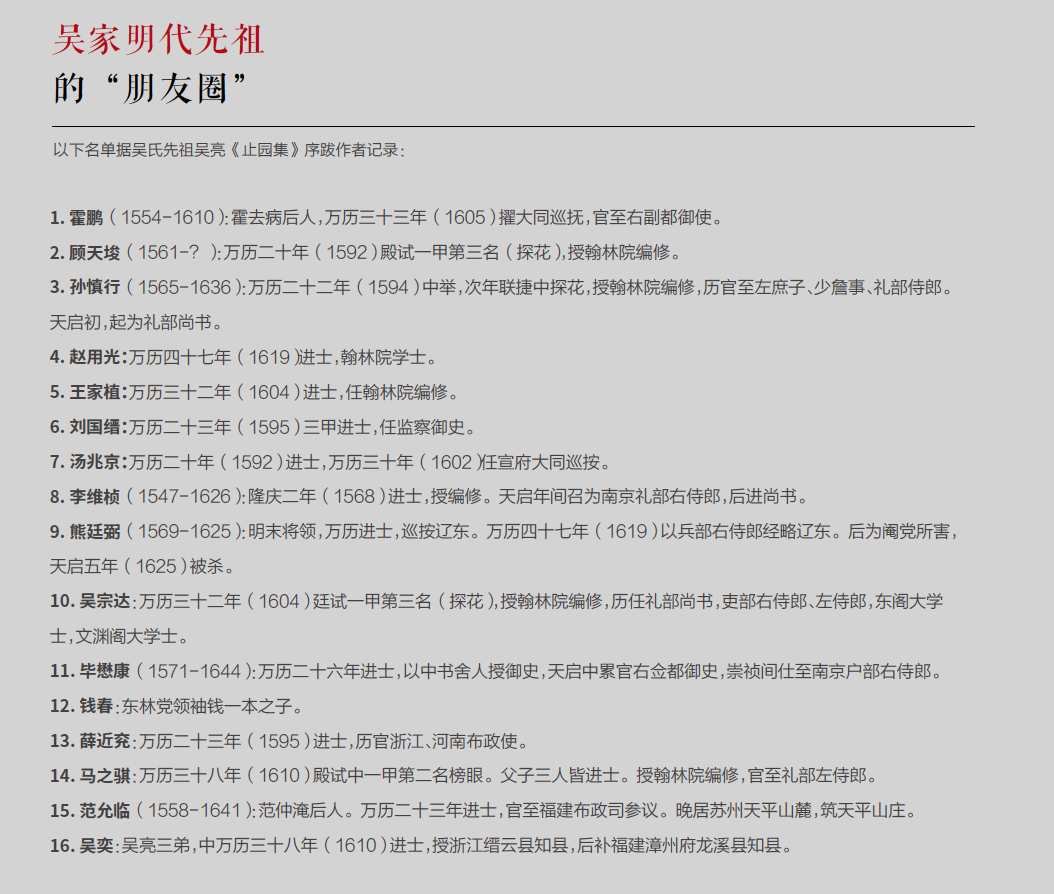

据江苏宜兴博物馆保存的《宜兴县志》、《宜兴文昌阁进士榜》和《吴氏宗谱》等史料记载,宜兴吴家历史上出过七十六位进士。吴氏祖先对其家族的血亲繁衍构成甚为讲究,尤其注重文脉传承,亦所谓门当户对。因此据家谱记载,吴氏家族成员中历代以来,状元、榜眼、探花后人相互联姻的情况常见,这便决定了吴家世代串联起来的“朋友圈”,大都是功名显赫,非富即贵。

然而即便如此讲究血统的传承,据吴欢介绍,祖上也并非代代都是顺风顺水,际遇坎坷、家道中落的情况,几百年来在家谱记载中也是普遍出现,往往是前几代显赫,后几代没落。吴氏先人中甚至有穷困潦倒,人死了之后无钱掩埋,就埋在墙角之下的明确文字记录。“然而吴氏家族历代先人对于文脉的传承,有着严格并定为铁律的家训,再穷也要读书。”吴欢说,“所以即使家道中落,后人又能从衰败的社会底层考取功名,青云直上,重振家风。”

读书多了有见识,自然知道文明精华所在。自明代以来,吴家收藏过诸多宝物,也同很多文化大家和能工巧匠关系密切。例如元代黄公望所作名画《富春山居图》,明朝时在吴家祖宅“吴仕楠木厅”收藏了五十多年,藏画之处名为“云起楼”,董其昌题匾。宜兴紫砂壶艺术的开山大师供春,早年在吴家做过书僮,供春跟随的主人就是吴家明朝的祖先吴颐山。

而吴家在江苏宜兴一带曾经建造过二十几座园林,是江南园林艺术的集大成者。美国著名汉学家、加州大学伯克利分校艺术史教授高居翰,就是专门研究吴家祖宅“止园”的学界权威,在国际上享有盛誉。

到了清代,《富春山居图》的收藏人吴洪裕临终,想要焚画为自己殉葬。所幸他的侄子吴静庵从火中抢救出了国宝,但画也被烧出洞眼,从此一分为二,辗转流落民间多年,后来被乾隆帝收于宫中。民国建立后,紫禁城改为故宫博物院,民国政府对故宫文物进行清点接收,负责这项工作的市政公署坐办(相当于今天的北京市政府秘书长)吴瀛,担任了故宫博物院建院管委会的常委,当时他还不到三十岁。

吴瀛就是吴欢的爷爷,也是《吴氏宗谱》记到清末的最后一代家族成员。其后抗战爆发,吴瀛押运故宫文物南迁。历史的因缘巧合,让他又成为祖上收藏过的《富春山居图》等一大批国宝的守护人。

吴欢研究家史,对“爷爷的朋友圈”尤为熟悉。往上数两辈,吴瀛的父亲吴稚英曾在张之洞的幕府任职,吴稚英的父亲吴殿英则在张之洞任湖广总督时期负责军务,帮助张之洞创建和训练了湖北新军,正是这支军队后来打响了辛亥革命的第一枪。吴瀛的母亲庄瑜厦也出身名门,庄家祖上做过乾隆帝师,庄瑜厦的弟弟庄蕴宽是支持孙中山、黄兴发动革命的晚清军官,辛亥革命胜利后出任民国政府江苏都督。1925年10月10日故宫博物院成立大典,主席就是时任民国政府审计院院长的庄蕴宽。

吴欢的父亲吴祖光,就出生在庄家。庄蕴宽对这个侄孙特别喜欢,作诗一首:“韶歌清澈又铃圆,此是新生雏凤缘。寄取初三天上月,一弯眉似我参禅。”“我爸吴祖光小名韶韶,所以诗里写‘韶歌清澈’。”吴欢说,“更妙的是这首诗里还有个‘雏凤缘’,预示我爸后来娶了我妈新凤霞。”

吴家姻亲中还有一位重要人物,就是庄蕴宽的表姐夫赵凤昌。赵凤昌是张之洞的首席幕僚,有“民国诸葛”之称,是民国时期的大金融家。国学大师南怀瑾评论赵凤昌“控制了晚清东南半壁的金融”,以赵凤昌为首的苏沪财团,为孙中山成立临时政府提供了大量资金支持。

02、爷爷的朋友圈:捐宝爱国

“中国有一个最早觉悟的文化官宦阶层,他们在国民党和共产党建立之初,就意识到中国的未来将产生巨变,因而曾经积极地支持过许多进步青年的革命活动。”吴欢说,“吴家就是这些家族力量中的重要一支。”

吴家早年就和共产党的建党元老们有密切关系。“瞿秋白是我爸吴祖光的表哥,夏明翰的母亲陈云凤是我爷爷吴瀛的表姐。”吴欢说。1927年李大钊就义,吴欢的爷爷吴瀛在家中收留了李大钊的女儿李星华。吴瀛在民国初建时,曾任内务部警政司外事部门的主管,与陈独秀一起给出国的留学生发放护照。

所以吴瀛与“南陈北李”都是好朋友,一直到吴欢这辈,“我和李大钊外孙女(李星华的女儿)贾凯琳、李大钊的孙子李红塔,陈独秀的孙女陈长璞,都是常年走动联络,友谊长存。”吴欢说。还有共产党元老董必武早年在黎元洪的湖北军政府秘书班子里任职,就与吴瀛交情深厚。后来到“文革”时期吴家遭受冲击,“我家的四合院被七家造反派强占,正是董必武夫人何莲芝找国管局为我家要房,安排住处。”

在中共党史和毛泽东年谱中,都有对共产党早期一个重要活动地点“李氏芋园”的记载。这是一个很大的庄园,占地两万平米,是清朝湖南名臣李星沅的私宅。“李氏芋园”里留宿过毛泽东母校长沙第一师范的几位先生:修身教师杨昌济、历史教师黎锦熙、国文教师袁仲谦、教育实习主任徐特立等。毛泽东也是在“李氏芋园”初识了老师杨昌济的女儿杨开慧。

“李氏芋园”当时的女主人,正是吴瀛的大姐吴琴清,她的夫君则是法国文学翻译大家李青崖。李青崖留学比利时,最早接触西方先进思想。学成归来后,他将一批先进的文化人请入“李氏芋园”老宅,并于1919年与徐特立等人成立“健学会”,毛泽东在《湘江评论》上发表长文《健学会之成立及进行》,用“东方的曙光,空谷的足音”这样热烈的语言来为其造势。

民国初年各地局势混乱,湖南督军张敬尧为非作歹,引发民愤。当时的学生领袖毛泽东组织了赴京请愿团,目的是“驱逐军阀张敬尧”。临行前,吴琴清、李青崖特意嘱咐毛泽东,到北京去找时任北京政府坐办的吴瀛帮忙。

1919年12月18日,毛泽东到北京,吴瀛把毛泽东等人的食宿安置在他北海团城办公室对面的福佑寺内。毛泽东向吴瀛介绍了张敬尧在湖南的种种恶行,吴瀛即刻去找了舅父、民国政府审计院长庄蕴宽,又请庄出面去找时任总统徐世昌和国务代总理靳云鹏反映情况。后来靳云鹏下令免去了张敬尧的军职,青年毛泽东的“驱张运动”取得胜利。

新中国成立后,毛泽东点名要李青崖做上海文献委员会主任和上海文史馆常务副馆长,吴琴清任上海文史馆馆员。上海市长陈毅则请文物专家吴瀛建立上海博物馆和上海文物管理委员会。而吴瀛由于劳累中风,1955年回到北京,在长子吴祖光家中休养。1953年出生的吴欢,就是那时跟着爷爷从上海搬家来到北京。

“知道我爷爷来北京以后,很多熟悉的领导和各界名流都来我家看望。”吴欢说,“这么多人来看我爷爷,他特别高兴,就让我爸爸打开从上海带过来的那些大小箱子,给朋友们欣赏他收藏的文物。”吴瀛的私人收藏里有很多价值连城的字画、古董,吴祖光就建议说:“咱们家这么多东西,干脆捐了吧。”

“我爷爷答应了。”吴欢说,“后来中央就安排郑振铎来具体办这个事,接收吴家捐给国家的241件文物,这是1955年轰动文化界的大事,我家现在还有故宫博物院开出的接收清单。”另外,新凤霞也把自己解放前演戏的112件珍贵的戏装和首饰行头,捐给了中国评剧院。吴家倾囊奉献,表达对新中国的热爱。

03、父母的朋友圈:一流人物二流堂

吴欢的父亲吴祖光,是著名的学者和戏剧家,母亲新凤霞是著名评剧表演艺术家,有“评剧皇后”美称。两人的结合是文艺界的佳话。婚礼那天,证婚人是郭沫若,主婚人是欧阳予倩和阳翰笙,到场贺喜的有茅盾、梅兰芳、洪深、尚小云、程砚秋、荀慧生……吴欢说,曾经担任周恩来总理秘书的郭英告诉他:“你爸妈结婚的请柬是交到我手上转给周总理的。总理那天忙,去不了,所以主动提出在中南海家中为你爸妈补办一次小型婚宴,还请了老舍、曹禺两家人作陪。”吴祖光与周恩来在解放前就结下深厚友谊。1945年,吴祖光在重庆编辑《新民晚报》副刊,首发了毛泽东诗词《沁园春·雪》,帮助共产党提升了文化影响力。周恩来为此多次说过:“吴祖光是我在文化界最好的朋友。”

如果说吴欢“爷爷的朋友圈”多是政界要人和文博界大家,那么吴欢“父母的朋友圈”则是几乎囊括了从民国到新中国初期的文化艺术界名流巨匠。上世纪五十年代,吴家的四合院在王府井附近,正对着中央美院,这个小院就成了北京最有名的文化沙龙,名曰“二流堂”。

“二流堂”这个名字是郭沫若起的,在中国现当代文化史上,代表着一个由众多进步文艺名人自发组成的团体。“二流堂”的常客有哪些人?吴欢的好友、徐悲鸿长孙徐小阳写过一篇文章《吴家四合院,北京大沙龙》,其中提到吴祖光新凤霞夫妇常在家中组织聚会,宾客名单可谓群星璀璨:

齐白石、徐悲鸿、郭沫若、沈尹默、老舍、巴金、茅盾、曹禺、张伯驹、潘汉年、夏衍、梅兰芳、程砚秋、荀慧生、尚小云、沈从文、傅抱石、赵朴初、谢冰心、钱钟书、聂绀弩、李苦禅、李可染、蒋兆和、萧军、萧乾、启功、张乐平、艾青、丁聪、廖冰兄、黄苗子、郁风、黄永玉、宗其香、马思聪、盛家伦、焦菊隐、马连良、盖叫天、张光宇、张仃、赵丹、白杨、上官云珠、张瑞芳、秦怡、侯宝林、马三立、谢晋……

“我从小见惯了这些名人,可以说不是大艺术家来不了我家。”吴欢说,“其实那时候搞艺术的很多人都穷,但是我们家有钱,主要因为我妈,她的票房全国排第一。”新凤霞当时主演的评剧现代戏《刘巧儿》拍成电影,风靡全国。

“全国从南到北,人人争唱刘巧儿唱段,只一个唱片全国发行版税收入就是天文数字。我母亲唱戏的老伙伴赵丽蓉在世时经常提起,建国初期梅兰芳先生年纪大了,不太演戏,梅剧团发不出工资,文化部是从新凤霞的剧团里给梅兰芳先生的剧团拨款发工资。”吴欢说自己小时候的记忆,就是每天家里都宴开两席,来吴家吃饭的都是穷困的艺术家和中央美院的教授们。吴祖光说过:“我平生的一大愿望是带朋友吃遍天下。”吴欢的名字是齐白石给起的,寓意取自道家“无为无不为,无欢无不欢”的哲学。

“当时担任中央美院国画系主任的叶浅予先生,画《开国大典》的油画大师董希文,以及很多美院大教授都经常到吴家喝茶聊天,顺带教吴欢画画。”徐小阳说,“到吴家做客的那些大师们,比如傅抱石、李可染、李苦禅、黄胄、黄永玉、张光宇、张正宇等,都会亲自指点他。欢哥是独门受教,名师如云。”

但吴欢自小调皮爱玩,画室里坐不住,他倒是美院足球场上冲锋陷阵的猛将。“我爸妈对我是无为而治,基本是放养状态。”吴欢说,“我们家对小孩子的教育就是别进官场,就好好读书,学门手艺,最好是学习科学技术。”他哈哈一笑,“我后来还是学了艺术,这点不符合父母的期待。但对我来说,只想活得自在随性,跳出三界外,不在五行中。”

04、老顽童的朋友圈:交游四海

沧桑岁月,风流云散,曾承载吴欢童年记忆和众多文艺名家欢聚时刻的“二流堂”已成历史。吴家的四合院在“文革”时期被造反派强占,十年浩劫结束后,“我爸本来是可以把院子要回来,他没要,年纪大了怕麻烦,捐了。”吴欢说,“后来那院子拆掉,地皮上新建起来的,是如今协和医院的急诊楼。”

吴欢就出生在协和医院,他长大后才知道,自己降临人世的这座医院,竟也和自己的家族有着百年渊源。二十世纪初,美国著名的财团、以石油生意起家的巨富洛克菲勒家族,出于慈善公益的目的,在中国北平投资兴建了协和医学院及附属医院。

美国《时代》周刊有报道称,从1913年开始的十年间,洛克菲勒基金会在华用于慈善事业的投入约8000万美元,其中最大的一笔约1000万美元的投资,就是建立了协和,将现代西方医学的种子播撒在了中国的土地上。经过多年发展,洛克菲勒基金会为协和的建设总计投入超过4800万美元。而在协和筹建过程中,代表民国北平市政府与美方对接联络的重要参与者,就是吴欢的爷爷吴瀛。

“因为吴瀛当时的职务相当于市政府秘书长,他又是那个政府班子里英文水平最高的人,所以就成了与洛克菲勒家族沟通合作的关键人物。”吴欢说,协和医学院建设过程中,从中美双方文件的起草、翻译、审阅,到建筑方案的讨论甚至建筑材料的采购,吴瀛代表北平市政府做了大量具体工作。他的办事能力和高效率,也得到了洛克菲勒家族的称赞。“可以说我们吴家和美国洛克菲勒家族的交情,从我爷爷那辈开始,也有百年之久了。”

这份跨越中美两国的百年友谊至今仍在延续。2011年3月,洛克菲勒家族第五代传人史蒂芬·洛克菲勒来到北京与吴欢会面,两人同游故宫,史蒂芬还收藏了吴欢的书画作品。那年7月吴欢又到纽约,回访史蒂芬·洛克菲勒,两大家族的后人再度欢聚一堂。

“欢哥交游广阔,朋友五湖四海,他这么多年走遍世界各地,推广中国文化,真是做了很多实事。”徐悲鸿长孙徐小阳说。吴欢是第一个在纽约联合国总部大厦顶层办画展的艺术家,画展开幕时的主持人是时任联合国秘书长潘基文。因为吴欢身份特殊,他到台湾,国民党前主席连战、吴伯雄都设宴款待,“弄得我这个晚辈很不好意思。”除了与洛克菲勒家族的后人交往,另一个世界著名的财团罗斯柴尔德家族也待吴欢为上宾。罗斯柴尔德家族在巴黎卢浮宫办展,展示珍贵的家族藏品,再去拉斐特酒庄品酒,都邀请吴欢出席。“吴欢就是个老顽童,大玩家。”徐小阳说。

而在吴欢看来,“玩”是一种生活方式,广交朋友、多结善缘,则是他的处世原则。他提到吴家祖上,明万历年间进士、官至大理寺少卿的吴亮,“大理寺少卿就相当于那时候的最高法院副院长,吴亮做官做到这个位置,算是把官场看明白了。他就辞职回家,研究园林,兴办私塾,教育孩子。”吴欢说,吴亮是明代著名园林“止园”的主人,他为什么给自家园子取名“止园”呢?“说的就是人的一生啊,不能总是一心往前走,在恰当的时候要懂得停下来。”吴欢说,“明事理,知进退,凡事留有余地,当止则止。”宜兴吴家九百年传承,几经朝代更迭、战乱灾荒,却能保持文脉绵延不绝,其中奥秘哲理,也许尽在其中。