如果不是前段时间在一席演讲的导演李一凡拍了一部纪录片《杀马特我爱你》,我绝对想不到“杀马特”“我爱你”这两个八竿子打不着的词也能放在一起。在知道我采访了李一凡导演后,只有极少数的朋友会感叹“牛啊”,大部分朋友没有回应。“杀马特”似乎已经是离我们很久远的一个名词,在流行风格瞬息万变的城市里,没有人再关心。但今天,我想通过这篇文章向你分享这部纪录片,和你探讨“杀马特”的美学。也许你并不觉得杀马特能和美扯上关系,但我知道你已经开始好奇。

1.一个艺术家去拍杀马特?

“杀马特教父”罗福兴

可能绝大多数人知道《杀马特我爱你》这部纪录片都是因为导演李一凡前段时间在一席做了演讲,为了不被任何“剧透”干扰,在观看完整的纪录片之前,我并没有点开演讲的视频,只是知晓了片中出现过的“杀马特教父”罗福兴,和他流传于互联网的名言“审美的自由是一切自由的起点”。

这句话第一次听到让我有些吃惊,它确有道理,有很高的视野,但从一个不符合大众审美的杀马特口中说出来,还是难以想象,直到采访了导演李一凡,我才知道这句话诞生的由来。

不知道你印象中的杀马特是什么样子?我知道这个名词的时候还在读初一、初二,当时印象中的“杀马特”和“非主流”捆绑,画着烟熏妆的大头照、火星文、五颜六色的耸立起来的长发、几乎盖过脸的巨长的斜刘海、滴血的玫瑰、手腕上刻的结痂的文字、诸如《玫瑰花的葬礼》这样的歌曲等等元素,构成了我记忆中的“杀马特”和“非主流”。

十几年过去后,我们的审美发生了翻天覆地的变化,以极简风、北欧风为代表的色彩单一、形式简单的风格开始争夺年轻人审美的主流,我们甚至开始鄙视杀马特五颜六色发着荧光的发色、爆炸的发型和遮住眼睛的长刘海。

在观看《杀马特我爱你》之前,我仍然对这种风格保有怀疑和距离感。导演李一凡这样一位在四川美术学院任教的艺术家为什么会选择去拍杀马特?带着好奇,我开始观看这部 2 个小时的纪录片。

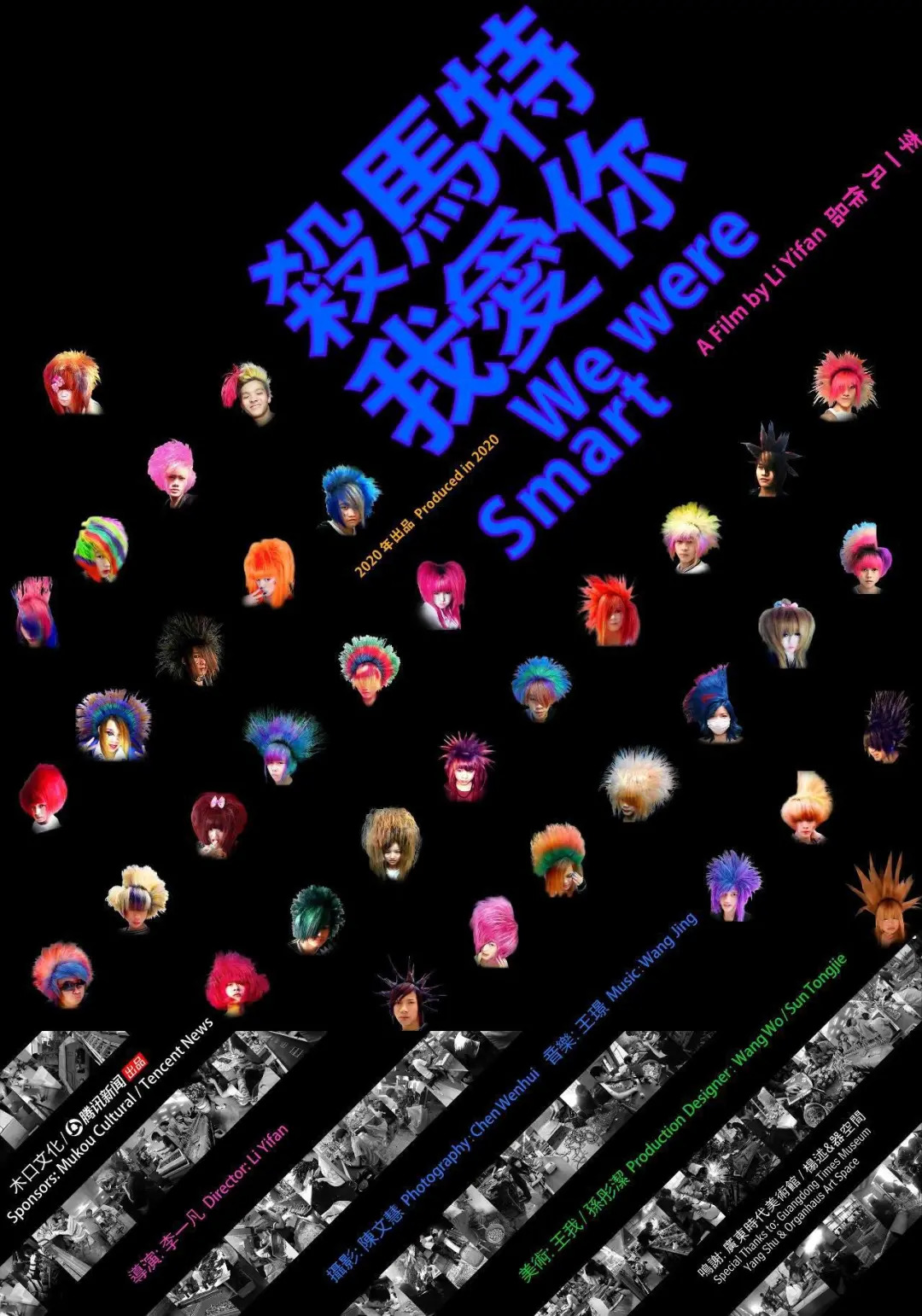

2.用波普艺术的方式拍杀马特

纪录片的开头用了接近 1 分钟的时长来解释“杀马特(SMART)”,文字颜色也和底部不断变化的杀马特的发色一样,五彩斑斓。对于这个英文译名,在场的很多观众都感到诧异,直到影片中罗福兴进行解释,我们才知道这是他从小学英语课学会的词语里挑出来的,“smart”是一个很正面的词,他们以此为译名表达出对于杀马特风格的自豪,而且“杀”字听起来气势十足。

与其他纪录片会设立导演视角不同,约 1 分钟的片头结束后,直接冲击进观众视野的是几个杀马特的自述,他们没有说与杀马特相关的东西,而是从自己十几岁开始外出打工的经历说起。

片子开场的方式相当直接,在接受采访时,导演李一凡说这是刻意为之,“我这个片子的叙述是挺不守规矩的叙述,没有纪录片像这么拍”,没有采用含蓄的知识分子的方式,甚至有点粗暴,这种做法就像波普艺术。

《32个金宝汤罐头》,1962

《绿色可口可乐瓶子》,1962

提到波普艺术,我们很容易想起安迪·沃霍尔的作品。在这位“波普教父”的画布上,32 个口味不同的金宝汤罐头、112 个淡绿色的可口可乐瓶不加修饰地挨个排列。没有华丽的包装,不符合主流艺术的眼光,在当时有人斥责他是哗众取众,但 60 年过去后,这种直给的艺术形式仍然在被无数艺术家借鉴模仿。

《杀马特我爱你》这个片名也很波普,李一凡在拍摄纪录片的过程中十分强调“体验”,这个词也在我们的采访中多次出现。“我的体验的感受就是所有的杀马特都恨不得说这句话,所以我得把这句话放出来,这个话其实是他们的话,不是我们的话。”

以及片中对贴图的处理也充满了波普气息。李一凡把照片一张一张“甩”到屏幕上给所有人看,这种直接到都有些入侵的方式,都是他对波普艺术的借鉴。杀马特和波普艺术,恰好都注重色彩,一个被大众鄙夷,一个被美术馆高高捧起,却在李一凡的纪录片里产生了紧密的联系。

3.美学把杀马特召集在一起

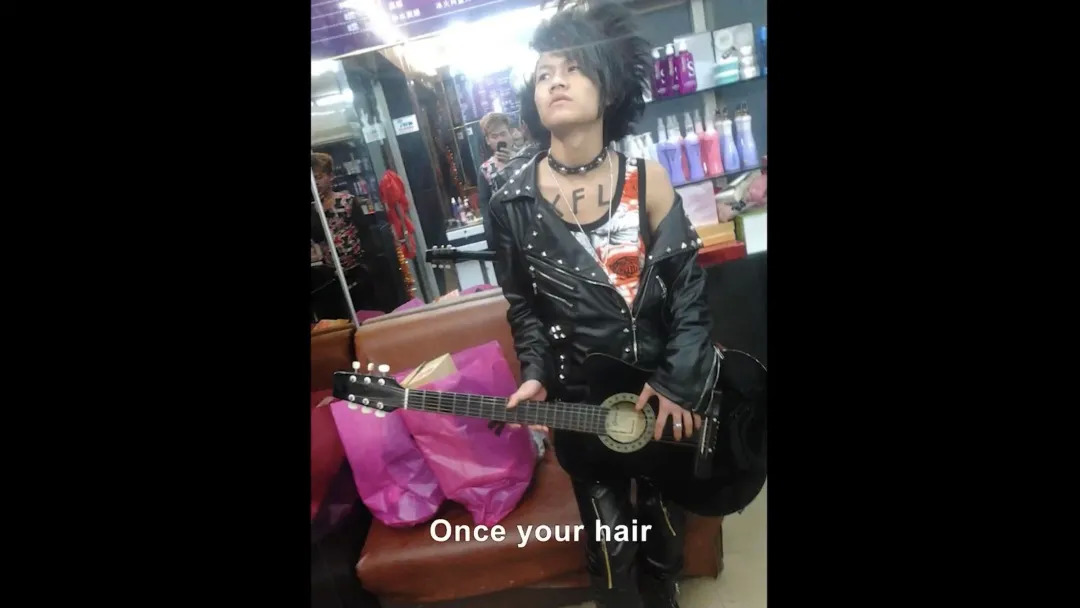

在纪录片前三十分钟的自述里,杀马特群体的形象清晰起来,他们几乎都曾是农村留守儿童,上学只读到小学或初中,就背井离乡去沿海地区的工厂打工。2007 年杀马特在互联网上爆红时,他们都还只有十几岁。

整个纪录片花了约四分之一的篇幅让全国各地的杀马特自述自己的打工经历,李一凡为此走访了深圳、贵阳、毕节等 15 个城市,对杀马特进行了 67 个实地采访、11 个网络采访。为了呈现出杀马特在工厂最真实的工作和生活场景,他从杀马特和其他工人手中购买了 915 段手机视频。

有了这些素材,李一凡才觉得这片子能成了,也因此不需要任何导演视角,我们只是通过最直接的剪辑,就能感受到作为流水线工人的杀马特的痛苦。

一天工作 18 个小时、在气味刺鼻的工厂里坐一整天、有毒的液体让双手发痒、凌晨几点困到不行的时候就嚼柠檬、被危险的机器削去手指、零几年的时候加班工资 1 块 8 一个小时、辛苦干了几个月只能领几百块钱、工厂老板和黑社会联起手来威胁工人不许报警……这些反人性的流水线生活已经延续了很多年,却是第一次进入到坐在屏幕前看纪录片的知识分子们的眼睛里。

导演并没有试图卖惨、煽情,只是诚实地记录了这些苦楚,很多离开了工厂的杀马特在最开始接受采访时甚至不愿意再去回想痛苦的过去,但又正是这些苦痛让杀马特如潮水袭来。

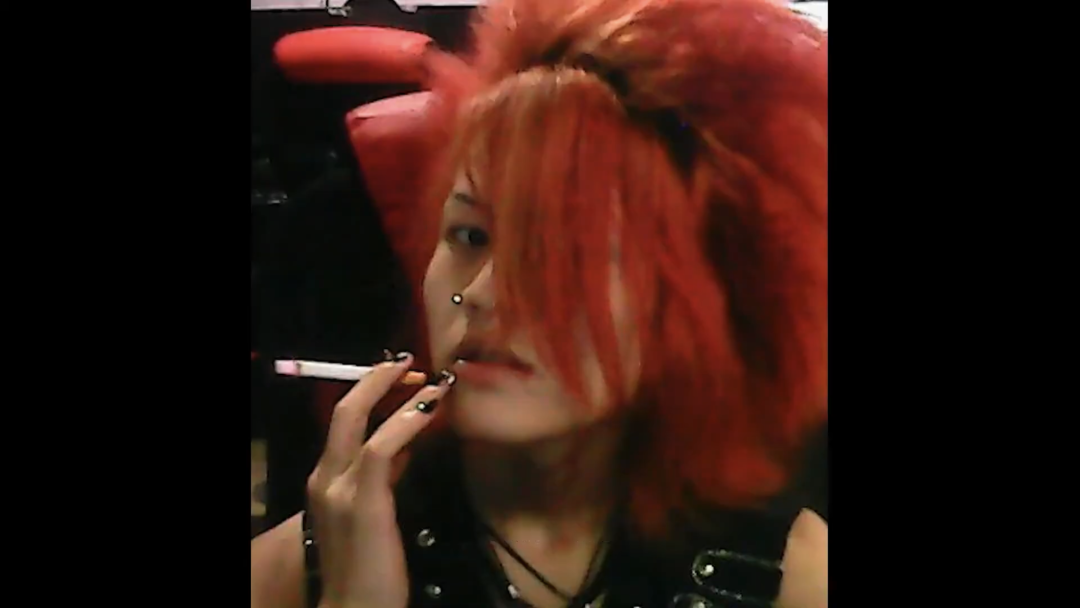

为什么要把头发吹得竖起来、染上缤纷的色彩,在片中我们听到了很多不同的答案。有些杀马特年纪小,通过这种改变外在的方式让自己“看起来凶一点”,不被欺负;有些大一些的男性则通过这种方式拥有强烈的视觉吸引力,能被心仪的女性看到。

工厂的生活极其枯燥,变换夸张的发型成为了有些人每个月唯二两天休息日里唯一的消遣和期待。在不可避免的本该叛逆的青春期,这些杀马特因为进入工厂无法做出其他叛逆行为,做发型也就成了最大的排遣出口。

当个体行为的杀马特越来越多,在当时流行的游戏劲舞团的帮派推动下,杀马特们也拥有了自己的家族,这些孤单一人背井离乡的可怜人感受到了报团取暖的巨大能量。

和我臆想中的不同,“家族势力”并没有让杀马特走上歪路,他们几乎不见面,但在网线的那端,永远有一个家族的人在难过时、孤独时送来慰藉。这种视觉风格形成的亚文化让那群年轻人和流水线上的其他工人区分开来。

杀马特是他们面对工业文明剥削和压迫的一种反抗,新的艺术形式往往诞生于困境处,我开始逐渐打破之前的固化审美,把杀马特这种审美方式看作是一种温和的行为艺术。正如英文名“SMART”传递的自豪感,杀马特群体当时认为自己是非常好看的,尽管在大众看来很土。

也有人认为,杀马特其实是诸如日本视觉系等夸张的亚文化审美形式传到中国,经历剥夺、改变,再传达到这些农民工青年手中,产生的一种变异的,与他们的文化水平所匹配的审美。所以,再站在一个城市青年的身份去指责这种审美方式,其实很残忍。

在李一凡看来,他也不认为杀马特是一种凭空出世的新的美学形式,而是美学把这群经历相似、身份相似、处境相似的人联合到了一起。李一凡在一席演讲时说到他看见杀马特第一反应是“中国也有了朋克”,也许杀马特群体就是吸收了朋克文化,在有限的条件下玩出了杀马特这种形式。

我们常说很多艺术家做艺术是因为找不到别的方式传达自己的情绪和想法,他们恰巧摸索到一个路径,然后它就成为了自己的艺术。杀马特就是农民工青年们的这个艺术路径,也是他们在那个年纪发泄复杂情绪和巨大压力的出口。

4.审美的自由是一切自由的起点

杀马特给这群年轻人带来的快乐是巨大的,回忆快乐的部分在整个纪录片里长达五十分钟,杀马特所有的笑脸、笑声和洋溢在脸上的对生活的信心几乎都出现在这一部分。

其实杀马特刚诞生时,社会的包容度还是比较大的,他们可以顶着一头灿烂的头发和其他工人一样上班。走在公园里、马路上,路人尽管会好奇,但也没人会跳出来指责。

但从 2010 年开始,网上陆陆续续开始有了杀马特“自黑”的短视频,戴上彩色假发的人在各种公共场合博眼球捣乱,网民的厌恶情绪和鄙视心理逐渐被点燃。在拍摄纪录片时,李一凡进行了很多调查,也还是无法找出这些“自黑”的群体是谁。2013 年,杀马特们的家族 QQ 群被集体入侵清洗,分崩离析。

这些莫名的仇恨情绪甚至从网络蔓延到了线下,有一位采访者讲述,他和几个杀马特聚在餐馆里吃饭时,邻桌的人突然就开始砸他们身边的东西,还按着两个杀马特,用打火机烧掉了他们标志性的头发。很多杀马特的记忆都停留在了 2013 年,但大众对这种审美的厌恶却一直持续到今天。

到今天,我们的审美仍然是不自由的。这种“自由”并非要把丑的硬说成美的,而是我们还不肯承认“审美没有绝对的对与错”,“一个特别丑的东西,放对了地方的时候你会觉得它特别震撼”,一切皆在语境之中进行评价才有意义。

李一凡觉得今天大众在鄙视杀马特审美的时候采用的是一种非常古典主义的审美方式,“这种审美方式本身就是有问题的”。如同欣赏一幅画,只是觉得眼睛看起来顺、色彩好、人物画得很像真的,这样的审美非常单一,今天的审美方式应当是丰富和多元的。

不仅仅是杀马特,当我们在互联网上争论任何事物的美丑时,都是因为没有去到对方的语境里,没有认识到其他人的主体性。就像我观看《杀马特我爱你》这部纪录片短短 2 小时的审美观变化一样,当我了解了这个主体的背景,开始尊重这个主体,也就自然认同了杀马特那种审美方式的逻辑合理性。

在接受采访时,我才知道“审美的自由是一切自由的起点”其实是李一凡自己用在先导短片的结束语。他认为“从古至今,审美自由都是一切自由的起点。在旧时候,哪怕是个奴隶,你也可以去摘朵花戴。”真正的审美是不带利益地从心去判断一个事物好不好看、喜不喜欢、正不正确,这种思想的觉醒是审美的开始,也是一切自由的开始。

5.审美是整个社会的最大公约数

在采访接近尾声时,我问李一凡导演以后是否还会去拍像杀马特这样的边缘群体,他十分肯定地告诉我“我碰到我会拍的”。“让不被看见的看见”,这句充满了西西弗斯精神的坚定语句,他曾多次在采访中说到,也同样在这次采访中提起。

从 2005 年的《淹没》,到 2009 年的《乡村档案:龙王村2006影像文件》,再到去年在广东时代美术馆首次放映的《杀马特我爱你》,李一凡的每一部纪录片都在豆瓣评分 8 分以上。它们以探讨城乡关系为主线,聚焦了不同的人群。

即使到目前《杀马特我爱你》仅线下放映了可能不到 50 场,在豆瓣电影给它评分的也仅仅 2000 余人,但李一凡仍然希望城乡关系矛盾这块巨石能被更多人看见。教书之余的时间,他还在一点一点的,执着地推着巨石上山。

制作影片时,李一凡将他体会到的那种真实和感受的准确性放在了第一位。拍摄《杀马特我爱你》,他特地找来了一个非科班出身的人进行拍摄,想看看普通人眼中最直接的杀马特。他形容自己是用影像的方式来研究一个问题,而不是要弄一个特别感人的故事来感动大家,“忠诚于我”是他的第一标准。

我们想分享《杀马特我爱你》这部纪录片给每个读者,与它碰巧处于美学领域不无关联。李一凡这些年一直在课堂上给学生传播审美自由,他的很多学生都是亚文化爱好者,他也总被特别年轻的事物感染。

这次他又通过纪录片把审美自由传达给更广的大众,他知道艺术的感染力没有那么快但足够深刻,他认为“审美是整个社会的最大公约数。我们在审美上的相互理解才是在政治上,在社会上,在各个方面上的理解的一个基础。”

到最后,我不得不承认《杀马特我爱你》是一部让人十分“上头”的纪录片,它不仅在两个小时的时间里重新构建了我的审美,也让我开始反思自己对于其他领域所不理解的事物的包容度。

李一凡导演在最后很谦虚地说不确定这些采访能不能帮到我,“但是你撞到我的领域来了”,也希望每个看到这篇文章的读者都有机会撞进他的领域。

分享一些上文没有提及的采访片段

一夜美学:纪录片的播出有没有给杀马特们带来实际的变化?比如就业机会、直播打赏的收入等。

李一凡:这种传播还是非常局限的,真的说实话有很多地方在放映,我觉得这个这个已经有点出乎我的意料了。而且,审美的这个变化你也知道它不是一个,像政治一样带来的,就是属于瞬间的变化,这是一个润物细无声的一个慢慢的理解,一个慢慢的感受的变化,一个感性的变化,没那么容易的。而且现在真正在看这个的,喜欢这个的,大部分还是知识分子吧。因为疫情今年就业不太乐观,(有些工人)也就这两个月有工作,但是工作都不是很饱和,收入不算太高。在网上做直播的,最近好像收入有点儿提高,都挺高兴。

一夜美学:片尾这个仰视天空,在高耸的牵手楼间不停旋转的镜头给我留下了很深的印象,想问一问您的创作想法?

李一凡:那天是我拿手机拍的,后来我们重拍了多次都不成功,然后就用了手机拍的这一条。那是富士康的宿舍,我在里边转了大概几个小时,就在那边东看西看,东拍西拍,有一种就走不出去的感觉。往上望的时候,特别有一种监狱的感觉。手机拍的那条画质不是特别好,后来我就用一个好机器再拍,同样时间,同样光线,转了无数次,但是好机器转出来都不对,最后还是用的这个手机视频,我觉得跟我当时的心情也有关吧。当时罗福兴在旁边跟一个贵州来的男孩儿争论,那个男孩说深圳没什么高楼,没有贵州的高,他可能没进去过深圳的城里面。就在这个地方,他们正在聊这个事情,给我的压抑感就特别强烈。到了这个时候其实也需要我用它做结尾,有一种工人逃不出去的感觉,因为做这个结尾的时候他们还是回来打工了。

一夜美学:在影片中,有杀马特多次提到“复兴”,您认为这种杀马特美学将来还会复兴吗?

李一凡:我觉得可能很困难。原因一个是我觉得现在整个社会的注意力都转移到手机上去了。今天我觉得工人跟普通人一样,其实人都不是很重要,人设比人还重要。他转移情绪往往是通过手机来做,比如图片、视频、直播,很少再靠人来完成。第二个呢,希望复兴的这一部分人,其实在整个的杀马特的群体里面是挺少的,并不多。说“复兴”这个话更是一种自我安慰,其实他们也没有完全当真。

一夜美学:怎么看待现在流行的土酷风、ugly chic、新丑风这类追求“丑”的美学风格?您是否会觉得它们是知识分子阶层的杀马特美学?

李一凡:那我觉得杀马特跟这个有点不一样。杀马特起码在相当长一段时间里都觉得这个是很酷很美的,有很多人是把它当成信仰来对待的,它这个建构跟我们那种追求丑是不同的东西。我觉得土酷风也好,ugly chic、新丑风,可能是指向的别的比如经济原因,还有博眼球,吸引关注度,它吸住就可以带货。或者是因为大家很无聊,有一个比我还差的人可以看,觉得很爽。我觉得包括从芙蓉姐姐以来,十几年来,就是这种东西可以带来流量,这个背后是有经济原因的。我们正统的建制派的那种审美其实是很单一的,这种官方的美学无法满足从各种各样的角度对于美丑的判断。“美”之外,还有“真”和“善”,当有着别的诉求的时候,这个出口在今天其实是没有的。比如某个人很善良,今天的这种利益社会就觉得他很傻,他朴素,我们就觉得他很土。当正统美学一统天下,无法容忍其他方式的时候,那么越是压制,它就越会变形,某一种单一审美压制得越厉害,它就越会长出一些疯狂的,奇奇怪怪的东西来。也还会有追求前卫、实验性等原因,不过经济原因在其中肯定是相当重要的一个构成元素。

一夜美学:杀马特他们是一个 90 后的留守儿童,然后又变成从农村出去的农民工的这样一个群体,那我觉得可能以后还是会有这种社会问题导致的一个大的群体出现,然后他们又会在压制下形成自己的一种风格。您有没有预测过,还有没有类似的这种群体会出现?

李一凡:我想会的,只不过不一定像杀马特。他们是很真诚地热爱这样一个东西,它不是一种反击式的美学,它是一种自保式的美学。但以后出现的可能会是反击式的美学,他对于单一的审美有不同意见的时候,会做出一些很激烈的反应。其实各种各样的风格流派,我们承认它的主体性,承认它也是一种审美的时候,你才会看到现代主义在艺术那边是很丰富的。我们承认每一种风格都是一种主体性的时候,它才可以自己发展,自己健全,自己建防守。

区别于传统的艺术美学传播,一夜美学(ID: 一夜美学)团队通过多元跨界合作与强大的艺文领域资源,让新鲜、有趣、好玩的展览在全国各地陆续登场,让更多人了解美学设计。审美,是最贴身的竞争力。